Os diversos ramos da ciência desenvolveram terminologia própria, procurando dar às palavras um significado o mais exato possível, eliminar ambiguidades e reduzir a margem para interpretações de significado. A gestão ambiental, ao contrário, utiliza vários termos do vocabulário comum. Palavras como “impacto”, “avaliação” e mesmo a própria palavra “ambiente” ou o termo “meio ambiente” não foram cunhadas propositadamente para expressar algum conceito preciso, mas apropriadas do vernáculo, e fazem parte do jargão dos profissionais desse campo. Por essa razão, é preciso estabelecer, com a maior clareza possível, o que se entende por expressões como “impacto ambiental” e “degradação ambiental”, entre outras. Neste capítulo, serão apresentadas definições de vários termos correntes no campo de planejamento e gestão ambiental e empregados seguidamente neste livro. Essa revisão conceitual tem o propósito de, em primeiro lugar, mostrar a diversidade de acepções, mesmo entre especialistas, e, em segundo lugar, estabelecer uma base terminológica sólida que será empregada ao longo de todo o livro.

Uma visão histórica sobre o entendimento coletivo da problemática da degradação ambiental constatará a grande diferença conceitual entre “impacto ambiental” e “poluição”, termo bem incorporado ao linguajar contemporâneo. A partir da década de 1950, a palavra “poluição” passou a ser bastante difundida, primeiro, no meio acadêmico e, em seguida, pela imprensa. Foi incorporada a uma série de leis que estabeleceram condições e limites para a emissão e presença de diversas substâncias nocivas — chamadas de “poluentes” — nos diversos compartimentos ambientais. Durante algum tempo, a ideia de “poluição” dominou o debate sobre temas ambientais, mas a complexidade dos problemas de meio ambiente mostrou que esse conceito era insuficiente para dar conta de um sem-número de situações. Foi quando se consolidou a ideia de “impacto ambiental”, ao longo dos anos 1970.

O próprio conceito de “ambiente” admite múltiplas acepções, que serão exploradas antes de se buscar conceituar “impacto ambiental”. A questão ambiental diz respeito ao meio natural ou ao meio de vida dos seres humanos? Quando se diz que determinado projeto não é viável ou aceitável ambientalmente, o que se entende por ambiente? Ao se declarar que determinado produto é preferível em relação a produtos similares porque causa menor impacto ambiental, de que ambiente se fala? Quem afirma que tal resíduo industrial não representa um risco ambiental, refere-se a qual ambiente? Quando se ouvem alegações de que a qualidade ambiental nos países desenvolvidos melhorou nos últimos vinte anos, devemos entendê-las com referência ao ambiente total ou a determinado aspecto do meio?

O conceito de “ambiente”, no campo do planejamento e gestão ambiental, é amplo, multifacetado e maleável. Amplo porque pode incluir tanto a natureza como a sociedade. Multifacetado porque pode ser apreendido sob diferentes perspectivas. Maleável porque, ao ser amplo e multifacetado, pode ser reduzido ou ampliado de acordo com as necessidades do analista ou os interesses dos envolvidos.

Muitos livros-texto de ciência ambiental sabiamente passam longe de qualquer tentativa de definição do termo. Envolver-se em insolúveis controvérsias filosóficas e epistemológicas ou em ásperas discussões sobre campos de competências profissionais pode ser a sina de quem se arrisca nessa seara. Mesmo assim, não são poucos os que o fizeram, desde anônimos assessores parlamentares, redatores de projetos de lei, até renomados cientistas. Conceituar o termo “ambiente” está longe de ter somente relevância acadêmica ou teórica. O entendimento amplo ou restrito do conceito determina o alcance de políticas públicas, de ações empresariais e de iniciativas da sociedade civil. No campo da avaliação de impacto ambiental, define-se a abrangência dos estudos ambientais, das medidas mitigadoras ou compensatórias, dos planos e programas de gestão ambiental.

Nesse sentido, a interpretação legal do conceito de “ambiente” é determinante na definição do alcance dos instrumentos de planejamento e gestão ambiental. Em muitas jurisdições, os estudos de impacto ambiental não são, na prática, limitados às repercussões físicas e ecológicas dos projetos de desenvolvimento, mas incluem também suas consequências nos planos econômico, social e cultural. Tal entendimento faz bastante sentido quando se pensa que as repercussões de um projeto podem ir além de suas consequências ecológicas (Fig. 1.1). Uma barragem que afete os movimentos migratórios de peixes poderá causar uma redução no estoque de espécies consumidas por populações humanas locais ou capturadas para fins comerciais. Isso certamente terá implicações para as comunidades humanas, seu modo de vida ou sua capacidade de obter renda. Trata-se, claramente, de impactos sociais e econômicos que não deveriam ser ignorados ou menosprezados em um estudo ambiental dessa barragem. E o que dizer quando agricultores perdem suas terras ou mesmo suas casas para dar lugar a uma represa? Não é apenas seu meio de subsistência que é afetado, mas o próprio local em que vivem, onde nasceram muitos dos habitantes atuais e onde jazem seus ancestrais. O impacto da hipotética barragem não inclui uma mudança, possivelmente radical, sobre os modos de viver e fazer dessas pessoas? O que pensar quando as águas inundam os pontos de encontro da comunidade, locais de lazer como praias fluviais ou uma determinada curva do rio onde tem início uma procissão fluvial que ocorre todos os anos? Trata-se, nesse exemplo, de um significativo impacto sobre a cultura popular. Deveria ser levado em conta no estudo de impacto ambiental?

Uma rápida consulta a leis de diferentes países mostra similaridades, mas também diferenças na maneira de definir seu campo de aplicação. Na legislação brasileira, meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 3º, inciso “l“).

No Chile, “meio ambiente” (medio ambiente) é “o sistema global constituído por elementos naturais e artificiais de natureza física, química ou biológica, socioculturais e suas interações, em permanente modificação pela ação humana ou natural e que rege e condiciona a existência e desenvolvimento da vida em suas múltiplas manifestações” (Ley de Bases del Medio Ambiente no 19.300, de 3 de março de 1994, art. 2o, “inciso II“).

No Canadá, “ambiente” (environment) “significa os componentes da Terra, e inclui (a) terra, água e ar, incluindo todas as camadas da atmosfera; (b) toda a matéria orgânica e inorgânica e organismos vivos; e (c) os sistemas naturais em interação que incluam componentes mencionados em (a) e (b)” (Canadian Environmental Assessment Act (2), sancionado em 29 de junho de 2012).

Na província canadense do Quebec, “ambiente” (environnement) é “a água, a atmosfera e o solo ou toda combinação de um ou outro ou, de uma maneira geral, o meio ambiente com o qual as espécies vivas entretêm relações dinâmicas” (Loi sur la Qualité de l’Environnement – L.R.Q., c. Q-2, Section I, 1). No Quebec, a questão do alcance dos estudos de impacto ambiental é explicitada pelo Escritório de Audiências Públicas Ambientais (BAPE – Bureau d’Audiences Publiques sur l’Environnement) da seguinte forma:

A noção de ambiente geralmente adotada pelo BAPE não se aplica somente às questões de ordem biofísica; tal como designado na Lei sobre a Qualidade do Ambiente (L.R.Q., c. Q-2 - a.20), ela engloba os elementos que podem “ameaçar a vida, a saúde, a segurança, o bem-estar ou o conforto do ser humano”. Quer tenham um alcance social, econômico ou cultural, estes elementos são abordados, quando da análise de um projeto, da mesma maneira que as preocupações acerca do meio natural. Esta visão ampliada do conceito de ambiente é reconhecida no Regulamento sobre a avaliação e a análise dos impactos ambientais […] (BAPE, 1986).

Fig. 1.1 Parque Nacional Kakadu, situado nos Territórios Setentrionais, Austrália. No plano médio, a mina de urânio Ranger e, ao fundo, escarpa arenítica onde cultuam-se os espíritos sagrados dos aborígenes. Uma das principais dificuldades para aprovação deste projeto foi seu impacto sobre os valores culturais da população aborígene

Em Hong Kong, “ambiente” (environment) “(a) significa os componentes da terra; e (b) inclui (i) terra, água, ar e todas as camadas da atmosfera; (ii) toda a matéria orgânica e inorgânica e organismos vivos; e (iii) os sistemas naturais em interação que incluam qualquer uma das coisas referidas no subparágrafo (i) ou (ii)” (Environmental Impact Assessment Ordinance, Schedule I, Interpretation, de 5 de fevereiro de 1997).

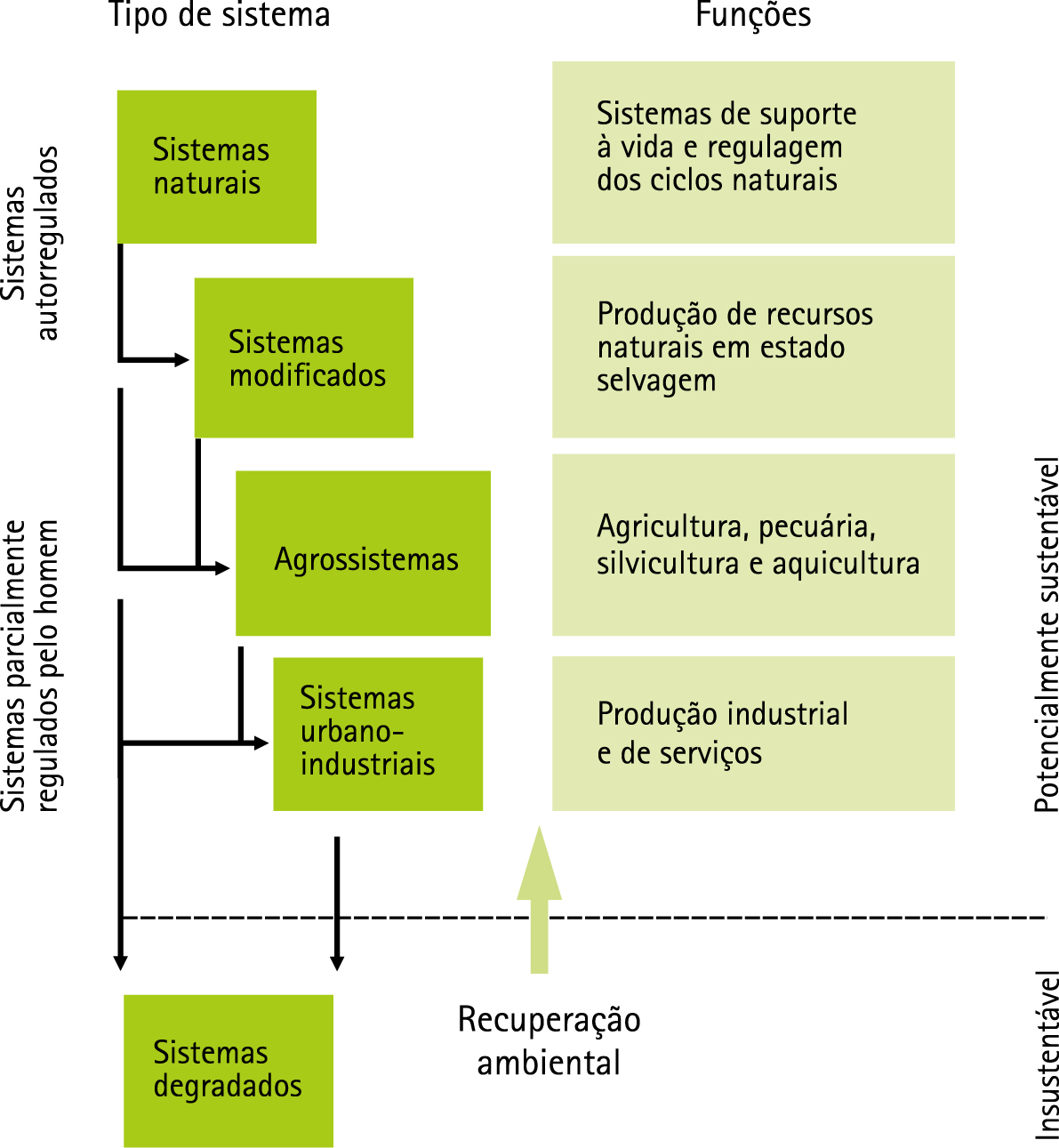

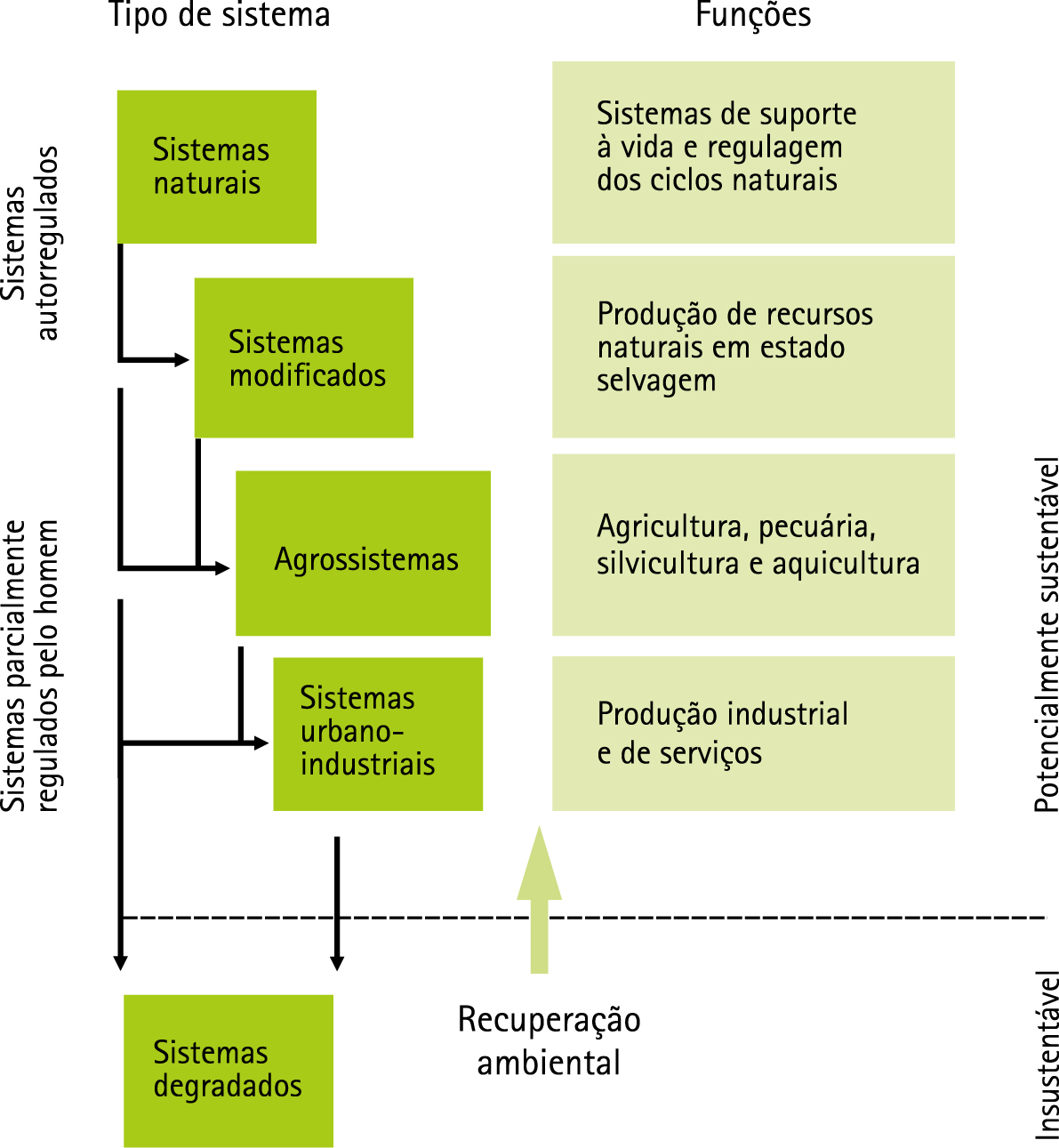

Definições legais muitas vezes acabam por se revelar tautológicas ou, então, incompletas, a ponto do termo nem mesmo ser definido em muitas leis, deixando eventuais questionamentos para a interpretação dos tribunais. O caráter múltiplo do conceito de ambiente não só permite diferentes interpretações, como se reflete em uma variedade de termos correlatos ao de meio ambiente, oriundos de distintas disciplinas e cunhados em diferentes momentos históricos. O desenvolvimento da ciência levou a um conhecimento cada vez mais profundo da natureza, mas também produziu uma grande especialização não somente dos cientistas, mas também dos profissionais formados nas universidades. Por essa razão, o campo de trabalho do planejamento e gestão ambiental requer equipes multidisciplinares (além de profissionais capazes de integrar as contribuições dos vários especialistas). As contribuições especializadas aos estudos ambientais são muitas vezes divididas em três grandes grupos, referidos como o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico, cada um deles agrupando o conhecimento de diversas disciplinas afins. Uma síntese das diferentes acepções do ambiente e de termos descritivos de diferentes elementos, compartimentos ou funções é mostrada na Fig. 1.2.

Por um lado, ambiente é o meio de onde a sociedade extrai os recursos essenciais à sobrevivência e os recursos demandados pelo processo de desenvolvimento socioeconômico. Esses recursos são geralmente denominados naturais. Por outro lado, o ambiente é também o meio de vida, de cuja integridade depende a manutenção de funções ecológicas essenciais à vida. Desse modo, emergiu o conceito de recurso ambiental, que se refere não mais somente à capacidade da natureza de fornecer recursos físicos, mas também de prover serviços e desempenhar funções de suporte à vida.

Até a primeira metade do século XX era quase universal o uso do termo recurso natural. Desenvolveram-se disciplinas especializadas, como a Geografia dos Recursos Naturais e a Economia dos Recursos Naturais. Implícita nesse conceito está uma concepção da natureza como fornecedora de bens. No entanto, a sobre-explotação dos recursos naturais desencadeia diversos processos de degradação ambiental, afetando a própria capacidade da natureza de prover os serviços e funções essenciais à vida.

Fig. 1.2 Abrangência do conceito de ambiente e termos correlatos usados em diferentes disciplinas

É nítido, então, que o conceito de ambiente oscila entre dois polos – o polo fornecedor de recursos e o polo meio de vida, duas faces de uma só realidade. Ambiente não se define “somente como um meio a defender, a proteger, ou mesmo a conservar intacto, mas também como potencial de recursos que permite renovar as formas materiais e sociais do desenvolvimento” (Godard, 1980, p. 7).

Para Theys (1993), que examinou várias classificações, tipologias e definições de ambiente, há três diferentes maneiras de conceituá-lo: uma concepção objetiva, uma subjetiva e outra que, na falta de melhor termo, o autor denomina de tecnocêntrica. Na concepção objetiva, ambiente é assimilado à ideia de natureza e pode ser descrito como: uma coleção de objetos naturais em diferentes escalas (do pontual ao global) e níveis de organização (do organismo à biosfera), e as relações entre eles (ciclos, fluxos, redes, cadeias tróficas). Tal concepção pode ser vista como biocêntrica, uma vez que nenhuma espécie tem mais importância que outra, e a própria sociedade, em certa medida, pode ser analisada à luz desses conceitos, como o fazem disciplinas como a Ecologia Humana (Morán, 1990).

A concepção subjetiva encara o ambiente como “um sistema de relações entre o homem e o meio, entre ‘sujeitos’ e ‘objetos’” (Theys, 1993, p. 22). Essas relações entre os sujeitos (indivíduos, grupos, sociedades) e os objetos (fauna, flora, água, ar etc.) que constituem o ambiente implicam necessariamente relações entre esses sujeitos a respeito das regras de apropriação dos objetos do ambiente, transformando-os em objetos de conflito, e o ambiente, em um campo de conflitos. A concepção antropocêntrica pode ser profundamente fragmentada, na medida em que “cada indivíduo, cada grupo social, cada sociedade seleciona, entre os elementos do meio e entre os tipos de relações, aquelas que lhe importam” (Theys, 1993, p. 26), de modo que o ambiente não é uma totalidade, e sua apreensão depende do ponto de vista, de um sistema de valores, crenças, da percepção. Em qualquer caso, ambiente é algo externo ao agente ou a um sistema. Conflitos entre “desenvolvimentistas” ou “produtivistas” e integrantes de certas correntes do movimento ambientalista podem ser facilmente vistos e interpretados sob esse ângulo.

No entanto, a extensão do “natural” no planeta Terra modifica-se conforme a Humanidade expande sem cessar suas atividades e interfere de modo crescente na natureza. A relação das sociedades contemporâneas com seu ambiente é mediada pelo emprego de técnicas cada vez mais sofisticadas, a ponto de muitas vezes diluir a própria noção de ambiente como um elemento distante ou virtual. Na prática, a sociedade moderna não tem outra opção a não ser gerir o meio ambiente, ou seja, ordenar e reordenar constantemente a relação entre a sociedade e o mundo natural. Na verdade, a distinção entre “sujeito” e “objeto” perde muito de seu sentido, haja vista a crescente artificialização do mundo natural. Mas, como não há nem pode haver independência ou autonomia da cultura em relação à natureza, faz-se necessário melhor gerir essa relação, e duas perspectivas são possíveis (Theys, 1993, p. 30):

(i) tentar determinar as condições de produção do melhor ambiente possível para o ser humano, renovando sem cessar as formas de apropriação da natureza, ou

(ii) tentar determinar o que é suportável pela natureza, estabelecendo, portanto, limites à ação da sociedade.

Assim, sob um ponto de vista que, idealmente, coadune as visões e contribuições das diversas disciplinas para o campo do planejamento e gestão ambiental, deve-se buscar entender o ambiente sob múltiplas acepções: não somente como uma coleção de objetos e de relações entre eles, nem como algo externo a um sistema (a empresa, a cidade, a região, o projeto) e com o qual esse sistema interage, mas também como um conjunto de condições e limites que deve ser conhecido, mapeado, interpretado – definido coletivamente, enfim –, e dentro do qual evolui a sociedade.

Já foi dito anteriormente que as repercussões de um projeto podem ir além de suas consequências ecológicas. Ações humanas repercutem sobre as pessoas, quer no plano econômico, quer no social, quer no cultural. O reassentamento de uma população deslocada por um empreendimento pode desfazer toda uma rede de relações comunitárias, causar o desaparecimento de pontos de encontro ou de referenciais de memória e, com isso, relegar lendas, mitos ou manifestações da cultura popular ao esquecimento. Ademais, empreendimentos modernizadores modificam profundamente os modos de vida das populações tradicionais, nem sempre preparadas ou mesmo desejosas dessas modificações.

A palavra “cultura” reflete uma noção muito vasta. Em certo sentido, tudo o que faz o ser humano é cultura. Cultura pode ser entendida como o oposto ou o complemento da natureza. Cientistas sociais falam em cultura técnica; administradores, em cultura organizacional. Para se discutir “impacto cultural”, é preciso ter uma definição operativa de cultura. Bosi (1994) sintetiza o conceito de cultura como “herança de valores e objetos compartilhada por um grupo humano relativamente coeso”. Morin e Kern (1993, p. 60) a definem como:

conjunto de regras, conhecimentos, técnicas, saberes, valores, mitos, que permite e assegura a alta complexidade do indivíduo e da sociedade humana e que, não sendo inato, precisa ser transmitido e ensinado a cada indivíduo em seu período de aprendizagem para poder se autoperpetuar e perpetuar a alta complexidade antropossocial.

Uma maneira de tratar a cultura em termos de avaliação de impactos é empregar a noção de “patrimônio cultural”. Atualmente, esse é um conceito muito abrangente, abarcando um sem-número de criações humanas, passadas ou presentes. No passado, porém, o conceito de “patrimônio” limitava-se a bens de natureza material que recebiam alguma forma de reconhecimento oficial, como na locução “patrimônio histórico”. Modernamente, “patrimônio cultural” inclui também bens de natureza imaterial, assim como produtos da cultura popular. A Constituição brasileira de 1988 traz uma definição ampla e atual de patrimônio cultural (art. 216):

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Os bens imateriais ou intangíveis incluem uma ampla variedade de produções coletivas, como línguas, lendas, mitos, danças e festividades, atualmente tão necessitadas de proteção quanto os recursos ambientais (Fig 1.3). Uma Convenção internacional promovida pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) e aprovada em 17 de outubro de 2003 em Paris objetiva especificamente a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, reconhecendo-o como “garantidor do desenvolvimento sustentável” e importante elemento da diversidade cultural. Os Estados signatários se comprometem a realizar um inventário do patrimônio imaterial e a adotar políticas de valorização desse patrimônio. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) faz o inventário nacional de referências culturais e mantém o registro de celebrações, formas de expressão, lugares e saberes.

Fig. 1.3 Procissão fluvial no rio Ribeira de Iguape, Iporanga. A imagem da santa é trazida de barco até a sede municipal, onde a população aguarda às margens do rio. Os locais de embarque e desembarque e o percurso são lugares de memória, de cuja integridade depende a festividade

Já os bens materiais podem ser classificados em móveis ou imóveis. Aqueles são mais facilmente protegidos dos impactos que podem advir de projetos de desenvolvimento devido à sua própria mobilidade (o que não impede, contudo, sua descontextualização, que já é um impacto). Os bens imóveis constituem sítios de interesse cultural, que podem ser sítios arqueológicos, históricos, religiosos ou naturais. Exemplos de sítios naturais são cavernas, vulcões, gêiseres, cachoeiras, canyons, sítios paleontológicos e locais-tipo de formações geológicas. Paisagens que muitas vezes combinam atributos naturais com o acúmulo histórico de modificações decorrentes da ação do homem também têm sido enquadradas nessa categoria. O patrimônio genético representado pela biodiversidade também deve ser considerado como patrimônio cultural, além de natural, pois supõe conhecimento (científico ou tradicional) que permita seu aproveitamento.

Em vários países, a incorporação de temas ambientais ao debate público deu-se anos ou décadas após o tema ter acedido à agenda internacional. No Brasil, as primeiras leis que explicitamente visavam à proteção ambiental (ou de uma parcela dele) tratavam principalmente de problemas relativos à poluição. Dito de outra forma, a partir do momento em que o conceito de ambiente foi paulatinamente assimilado à ideia de meio de vida (e, portanto, de qualidade de vida), e não mais somente como recurso natural, os problemas então denominados ambientais foram assimilados à noção de poluição.

O verbo poluir é de origem latina, polluere, e significa profanar, manchar, sujar. Poluir é profanar a natureza, sujando-a. No relatório preparado para a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, intitulado Uma Terra Somente, Ward e Dubos (1972) discutem “o preço da poluição”, do qual o mundo se conscientizava: entre outros exemplos, os autores citam o grande smog londrino de 1952, ao que se atribuíram mais de 3 mil mortes.

Basicamente, poluição é entendida como uma condição do entorno dos seres vivos (ar, água, solo) que lhes possa ser danosa. As causas da poluição são as atividades humanas que, no sentido etimológico, “sujam” o ambiente. Dessa forma, tais atividades devem ser controladas para se evitar ou reduzir a poluição. Já em 1948, os Estados Unidos contavam com uma Lei de Controle da Poluição das Águas e a partir de 1955, com uma Lei de Controle da Poluição do Ar, enquanto, em 1956, o Reino Unido decretava uma Lei do Ar Limpo.

A Declaração de Estocolmo recomendava que os governos agissem para controlar as fontes de poluição, e a década de 1970 viu florescer leis de controle de poluição e surgir entidades governamentais encarregadas da vigilância ambiental e da fiscalização das atividades poluentes. Os Estados Unidos modificaram e atualizaram suas leis de controle de poluição durante essa década, enquanto, no Brasil, os Estados do Rio de Janeiro, em 1975, e São Paulo, em 1976, estabeleceram suas próprias leis de controle de poluição, é interessante verificar como estas foram definidas:

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente:

I - seja nociva ou ofensiva à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações;

II - crie condições inadequadas de uso do meio ambiente, para fins domésticos, agropecuários, industriais, públicos, comerciais, recreativos e estéticos;

III - ocasione danos à fauna, à flora, ao equilíbrio ecológico e às propriedades;

IV - não esteja em harmonia com os arredores naturais.

(Decreto-lei Estadual do Rio de Janeiro n° 134/75, art. 1°.)

A presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de energia ou matéria com intensidade, em quantidade, de concentração ou com características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo:

I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;

II - inconvenientes ao bem-estar público;

III - danosos aos materiais, à fauna e à flora;

IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.

(Lei Estadual de São Paulo n° 997/76.)

Tais definições legais são coerentes com o conceito de poluição então vigente (e que continua atual) e veiculado internacionalmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 1974 (OECD, 1974)1:

Poluição significa a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, resultando em efeitos deletérios capazes de pôr em risco a saúde humana, causar danos aos recursos vivos e ecossistemas e prejudicar ou interferir com as atrações e outros usos legítimos do meio ambiente.

Comum a essas definições é a conotação negativa do conceito de poluição. Outra ideia comum é a associação entre poluição e emissões ou presença de matéria ou energia. Isso significa que à poluição podem-se correlacionar certas grandezas físicas ou parâmetros químicos ou físico-químicos, que podem ser medidos e para os quais podem ser estabelecidos valores de referência, conhecidos como padrões ambientais. São exemplos de poluentes:

Elementos ou compostos químicos presentes nas águas superficiais ou subterrâneas, cujas concentrações pode-se medir por procedimentos padronizados (são normalmente expressas em mg/ℓ, µg/ℓ ou ainda ppm) e para alguns dos quais existem padrões estabelecidos pela regulamentação.

Elementos ou compostos químicos presentes nas águas superficiais ou subterrâneas, cujas concentrações pode-se medir por procedimentos padronizados (são normalmente expressas em mg/ℓ, µg/ℓ ou ainda ppm) e para alguns dos quais existem padrões estabelecidos pela regulamentação.

Material particulado ou gases potencialmente nocivos presentes na atmosfera, cujas concentrações pode-se medir por métodos normalizados (são normalmente expressas em µg/m3) e para alguns dos quais também existem padrões estabelecidos pela regulamentação.

Material particulado ou gases potencialmente nocivos presentes na atmosfera, cujas concentrações pode-se medir por métodos normalizados (são normalmente expressas em µg/m3) e para alguns dos quais também existem padrões estabelecidos pela regulamentação.

Ruído, medido usualmente em decibéis – dB(A), cujos níveis de pressão sonora são fixados por textos legais ou normas técnicas.

Ruído, medido usualmente em decibéis – dB(A), cujos níveis de pressão sonora são fixados por textos legais ou normas técnicas.

Vibrações, medidas, por exemplo, em mm/s, cujos valores são estabelecidos por normalização técnica.

Vibrações, medidas, por exemplo, em mm/s, cujos valores são estabelecidos por normalização técnica.

Luz, cuja intensidade é medida em lúmens e que é uma forma de poluição “emergente”, cujos efeitos sobre a biota ainda são pouco estudados, comparativamente a outros poluentes.

Luz, cuja intensidade é medida em lúmens e que é uma forma de poluição “emergente”, cujos efeitos sobre a biota ainda são pouco estudados, comparativamente a outros poluentes.

Radiações ionizantes, medidas, por exemplo, em Bq/ℓ ou Sievert, que são também objeto de regulamentação específica.

Radiações ionizantes, medidas, por exemplo, em Bq/ℓ ou Sievert, que são também objeto de regulamentação específica.

A possibilidade de se medir a poluição e estabelecer padrões ambientais permite que sejam definidos com clareza os direitos e as responsabilidades do poluidor e do fiscal (os órgãos públicos), assim como da população. Abre também campo para estudos científicos que definam a capacidade de assimilação do meio, estabelecendo, dessa forma, os padrões ambientais. Estes não são estáticos, dados de uma vez por todas, mas estão em contínua evolução, sendo fruto de pesquisas que tendem a aprofundar nosso conhecimento dos processos naturais, dos efeitos dos poluentes sobre o homem e os ecossistemas e dos efeitos sinérgicos e cumulativos de diferentes poluentes.

Essa clareza está ausente na definição de poluição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981): poluição é

a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

d) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Ao igualar poluição e degradação ambiental, esta lei propõe uma definição demasiado ampla e subjetiva.

Há uma série de processos de degradação ambiental aos quais não está associada a emissão de poluentes, como é o caso da alteração da paisagem – por exemplo, a construção de um complexo turístico na orla marítima ou a submersão das Sete Quedas pelo reservatório de Itaipu – ou dos danos à fauna causados pela supressão da vegetação ou pela modificação de hábitats – como o aterro de um manguezal.

Foi por razões como essas, ou seja, porque inúmeras atividades humanas causam perturbações ambientais que não se reduzem à emissão de poluentes, que o conceito de poluição foi sendo ora substituído, ora complementado pelo conceito mais abrangente de impacto ambiental.

Assim, pode-se trabalhar com a seguinte definição operacional concisa de poluição: introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos. De uma maneira geral, com pequenas mudanças na formulação ou na terminologia, é esse o conceito de poluição que se encontra na literatura técnica internacional.

Degradação ambiental é outro termo de conotação claramente negativa. Seu uso na “moderna literatura ambiental científica e de divulgação é quase sempre ligado a uma mudança artificial ou perturbação de causa humana – é geralmente uma redução percebida das condições naturais ou do estado de um ambiente” (Johnson et al., 1997, p. 583). O agente causador de degradação ambiental é sempre o ser humano: “processos naturais não degradam ambientes, apenas causam mudanças” (Idem, p. 584).

A degradação de um objeto ou de um sistema é muitas vezes associada à ideia de perda de qualidade. Degradação ambiental seria, assim, uma perda ou deterioração da qualidade ambiental. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente define degradação ambiental como “alteração adversa das características do meio ambiente” (art. 3°, inciso II), definição suficientemente ampla para abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações, às atividades sociais e econômicas, à biosfera e às condições estéticas ou sanitárias do meio, que a mesma lei atribui à poluição.

Qualidade ambiental é, com certeza, outro conceito controverso e difícil de definir. Johnson et al. (1997), que se dedicaram a uma compilação e reflexão sobre o significado dos termos mais usuais em planejamento e gestão ambiental, consideram que qualidade ambiental “é uma medida da condição de um ambiente relativa aos requisitos de uma ou mais espécies e/ou de qualquer necessidade ou objetivo humano” (p. 584). Se, de algum modo, a qualidade ambiental pode ser medida por indicadores, como se tenta fazer com a qualidade de vida ou com o desenvolvimento humano, Sachs (1974, p. 556) lembra que “a qualidade ambiental deve ser descrita com a ajuda de indicadores ‘objetivos’ e apreendida no plano de sua percepção pelos diferentes atores sociais”.

Assim, degradação ambiental pode ser conceituada como qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental. Em outras palavras, degradação ambiental corresponde a impacto ambiental negativo.

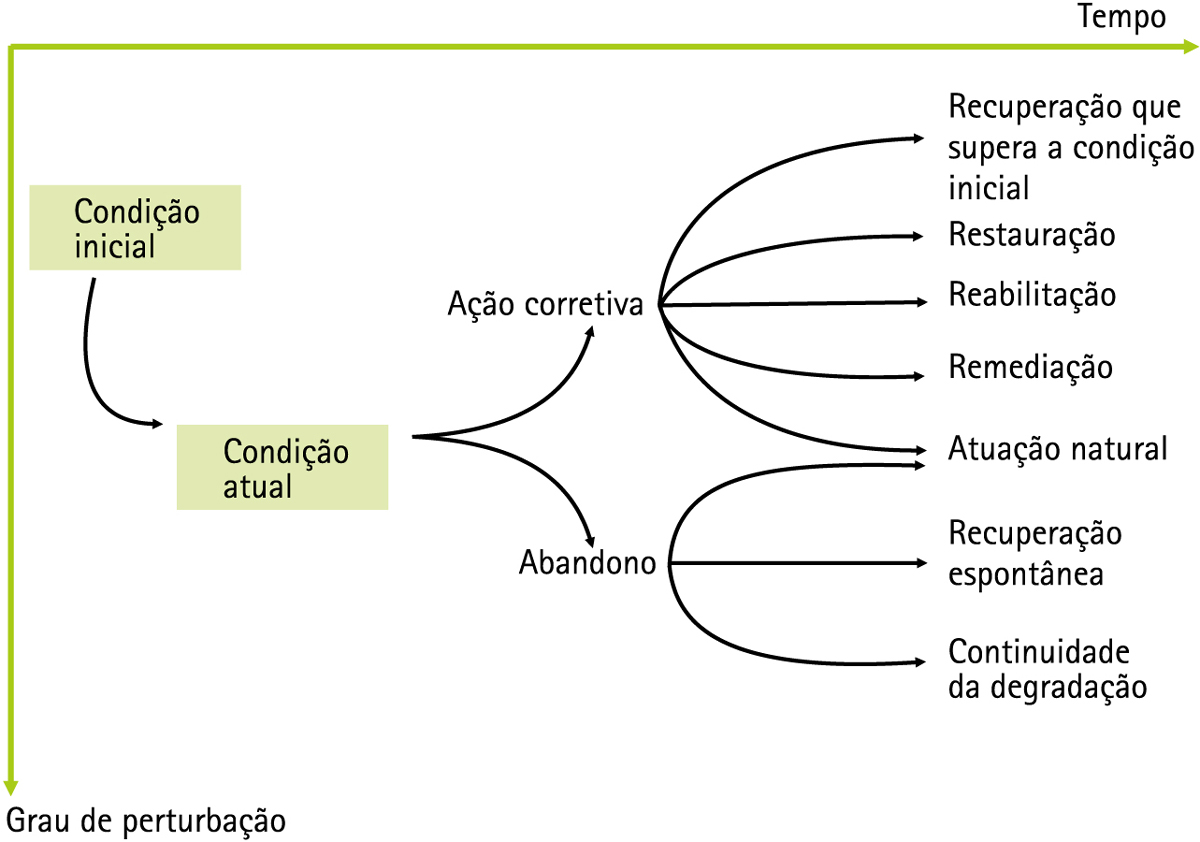

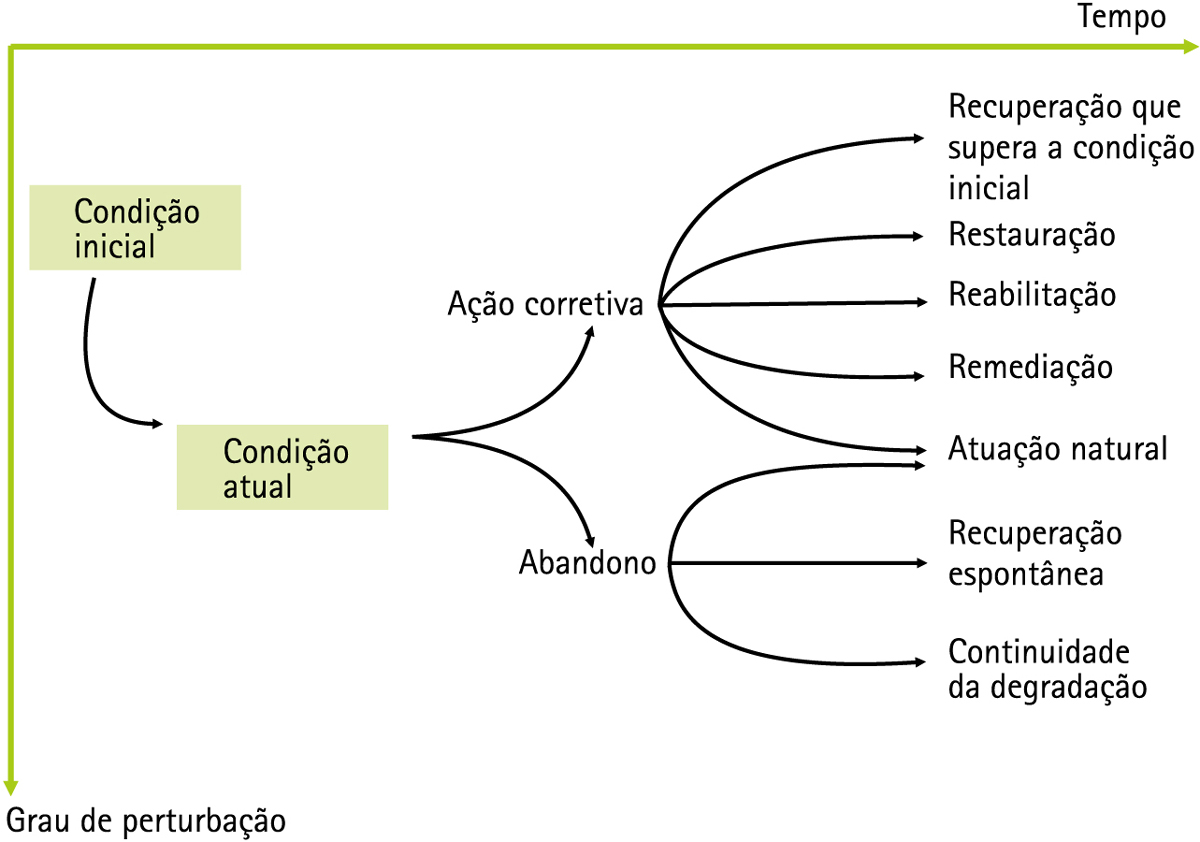

A degradação refere-se a qualquer estado de alteração de um ambiente e a qualquer tipo de ambiente. O ambiente construído degrada-se, assim como os espaços naturais. Tanto o patrimônio natural como o cultural podem ser degradados, descaracterizados e até destruídos. Vários desses termos descritivos serão utilizados para caracterizar impactos ambientais. Assim como a poluição se manifesta a partir de um certo patamar, também a degradação pode ser percebida em diferentes graus. O grau de perturbação pode ser tal que um ambiente se recupere espontaneamente; mas, a partir de certo nível de degradação, a recuperação espontânea pode ser impossível ou somente se dar a prazo muito longo, desde que a fonte de perturbação seja retirada ou reduzida. Na maioria das vezes, uma ação corretiva é necessária. A Fig. 1.4 mostra de maneira esquemática o conceito de degradação ambiental e os objetivos das ações de recuperação ambiental.

Se o ambiente pode ser degradado de diversas maneiras, a expressão área degradada sintetiza os resultados da degradação do solo, da vegetação e muitas vezes das águas. Em que pese a relatividade do conceito de degradação ambiental, a Fig. 1.5 mostra uma área inegavelmente degradada. Situada em Sudbury, província de Ontário, Canadá, uma vasta área (cerca de 10.000 ha) no entorno das usinas de metalurgia de níquel e cobre foi degradada pelas emissões de SO2, provenientes dos fornos de fundição, por rejeitos das minas e pela poluição das águas, desde que as primeiras fundições começaram a funcionar em 1888, liberando o dióxido de enxofre praticamente ao nível do solo, matando a vegetação e acidificando o solo e as águas (Winterhalder, 1995).

Fig. 1.4 Conceitos de degradação e recuperação ambiental e sua relação com a sustentabilidade (modificado de UICN/PNUMA/WWF, 1991)

A capacidade de um sistema natural se recuperar de uma perturbação imposta por um agente externo (ação humana ou processo natural) é denominada resiliência. Esse conceito surgiu na Ecologia, no início dos anos 1970, a partir de analogias com conceitos da física, como resistência e elasticidade. Westman (1978, p. 705) reviu várias definições e conceituou resiliência como “o grau, maneira e ritmo de restauração da estrutura e função iniciais de um ecossistema após uma perturbação”. Já Holling (1973, p. 17) dá ao conceito de resiliência um entendimento distinto: “a capacidade de um sistema de absorver mudanças (…) e ainda assim persistir”. Para esse autor, resiliência é diferente de estabilidade, entendida como “a capacidade de um sistema retornar a um estado de equilíbrio depois de uma perturbação temporária”.

Fig. 1.5 Área degradada em Sudbury, Canadá. A chuva ácida resultante das emissões de SO2 degradou a vegetação, com consequente perda de solo e degradação das águas. A área era originalmente coberta por florestas de coníferas, mas foi sujeita a exploração florestal desde o final do século XIX. Ao fundo, uma chaminé de 381 m de altura tem o objetivo de diluir e dispersar os poluentes atmosféricos

A locução “impacto ambiental” é encontrada com frequência na imprensa e no dia a dia. No sentido comum, ela é, na maioria das vezes, associada a algum dano à natureza, como a mortandade da fauna silvestre após o vazamento de petróleo no mar ou em um rio, quando as imagens de aves totalmente negras devido à camada de óleo que as recobre chocam (ou “impactam”) a opinião pública. Nesse caso, trata-se, indubitavelmente, de um impacto ambiental derivado de uma situação indesejada, que é o vazamento de uma matéria-prima.

Embora essa acepção faça parte da noção de impacto ambiental, ela dá conta de apenas uma parte do conceito. Na literatura técnica, há várias definições de impacto ambiental, quase todas elas largamente concordantes quanto a seus elementos básicos, embora formuladas de diferentes maneiras. Alguns exemplos são:

Qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes – provocada por uma ação humana (Moreira, 1992, p. 113.).

Qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes – provocada por uma ação humana (Moreira, 1992, p. 113.).

O efeito sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem (Westman, 1985, p. 5.).

O efeito sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem (Westman, 1985, p. 5.).

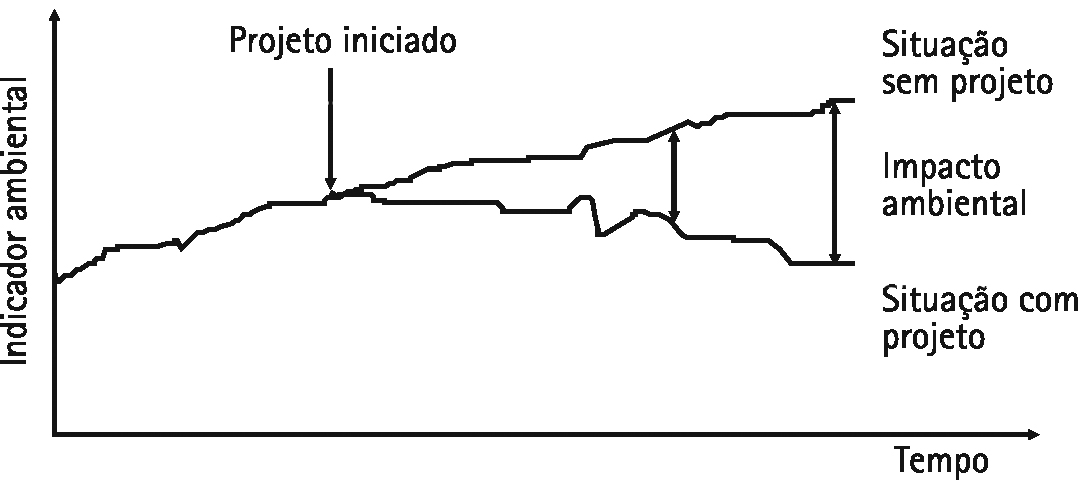

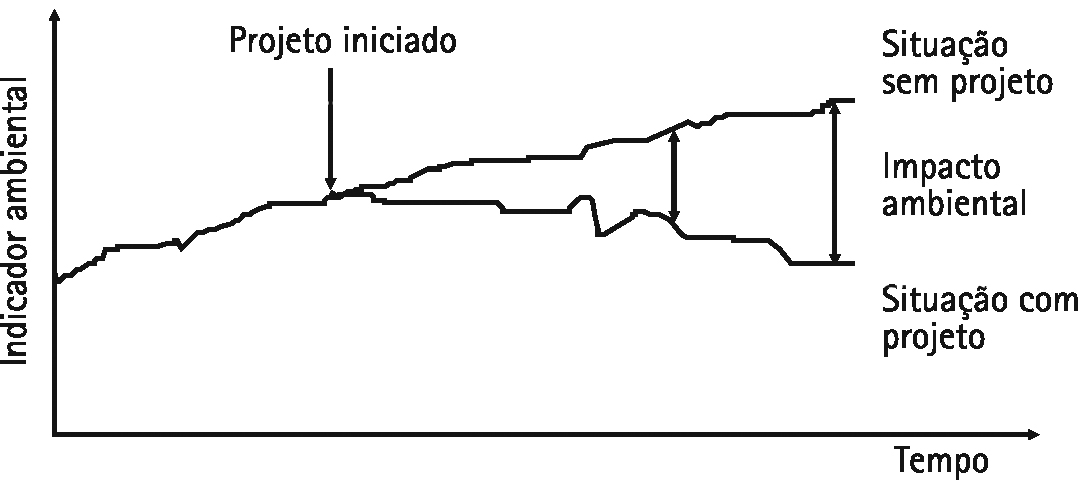

A mudança em um parâmetro ambiental, num determinado período e numa determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada (Wathern, 1988a, p. 7.).

A mudança em um parâmetro ambiental, num determinado período e numa determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada (Wathern, 1988a, p. 7.).

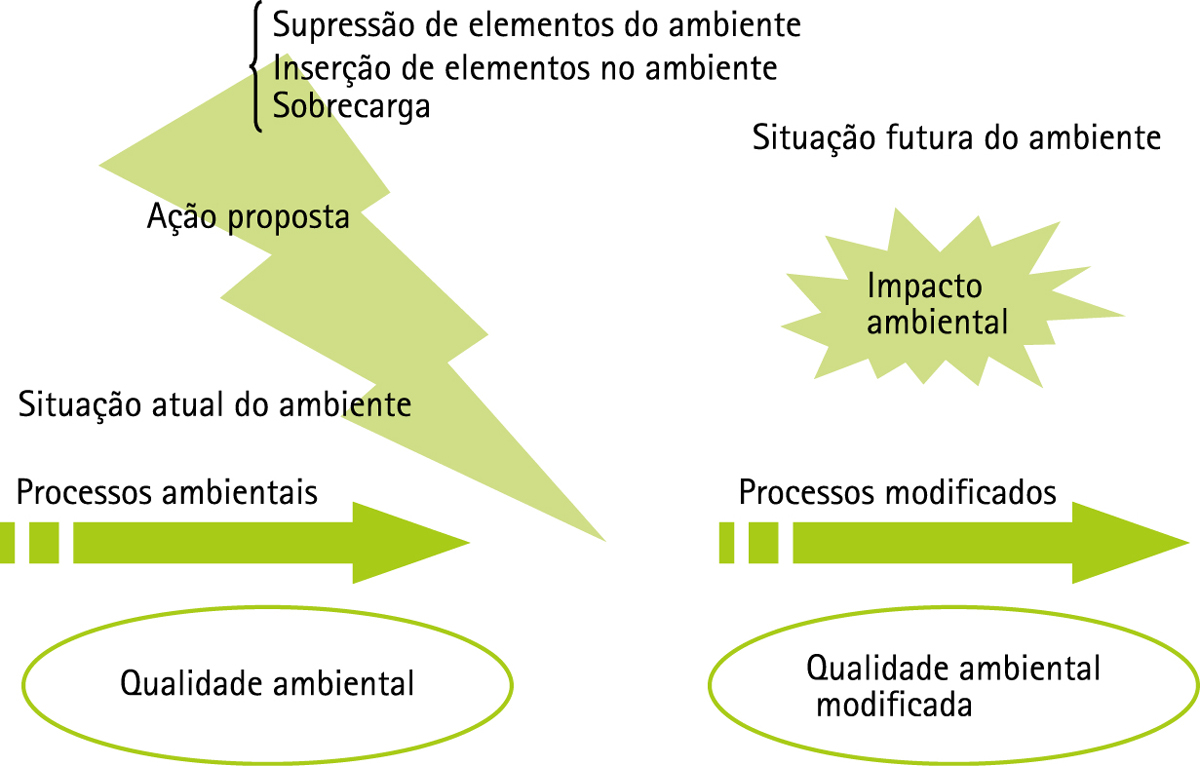

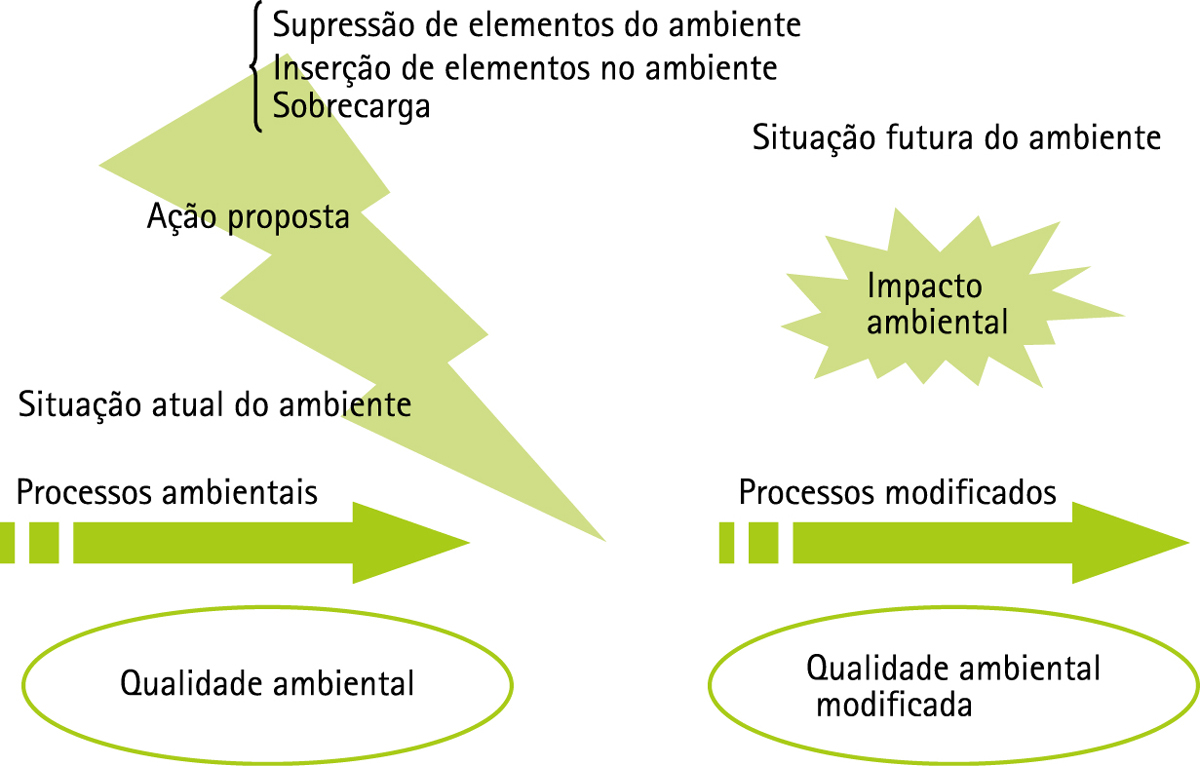

A definição adotada por Wathern, na linha do que havia sido proposto por Munn (1975, p. 22) tem a interessante característica de introduzir a dimensão dinâmica dos processos do meio ambiente como base de entendimento das alterações ambientais denominadas impactos (Fig. 1.6). Um exemplo de aplicação desse conceito pode ser dado com a seguinte situação: suponha uma determinada área ocupada por uma formação vegetal, que já foi, no passado, alterada por ação do homem, com o corte seletivo de espécies arbóreas. O estado atual da vegetação dessa área pode ser descrito com a ajuda de diferentes indicadores, como a biomassa por hectare, a densidade de indivíduos arbóreos de diâmetro acima de um determinado valor ou algum índice de diversidade de espécies. Se a vegetação foi degradada por ação antrópica no passado, mas não sofre hoje pressões desse tipo, provavelmente estará em processo de regeneração natural, ou seja, tenderá, dentro de um certo período (talvez da ordem de dezenas de anos), a voltar a uma situação próxima à original ou à de clímax. A descrição da situação atual da área por meio do uso de algum indicador pode sugerir que ela tenha pouca importância ecológica – por abrigar poucos indivíduos arbóreos de grande porte, por exemplo. Mas com o passar do tempo, a área deve estar em melhores condições do que as atuais, abrigando árvores maiores e de maior diversidade. De acordo com o conceito de Munn e Wathern, se um empreendimento vier a derrubar a vegetação atual, seu impacto deveria ser avaliado não comparando a possível situação futura (área sem vegetação) com a atual, mas comparando duas situações futuras hipotéticas: aquela sem a presença do empreendimento proposto com a situação decorrente de sua implantação.

Fig. 1.6 Representação do conceito de impacto ambiental

Na prática da avaliação de impacto ambiental, nem sempre é possível empregar esse conceito, devido à dificuldade de se prever a evolução da qualidade ambiental em uma dada área. Nesses casos, que são muito frequentes, o conceito operacional de impacto ambiental acaba sendo a diferença entre a provável situação futura de um indicador ambiental (com o projeto proposto) e sua situação presente. Imagine o problema de avaliar o impacto sobre a qualidade do ar de uma nova fonte de emissão de poluentes: o cenário de referência para comparação normalmente seria o atual, e não um hipotético cenário futuro, no qual novas fontes contribuiriam para deteriorar a qualidade do ar, uma vez que essas hipotéticas novas fontes não estão em análise hoje, e, caso venham a ser consideradas no futuro, será necessário avaliar seu impacto, levando em conta a situação do momento futuro.

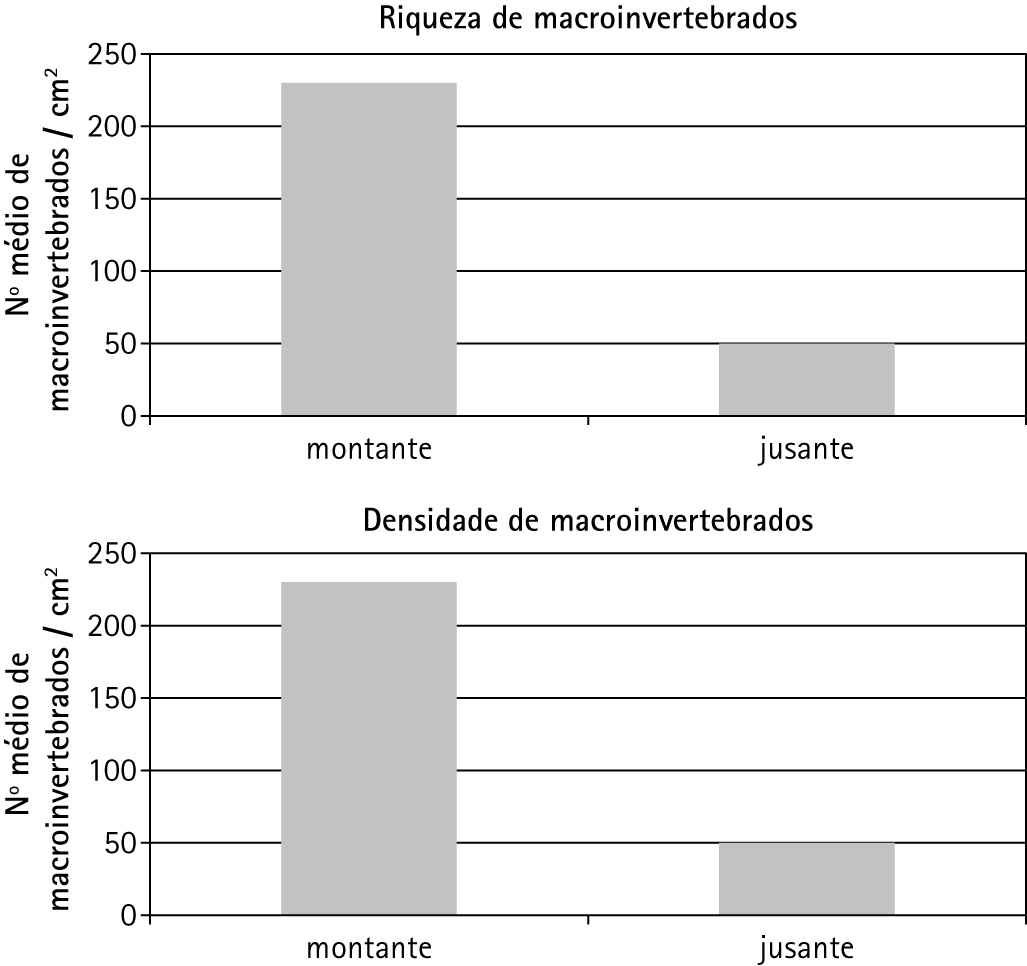

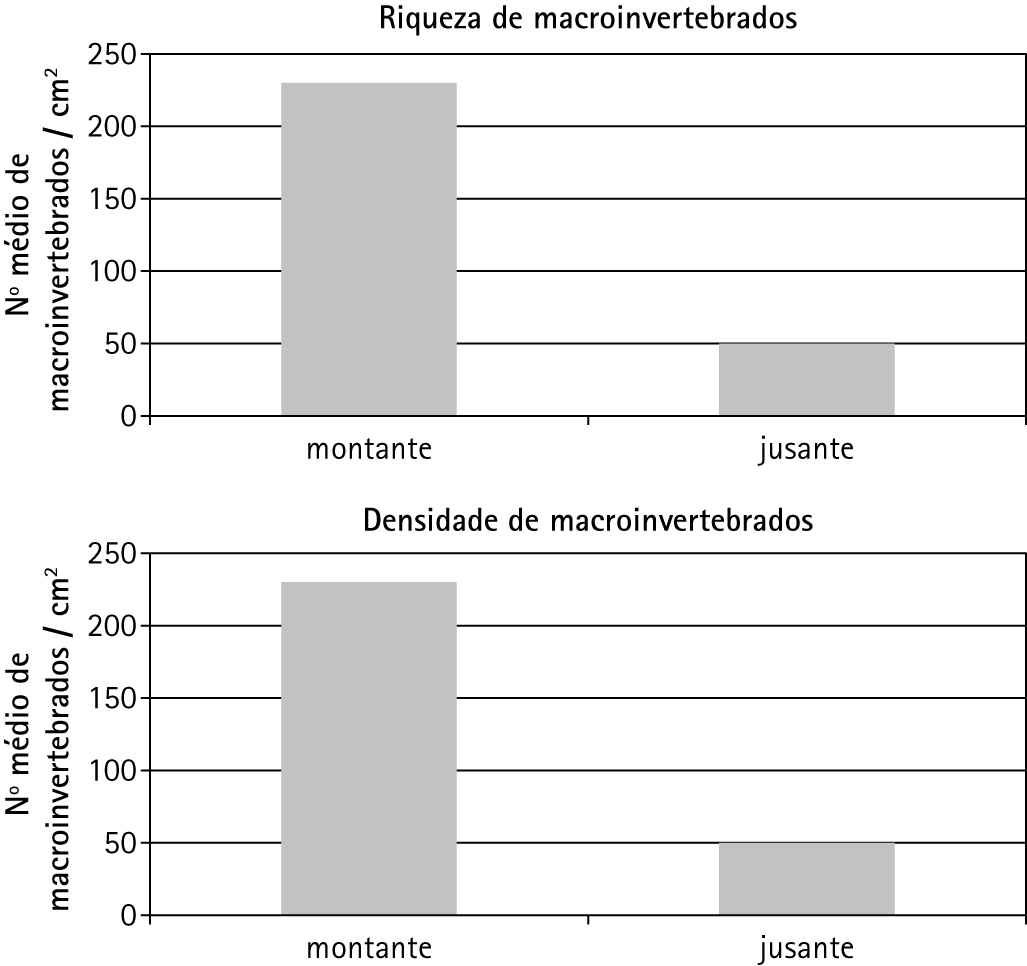

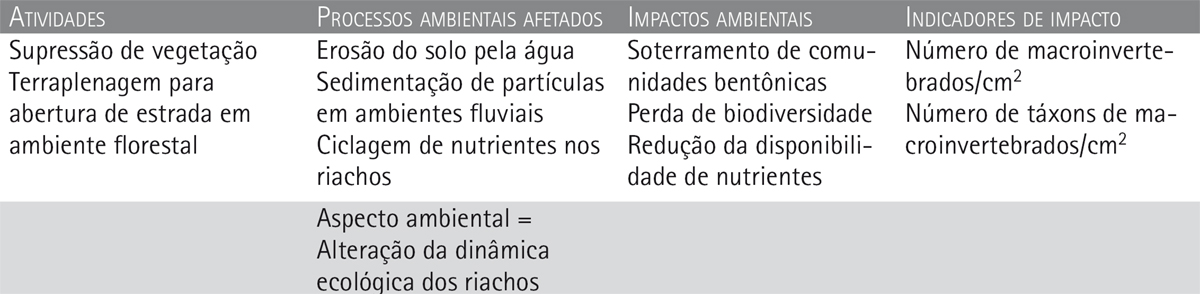

Embora a Fig. 1.6 sugira que os impactos ambientais possam ser medidos com a ajuda de indicadores, na prática se enfrentam inúmeras dificuldades, pois nem todos os impactos significativos são passíveis de descrição adequada por meio de indicadores ou ainda a coleta de dados para mensuração pode ser demasiado onerosa ou demorada. Um exemplo simples de indicador de impacto é mostrado na Fig. 1.7, que ilustra as consequências da abertura de estradas em ambientes florestados na Amazônia (Fig 1.8) sobre comunidades de macroinvertebrados aquáticos. O estudo, realizado por Couceiro e Fonseca (2009) em 19 riachos, mostrou que os trechos aquáticos situados a jusante das estradas e que recebem sedimentos decorrentes da erosão acelerada apresentam menor riqueza (menos de metade dos grupos taxonômicos) e menor densidade de indivíduos (cerca de 20% daquela observada em trechos não afetados pelas estradas). Um dos grupos mais afetados foi o dos insetos fragmentadores de folhas, que tem papel importante no repasse de nutrientes para outros organismos aquáticos. Um efeito não mensurado é a redução da disponibilidade de alimento para organismos terrestres que vivem às margens dos rios, já que a maioria dos insetos aquáticos com população reduzida pela sedimentação é terrestre na fase adulta, sendo predada por aves, morcegos e outros.

Uma outra definição de impacto ambiental é dada pela norma ISO 14.001: 2004 (versão atualizada da primeira norma ISO 14.001, de 1996). Segundo a tradução oficial brasileira da norma internacional2, impacto ambiental é “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização” (item 3.4 da norma). É interessante conhecer o conceito de impacto ambiental adotado por essa norma porque muitas empresas e outras organizações têm adotado sistemas de gestão ambiental nela baseados. Sob esse ponto de vista, impacto ambiental é uma consequência de “atividades, produtos ou serviços” de uma organização; ou seja, um processo industrial (atividade), um agrotóxico (produto) ou o transporte de uma mercadoria (serviço ou atividade) são causas de modificações ambientais, ou impactos. Segundo essa definição, impacto é qualquer modificação ambiental, independentemente de sua importância, entendimento coerente com o de muitas outras definições de impacto ambiental. Também as leis de diversos países procuraram definir o que entendem por impacto ambiental. Na legislação portuguesa,

Fig. 1.7 Impactos da erosão sobre comunidades aquáticas na Amazônia

Fonte: elaborado a partir de dados de Couceiro e Fonseca (2009).

conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área (situação de referência), resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar.

Na legislação chilena,

a alteração do meio ambiente provocada direta ou indiretamente por um projeto ou atividade em uma área determinada.

Na legislação finlandesa,

os efeitos diretos e indiretos dentro e fora do território finlandês de um projeto ou operações sobre (a) saúde humana, condições de vida e amenity, (b) solo, água, ar, clima, organismos, interação entre eles, e diversidade biológica, (c) a estrutura da comunidade, edifícios, paisagem, paisagem urbana e o patrimônio cultural, e (d) utilização de recursos naturais.

Na legislação de Hong Kong,

(a) uma mudança on-site ou off-site que o projeto possa causar no ambiente; (b) um efeito da mudança sobre (i) o bem-estar das pessoas, flora, fauna e ecossistemas; (ii) patrimônio físico e cultural; (iii) uma estrutura, sítio ou outra coisa que seja de importância histórica ou arqueológica; (c) um efeito on-site ou off-site de quaisquer das coisas referidas no parágrafo (b) das atividades desenvolvidas para o projeto; (d) uma mudança do projeto que o ambiente possa causar, se a mudança ou efeito ocorrer dentro ou fora do recinto do projeto.

Na legislação de Angola,

qualquer mudança do ambiente para melhor ou para pior, especialmente com efeitos no ar, na água, no solo e subsolo, na biodiversidade, na saúde das pessoas e no patrimônio cultural, resultante direta ou indiretamente de atividades humanas.

Note-se que a definição da legislação portuguesa é perfeitamente coerente com o conceito de Wathern (1988a). No Brasil, a definição legal é aquela da Resolução Conama n° 1/86, art 1°:

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

IV - a qualidade dos recursos ambientais.

Fig. 1.8 Igarapé na região amazônica desprovido de vegetação ciliar em trecho atravessado por estrada vicinal

Salta aos olhos, no caso brasileiro, a impropriedade dessa definição, que felizmente não é levada ao pé da letra na prática da avaliação de impacto ambiental nem é tomada em seu sentido restrito na interpretação dos tribunais. Trata-se, na verdade, de uma definição de poluição, como se observa pela menção a “qualquer forma de matéria ou energia” como fator responsável pela “alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas” do ambiente. Paradoxalmente, a definição de poluição dada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente reflete melhor o conceito de impacto ambiental, embora somente no que se refere a impacto negativo. Como se sabe, impacto ambiental também pode ser positivo.

É oportuno agora apontar algumas características do conceito de impacto ambiental quando comparado ao de poluição:

Impacto ambiental é um conceito mais amplo e substancialmente distinto de poluição.

Impacto ambiental é um conceito mais amplo e substancialmente distinto de poluição.

Enquanto poluição tem somente uma conotação negativa, impacto ambiental pode ser benéfico ou adverso (positivo ou negativo).

Enquanto poluição tem somente uma conotação negativa, impacto ambiental pode ser benéfico ou adverso (positivo ou negativo).

Poluição refere-se a matéria ou energia, ou seja, grandezas físicas que podem ser medidas e para as quais pode-se estabelecer padrões (níveis admissíveis de emissão ou de concentração ou intensidade).

Poluição refere-se a matéria ou energia, ou seja, grandezas físicas que podem ser medidas e para as quais pode-se estabelecer padrões (níveis admissíveis de emissão ou de concentração ou intensidade).

Várias ações humanas causam significativo impacto ambiental sem que estejam fundamentalmente associadas à emissão de poluentes (por exemplo, a construção de barragens ou a instalação de um parque de geradores eólicos).

Várias ações humanas causam significativo impacto ambiental sem que estejam fundamentalmente associadas à emissão de poluentes (por exemplo, a construção de barragens ou a instalação de um parque de geradores eólicos).

A poluição é uma das causas de impacto ambiental, mas os impactos podem ser ocasionados por outras ações além do ato de poluir.

A poluição é uma das causas de impacto ambiental, mas os impactos podem ser ocasionados por outras ações além do ato de poluir.

Toda poluição (ou seja, emissão de matéria ou energia além da capacidade assimilativa do meio) causa impacto ambiental, mas nem todo impacto ambiental tem a poluição como causa.

Toda poluição (ou seja, emissão de matéria ou energia além da capacidade assimilativa do meio) causa impacto ambiental, mas nem todo impacto ambiental tem a poluição como causa.

A possibilidade de ocorrerem impactos ambientais positivos é uma noção que deve ser bem assimilada. Um exemplo corriqueiro de impacto positivo, encontrado em muitos estudos de impacto ambiental, é descrito como “criação de empregos”. Trata-se, como é evidente, de um impacto social e econômico, campo em que é relativamente fácil compreender que possa haver impactos benéficos. Mas também há impactos positivos sobre componentes físicos e bióticos do meio. Um projeto que envolva a coleta e o tratamento de esgotos resultará em melhoria da qualidade das águas, em recuperação do hábitat aquático e em efeitos benéficos sobre a saúde pública. Uma indústria que substitua uma caldeira a óleo pesado por uma caldeira a gás emitirá menos poluentes, como material particulado e óxidos de enxofre, ao mesmo tempo em que, caso venha a ser abastecida por um duto de gás, serão eliminadas as emissões dos caminhões de transporte de óleo e os incômodos causados pelo tráfego pesado.

Esses impactos biofísicos são positivos porque tomados com referência a uma situação pré-projeto (Fig. 1.6) que, nos dias de hoje, quase sempre representa algum grau de alteração ambiental resultante de ações antrópicas passadas e presentes. Projetada para o futuro, a situação ambiental pré-projeto tenderia a manter-se ou a piorar, levando à conclusão de que os impactos do projeto de coleta e tratamento de esgotos ou de substituição de combustível causará determinados impactos positivos.

Um projeto típico trará diversas alterações, algumas negativas, outras positivas, e isso deverá ser considerado quando se prepara um estudo de impacto ambiental, mesmo que seja devido às consequências negativas que se elabore esse estudo.

Pode-se, então, postular que o impacto ambiental pode ser causado por uma ação humana que implique:

1. Supressão de certos elementos do ambiente, a exemplo de:

supressão de componentes do ecossistema, como a vegetação;

supressão de componentes do ecossistema, como a vegetação;

destruição completa de hábitats (por exemplo, aterramento de um manguezal);

destruição completa de hábitats (por exemplo, aterramento de um manguezal);

destruição de componentes físicos da paisagem (por exemplo, escavações para a construção de uma rodovia ou mineração);

destruição de componentes físicos da paisagem (por exemplo, escavações para a construção de uma rodovia ou mineração);

supressão de elementos significativos do ambiente construído;

supressão de elementos significativos do ambiente construído;

supressão de referências físicas à memória ou lugares de memória (por exemplo, locais sagrados, como cemitérios, pontos de encontro de membros de uma comunidade);

supressão de referências físicas à memória ou lugares de memória (por exemplo, locais sagrados, como cemitérios, pontos de encontro de membros de uma comunidade);

supressão de elementos ou componentes valorizados do ambiente (por exemplo, cachoeiras, cavernas, paisagens notáveis).

supressão de elementos ou componentes valorizados do ambiente (por exemplo, cachoeiras, cavernas, paisagens notáveis).

2. Inserção de certos elementos no ambiente, a exemplo de:

introdução (deliberada ou involuntária) de uma espécie exótica (por exemplo, (i) o sapo-cururu (Bufus marinus), nativo das Américas, foi introduzido na Austrália nos anos 1930 para combater um besouro da cana-de-açúcar, mas tornou-se uma praga ao competir com espécies autóctones; (ii) espécies marinhas transportadas pelas água de lastro de navios);

introdução (deliberada ou involuntária) de uma espécie exótica (por exemplo, (i) o sapo-cururu (Bufus marinus), nativo das Américas, foi introduzido na Austrália nos anos 1930 para combater um besouro da cana-de-açúcar, mas tornou-se uma praga ao competir com espécies autóctones; (ii) espécies marinhas transportadas pelas água de lastro de navios);

introdução de componentes construídos (por exemplo, barragens, quebra-mares, rodovias, edifícios, áreas urbanizadas).

introdução de componentes construídos (por exemplo, barragens, quebra-mares, rodovias, edifícios, áreas urbanizadas).

3. Sobrecarga decorrente da introdução de fatores de estresse além da capacidade de suporte do meio, gerando desequilíbrio, a exemplo dos poluentes, da redução dos hábitats ou do aumento da demanda por bens e serviços públicos (por exemplo, educação, saúde) gerada por grandes projetos.

qualquer poluente;

qualquer poluente;

introdução de uma espécie exótica;

introdução de uma espécie exótica;

redução do hábitat ou da disponibilidade de recursos para uma dada espécie;

redução do hábitat ou da disponibilidade de recursos para uma dada espécie;

aumento da demanda por bens e serviços públicos (por exemplo, educação, saúde).

aumento da demanda por bens e serviços públicos (por exemplo, educação, saúde).

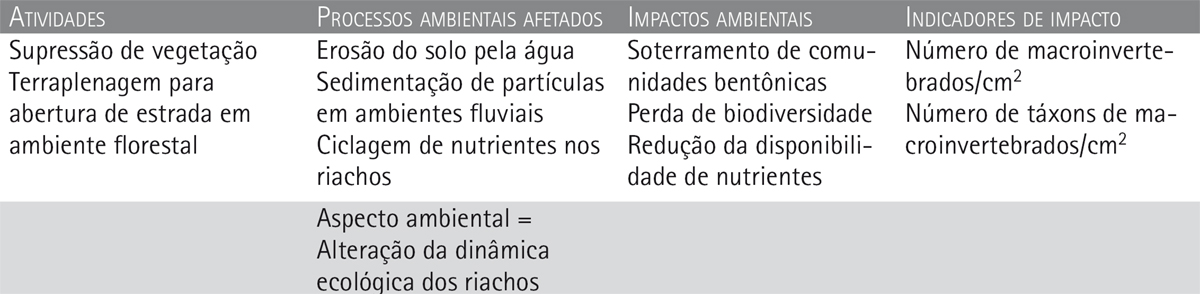

À luz dessa discussão, o conceito de impacto ambiental adotado neste livro será alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana. Tal definição, ao trabalhar sob a óptica dos processos ambientais (Fig. 1.7), tenta refletir o caráter dinâmico do ambiente. Pode-se ponderar que as questões ligadas à supressão ou inserção de elementos em um ambiente não estejam suficientemente explícitas nessa definição, mas a vantagem da concisão é preponderante.

Impacto ambiental é, claramente, o resultado de uma ação humana, que é a sua causa. Não se deve, portanto, confundir a causa com a consequência. Uma rodovia não é um impacto ambiental; uma rodovia causa impactos ambientais. Da mesma forma, um reflorestamento com espécies nativas não é um impacto ambiental benéfico, mas uma ação (humana) que tem o propósito de atingir certos objetivos ambientais, como a proteção do solo e dos recursos hídricos ou a recriação do hábitat da vida selvagem.

Há que se tomar cuidado com a noção de impacto ambiental como resultado de uma determinada ação ou atividade, não o confundindo com ela. Uma leitura medianamente atenta de muitos estudos de impacto ambiental revelará que esse erro básico é frequente. Evidentemente, tal erro conceitual compromete a qualidade do estudo ambiental.

A série ISO 14.000 é uma família de normas sobre gestão ambiental. Começaram a ser desenvolvidas em 1993, tendo por base uma norma britânica de 1992 e regulamentos europeus sobre auditoria e gestão ambiental. A família ISO 14.000 compreende norma sobre sistemas de gestão, desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida de produtos (equivalente à avaliação de impactos ambientais de produtos), rotulagem ambiental (selo verde) e integração de aspectos ambientais no desenho de produtos (ecodesign).

A norma ISO 14.001 introduziu o termo aspecto ambiental. Tal termo era desconhecido dos profissionais envolvidos em avaliação de impacto ambiental, ou era utilizado com outra conotação. No entanto, devido às normas da série ISO 14.000, passou lentamente a ser incorporado ao vocabulário de profissionais da indústria e de consultores, e chegou também aos órgãos governamentais. A norma ISO 14.001: 2004 assim define aspecto ambiental: “elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente” (item 3.3).

Tal definição requer explicação e exemplificação. Situações tipicamente descritas como aspectos ambientais são a emissão de poluentes e geração de resíduos. Produzir efluentes líquidos, poluentes atmosféricos, resíduos sólidos, ruídos ou vibrações não é o objetivo das atividades humanas, mas esses aspectos estão indissociavelmente ligados aos processos produtivos. São, assim, elementos, ou partes dessas atividades ou produtos ou serviços. Aqueles elementos que podem interagir com o ambiente são chamados de aspectos ambientais. Outros aspectos ambientais típicos são aqueles ligados ao consumo de recursos naturais. Ao consumir água (recurso renovável), reduz-se sua disponibilidade para outros usos ou para suas funções ecológicas. Ao consumir combustíveis fósseis, seu estoque (finito) é reduzido. O consumo de água ou de combustíveis, uma parte indissociável de um sem-número de atividades, são aspectos ambientais.

A palavra “aspecto” parece pouco adequada, pois é de uso corrente, mas consta de uma norma internacional, e por isso é inevitável empregá-la. Uma característica positiva da diferenciação entre aspecto e impacto ambiental adotada pela norma é deixar claro que a emissão de um poluente não é um impacto ambiental. Impacto é alteração da qualidade ambiental que resulta dessa emissão. É a manifestação no receptor, seja este um componente do meio físico, biótico ou antrópico. A Fig. 1.9 mostra esquematicamente a relação entre as ações humanas, os aspectos e os impactos ambientais. As ações são as causas, os impactos são as consequências, enquanto os aspectos ambientais são os mecanismos ou os processos pelos quais ocorrem as consequências.

Aspecto ambiental pode ser entendido como o mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental. Exemplos desta cadeia de relações são dados no Quadro 1.1.

Evidentemente, uma mesma ação pode levar a vários aspectos ambientais e, por conseguinte, causar diversos impactos ambientais. Da mesma forma, um determinado impacto ambiental pode ter várias causas.

Fig. 1.9 Relação entre ações humanas, aspectos e impactos ambientais

Quadro 1.1 Exemplos de relações atividade-aspecto-impacto ambiental

Munn (1975, p. 21), um dos autores pioneiros no campo da avaliação de impacto ambiental, por sua vez, conceituou efeito ambiental como “um processo (como a erosão do solo, a dispersão de poluentes, o deslocamento de pessoas) que decorre de uma ação humana”. Diferencia-se, assim, de impacto ambiental, entendido como uma alteração na qualidade do meio ambiente. Segundo Munn, ações humanas causam efeitos ambientais, que, por sua vez, produzem impactos ambientais.

O conceito de efeito ambiental é usado, com essa conotação, em alguns estudos de impacto ambiental e em alguns livros-texto sobre avaliação de impacto ambiental. Tem a vantagem de servir de “ponte” entre as causas (ações humanas) e suas consequências (impactos) e reservar o termo impacto ambiental para as alterações sofridas pelo receptor, seja ele elemento do ambiente físico, biótico ou antrópico. Entretanto, também é muito comum seu uso como sinônimo de impacto. Aliás, é dessa maneira que é usado em algumas legislações, como a canadense.

O ambiente é dinâmico. Fluxos de energia e matéria, teias de relações intra e interespecíficas são algumas das facetas dos processos naturais que ocorrem em qualquer ecossistema, natural, alterado ou degradado. Uma das maneiras de se estudar os impactos ambientais é entender como as ações humanas afetam os processos naturais. Um exemplo pode clarificar esse raciocínio: os processos erosivos.

A erosão é um fenômeno (processo) que afeta toda a superfície da Terra. Sua intensidade varia em função de fatores como clima, tipo de solo, declividade e cobertura vegetal. Em climas úmidos, há a formação de solos espessos e cobertura vegetal que tende a cobrir toda a superfície; já em climas áridos, a vegetação é mais rala e os solos mais rasos; nesses casos, a erosão eólica é intensa. Em climas tropicais, ocorrem chuvas intensas (ou seja, grande quantidade de água em curto período de tempo), de grande potencial erosivo. Por sua vez, escarpas íngremes estão mais sujeitas à ação erosiva da chuva do que vertentes suaves. Assim, a erosão natural varia em intensidade e pode ser medida em termos de massa de solo perdida por unidade de área e por intervalo de tempo (t/ha/ano). A ação humana interfere no processo erosivo, em geral, tornando-o mais intenso. A substituição de uma floresta por uma cultura, assim como a abertura de uma estrada ou de uma mina, são ações que expõem o solo desprovido de sua proteção vegetal natural à ação da chuva e do vento, aumentando as taxas de erosão.

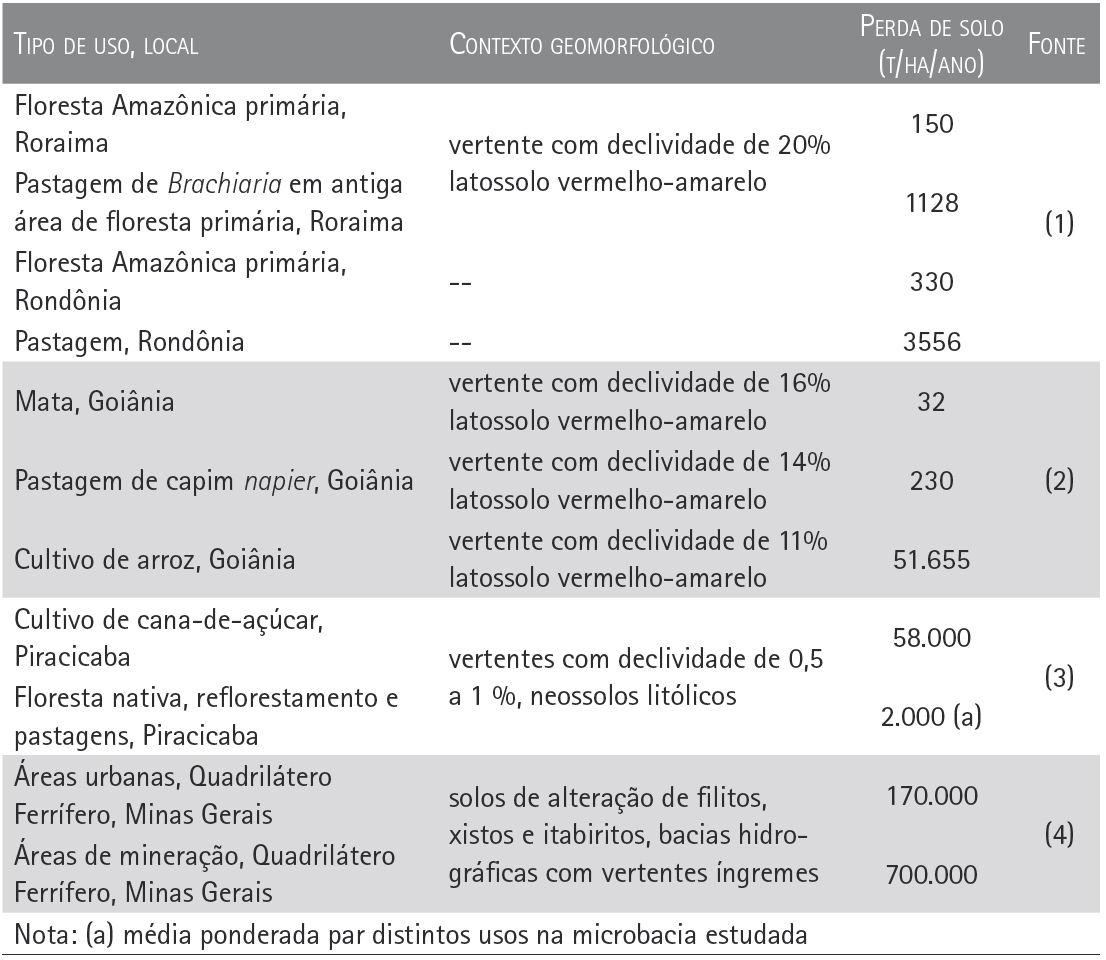

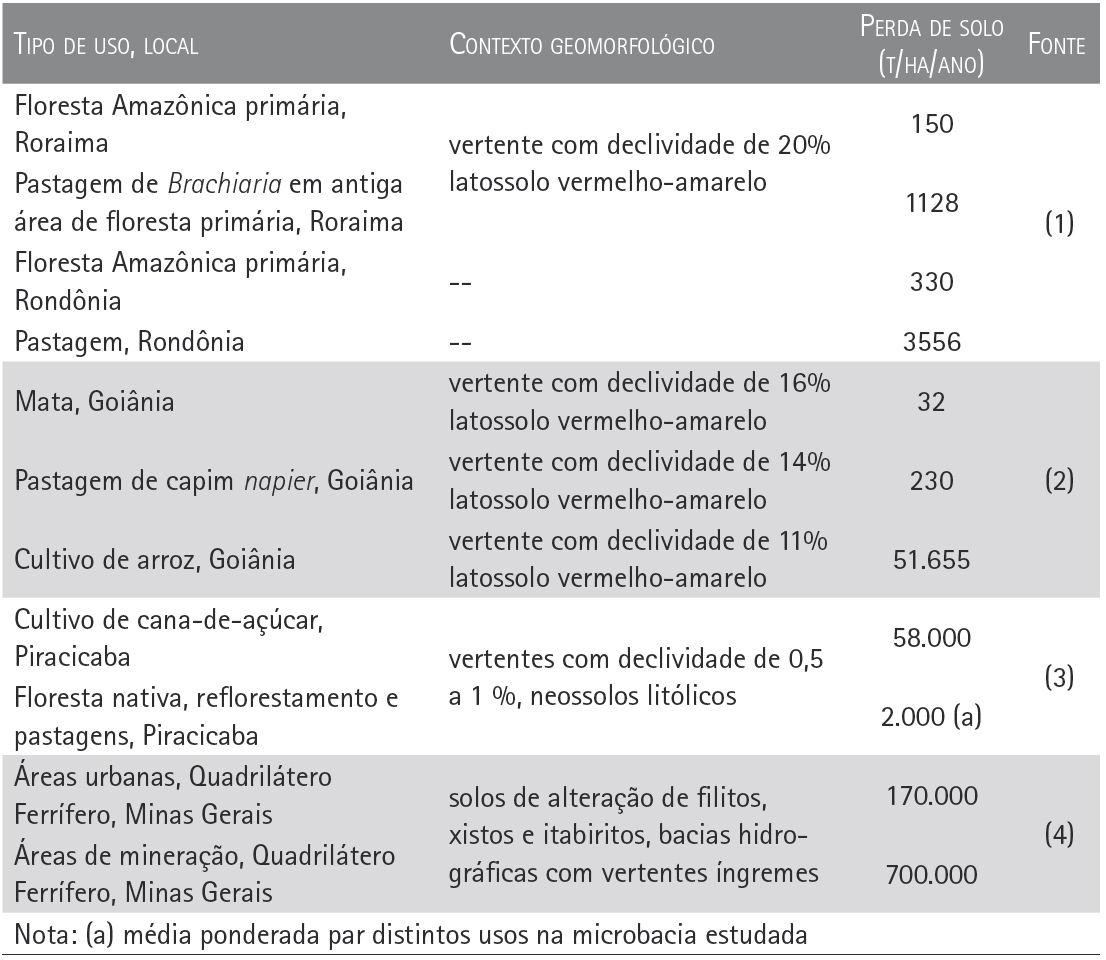

O Quadro 1.2 mostra exemplos de taxas de erosão laminar no Brasil, em diferentes locais submetidos a diferentes formas de uso do solo. A perda de solos é medida por experimentos realizados no campo, e a busca de correlações entre os tipos de uso do solo e as taxas erosivas tem sido empreendida há décadas. Observa-se claramente que a floresta atua como principal protetora do solo; quando substituída por pastagem, as taxas de erosão são cerca de uma ordem de grandeza (dez vezes) maior; já quando ocorre a substituição por culturas, o processo erosivo é cerca de três ordens de grandeza (mil vezes) mais intenso – as taxas de erosão variam muito de cultura para cultura e dependem também das práticas agrícolas usadas, como o plantio em curvas de nível, por exemplo. A implantação de loteamentos urbanos e a abertura de minas elevam ainda mais as taxas de erosão, uma vez que os solos ficam diretamente expostos à ação da água de chuva e também dos ventos. Portanto, não é correto afirmar que a construção de uma estrada, a abertura de uma mina ou a derrubada de uma floresta causam erosão, haja vista que processos erosivos já atuavam antes. O que essas ações fazem é intensificar a erosão, acelerando um processo natural (Figs. 1.10 e 1.11 - p. 40).

O corolário da erosão é o assoreamento de corpos d’água. Parte dos sedimentos transportados por ação das águas fica retido no fundo de rios e lagos. Estudos feitos em um lago de várzea de um afluente do rio Madeira, em Rondônia, mostraram que, entre os anos de 1875 e 1961, a taxa de sedimentação média era de 0,12 g/cm2/ano, mas, a partir desse período, com a construção da rodovia BR-364, o desmatamento progressivo nessa bacia hidrográfica e a mineração aluvionar de cassiterita, a taxa de sedimentação aumentou exponencialmente para atingir um valor dez vezes maior em 1985 (Forsberg et al., 1989).

Esse exemplo ilustra que ações como remoção de vegetação nativa também afetam outros processos, além do processo erosivo. A infiltração de água no solo é mais um dos processos modificados pela retirada de vegetação. Nesse caso, o processo é retardado, ou seja, ao invés de se infiltrar e alimentar os reservatórios subterrâneos, uma proporção maior da água de chuva escoa superficialmente, aumentando o volume de água nos rios. Estudos realizados na Amazônia pelos autores Barbosa e Fearnside (2000) mostraram que o escoamento superficial aumentou quase três vezes em Roraima, onde a floresta foi substituída por pastagem, e até 30 vezes em Rondônia, em situação similar. Neste último caso, sob cobertura vegetal, apenas 2,2% da chuva escoava superficialmente, mas, em áreas de pasto, o escoamento subiu para 49,8%. Além de acelerar a erosão, o aumento do escoamento superficial acarreta maior frequência e intensidade das inundações, outro processo do meio físico modificado por ações humanas e particularmente intenso em regiões de urbanização intensa, onde a impermeabilização do solo é a principal causa das frequentes inundações. O assoreamento dos cursos d’água decorrente da aceleração da erosão é não apenas um processo físico como tem efeitos ecológicos mensuráveis, como exemplificado na Fig. 1.7.

Quadro 1.2 Estimativas de taxas de erosão, segundo diferentes categorias de uso do solo

Fontes: (1) Barbosa e Fearnside (2000); (2) Casseti (1995); (3) Weill e Sparovek (2008); (4) Coppedê Jr. e Boechat (2002)

Outros processos podem ser induzidos ou deflagrados pela ação do homem. Por exemplo, o bombeamento de água subterrânea em áreas de rochas calcárias onde ocorrem cavernas (conhecidas como regiões cársticas) pode deflagrar um processo de abatimento da superfície do terreno, formando depressões fechadas, conhecidas como dolinas.

Por outro lado, processos ambientais podem ser retardados pela ação humana. Em uma clareira aberta em uma floresta tropical, o processo denominado sucessão ecológica tende a restabelecer a vegetação nativa, primeiro pelo crescimento de espécies arbóreas adaptadas à intensa luz solar e à temperatura elevada – as pioneiras – e, em seguida, depois do sombreamento da área, pelo crescimento de outras espécies adaptadas à sombra e a temperaturas mais amenas características do solo dessas florestas. A dispersão de sementes pelo vento e pelos animais auxilia a regeneração. Todavia, o manejo humano dessa clareira pode retardar ou mesmo impedir a regeneração, como acontece em caso da semeadura de gramíneas forrageiras para criação de gado.

Finalmente, processos naturais podem ser alterados de forma complexa. Veja o caso de lançamento de resíduos do beneficiamento de bauxita em um lago situado às margens do rio Trombetas, em Oriximiná, Pará (Figs. 1.12 e 1.13). Até a implantação desse empreendimento, o lago Batata havia sofrido pouquíssima alteração antrópica, o que o torna um caso muito interessante de estudo. Os rejeitos, constituídos por uma polpa de argilas e água, cobriram os sedimentos lacustres naturais, de onde nutrientes, como nitratos, fosfatos e sulfatos, eram liberados para a coluna d’água e incorporados ao fitoplâncton, e daí a toda a cadeia alimentar, até retornarem ao fundo do lago na forma de detritos. Os rejeitos acumulados no fundo do lago interromperam esse ciclo, afetando a qualidade da água e todo o ecossistema lacustre, com as seguintes consequências (Esteves, Bozelli e Roland, 1990):

redução na densidade de fito e zooplâncton e de peixes;

redução na densidade de fito e zooplâncton e de peixes;

redução da densidade e alteração da diversidade da comunidade bentônica;

redução da densidade e alteração da diversidade da comunidade bentônica;

redução da liberação de nutrientes do sedimento para a coluna d’água;

redução da liberação de nutrientes do sedimento para a coluna d’água;

diminuição da concentração de matéria orgânica no sedimento;

diminuição da concentração de matéria orgânica no sedimento;

alteração na ciclagem e na disponibilidade de nutrientes.

alteração na ciclagem e na disponibilidade de nutrientes.

Fornasari Filho et al. (1992) apresentam uma lista de processos do meio físico que usualmente são alterados por atividades humanas, alguns dos quais são mostrados no Quadro 1.3, com alguns processos ecológicos. Além de completar o quadro com dezenas de outros processos físicos e ecológicos, é possível acrescentar também processos sociais, formando, dessa maneira, uma base para o entendimento de como as atividades humanas afetam a dinâmica ambiental. Um processo social frequentemente induzido por obras de engenharia e outros projetos públicos e privados é a atração de pessoas em busca de oportunidades de trabalho, verdadeiros fluxos migratórios postos em marcha pelo mero anúncio de um grande projeto.

A Fig. 1.14 mostra a relação entre processos e impactos ambientais. A situação ambiental atual pode ser exemplificada por uma fazenda de criação de bovinos, onde um empreendedor pretende implantar um loteamento; dentre os processos atuais, pode-se selecionar o processo erosivo, que, atuando sobre os pastos, implica certa perda de solo. A implantação de um loteamento induz uma intensificação dos processos erosivos, devido à abertura de vias e à construção de casas, com maior exposição do solo à ação das águas pluviais. Esses processos modificados (no exemplo, intensificados) conduzem a uma nova situação ambiental, e o impacto ambiental do loteamento, com relação ao processo erosivo, é representado pela situação futura com o loteamento em relação à evolução (situação futura) sem o loteamento. Nesse exemplo, para fins de simular a situação futura sem o loteamento, pode-se levantar a hipótese que esta seria muito semelhante à situação atual (pastagem), de modo que, nessa hipótese, o impacto pode ser determinado comparando a provável situação futura com a situação atual.

Figs. 1.10 e 1.11 Região de Nyanga, no Zimbábue, um dos muitos locais do planeta afetados pelo uso excessivo das capacidades de suporte do solo, no caso por atividades de criação extensiva de gado em terras comunitárias, tendo como resultado a degradação dos solos e a erosão intensa, exemplificada pela voçoroca

Figs. 1.12 e 1.13 Duas vistas do lago Batata, situado às margens do rio Trombetas, Pará. A primeira mostra o lago em sua condição natural, e a segunda, recoberto por rejeitos de lavagem de bauxita

Fig. 1.14 Processo e impacto ambiental

Quadro 1.3 Exemplos de processos ambientais físicos e ecológicos

Processos geológicos de superfície

Erosão

Movimentação de massa (escorregamentos etc.)

Afundamentos cársticos

|

Processos hidrológicos

Transporte de poluentes nas águas

Eutrofização de corpos d’água

Acúmulo de poluentes nos sedimentos

Inundações

Deposição de sedimentos em rios e lagos

|

Processos hidrogeológicos

Difusão de poluentes na água subterrânea

Recarga de aquíferos

|

Processos atmosféricos

Transporte e difusão de poluentes gasosos

Propagação de ondas elásticas

|

Processos ecológicos

Biodegradação de matéria orgânica em corpos d’água

Bioacumulação de metais pesados

Sucessão ecológica

Ciclagem de nutrientes

Interação espécies-hábitat

|

O termo avaliação de impacto ambiental (AIA) entrou na terminologia e na literatura ambiental a partir da legislação pioneira que criou esse instrumento de planejamento ambiental, National Environmental Policy Act – NEPA, a lei de política nacional do meio ambiente dos Estados Unidos. Essa lei, aprovada pelo Congresso em 1969, entrou em vigor em 1o de janeiro de 1970 e acabou transformando-se em modelo de legislações similares em todo o mundo. A lei exige a preparação de uma “declaração detalhada” sobre o impacto ambiental de iniciativas do governo federal americano.

Tal declaração (statement) equivale ao atual estudo de impacto ambiental necessário em muitos países para a aprovação de novos projetos que possam causar impactos ambientais significativos. O termo assessment passou a ser usado na literatura para designar o processo de preparação dos estudos de impacto ambiental. Essa palavra inglesa tem raiz latina, a mesma que deu origem a assentar, sentar, em português, e é sinônimo de evaluation, outra palavra de origem latina, o mesmo que avaliar. Daí a tradução corrente em línguas latinas de environmental impact assessment como avaliação de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, évaluation d’impact sur l’environnement, valutazione d’impatto ambientale.

O significado e o objetivo da avaliação de impacto ambiental prestam-se a inúmeras interpretações. Sem dúvida, seu sentido depende da perspectiva, do ponto de vista e do propósito de avaliar impactos. As principais definições de avaliação de impacto ambiental são encontradas em livros-texto sobre o assunto. Algumas delas são transcritas a seguir.

Atividade que visa identificar, prever, interpretar e comunicar informações sobre as consequências de uma determinada ação sobre a saúde e o bem-estar humanos (Munn, 1975, p. 23.)

Atividade que visa identificar, prever, interpretar e comunicar informações sobre as consequências de uma determinada ação sobre a saúde e o bem-estar humanos (Munn, 1975, p. 23.)

Procedimento para encorajar as pessoas encarregadas da tomada de decisões a levar em conta os possíveis efeitos de investimentos em projetos de desenvolvimento sobre a qualidade ambiental e a produtividade dos recursos naturais e um instrumento para a coleta e a organização dos dados que os planejadores necessitam para fazer com que os projetos de desenvolvimento sejam mais sustentáveis e ambientalmente menos agressivos (Horberry, 1984, p. 269).

Procedimento para encorajar as pessoas encarregadas da tomada de decisões a levar em conta os possíveis efeitos de investimentos em projetos de desenvolvimento sobre a qualidade ambiental e a produtividade dos recursos naturais e um instrumento para a coleta e a organização dos dados que os planejadores necessitam para fazer com que os projetos de desenvolvimento sejam mais sustentáveis e ambientalmente menos agressivos (Horberry, 1984, p. 269).

Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de procedimentos, capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles sejam considerados (Moreira, 1992, p. 33).

Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de procedimentos, capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles sejam considerados (Moreira, 1992, p. 33).

A apreciação oficial dos prováveis efeitos ambientais de uma política, programa ou projeto; alternativas à proposta; e medidas a serem adotadas para proteger o ambiente (Gilpin, 1995, p. 4-5).

A apreciação oficial dos prováveis efeitos ambientais de uma política, programa ou projeto; alternativas à proposta; e medidas a serem adotadas para proteger o ambiente (Gilpin, 1995, p. 4-5).

Um processo sistemático que examina antecipadamente as consequências ambientais de ações humanas (Glasson et al., 1999, p. 4).

Um processo sistemático que examina antecipadamente as consequências ambientais de ações humanas (Glasson et al., 1999, p. 4).

Um processo de exame e de negociação do conjunto das consequências de um projeto (Leduc e Raymond, 2000, p. 26).

Um processo de exame e de negociação do conjunto das consequências de um projeto (Leduc e Raymond, 2000, p. 26).

Avaliação de ações propostas quanto às suas implicações em todos os aspectos do ambiente, do social ao biofísico, antes que sejam tomadas decisões sobre essas ações, e a formulação de respostas apropriadas às questões levantadas na avaliação (Morgan, 2012, p. 5).

Avaliação de ações propostas quanto às suas implicações em todos os aspectos do ambiente, do social ao biofísico, antes que sejam tomadas decisões sobre essas ações, e a formulação de respostas apropriadas às questões levantadas na avaliação (Morgan, 2012, p. 5).

Uma definição sintética é adotada pela International Association for Impact Assessment – IAIA: “avaliação de impacto, simplesmente definida, é o processo de identificar as consequências futuras de uma ação presente ou proposta”.

Embora com diferentes formulações, esses conceitos diferem pouco em sua essência. A avaliação de impacto ambiental é apresentada, seja como instrumento analítico, seja como processo (ou ambos), visando antever as possíveis consequências de uma decisão. É claro que os livros-texto tomam como pressuposto as legislações que, a partir da pioneira lei americana de 1969, foram adotadas em grande número de países e que, como a brasileira, vieram a exigir a aplicação desse instrumento em determinadas situações. A tais exigências vieram somar-se aos procedimentos adotados por instituições multi ou bilaterais de ajuda ao desenvolvimento e, mais recentemente, por políticas voluntárias adotadas por algumas empresas. Em todos esses contextos, a avaliação de impacto ambiental guarda determinadas características comuns: caráter prévio e vínculo com o processo decisório são atributos essenciais da AIA, aos quais se junta a necessidade de envolvimento público nesse processo.

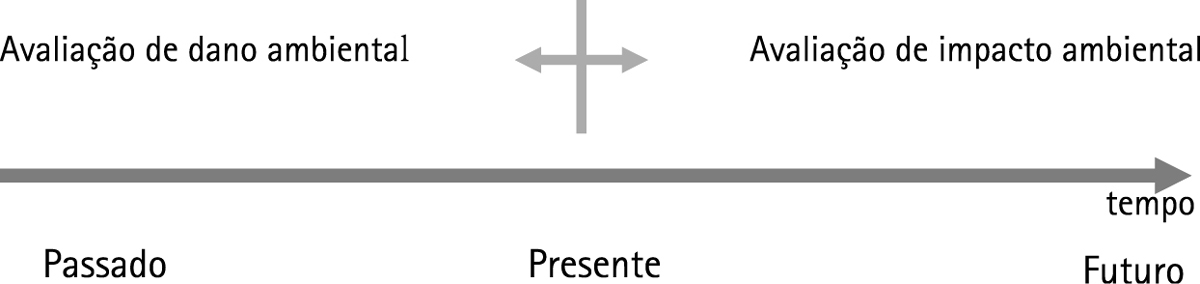

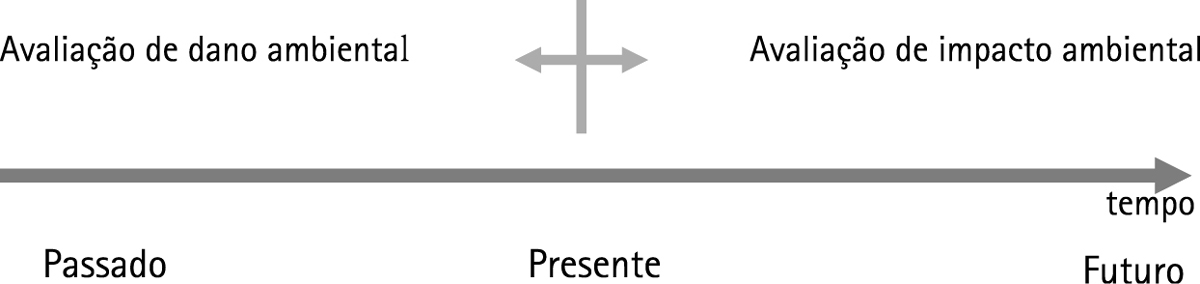

O caráter prévio e preventivo da AIA predomina na literatura, mas também se pode encontrar referências à avaliação de impactos de ações ou eventos passados, por exemplo, depois de um acidente envolvendo a liberação de alguma substância química. Embora a noção de impacto ambiental envolvida em tais avaliações seja fundamentalmente a mesma daquela da AIA preventiva, o objetivo do estudo não é o mesmo, nem o foco das investigações. Nesse caso, a preocupação é com os danos causados, ou seja, os impactos negativos. É claro que também os procedimentos de investigação são diferentes, pois não se trata de antecipar uma situação futura, mas de tentar medir as alterações detectadas e, ocasionalmente, de valorar economicamente as perdas. A Fig. 1.15 representa graficamente essas duas acepções da avaliação de impacto ambiental.

Para maior clareza, neste livro, AIA será sempre referida como esse exercício prospectivo, antecipatório, prévio e preventivo. O outro significado será entendido como a atividade de avaliação do dano ambiental. Uma preocupa-se com o futuro, outra, com o passado e o presente. Ambas têm um procedimento comum, que é a comparação entre duas situações: na avaliação do dano ambiental, busca-se fazer a comparação entre a situação atual do ambiente e aquela que se supõe ter existido em algum momento do passado. Na avaliação de impacto ambiental, parte-se da descrição dessa situação atual do ambiente para fazer uma projeção de sua situação futura com e sem o projeto em análise. É claro que, em ambos os casos, é necessário o conhecimento da situação atual do ambiente. Denomina-se diagnóstico ambiental a descrição das condições ambientais existentes em determinada área no momento presente. A abrangência e a profundidade do diagnóstico ambiental dependerá dos objetivos e do escopo dos estudos.

Fig. 1.15 Duas acepções distintas da avaliação de impacto ambiental

Nessa ordem de preocupações com o passado, outro termo bastante utilizado é passivo ambiental, aqui entendido como “o valor monetário necessário para reparar os danos ambientais” (Sánchez, 2001, p. 18), mas também usado (embora de modo pouco apropriado) para designar a própria manifestação (física) do dano ambiental.

O ambiente afetado pela ação humana pode, em certa medida, ser recuperado mediante ações voltadas para essa finalidade. A recuperação de ambientes ou de ecossistemas degradados envolve medidas de melhoria do meio físico – por exemplo, da condição do solo, a fim de que se possa restabelecer a vegetação ou a qualidade da água e de que as comunidades bióticas possam ser restabelecidas – e medidas de manejo dos elementos bióticos do ecossistema – como o plantio de mudas de espécies arbóreas ou a reintrodução de fauna.

Quando se trata de ambientes terrestres, tem-se usado o termo recuperação de áreas degradadas. A Fig. 1.16 mostra diferentes entendimentos ou variações do conceito de recuperação de áreas degradadas. No eixo vertical, representa-se de maneira qualitativa o grau de perturbação do meio, enquanto o eixo horizontal mostra uma escala temporal. A partir de uma dada condição inicial (não necessariamente a condição “original” de um ecossistema, mas a situação inicial para fins de estudo da degradação), a área analisada passa a um estado de degradação, cuja recuperação requer, na maioria das vezes, uma intervenção planejada – a recuperação de áreas degradadas. Vale recordar o conceito de recuperação ambiental expresso na Fig. 1.3, que fundamentalmente significa dar a um ambiente degradado condições adequadas para um novo uso, restabelecendo um conjunto de funções ecológicas e econômicas.

Recuperação ambiental é um termo geral que designa a aplicação de técnicas de manejo visando tornar um ambiente degradado apto para um novo uso produtivo, desde que sustentável. Dentre as variantes da recuperação ambiental, a restauração é entendida como o retorno de uma área degradada às condições existentes antes da degradação, com o mesmo sentido que se fala da restauração de bens culturais, como edifícios históricos. O termo restauração ecológica tem sido empregado para designar ações com objetivo de recuperar forma e funções de ecossistemas.

Fig. 1.16 Diagrama esquemático dos objetivos de recuperação de áreas degradadas

Por outro lado, em certas situações, as ações de recuperação podem levar um ambiente degradado a uma condição ambiental melhor do que a situação inicial (mas somente, é claro, quando a condição inicial for a de um ambiente alterado). Um exemplo é uma área de pastagem com erosão intensa que passa a ser usada para explotação mineral e em seguida é repovoada com vegetação nativa para fins de conservação ambiental.