É um conjunto estruturado de procedimentos: os procedimentos estão organicamente ligados entre si e devem ser desenhados para atender aos objetivos da avaliação de impacto ambiental.

É um conjunto estruturado de procedimentos: os procedimentos estão organicamente ligados entre si e devem ser desenhados para atender aos objetivos da avaliação de impacto ambiental.A finalidade da avaliação de impacto ambiental é considerar os impactos ambientais antes de se tomar qualquer decisão que possa acarretar significativa degradação da qualidade do meio ambiente. Para cumprir esse papel, a AIA é organizada de forma a que seja realizada uma série de atividades sequenciais, concatenadas de maneira lógica. A esse conjunto de atividades e procedimentos se dá o nome de processo de avaliação de impacto ambiental. Em geral, esse processo é objeto de regulamentação, que define detalhadamente os procedimentos a serem seguidos, de acordo com os tipos de atividades sujeitos à elaboração prévia de um estudo de impacto ambiental, o conteúdo mínimo desse estudo e as modalidades de consulta pública, entre outros assuntos.

Em primeira aproximação, pode-se apontar as seguintes características do processo de AIA:

É um conjunto estruturado de procedimentos: os procedimentos estão organicamente ligados entre si e devem ser desenhados para atender aos objetivos da avaliação de impacto ambiental.

É um conjunto estruturado de procedimentos: os procedimentos estão organicamente ligados entre si e devem ser desenhados para atender aos objetivos da avaliação de impacto ambiental.

É regido por lei, regulamentação ou orientação específica: os principais componentes do processo são previstos em lei ou outra figura jurídica que tenha instituído a AIA em uma determinada jurisdição; no caso de organizações (como uma instituição financeira ou uma empresa que adote voluntariamente a AIA), o processo é regido por disposições internas que emanam da alta direção.

É regido por lei, regulamentação ou orientação específica: os principais componentes do processo são previstos em lei ou outra figura jurídica que tenha instituído a AIA em uma determinada jurisdição; no caso de organizações (como uma instituição financeira ou uma empresa que adote voluntariamente a AIA), o processo é regido por disposições internas que emanam da alta direção.

É documentado: esta característica tem dupla conotação; por um lado, os requisitos a serem atendidos são estabelecidos previamente; por outro, em cada caso, o cumprimento desses requisitos deve ser demonstrado com ajuda de registros documentais (e.g., a preparação de um EIA, o parecer de análise técnica, as atas de consulta pública etc.).

É documentado: esta característica tem dupla conotação; por um lado, os requisitos a serem atendidos são estabelecidos previamente; por outro, em cada caso, o cumprimento desses requisitos deve ser demonstrado com ajuda de registros documentais (e.g., a preparação de um EIA, o parecer de análise técnica, as atas de consulta pública etc.).

Envolve diversos participantes: em qualquer caso, os envolvidos no processo de AIA são vários (o proponente de uma ação, a autoridade responsável, o consultor, o público afetado, os grupos de interesse etc.).

Envolve diversos participantes: em qualquer caso, os envolvidos no processo de AIA são vários (o proponente de uma ação, a autoridade responsável, o consultor, o público afetado, os grupos de interesse etc.).

É voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta: este objetivo-mestre da AIA é o que norteia todo o processo, é sua finalidade; não se estabelece uma série de requisitos e de procedimentos no vazio, mas para atingir determinado propósito, perspectiva que não se pode perder ao analisar o processo de AIA, pois procedimentos ou exigências que não se encaixem nessa finalidade não têm razão de ser e são mera formalidade burocrática.

É voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta: este objetivo-mestre da AIA é o que norteia todo o processo, é sua finalidade; não se estabelece uma série de requisitos e de procedimentos no vazio, mas para atingir determinado propósito, perspectiva que não se pode perder ao analisar o processo de AIA, pois procedimentos ou exigências que não se encaixem nessa finalidade não têm razão de ser e são mera formalidade burocrática.

Estabelecidos esses fundamentos, pode-se definir processo de avaliação de impacto ambiental como um conjunto de procedimentos concatenados de maneira lógica, com a finalidade de analisar a viabilidade ambiental de projetos e fundamentar uma decisão a respeito.

O conceito de processo de AIA é ampla e irrestritamente utilizado tanto na literatura especializada internacional como em documentos governamentais e de organizações internacionais. Às vezes, o termo sistema de avaliação de impacto ambiental é empregado com significado próximo ao de processo de AIA. Wood (1995) utiliza-o, embora sem defini-lo, no sentido de uma tradução legal do processo de AIA em cada jurisdição, observando que “nem todos os passos do processo de AIA (…) estão presentes (…) em cada sistema de AIA” (p. 5) e que “cada sistema de AIA é produto de um conjunto particular de circunstâncias legais, administrativas e políticas” (p. 11). Espinoza e Alzina (2001) definem sistema de AIA como a estrutura organizativa e administrativa necessária para implementar o processo de AIA, que, por sua vez, é definido como “os passos e os estágios que devem ser cumpridos para que uma análise ambiental preventiva seja considerada suficiente e útil, de acordo com padrões usualmente aceitos no plano internacional” (p. 20).

Portanto, um sistema de AIA é o mecanismo legal e institucional que torna operacional o processo de AIA em uma determinada jurisdição (um país, um território, um Estado, uma província, um município ou qualquer outra entidade territorial administrativa).

A questão “para que serve a avaliação de impacto ambiental?” vem sendo debatida desde sua origem. Esse debate tem sido ampliado à medida que floresce o campo de aplicação da AIA. Se, de início, a AIA voltava-se quase que exclusivamente a projetos de engenharia, seu campo hoje inclui planos, programas e políticas (a avaliação ambiental estratégica, que se consolidou a partir dos anos 1980), os impactos da produção, consumo e descarte de bens e serviços (a avaliação do ciclo de vida, que se consolidou a partir dos anos 1990) e a avaliação da contribuição líquida de um projeto, um plano, um programa ou uma política, para a sustentabilidade (a avaliação de sustentabilidade, que passou a ser formulada de maneira sistemática na primeira década do século XXI).

A compreensão de objetivos e propósitos da AIA é essencial para apreender seus papéis e funções, e também para se apreciar seu alcance e seus limites. A AIA é apenas um instrumento de política pública ambiental e, por isso, não é a solução para todas as deficiências de planejamento ou brechas legais que permitem, consentem e facilitam a continuidade da degradação ambiental. Como lembrado por Wathern (1988a), “o objetivo da AIA não é o de forçar os tomadores de decisão a adotar a alternativa de menor dano ambiental. Se fosse assim, poucos projetos seriam implementados. O impacto ambiental é apenas uma das questões” (p. 19). Ortolano e Shepherd (1995a, 1995b) enumeram alguns “efeitos da AIA sobre os projetos”, ou seja, os resultados reais da AIA e sua influência nas decisões: (i) retirada de projetos inviáveis; (ii) legitimação de projetos viáveis; (iii) seleção de melhores alternativas de localização; (iv) reformulação de planos e projetos; (v) redefinição de objetivos e responsabilidades dos proponentes de projetos.

Há convergência na literatura quanto às funções da AIA. Glasson, Therivel e Chadwick (1999) descrevem essas funções como (i) ajuda ao processo decisório; (ii) ajuda à elaboração de projetos e propostas de desenvolvimento; (iii) um instrumento para o desenvolvimento sustentável. Sánchez (1993a) propõe que a AIA é eficaz se desempenhar quatro papéis complementares: (i) ajuda à decisão; (ii) ajuda à concepção e planejamento de projetos; (iii) instrumento de negociação social; (iv) instrumento de gestão ambiental.

A função da AIA no processo decisório é a mais reconhecida. Trata-se de prevenir danos – e prevenção requer previsão, ou antecipação da provável situação futura (Milaré e Benjamin, 1993). A AIA pressupõe a racionalidade das decisões públicas, que deveriam sempre observar princípios jurídicos administrativos, como o da impessoalidade, o da moralidade pública e o da publicidade (Mukai, 1992). Ora, decisões governamentais sempre estiveram sujeitas a pressões e interesses privados, e a simples introdução de um novo requisito, o ambiental, não é suficiente para mudar práticas arraigadas.

As pessoas encarregadas da tomada de decisões, públicas ou privadas, decidem acerca daquilo que lhes é submetido. Os tomadores de decisão raramente também são criativos, inovadores ou empreendedores. Logo, a prevenção do dano ambiental não pode começar pelo fim (a tomada de decisão), mas, é claro, pelo começo, ou seja, a formulação, a concepção e a criação de projetos e alternativas de soluções para determinados problemas. Assim, a função do processo de AIA seria a de “incitar os proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos e não simplesmente julgar se os impactos de cada projeto são aceitáveis ou não” (Sánchez, 1993a, p. 21). O que tradicionalmente fazem engenheiros e outros técnicos é reproduzir, para cada novo problema, maneiras de solucioná-los que atendem a certos critérios técnicos e econômicos, enquanto o que se pretende com a AIA é introduzir o conceito de viabilidade ambiental e colocá-lo em pé de igualdade com os critérios tradicionais de análise de projeto. A AIA tem a capacidade de estruturar a busca de soluções que possam atender aos novos e mais exigentes critérios ambientais, o que, idealmente, resultaria em aprendizagem e, consequentemente, em projetos que levassem em conta os aspectos ambientais desde sua concepção.

Uma das grandes dificuldades práticas da AIA é fazer com que alternativas de menor impacto sejam formuladas e analisadas comparativamente às alternativas tradicionais. Ortolano (1997), ao estudar a resistência cultural dos engenheiros do Corpo de Engenheiros do Exército Americano (U.S. Army Corps of Engineers)1 às novas exigências ambientais na análise de projetos, observou mudanças “notáveis” que se seguiram à contratação de “centenas de especialistas ambientais” para atender aos requisitos da NEPA. O autor constata que alguns desses profissionais, contratados fundamentalmente para elaborar EIAs, souberam “influenciar os engenheiros responsáveis pela elaboração de projetos”, encontrando, às vezes, soluções inovadoras. Ortolano concluiu que as mudanças “foram extraordinárias, dada a enorme burocracia dominada por engenheiros com uma tradição de construtores, e seus aliados no Congresso, interessados em promover novos projetos em suas bases políticas”.

O conceito de viabilidade ambiental não é unívoco, como, aliás, também não o é o de viabilidade econômica. Para a análise econômica, um projeto é viável dentro de determinadas condições presentes, dadas determinadas hipóteses que se faz sobre o futuro (custos, preços, demandas etc.) e em função do nível de risco aceitável para os investidores. Para a análise ambiental, um projeto pode ser viável sob determinados pontos de vista, desde que certas condições sejam observadas (o atendimento a requisitos legais, por exemplo). Mas os impactos socioambientais de um projeto (que na análise econômica são tratados como externalidades) distribuem-se de maneira desigual. Os grupos humanos beneficiados por um projeto geralmente não são as comunidades afetadas ou os grupos que suportam as consequências negativas – um novo aterro sanitário beneficia toda a população de um município, mas pode prejudicar os vizinhos; uma usina hidrelétrica beneficia consumidores residenciais e industriais, porém, prejudica aqueles que vivem na área de inundação.

O debate sobre ônus e benefícios de projetos de desenvolvimento é atualmente mediado pela avaliação de impacto ambiental, que passou a desempenhar um papel de instrumento de negociação entre atores sociais. Muitos dos projetos submetidos ao processo de AIA são polêmicos, e pode-se mesmo argumentar que, se um projeto não for controvertido, não faz sentido submetê-lo à AIA; é melhor que seja tratado por procedimentos mais simples e baratos, como o licenciamento ambiental tradicional (como a autorização para emissão controlada de certas cargas poluidoras, existente em muitos países). O processo de AIA pode organizar o debate com os interessados (a consulta pública é parte do processo), tendo o EIA como fonte de informação e base para as negociações.

A AIA tem também o papel de facilitar a gestão ambiental do futuro empreendimento. A aprovação do projeto implica certos compromissos assumidos pelo empreendedor, que são delineados no estudo de impacto ambiental, podendo ser modificados em virtude de negociações com os interessados. A maneira de implementar as medidas mitigadoras e compensatórias, seu cronograma, a participação de outros atores na qualidade de parceiros e os indicadores de sucesso podem ser estabelecidos durante o processo de AIA, que não termina com a aprovação de uma licença, mas continua durante todo o ciclo de vida do projeto.

Para concluir esta seção, o Quadro 4.1 mostra os objetivos da AIA, segundo a Associação Internacional de Avaliação de Impactos – IAIA.

Quadro 4.1 Objetivos da avaliação de impacto ambiental

1. Assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e incorporadas ao processo decisório |

2. Antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos relevantes biofísicos, sociais e outros |

3. Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como os processos ecológicos que mantêm suas funções |

4. Promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as oportunidades de gestão de recursos |

Fonte: IAIA (1999)

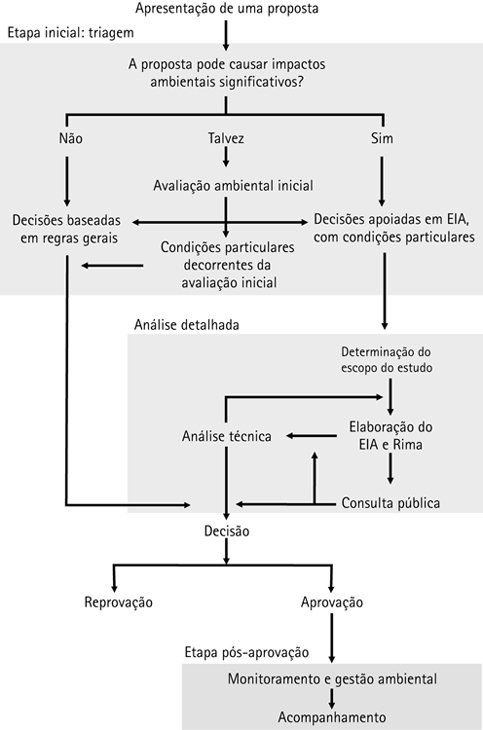

Tendo em vista esses objetivos é que deve ser entendido o processo de AIA. Embora as diferentes jurisdições estabeleçam procedimentos de acordo com suas particularidades e a legislação vigente, qualquer sistema de avaliação de impacto ambiental deve obrigatoriamente ter um certo número mínimo de componentes, que definem como serão executadas certas tarefas obrigatórias. Isso faz com que os sistemas de AIA vigentes nas mais diversas jurisdições guardem inúmeras semelhanças entre si. A Fig. 4.1 mostra essas atividades ao representar um esquema genérico de AIA. Não se trata do processo brasileiro, paulista ou americano, mas de um processo universal. Cada jurisdição pode conceder maior ou menor importância a alguma dessas atividades, ou até mesmo omitir uma delas, mas, essencialmente, o processo será sempre muito semelhante.

A literatura internacional sobre AIA valida a ideia de um processo genérico. Wathern (1988a) fala em “principais componentes de um sistema de AIA”. Wood (1995), um dos principais pesquisadores sobre estudos comparativos em AIA, fala em “elementos do processo de AIA”. Para Glasson, Therivel e Chadwick (1999), “em essência, AIA é um processo, um processo sistemático que examina as consequências ambientais de ações de desenvolvimento, previamente”(p. 4). Espinoza e Alzina (2001) mostram um processo de AIA “padronizado” ou “clássico”. André et al. (2003, p. 69) apresentam um “processo tipo de AIA”. Weaver (2003) descreve os principais “passos” do processo. O Manual de Treinamento em Avaliação de Impacto Ambiental, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep, 1996), define um processo de AIA e seus “principais estágios”. O Estudo Internacional sobre a Eficácia da Avaliação de Impacto Ambiental (Sadler, 1996) estabelece os elementos básicos do processo, ao passo que os Princípios para as Melhores Práticas da Avaliação de Impacto Ambiental, elaborados pela Associação Internacional de Avaliação de Impactos, descrevem “princípios operacionais” e “os principais passos e atividades específicas” da AIA (IAIA, 1999). Finalmente, a 6a Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica reitera o estabelecido na literatura internacional em suas Diretrizes para incorporação de questões relativas à biodiversidade à legislação e/ou ao processo de avaliação de impacto ambiental e à avaliação ambiental estratégica (Resolução VI/7).

Pode-se dividir o processo de AIA em três etapas, cada uma delas agrupando diferentes atividades: (i) a etapa inicial, (ii) a etapa de análise detalhada e (iii) a etapa pós-aprovação, no caso da decisão ter sido favorável à implantação do empreendimento. As etapas iniciais têm a função de determinar se é necessário avaliar de maneira detalhada os impactos ambientais de uma futura ação e, em caso positivo, definir o alcance e a profundidade dos estudos necessários. Pode-se exemplificar com a legislação ambiental brasileira, segundo a qual uma série de empreendimentos estão sujeitos ao licenciamento ambiental, mas nem todos precisam da preparação prévia de um estudo de impacto ambiental. Segundo o regime de licenciamento, as atividades que utilizam recursos ambientais ou que, por alguma razão, possam concorrer para degradar a qualidade ambiental, devem obter previamente uma autorização governamental, sem a qual não podem ser construídas, instaladas nem funcionar. Em alguns desses casos, quando houver o potencial de ocorrência de impactos ambientais significativos, a autoridade governamental exigirá a apresentação de um estudo de impacto ambientsal.

É importante notar que, na hipótese de não ser julgado necessário apresentar um estudo de impacto ambiental, há outros instrumentos que permitem um controle governamental sobre essas atividades e seus impactos ambientais. Assim, o licenciamento ambiental baseia-se em diferentes normas — técnicas e jurídicas —, que regulam e disciplinam a atividade licenciada, como, entre outras, normas e padrões de emissões de poluentes, regras de destinação de resíduos sólidos, regras que determinam a manutenção de uma certa porcentagem de cobertura vegetal em cada imóvel rural e o zoneamento, que estabelece condições e limitações para o exercício de uma série de atividades em função de sua localização.

Por exemplo, um posto de abastecimento de combustíveis certamente causa impactos ambientais diretos e indiretos, mas estes podem ser satisfatoriamente controlados mediante o uso de regras gerais como: (a) zoneamento de uso do solo urbano; (b) regras de destinação de resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais; (c) regras de destinação de resíduos sólidos perigosos; (d) especificações técnicas quanto aos materiais e equipamentos a serem utilizados na fabricação, instalação e manutenção de tanques subterrâneos; (e) procedimentos padronizados para detecção de vazamentos; (f) procedimentos padronizados de inspeção e monitoramento. Na existência de regras gerais, aplicáveis a todos os empreendimentos de determinado tipo, é desnecessário - além de ineficiente - exigir um estudo que certamente concluirá que determinadas condicionantes deverão ser impostas ao empreendimento, quando essas mesmas condicionantes já existem na forma de regras gerais. Caso estas não funcionem - ou seja, se forem ineficazes -, não será a exigência de um EIA que resolverá o problema.

O procedimento de análise detalhada é aplicado somente aos casos de atividades que tenham o potencial de causar impactos significativos. A análise detalhada, por sua vez, é composta de uma série de atividades, que vão desde a definição do conteúdo preciso do estudo de impacto ambiental até sua eventual aprovação, por meio de um processo decisório próprio a cada jurisdição.

Finalmente, caso o empreendimento seja implantado, a avaliação de impacto ambiental continua, por meio da aplicação das medidas de gestão preconizadas no estudo de impacto ambiental e do monitoramento dos impactos reais causados pela atividade, não mais, portanto, como exercício de previsão de consequências futuras, mas como controle da atividade com o propósito de atingir objetivos e metas de proteção ambiental. Um bom estudo de impacto ambiental fornecerá elementos e informações de grande valia para a gestão ambiental do empreendimento, principalmente se for adotado um sistema de gestão ambiental nos moldes preconizados pela norma ISO 14.001 ou um sistema de gestão ambiental e social de acordo com o Padrão de Desempenho 1 da IFC.

A Fig. 4.1 representa um processo genérico de AIA. Cada jurisdição, baseada em suas leis e normas jurídicas, assim como em sua estrutura institucional e seus procedimentos administrativos, adapta o processo genérico às suas necessidades. Esse modelo genérico simplesmente representa uma concatenação lógica para atender à necessidade de executar certas tarefas. Os componentes básicos do processo de AIA, que correspondem às tarefas a serem realizadas, são:

Fig. 4.1 Processo de avaliação de impacto ambiental

O processo tem início quando uma determinada iniciativa ou projeto é apresentado para aprovação ou análise de uma instância decisória, no âmbito de uma organização que possua um mecanismo institucionalizado de decisão. Essa organização pode ser uma empresa privada, um organismo financeiro, uma agência de desenvolvimento, ou ainda um órgão governamental. Este último é o caso mais geral e por isso será usado aqui como modelo de referência. Normalmente, deve-se descrever a iniciativa em suas linhas gerais, informando a localização do projeto e suas características técnicas. Muitas iniciativas têm baixíssimo potencial de causar impactos ambientais relevantes, enquanto outras, incontestavelmente, serão capazes de causar profundas e duradouras modificações. A avaliação prévia dos impactos ambientais somente será realizada para as iniciativas que tenham o potencial de causar impactos significativos.

O grau de detalhe com que será descrita a proposta deverá ser definido pela organização encarregada de gerir o processo de AIA. A informação apresentada será utilizada para fins de triagem e deve ser suficiente para embasar essa decisão. No mínimo, espera-se que contenha a localização pretendida, a área ocupada e uma descrição das principais atividades que serão realizadas durante a construção e o funcionamento. A descrição pode também incluir informação sobre o consumo de recursos naturais (por exemplo, água) ou sobre a afetação de recursos ambientais ou culturais significativos (por exemplo, vegetação nativa).

Trata-se de selecionar, dentre as inúmeras ações humanas, aquelas que tenham um potencial de causar alterações ambientais significativas. Devido ao conhecimento acumulado sobre o impacto das ações humanas, sabe-se de muitos tipos de ações que realmente têm causado impactos significativos, enquanto outras causam impactos irrelevantes ou têm medidas amplamente conhecidas de controle dos impactos. Há, porém, um campo intermediário no qual não são claras as consequências que podem advir de determinada ação, casos em que um estudo simplificado é necessário para enquadrá-la em uma das categorias. A triagem resulta em um enquadramento do projeto, usualmente em uma de três categorias: (a) são necessários estudos aprofundados; (b) não são necessários estudos aprofundados; (c) há dúvidas sobre o potencial de causar impactos significativos ou sobre as medidas de controle. Os critérios básicos de enquadramento costumam ser:

Listas positivas: são listas de projetos para os quais é obrigatória a realização de um estudo detalhado;

Listas positivas: são listas de projetos para os quais é obrigatória a realização de um estudo detalhado;

Listas negativas: são listas de exclusão, que compreendem projetos cujos impactos são sabidamente pouco significativos ou projetos para os quais é conhecida a eficácia de medidas, técnicas ou gerenciais, para mitigar os impactos negativos;

Listas negativas: são listas de exclusão, que compreendem projetos cujos impactos são sabidamente pouco significativos ou projetos para os quais é conhecida a eficácia de medidas, técnicas ou gerenciais, para mitigar os impactos negativos;

Critérios de corte: aplicados tanto para listas positivas como para listas negativas, geralmente baseados no porte do empreendimento;

Critérios de corte: aplicados tanto para listas positivas como para listas negativas, geralmente baseados no porte do empreendimento;

Localização do empreendimento: em áreas consideradas sensíveis, pode-se exigir a realização de estudos completos independentemente do porte ou do tipo de empreendimento;

Localização do empreendimento: em áreas consideradas sensíveis, pode-se exigir a realização de estudos completos independentemente do porte ou do tipo de empreendimento;

Recursos ambientais potencialmente afetados: para projetos que afetem determinados tipos de ambiente que se queira proteger (como cavernas, áreas úmidas de importância internacional etc.).

Recursos ambientais potencialmente afetados: para projetos que afetem determinados tipos de ambiente que se queira proteger (como cavernas, áreas úmidas de importância internacional etc.).

A principal vantagem de um estudo aprofundado, além de analisar em detalhe os impactos, é estabelecer as condições sob as quais a proposta poderá ser implementada, ou seja, condições particulares (que se somam às condições gerais estabelecidas pela legislação) e que resultam do próprio estudo de impacto ambiental e demais elementos do processo de AIA.

A esse tipo se contrapõem as decisões que podem ser tomadas mediante a aplicação de regras gerais, aplicáveis a todos os projetos de determinado tipo ou localização, como padrões de emissão de poluentes, normas técnicas ou regras de zoneamento. Se regras gerais bastam para controlar satisfatoriamente os impactos de uma atividade, então a AIA pouco ou nada terá a contribuir para a decisão.

Por outro lado, há situações em que é difícil saber de antemão se a proposta tem ou não o potencial de causar impactos significativos ou se a AIA poderá contribuir para definir as condições de implantação e funcionamento. Nesses casos, um estudo ambiental simples poderá ser necessário para enquadrar a proposta, definindo a necessidade de preparação de um EIA. Em muitos casos, como projetos que causem impactos significativos em poucos recursos ambientais, tal estudo inicial pode já ser suficiente para estabelecer as condições ambientais particulares para o projeto.

Nos casos em que se mostra necessária a realização do EIA, antes de iniciá-lo é preciso estabelecer seu escopo, ou seja, a abrangência e a profundidade dos estudos a serem feitos. Por abrangência entende-se o conjunto de temas ou questões que serão tratados, como, por exemplo, tipos de alternativas tecnológicas e de localização e, principalmente, o conteúdo dos levantamentos de diagnóstico ambiental. Por profundidade entende-se o nível de detalhamento de cada levantamento e as correspondentes análises. Embora o conteúdo genérico de um EIA seja definido de antemão pela própria regulamentação, tais normas são gerais, aplicando-se a todos os estudos; portanto, não podem ser normas específicas nem normas aplicáveis a um caso particular, uma vez que a regulamentação deve prever todas as situações possíveis. Na verdade, é em função dos impactos que podem decorrer de cada empreendimento que deve ser definido um plano de trabalho para a realização de estudos, que, uma vez concluídos, mostrarão como se manifestarão esses impactos, sua magnitude ou intensidade e os meios disponíveis para mitigá-los ou compensá-los.

Por exemplo, em um projeto de geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis, evidentemente o EIA deverá dar grande atenção aos problemas de qualidade do ar. Já em uma barragem, certamente devem receber grande atenção as questões relativas à qualidade das águas, à existência de remanescentes de vegetação nativa na área de inundação e à presença de populações e atividades humanas nessa área, enquanto a qualidade do ar possivelmente seria tratada de maneira rápida no EIA, uma vez que os impactos de uma barragem sobre esse elemento são, geralmente, de pequena magnitude e importância.

A etapa de determinação da abrangência é usualmente concluída com a preparação de um documento que estabelece as diretrizes dos estudos a serem executados, conhecido como termos de referência ou instruções técnicas.

Essa é a atividade central do processo de avaliação de impacto ambiental, a que normalmente consome mais tempo e recursos e estabelece as bases para a análise da viabilidade ambiental do empreendimento. O estudo deve ser preparado por uma equipe composta de profissionais de diferentes áreas, visando determinar a extensão e a intensidade dos impactos ambientais que poderá causar e, se necessário, propor modificações no projeto, de forma a reduzir ou, se possível, eliminar os impactos negativos. Como os relatórios que descrevem os resultados desses estudos costumam ser bastante técnicos, é usual (e muitas vezes obrigatório) preparar um resumo escrito em linguagem simplificada e destinado a comunicar as principais características do empreendimento e seus impactos a todos os interessados.

Os estudos devem ser analisados por uma terceira parte, normalmente a equipe técnica do órgão governamental encarregado de autorizar o empreendimento, nos casos de licenciamento – ou, nos casos de financiamento, a equipe da instituição financeira à qual foi solicitado um empréstimo para realizar o projeto.

Trata-se de verificar sua conformidade aos termos de referência e à regulamentação ou aos requisitos aplicáveis. Trata-se também de verificar se o estudo descreve adequadamente o projeto proposto, se analisa devidamente seus impactos e se propõe medidas mitigadoras capazes de atenuar suficientemente os impactos negativos. A análise é feita não somente por equipe multidisciplinar, como também pode ser interinstitucional, ou seja, podem-se consultar diferentes órgãos especializados da administração, como aquele encarregado do patrimônio cultural, ou o responsável pela utilização das águas de uma bacia hidrográfica. Normalmente, os analistas preocupam-se mais com os aspectos técnicos dos estudos, como o grau de detalhamento do diagnóstico ambiental, os métodos utilizados para a previsão da magnitude dos impactos e a adequação das medidas mitigadoras propostas. As manifestações expressas na consulta pública devem ser consideradas e incorporadas para fins de análise dos estudos.

Desde sua origem, na legislação americana, o processo de AIA compreende mecanismos formais de consulta aos interessados, incluindo os diretamente afetados pela decisão, mas não se limitando a estes. Há diferentes procedimentos de consulta, dos quais a audiência pública é um dos mais conhecidos. Há também diferentes momentos no processo de AIA nos quais se pode proceder à consulta, como a etapa que leva à decisão sobre a necessidade de realização de um estudo de impacto ambiental, a preparação dos termos de referência ou mesmo durante a realização desse estudo. Após sua conclusão, porém, essa consulta pode ser legalmente exigida, pois somente nesse momento haverá o quadro mais completo possível sobre as implicações da decisão a ser tomada.

Os modelos decisórios no processo de AIA são muito variados e estão mais ligados à tradição política de cada jurisdição que a características intrínsecas da avaliação de impacto ambiental. Em linhas gerais, a decisão final, quando de aplicação a decisões de licenciamento, pode caber (i) à autoridade ambiental, (ii) à autoridade da área de tutela à qual se subordina o empreendimento, muitas vezes chamada de órgão competente (decisões sobre um projeto florestal, por exemplo, cabem ao ministério responsável por esse setor), ou (iii) ao governo (por meio de um conselho de ministros ou do chefe de governo). Há ainda o modelo de decisão colegiada, por meio de um conselho com participação da sociedade civil – muito usado no Brasil – em que esses colegiados são subordinados à autoridade ambiental. Três tipos de decisão são possíveis: (i) não autorizar o empreendimento, (ii) aprová-lo incondicionalmente, ou (iii) aprová-lo com condições. Cabe ainda retornar a etapas anteriores, solicitando modificações ou a complementação dos estudos apresentados.

Nos usos internos da avaliação de impacto ambiental (fundamentar decisões sobre investimentos), os tipos de decisão podem ser: (i) submeter o projeto ao processo de licenciamento ambiental; (ii) descartar o investimento devido aos custos das mitigações ou compensações ou, ainda, devido aos riscos muito elevados para o investidor; ou (iii) modificar o projeto de modo a evitar ou reduzir impactos de grande magnitude ou importância e tornar seu licenciamento mais provável.

Já nas aplicações da AIA para fundamentar decisões sobre financiamento de projetos, os principais tipos de decisão são os de conceder ou não o crédito e a definição de um plano de ação para que o projeto esteja em conformidade com os requisitos aplicáveis, por exemplo, os Padrões de Desempenho da IFC.

Em sequência a uma decisão positiva, a implantação do empreendimento deve ser acompanhada da implementação de todas as medidas visando reduzir, eliminar ou compensar os impactos negativos e potencializar os positivos. O mesmo deve ser observado durante as fases de funcionamento e de desativação e fechamento da atividade. A gestão ambiental, no sentido aqui empregado, corresponde a todas as atividades que se seguem ao planejamento ambiental e que visam assegurar a implementação satisfatória do plano. O monitoramento é parte essencial das atividades de gestão ambiental e, entre outras funções, deve permitir confirmar ou não as previsões feitas no estudo de impacto ambiental, constatar se o empreendimento atende aos requisitos aplicáveis (exigências legais, condições da licença ambiental, requisitos de desempenho ambiental e social e outros compromissos) e, por conseguinte, alertar para a necessidade de ajustes e correções.

A gestão ambiental é hoje uma atividade cada vez mais sofisticada e há diversas ferramentas desenvolvidas para a gestão de empreendimentos e de organizações, que podem ser conjugadas e integradas à avaliação de impacto ambiental (Sánchez, 2010), tais como sistemas de gestão ambiental (ISO 14.001), auditorias ambientais (ISO 19.011), avaliação de desempenho ambiental (ISO 14.031), diretrizes de responsabilidade social (ISO 26.000), diretrizes de gestão de riscos (ISO 31.000), sistemas de gestão ambiental e social (IFC, 2012) e avaliações de sustentabilidade com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative.

Tem-se constatado, no mundo todo, várias dificuldades na correta implementação das medidas propostas pelo estudo de impacto ambiental e adotadas como condições vinculadas à licença ambiental do empreendimento (de acordo com, entre outros, Sadler, 1996, e Morrison-Saunders e Arts, 2004). Por essa razão, têm sido buscados mecanismos para garantir o pleno cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo empreendedor e demais intervenientes. O acompanhamento agrupa o conjunto de atividades que se seguem à decisão de autorizar a implantação do empreendimento.

As atividades de acompanhamento incluem fiscalização, supervisão e/ou auditoria, observando-se que o monitoramento é também essencial para esta etapa. A função da supervisão é primariamente a de assegurar que as condições expressas na autorização (licenças ambientais, no caso do Brasil) e em contratos sejam efetivamente cumpridas. No sentido empregado aqui, a supervisão ambiental é realizada pelo empreendedor, ao passo que a fiscalização é uma função dos agentes governamentais. Já a auditoria pode ter caráter público ou privado.

A complexidade do processo de AIA e suas múltiplas atividades tornam necessária a preparação de grande número de documentos. O Quadro 4.2 fornece uma visão de conjunto da documentação, tomando por base as exigências brasileiras de licenciamento ambiental. Dada a relativa autonomia, no País, de cada órgão licenciador estadual ou municipal, além do federal, à parte o termo estudo de impacto ambiental, os nomes dados a cada documento dependerão da regulamentação em vigor em cada jurisdição. O grande número de documentos envolvidos dá uma ideia do tempo necessário até a obtenção de uma licença ambiental, e também permite inferir que os custos não são desprezíveis, tanto para o empreendedor como para o agente público gestor do processo.

Quadro 4.2 Principais documentos técnicos das diversas etapas do processo de avaliação de impacto ambiental

DOCUMENTOS DE ENTRADA |

ETAPA |

DOCUMENTOS RESULTANTES |

Memorial descritivo do projeto1 Publicação em jornal anunciando a intenção de realizar determinada iniciativa2 |

Apresentação da proposta |

Parecer técnico que define o nível de avaliação ambiental e o tipo de estudo ambiental necessários |

Avaliação ambiental inicial ou estudo preliminar3 |

Triagem |

Parecer técnico sobre o nível de avaliação ambiental e o tipo de estudo ambiental necessários |

Plano de trabalho |

Definição do escopo do EIA |

Termos de referência4 |

Termos de referência |

Elaboração do EIA |

EIA e Rima |

EIA |

Análise técnica |

Parecer técnico |

EIA e Rima Publicação em jornal |

Consulta pública |

Atas de audiência e outros documentos de consulta pública |

EIA, estudos complementares, documentos de consulta pública |

Análise técnica |

Parecer técnico conclusivo |

EIA, Rima, pareceres técnicos, documentos de consulta pública |

Decisão |

Licença prévia5 (ou denegação do pedido de licença) |

Planos de gestão6 Relatórios de implementação do plano de gestão |

Decisão Implantação / construção |

Licença de instalação Licença de operação |

Vários documentos |

Operação |

Renovação da licença de operação, relatórios de monitoramento e desempenho ambiental7 |

Plano de fechamento8 |

Desativação |

Licença de desativação9 |

Nota: o quadro toma por referência principalmente as exigências brasileiras de licenciamento ambiental.

1 Exemplos: MCE – Memorial de Caracterização do Empreendimento (São Paulo), FCE – Formulário de Caracterização do Empreendimento (Minas Gerais), FAP - Ficha de Abertura do Processo (Ibama).

2 A publicação em jornais de grande circulação é uma das formas mais comuns de anunciar a intenção de realizar um empreendimento, mas há diversas outras formas de divulgar essa informação; a divulgação permite que o público possa se manifestar e que, portanto, as preocupações do público possam ser utilizadas como um critério de triagem.

3 Exemplos: RAP – Relatório Ambiental Preliminar (São Paulo), RAS – Relatório Ambiental Simplificado, RCA – Relatório de Controle Ambiental.

4 No Rio de Janeiro, esse documento recebe o nome de “Instrução Técnica”.

5 A licença pode incluir condicionantes que só a tornam válidas se as condições forem cumpridas.

6 Exemplos: PBA – Projeto Básico Ambiental (setor elétrico), PCA – Plano de Controle Ambiental (setor de mineração).

7 Exemplo: Rada — Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (Minas Gerais). Em alguns Estados, exige-se relatórios de auditoria ambiental para certas atividades.

8 No Brasil é exigido o Prad – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para empreendimentos de mineração e planos de desativação para algumas categorias de empreendimentos (segundo resoluções do Conama); no Estado de São Paulo, desde dezembro de 2002 é exigível um plano de fechamento para certas atividades.

9 Ainda não existente no Brasil.

A primeira norma de referência para avaliação de impacto ambiental no Brasil foi a Resolução Conama 1/86. É essa resolução que estabelece a orientação básica para a preparação de um estudo de impacto ambiental. Ainda que de modo conciso, os principais elementos do processo de AIA são tratados nessa norma. Outras resoluções Conama e regulamentos estaduais e municipais estabelecem requisitos adicionais, mas os elementos essenciais do processo estão inalterados desde 1986.

Triagem: é feita por meio de uma lista positiva (Art. 2º) (outras resoluções do Conama introduziram outros critérios deflagradores para um EIA, conforme Cap. 5).

Triagem: é feita por meio de uma lista positiva (Art. 2º) (outras resoluções do Conama introduziram outros critérios deflagradores para um EIA, conforme Cap. 5).

Determinação do escopo: o parágrafo único do Art. 6º estabelece que cabe ao órgão licenciador definir “instruções adicionais” para a preparação dos estudos de impacto ambiental, levando em conta “peculiaridades do projeto e características ambientais da área” (Não há requisitos de procedimento para a definição da abrangência de um EIA. O órgão ambiental pode fazê-lo internamente, sem nenhuma forma de consulta).

Determinação do escopo: o parágrafo único do Art. 6º estabelece que cabe ao órgão licenciador definir “instruções adicionais” para a preparação dos estudos de impacto ambiental, levando em conta “peculiaridades do projeto e características ambientais da área” (Não há requisitos de procedimento para a definição da abrangência de um EIA. O órgão ambiental pode fazê-lo internamente, sem nenhuma forma de consulta).

Elaboração do EIA e do Rima: tratada nos Arts. 5º, 6º, 7º, 8º e 9º; a Resolução estabelece as diretrizes e o conteúdo mínimo dos estudos, e define a responsabilidade por sua execução (“equipe multidisciplinar habilitada”) e a quem são imputados os custos (ao empreendedor).

Elaboração do EIA e do Rima: tratada nos Arts. 5º, 6º, 7º, 8º e 9º; a Resolução estabelece as diretrizes e o conteúdo mínimo dos estudos, e define a responsabilidade por sua execução (“equipe multidisciplinar habilitada”) e a quem são imputados os custos (ao empreendedor).

Análise técnica do EIA: o Art. 10 estabelece que deve haver um prazo para manifestação do órgão licenciador, mas não estipula esse prazo.

Análise técnica do EIA: o Art. 10 estabelece que deve haver um prazo para manifestação do órgão licenciador, mas não estipula esse prazo.

Consulta pública: o Art. 11 determina que o Rima será acessível ao público e aos órgãos públicos que manifestarem interesse ou tiverem relação direta com o projeto; os interessados terão um prazo para enviar seus comentários; poderá ser promovida audiência pública para “informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do Rima”.

Consulta pública: o Art. 11 determina que o Rima será acessível ao público e aos órgãos públicos que manifestarem interesse ou tiverem relação direta com o projeto; os interessados terão um prazo para enviar seus comentários; poderá ser promovida audiência pública para “informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do Rima”.

Decisão: o Art. 4º estabelece que os processos de licenciamento deverão ser compatíveis com as etapas de planejamento e implantação dos projetos; o licenciamento cabe aos “órgãos ambientais competentes”, que também determinam a “execução do estudo de impacto ambiental e a apresentação do Rima” (Art. 11, § 2º).

Decisão: o Art. 4º estabelece que os processos de licenciamento deverão ser compatíveis com as etapas de planejamento e implantação dos projetos; o licenciamento cabe aos “órgãos ambientais competentes”, que também determinam a “execução do estudo de impacto ambiental e a apresentação do Rima” (Art. 11, § 2º).

Acompanhamento e monitoramento: a “elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos” é uma “atividade técnica” exigida para o estudo de impacto ambiental (Art. 6º, IV).

Acompanhamento e monitoramento: a “elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos” é uma “atividade técnica” exigida para o estudo de impacto ambiental (Art. 6º, IV).

De um modo geral, a Resolução Conama 1/86 aborda todos os componentes principais do processo de AIA e, indubitavelmente, permite a aplicação imediata da avaliação de impactos pelos órgãos ambientais estaduais, os principais encarregados de colocá-la em prática. É claro que inúmeras dificuldades surgiriam com a prática, mas a experiência então acumulada, os erros e acertos, permitiriam aperfeiçoá-la.

Desde então, o Conama baixou outras normas relativas ao licenciamento ambiental, mas coube aos órgãos ambientais estaduais, na qualidade de principais operadores do licenciamento, definir procedimentos, critérios e normas voltadas para as suas peculiaridades5. O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a normalizar o processo, inclusive com lei própria. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por meio de diversas Resoluções, procurou resolver os problemas colocados pela prática da AIA. Talvez o problema que mais tenha exigido esforços da SMA tenha sido a definição de quais empreendimentos devam ser sujeitos à apresentação de um estudo de impacto ambiental, ou seja, a etapa de triagem do processo de AIA (Gouvêa, 1998).

Por outro lado, em 1992, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) tomou a iniciativa de regulamentar os procedimentos para análise dos estudos de impacto ambiental no Estado de São Paulo, tendo para isso constituído uma comissão interna que estudou o assunto, ouviu especialistas, realizou debates e propôs ao plenário um procedimento que viria reformar e ao mesmo tempo consolidar os procedimentos até então adotados. Uma vez aprovadas pelo Consema e encaminhadas ao Secretário, as propostas da comissão tornaram-se a Resolução 42/94 da SMA. Os principais elementos do processo de AIA são tratados por essa resolução.

Triagem: foi introduzido um estudo inicial, denominado RAP – Relatório Ambiental Preliminar, cuja análise pode levar a três caminhos: indeferimento do pedido de licença, exigência de apresentação de EIA e Rima, ou dispensa de apresentação de EIA e Rima. Posteriormente, com a edição da Resolução SMA 54/04, foi criado o EAS – Estudo Ambiental Simplificado, em princípio aplicável a projetos considerados de impactos ambientais muito pequenos e não significativos, mas que pode servir de base para a exigência de um RAP, se o órgão ambiental considerar necessários estudos ambientais mais aprofundados.

Triagem: foi introduzido um estudo inicial, denominado RAP – Relatório Ambiental Preliminar, cuja análise pode levar a três caminhos: indeferimento do pedido de licença, exigência de apresentação de EIA e Rima, ou dispensa de apresentação de EIA e Rima. Posteriormente, com a edição da Resolução SMA 54/04, foi criado o EAS – Estudo Ambiental Simplificado, em princípio aplicável a projetos considerados de impactos ambientais muito pequenos e não significativos, mas que pode servir de base para a exigência de um RAP, se o órgão ambiental considerar necessários estudos ambientais mais aprofundados.

Determinação do escopo: a elaboração de um EIA é precedida da apresentação de um plano de trabalho “que deverá explicitar a metodologia e o conteúdo dos estudos necessários à avaliação de todos os impactos ambientais relevantes”; esse plano, depois de devidamente analisado pelo Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (Daia), dá origem a um termo de referência para a elaboração do EIA.

Determinação do escopo: a elaboração de um EIA é precedida da apresentação de um plano de trabalho “que deverá explicitar a metodologia e o conteúdo dos estudos necessários à avaliação de todos os impactos ambientais relevantes”; esse plano, depois de devidamente analisado pelo Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (Daia), dá origem a um termo de referência para a elaboração do EIA.

Elaboração do EIA e Rima: além das diretrizes gerais estabelecidas na Resolução Conama 1/86, o EIA deverá observar explicitamente o termo de referência; cada EIA deve ter o seu próprio termo de referência.

Elaboração do EIA e Rima: além das diretrizes gerais estabelecidas na Resolução Conama 1/86, o EIA deverá observar explicitamente o termo de referência; cada EIA deve ter o seu próprio termo de referência.

Análise técnica do EIA: deve considerar explicitamente as manifestações do público; como resultado dessa análise (chamada de revisão), o Daia deve emitir “relatório sobre a qualidade técnica do EIA e Rima, informando se demonstram a viabilidade ambiental do empreendimento e sugerindo condições para as diferentes etapas do licenciamento”.

Análise técnica do EIA: deve considerar explicitamente as manifestações do público; como resultado dessa análise (chamada de revisão), o Daia deve emitir “relatório sobre a qualidade técnica do EIA e Rima, informando se demonstram a viabilidade ambiental do empreendimento e sugerindo condições para as diferentes etapas do licenciamento”.

Consulta pública: foi bastante ampliada; os interessados podem se manifestar por escrito após a publicação do pedido de licenciamento (item 2), solicitar que seja realizada audiência pública antes da apresentação do plano de trabalho (item 4), ser ouvidos pelas câmaras técnicas do Consema (item 9), além de solicitar uma audiência pública para análise do EIA e debate do projeto, nos termos já instituídos anteriormente pela regulamentação federal. (A questão de solicitação de audiência pública para análise de EIA ficou suplantada com a edição da Deliberação Consema 34/01, que determina a realização de audiência pública sempre que o empreendimento for submetido a EIA/Rima – Art 1º, § 1º).

Consulta pública: foi bastante ampliada; os interessados podem se manifestar por escrito após a publicação do pedido de licenciamento (item 2), solicitar que seja realizada audiência pública antes da apresentação do plano de trabalho (item 4), ser ouvidos pelas câmaras técnicas do Consema (item 9), além de solicitar uma audiência pública para análise do EIA e debate do projeto, nos termos já instituídos anteriormente pela regulamentação federal. (A questão de solicitação de audiência pública para análise de EIA ficou suplantada com a edição da Deliberação Consema 34/01, que determina a realização de audiência pública sempre que o empreendimento for submetido a EIA/Rima – Art 1º, § 1º).

Decisão: a decisão sobre aprovação dos estudos cabe ao Consema (item 12), prática que já vigorava no Estado.

Decisão: a decisão sobre aprovação dos estudos cabe ao Consema (item 12), prática que já vigorava no Estado.

Acompanhamento e monitoramento: cabe ao Daia preparar um “relatório técnico atestando cumprimento das exigências” constantes da Licença Prévia e da Licença de Instalação (itens 13 e 15).

Acompanhamento e monitoramento: cabe ao Daia preparar um “relatório técnico atestando cumprimento das exigências” constantes da Licença Prévia e da Licença de Instalação (itens 13 e 15).

Como se vê, a Resolução 42/94 tratou de modo ordenado e orgânico os principais elementos do processo genérico de AIA. Outras resoluções, publicadas posteriormente, detalharam algumas dessas tarefas, como a realização de reuniões públicas de informação e as formalidades de publicação de convocações e anúncios. Todavia, um item controverso do processo de AIA em São Paulo é o uso do relatório ambiental preliminar como estudo ambiental suficiente para nortear o licenciamento ambiental de vários empreendimentos. Outros problemas são a falta de complementação da lista de projetos do Artigo 2º da Resolução Conama 1/86 e as deficiências da etapa de acompanhamento.

Para exemplificar os pontos comuns (e também para ilustrar algumas diferenças) do processo de AIA em diferentes jurisdições, são mostrados os procedimentos adotados em dois países, Estados Unidos e África do Sul, e uma jurisdição estadual, Austrália Ocidental. O primeiro por sua importância histórica, já que o processo americano serviu de modelo para muitos países, e o segundo por se tratar de um país em desenvolvimento, no qual a introdução da AIA coincidiu com a democratização. Já o processo australiano foi tido como exemplar em uma comparação internacional (Wood, 1994).

A Fig. 4.2 mostra os principais componentes do processo Nepa. A aplicação da lei americana é descentralizada, cabendo a cada agência (ministério, departamento, serviço) a elaboração de seu próprio conjunto de procedimentos para cada etapa do processo. Naturalmente, há de se respeitar a lei e o seu regulamento expedido pelo Conselho de Qualidade Ambiental.

Fig. 4.2 Processo de avaliação de impacto ambiental nos EUA

Fonte: adaptado de Ortolano (1997).

Um campo em que cada agência tem bastante liberdade é a triagem, sendo comum o emprego de listas positivas e de listas negativas. Segundo Weiner (1997), o procedimento de implementação da Nepa adotado por cada agência “deveria identificar ações que tipicamente requerem um EIA e aqueles que não requerem (exclusão categórica)” (p. 77), sendo o enquadramento das demais ações resolvido caso a caso. O enquadramento dos casos intermediários, que são em grande número, é resolvido pela preparação de uma avaliação inicial denominada environmental assessment, literalmente, avaliação ambiental. A avaliação ambiental deve conduzir a proposta por um de três caminhos: (1) a preparação de um estudo de impacto ambiental (Environmental Impact Statement – EIS), porque os impactos potenciais são significativos; (2) a dispensa de um EIS porque são conhecidas medidas mitigadoras adequadas e de eficiência comprovada; ou (3) a dispensa de um EIA porque se constata que os impactos ambientais não são significativos. Nos últimos dois casos, é obrigatória a elaboração de um Relatório de Ausência de Impacto Ambiental Significativo, ou Finding of No Significant Impact – Fonsi.

Na hipótese de que a proposta possa vir a ocasionar impactos significativos, é obrigatória a preparação de um estudo de impacto ambiental. Ele começa pela apresentação da proposta em um anúncio público (notice of intent) de que um EIA será preparado, anúncio que deve trazer uma breve descrição da proposta e de suas alternativas, assim como informar onde os interessados podem obter mais informações.

O passo seguinte é o scoping, procedimento obrigatório que frequentemente inclui a realização de reuniões públicas, mas que também pode ser baseado no recebimento de manifestações escritas após a divulgação da notice of intent. Por meio do scoping identificam-se (1) ações, (2) alternativas e (3) impactos a serem abordados no EIA, cuja análise pode, assim, “concentrar-se nas questões que são verdadeiramente significativas” (Eccleston, 2000, p. 71).

De posse das diretrizes e orientações resultantes do scoping, a agência governamental prepara o estudo de impacto ambiental. Note que, mesmo no caso de um projeto privado, cabe à agência responsável a preparação do EIA (ou a contratação do serviço), pois é essa agência que tem o poder decisório, e a lei requer que ela o faça para fundamentar sua decisão. Na prática, porém, quando há um projeto privado (por exemplo, um projeto de mineração em terras públicas), é o próprio interessado que prepara um rascunho do EIA e o submete à autoridade, que, naturalmente, pode ou não aceitá-lo. O rascunho (draft EIS) é um documento de trabalho para revisão, críticas e comentários. Trata-se de um documento completo, colocado à disposição dos interessados para a consulta pública. O prazo para comentários é de 45 dias, contados a partir da publicação no Diário Oficial (Federal Register).

Todas as críticas e comentários substantivos têm de ser respondidos. A agência prepara um estudo de impacto ambiental final, corrigido, que deve ser enviado para todos aqueles que apresentaram comentários, e o disponibiliza ao público. Abre-se novo período de 30 dias para comentários públicos, e somente ao término desse período a agência pode formalizar sua decisão, emitindo um Registro de Decisão (Record of Decision), “uma declaração pública que explica a decisão (…), o peso dos fatores ambientais face aos fatores de ordem técnica e econômica (…) e as ações para mitigar os efeitos ambientais adversos” (Ortolano, 1997, p. 320).

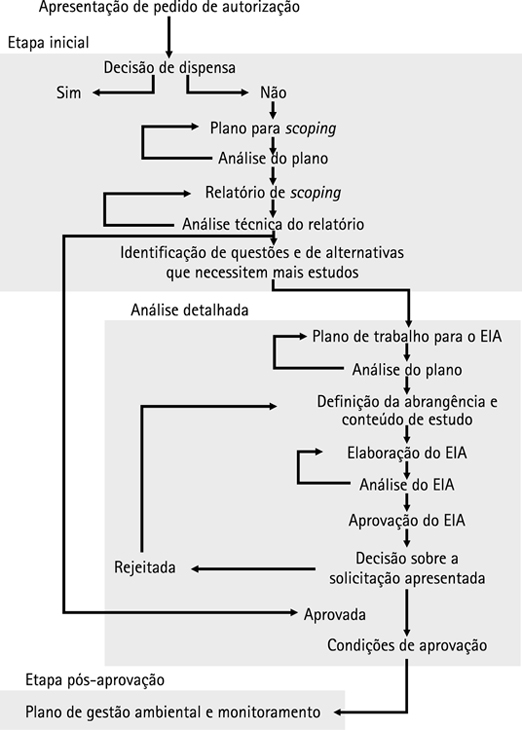

A Fig. 4.3 mostra o processo de AIA na África do Sul. A triagem ocorre em dois estágios, o primeiro sendo uma lista positiva prevista pela regulamentação. O segundo estágio consiste na preparação de uma avaliação inicial denominada scoping report. A preparação desse relatório é precedida da apresentação de um plano de estudos e sua aprovação pela autoridade competente. As conclusões do relatório de scoping podem ser suficientes para justificar a aprovação do projeto, caso em que são estabelecidas condições para sua implantação e funcionamento. Quando se trata de casos mais complexos, todavia, o relatório de scoping forma a base para o futuro estudo de impacto ambiental; nesse caso, um novo plano de estudos é apresentado, aproveitando os levantamentos e as análises já realizados. Após a aprovação desse plano pela autoridade competente, o interessado prepara e apresenta o EIA.

Fig. 4.3 Processo de avaliação de impacto ambiental na África do Sul

Fonte: adaptado de Rossouw et al. (2003).

A consulta pública ocorre em vários momentos: na definição do conteúdo do relatório de scoping e em sua análise, e também na preparação do plano de estudos para o EIA e em sua análise. Após aprovação do EIA, a autoridade decide sobre a aprovação do projeto, podendo impor condições e requerer a preparação de um plano de gestão ambiental.

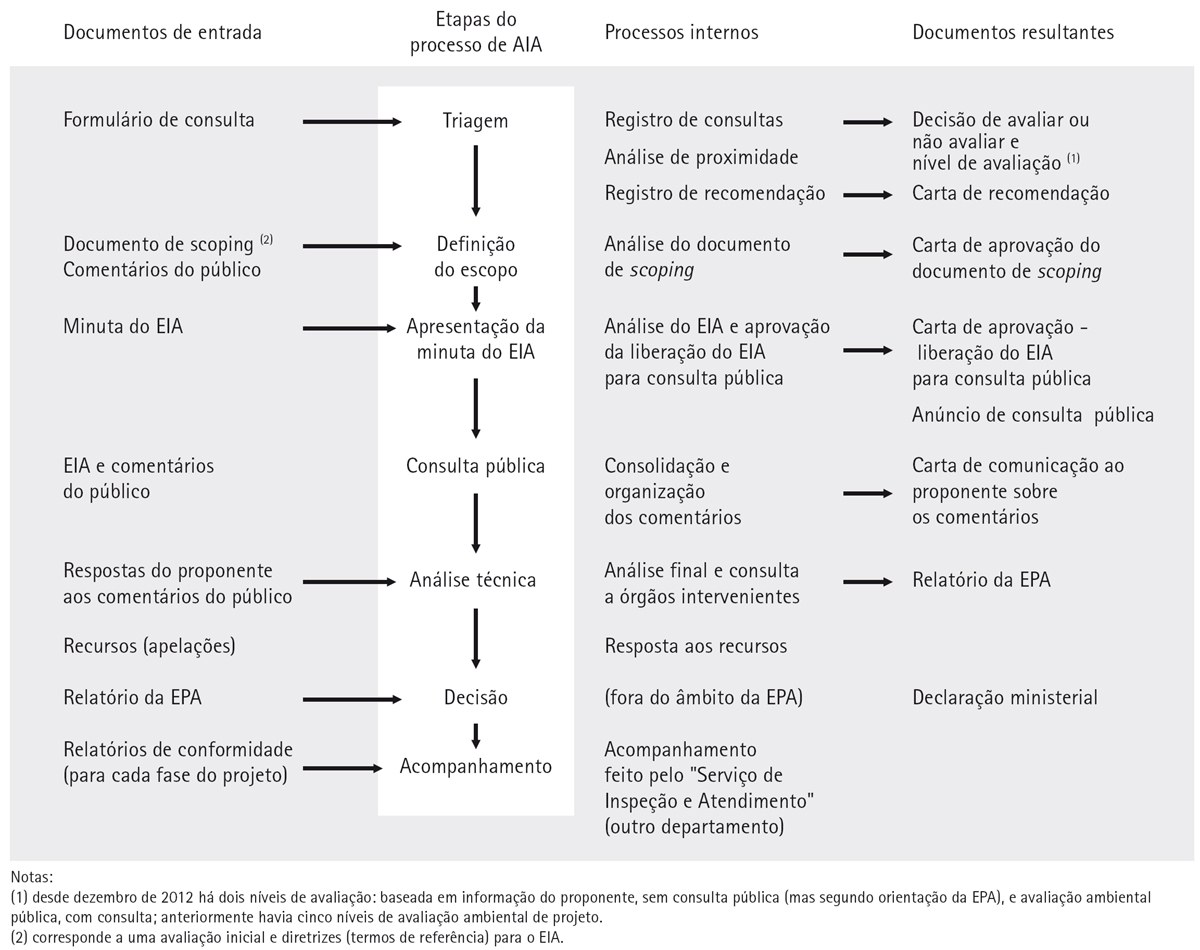

O processo do estado da Austrália Ocidental é resumido na Fig. 4.4, que, além de mostrar as principais etapas, como nos dois casos precedentes, também mostra os principais documentos de entrada e de saída, como no Quadro 4.2. A Autoridade de Proteção Ambiental (Environmental Protection Authority - EPA) conduz o processo de AIA e prepara um relatório conclusivo. A triagem não tem como base listas positivas ou negativas, mas uma análise caso a caso que considera, principalmente, o que são localmente denominados “fatores ambientais chave”, recursos ambientais considerados importantes (elementos relevantes do ambiente), como as localmente denominadas “comunidades ecológicas ameaçadas”. Assim, a primeira decisão da EPA é a de avaliar ou não uma proposta (o processo de AIA aplica-se a projetos governamentais ou privados e a planos de zoneamento municipal). Para isso, o documento de consulta, que descreve a proposta e sua localização, fica disponível ao público, via internet. Quando a EPA decide não ser necessária a avaliação dos impactos de uma proposta, após uma análise inicial, pode emitir “recomendações” de cunho ambiental para o proponente.

Fig. 4.4 Processo de avaliação de impacto ambiental na Austrália Ocidental.

Fonte: modificado de Sánchez e Morrison-Saunders (2011), de acordo com os Procedimentos Administrativos de AIA de dezembro de 2012.

O estudo relativo ao escopo da futura avaliação (denominado environmental scoping document) é normalmente preparado pelo proponente do projeto, sendo depois analisado pela EPA e também sujeito a consulta pública; entretanto, a EPA pode decidir ela mesma preparar o documento de escopo, que inclui os termos de referência para o estudo de impacto ambiental. O EIA (denominado Public Environmental Review) é apresentado sob forma de minuta e, após, verificação de conformidade pelos analistas da EPA e eventuais correções, é liberado para consulta pública. O proponente deve, então, responder a todas as questões levantadas durante a consulta e a EPA prepara seu parecer contendo recomendações, ou seja, as possíveis condicionantes ambientais. Uma minuta desse parecer é discutida com outros órgãos da administração pública (intervenientes) e com o proponente, até a publicação do parecer final, na forma de relatório (EPA report). A lei estabelece uma instância administrativa de apelação em caso de discordância acerca desse relatório. Tanto o público como o proponente do projeto podem apelar. O relatório final é submedido ao Ministro do Meio Ambiente para decisão final e emissão de licença. Os relatórios de acompanhamento devem seguir um formato predefinido e ser apresentados periodicamente, contendo uma autodeclaração de conformidade (ou não).

Esses três exemplos ilustram aquilo que foi afirmado ao início do capítulo acerca da convergência dos sistemas de avaliação de impacto ambiental. Suas semelhanças devem-se aos objetivos similares.

1Essa agência governamental tem a atribuição de projetar e construir obras civis, sem relação direta com a defesa ou outras funções castrenses, como barragens, obras de proteção contra enchentes, abertura e conservação de vias navegáveis.

2Na literatura de língua inglesa, essa etapa é conhecida como screening, termo que também pode ser traduzido por classificação, ou ainda enquadramento.

3Na literatura de língua inglesa, essa etapa é conhecida como scoping. Na legislação portuguesa, é denominada “definição do âmbito do estudo de impacto ambiental”, da mesma forma que na legislação de Moçambique. No Quebec, é conhecida como definição do alcance (portée) do estudo de impacto ambiental. Adota-se aqui a palavra escopo, com o significado de alvo, mira, intuito, intenção.

4Na literatura de língua inglesa, o termo correspondente é follow-up.

5Ibama (1995) faz uma revisão geral do estado de aplicação dos principais passos do processo de AIA no Brasil, com sugestões de melhoria.