Todo sistema de AIA deve definir o universo de ações humanas (projetos, planos, programas) sujeitos ao processo, ou seja, seu campo de aplicação. É intuitivo ou de bom senso que não se vai exigir um estudo prévio de impacto ambiental de todo projeto ou de qualquer intervenção no meio natural, mas onde se situa o patamar a partir do qual deveria ser aplicado o processo? O conceito-chave aqui é o de impacto significativo.

Todas as jurisdições e organizações1 nas quais a avaliação de impacto ambiental foi adotada estabelecem, de uma forma ou de outra, que esse instrumento de política ambiental deverá ser empregado para fundamentar decisões quanto à viabilidade ambiental de obras, atividades e outras iniciativas que possam afetar negativamente o meio ambiente. Mais precisamente, leis, regulamentos e políticas adotados por essas jurisdições e organizações estabelecem, como parte do processo de AIA, a necessidade de preparação de um estudo de impacto ambiental (EIA) antes da tomada de decisões sobre iniciativas que tenham o potencial de causar alterações ambientais significativas.

Segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, “incumbe ao Poder Público: (…) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade” (Art. 225, IV). Nos Estados Unidos, a NEPA estabelece a necessidade de preparação de um environmental impact statement para ações que “possam afetar significativamente a qualidade do ambiente humano” (Seção 102 (C)). Esse princípio foi seguido nas leis de muitos países e nas convenções internacionais que mencionam a AIA (conforme o Cap. 2), como a Convenção da Diversidade Biológica, que insta os países signatários a estabelecer procedimentos AIA para projetos que possam ter “sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica” (Artigo 14, I).

Dessa forma, as primeiras etapas do processo de avaliação de impacto ambiental implicam uma decisão acerca de quais tipos de projetos ou ações devem ser submetidos ao processo. Em princípio, todas as ações que possam causar impactos ambientais significativos devem ser objeto de um estudo de impacto ambiental. Algumas ações podem passar por um processo mais simples de avaliação de impacto, enquanto outras dificilmente provocarão algum impacto ambiental digno de nota.

O Banco Mundial, por exemplo, classifica os projetos que lhe são submetidos em três categorias, de acordo com seu potencial de impacto2:

Categoria A: projetos que requerem uma avaliação ambiental completa, pois podem causar impactos adversos significativos, geralmente irreversíveis, que ultrapassam a área do empreendimento; afetam hábitats naturais, povos indígenas, recursos culturais tangíveis; ou envolvem deslocamento involuntário. A avaliação ambiental para projetos de categoria A deve examinar os impactos potenciais positivos e negativos, compará-los com aqueles das alternativas viáveis (incluindo a alternativa de não realizar o projeto) e recomendar medidas para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar os impactos adversos e melhorar o desempenho ambiental.

Categoria A: projetos que requerem uma avaliação ambiental completa, pois podem causar impactos adversos significativos, geralmente irreversíveis, que ultrapassam a área do empreendimento; afetam hábitats naturais, povos indígenas, recursos culturais tangíveis; ou envolvem deslocamento involuntário. A avaliação ambiental para projetos de categoria A deve examinar os impactos potenciais positivos e negativos, compará-los com aqueles das alternativas viáveis (incluindo a alternativa de não realizar o projeto) e recomendar medidas para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar os impactos adversos e melhorar o desempenho ambiental.

Categoria B: projetos que podem causar impactos adversos sobre populações humanas ou áreas ambientalmente importantes, geralmente reversíveis e restritos à área do próprio empreendimento e para os quais medidas mitigadoras podem ser estabelecidas de maneira mais rápida que para os projetos de categoria A. O escopo da avaliação ambiental de projetos de categoria B é menos abrangente que o de projetos de categoria A.

Categoria B: projetos que podem causar impactos adversos sobre populações humanas ou áreas ambientalmente importantes, geralmente reversíveis e restritos à área do próprio empreendimento e para os quais medidas mitigadoras podem ser estabelecidas de maneira mais rápida que para os projetos de categoria A. O escopo da avaliação ambiental de projetos de categoria B é menos abrangente que o de projetos de categoria A.

Categoria C: projetos que normalmente causam impactos ambientais mínimos ou não causam impactos adversos. Nenhuma ação de avaliação ambiental é necessária além da triagem.

Categoria C: projetos que normalmente causam impactos ambientais mínimos ou não causam impactos adversos. Nenhuma ação de avaliação ambiental é necessária além da triagem.

(Política Operacional OP 4.01, Avaliação Ambiental, §8, original de janeiro de 1999, última atualização de abril de 2013.)

As instituições financeiras que subscrevem os Princípios do Equador (seção 2.6) adotam a mesma classificação ABC do Banco Mundial, assim como o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Um dos problemas mais críticos que devem resolver as regulamentações sobre avaliação de impacto ambiental é, portanto, aquele da definição operacional a dar ao termo “significativo”. A resposta a essa questão depende de diversos fatores, dentre os quais a própria definição que se dá ao termo (e ao instrumento) “avaliação de impacto ambiental”, as funções e os objetivos que se atribuem ao estudo de impacto ambiental e a abertura para que sejam realizados estudos ambientais de diferentes graus de profundidade, segundo o potencial de impacto da proposta em análise.

Em primeira análise, significativo é tudo aquilo que tem um significado; é sinônimo de expressivo. Mas é com o sentido de considerável, suficientemente grande, ou ainda como importante que deve ser entendida a locução impacto ambiental significativo. A definição, porém, não resolve o problema, porque impacto significativo é um termo carregado de subjetividade. E dificilmente poderia ser de outra forma, uma vez que a importância atribuída pelas pessoas às alterações ambientais chamadas impactos depende de seu entendimento, de seus valores, de sua percepção.

O reconhecimento de que existem dificuldades contextualiza o problema, mas não o resolve. Se não forem arbitrados limites para o campo de aplicação da AIA3, ela será totalmente ineficaz. Aplicada para tudo, banaliza-se. O exercício seguinte ajudará a melhor formular o problema.

Claramente, uma padaria ou uma usina eletronuclear não têm o mesmo potencial de causar impactos ambientais e haveria pouca ou nenhuma dúvida em incluir um projeto de geração de eletricidade a partir de materiais físseis dentro do campo de aplicação da AIA. Mas o caso da padaria pode dar margem a dúvidas. O problema pode ser dividido em dois: (1) Pode uma padaria causar impacto ambiental? (2) Pode uma padaria causar impacto ambiental significativo?

Uma padaria artesanal consome uma certa quantidade de recursos naturais, emite uma certa carga de poluentes e ainda causa outros impactos ambientais. Farinha, água e lenha são os principais insumos, além de energia elétrica e alguns outros ingredientes. Por sua vez, ao observar a cadeia produtiva dos principais insumos, nota-se que a produção de lenha, a produção de trigo e a sua transformação em farinha, assim como o fornecimento de água, são atividades que causam impactos ambientais, assim como o transporte desses insumos até a padaria. Para simplificar o problema, os impactos associados à produção e ao transporte de matérias-primas e de insumos não são levados em conta, porque deve haver outros controles ambientais para essas atividades. Assim, o limite do problema é o processo de fabricação de pão e sua comercialização. Na fabricação, são emitidos gases de combustão pela chaminé da padaria, que também emite material particulado. Efluentes líquidos escoam pelos ralos enquanto calor e ruído são os outros poluentes emitidos pelo processo produtivo. Embalagens e resíduos sólidos orgânicos são descartados. Normas de higiene requerem o uso diário de produtos de limpeza e o uso periódico de produtos químicos biocidas. Se o pão for bom, os clientes vêm em grande quantidade, a pé, de bicicleta ou de automóvel, e contribuem para perturbar o trânsito ou ocupar vagas de estacionamentos, emitindo mais ruídos e poluentes atmosféricos.

São muitas as inter-relações entre a fabricação de pão e o meio ambiente. Tudo isso justificará a realização de um estudo de impacto ambiental antes da abertura de toda nova padaria?

Certamente não, pois há outras maneiras de regular a atividade de produção de pão, de modo a reduzir seus impactos ambientais. Pode-se exigir que a lenha venha de plantações sustentáveis e certificadas (lenha com “selo verde”), que todo consumidor de lenha, como uma padaria, pague uma taxa para financiar a reposição florestal (exigência legal no Brasil), que o trigo seja produzido sem agrotóxicos e em propriedades rurais que mantenham vegetação ciliar e reserva legal (nome dado pela legislação florestal brasileira a remanescentes de vegetação de manutenção obrigatória em propriedades rurais), que o moinho de farinha não descarregue seus efluentes líquidos diretamente em um rio (é um empreendimento sujeito ao licenciamento ambiental), que os caminhões que entregam a farinha e a lenha sejam regulados para emitir o mínimo de fumaça preta e outros poluentes atmosféricos (há normas de emissão para veículos automotores e procedimentos de inspeção), que o terminal portuário que receba o trigo importado tenha licença ambiental etc. Pode-se também determinar, por meio de zoneamento municipal, que padarias não sejam instaladas em determinadas vias ou quadras, ou que ofereçam certo número de vagas de estacionamento aos seus clientes, para citar apenas algumas medidas de gestão ambiental aplicáveis a esse tipo de estabelecimento comercial. Assim, regras gerais são suficientes para definir os controles ambientais necessários para esse tipo de empreendimento.

Já uma usina nuclear é incomparavelmente mais complexa, entre outras razões porque representa um risco à saúde e à segurança das pessoas e dos ecossistemas. Também uma grande barragem causa impactos ambientais radicalmente diferentes daqueles decorrentes de uma padaria, a exemplo de Itaipu, que submergiu um sítio de incomparável beleza cênica, as Sete Quedas (Fig. 5.1). Os cidadãos que nasceram no final do século XX e as gerações seguintes foram privados da possibilidade de apreciar uma paisagem de beleza incomum devido a uma decisão, praticamente irreversível, de construir uma barragem de uma determinada altura em um determinado local. Trata-se, indubitavelmente, de impacto ambiental significativo, irreversível, permanente, e que afeta potencialmente toda a população do planeta, presente e futura. Ora, uma decisão de tamanhas implicações justificaria uma detalhada análise de suas consequências e ampla discussão pública. É justamente esse o objetivo da avaliação de impacto ambiental, e é nesses casos que se torna necessário empregar o chamado processo completo de avaliação de impacto ambiental, incluindo a preparação de um estudo de impacto ambiental, sua publicidade, a realização de audiências públicas e a análise técnica criteriosa dos estudos apresentados.

O potencial que tem determinada obra ou ação humana de causar alterações ambientais depende de duas ordens de fatores:

as solicitações impostas ao meio pela ação ou projeto, ou seja, a sobrecarga imposta ao ecossistema, representada pela emissão de poluentes, supressão ou adição de elementos ao meio (seção 1.5);

as solicitações impostas ao meio pela ação ou projeto, ou seja, a sobrecarga imposta ao ecossistema, representada pela emissão de poluentes, supressão ou adição de elementos ao meio (seção 1.5);

a vulnerabilidade do meio, ou seja, o inverso da resiliência, que por sua vez dependerá do estado de conservação do ambiente e das solicitações impostas anteriormente e cujos efeitos se acumularam; ou a importância do ambiente ou do ecossistema — muitas vezes é difícil tornar operacionais os conceitos de vulnerabilidade ou de resiliência, sendo mais fácil designar tipos de ambiente que se deseje proteger (devido à sua importância ecológica, valor cultural ou outro atributo), ou ainda áreas geograficamente delimitadas.

a vulnerabilidade do meio, ou seja, o inverso da resiliência, que por sua vez dependerá do estado de conservação do ambiente e das solicitações impostas anteriormente e cujos efeitos se acumularam; ou a importância do ambiente ou do ecossistema — muitas vezes é difícil tornar operacionais os conceitos de vulnerabilidade ou de resiliência, sendo mais fácil designar tipos de ambiente que se deseje proteger (devido à sua importância ecológica, valor cultural ou outro atributo), ou ainda áreas geograficamente delimitadas.

Fig. 5.1 Vista das Sete Quedas do rio Paraná, submersas pela represa de Itaipu, em 1984, por decisão do governo militar e antes da regulamentação, da avaliação de impacto ambiental no Brasil. O local havia sido declarado Parque Nacional em 1961, mas o decreto de criação foi revogado para permitir a construção da usina. Na ocasião, entidades ambientalistas fizeram uma manifestação em protesto pela perda de um sítio de grande beleza cênica e valor simbólico

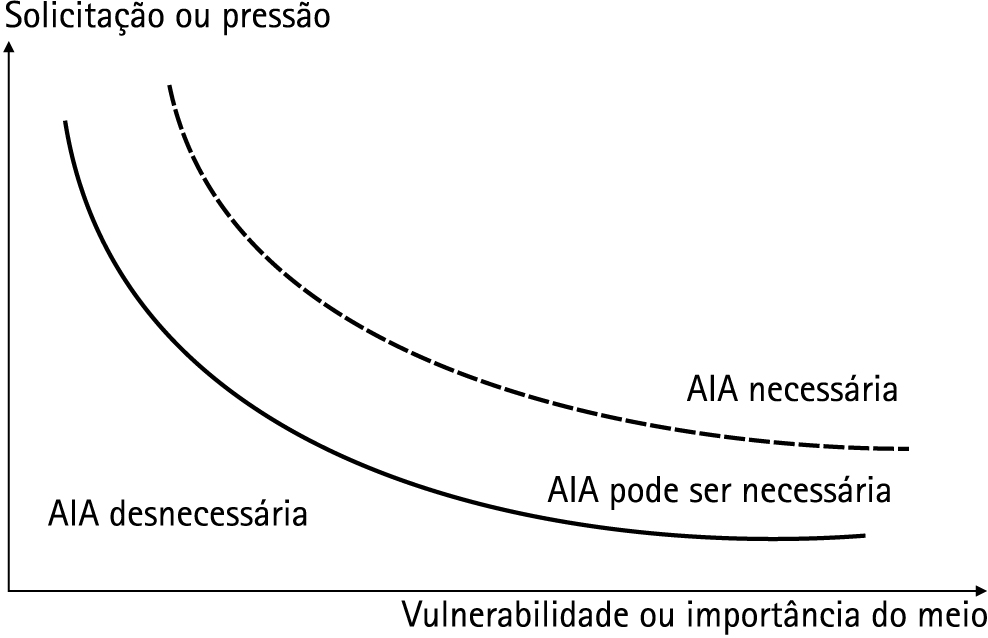

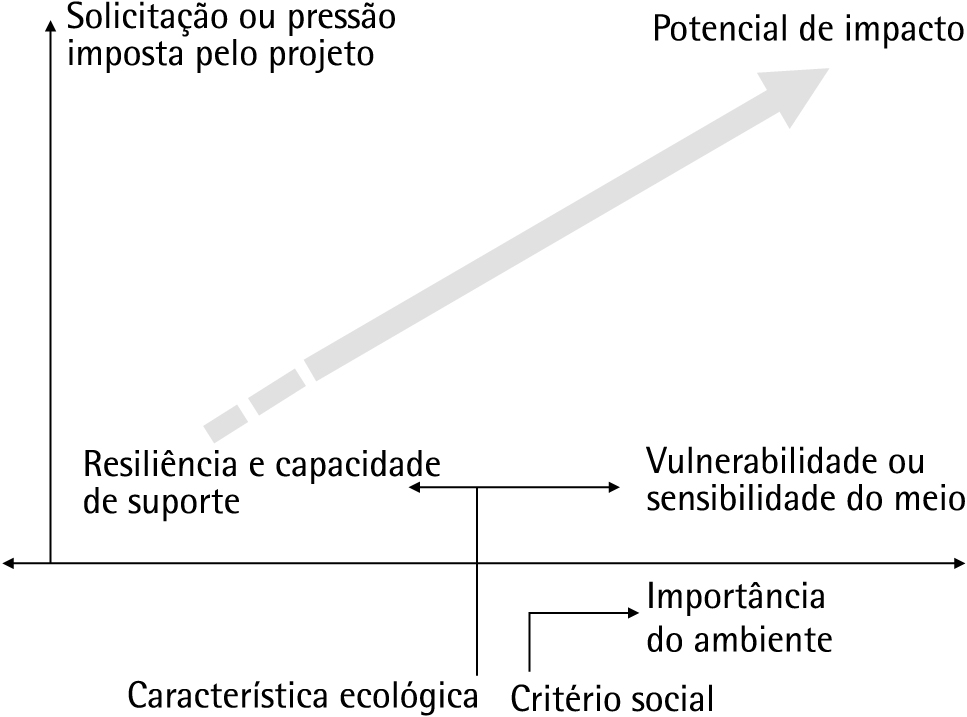

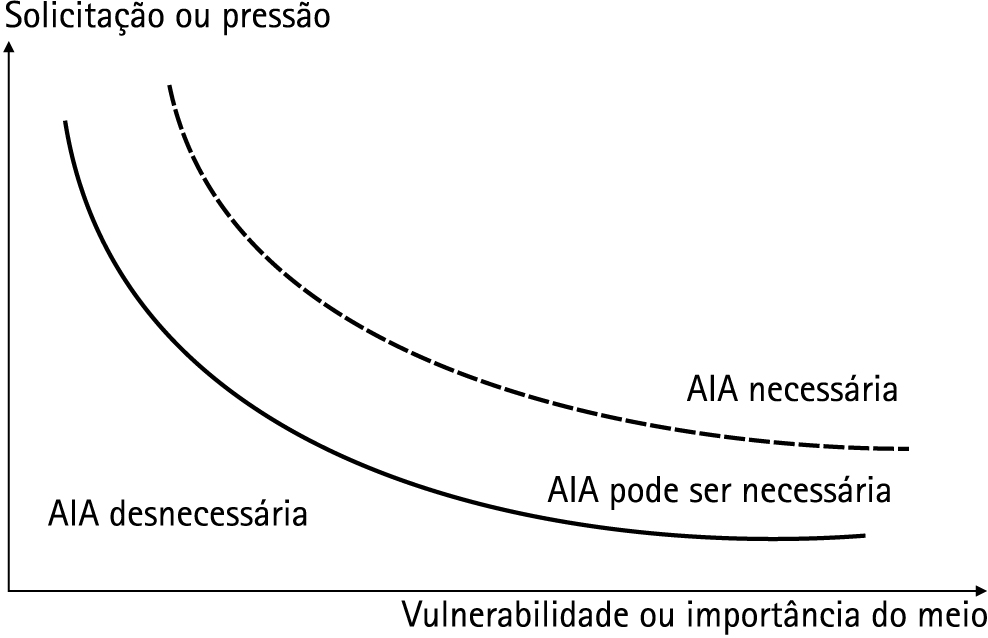

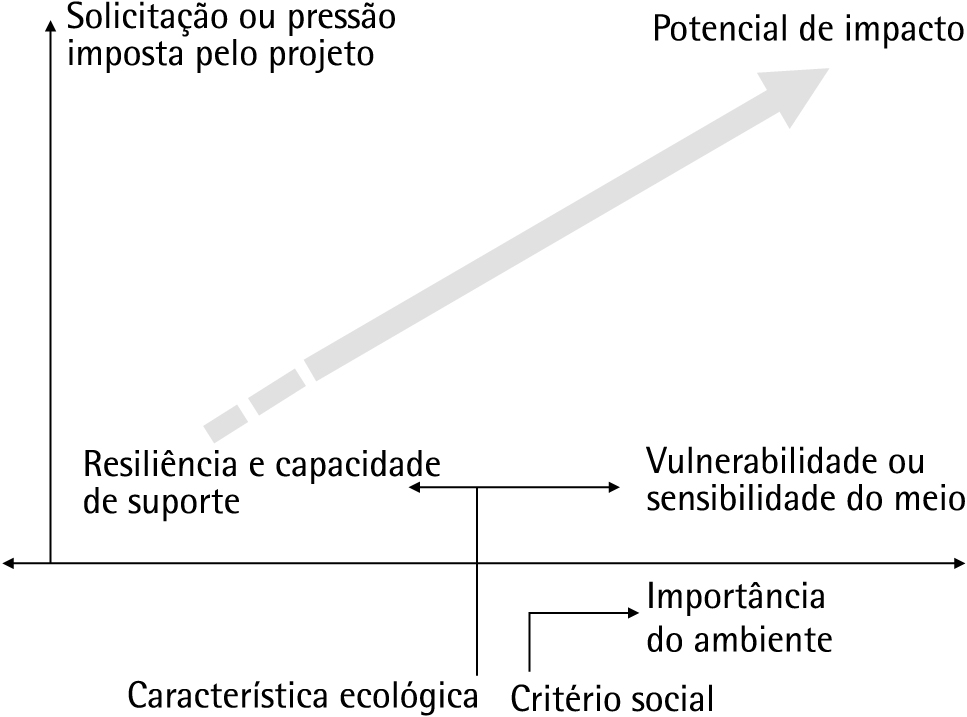

A Fig. 5.2 ilustra, de maneira esquemática, a conjugação desses fatores. A confrontação da solicitação (ou pressão) imposta pelo projeto com a vulnerabilidade do ambiente definirá a resposta do meio. Projetos que impliquem uma grande solicitação sobre um ambiente de alta vulnerabilidade (ou baixa capacidade de suporte) ou grande importância representarão um alto potencial de impactos significativos, como também ilustra a Fig. 5.3. Portanto, esses projetos deveriam ser objeto de um planejamento cuidadoso, com a contribuição da avaliação de impacto ambiental. Por outro lado, projetos de baixa solicitação executados em um meio resiliente não necessitariam, a princípio, de cuidados especiais, devendo-se apenas tomar-se precauções no sentido de minimizar os impactos ambientais, por meio de técnicas já conhecidas.

Fig. 5.2 Diagrama esquemático para determinar a necessidade de avaliação de impacto ambiental

Fig. 5.3 Potencial de impacto ambiental

Por exemplo, um projeto que tenha alta demanda de água poderá representar um impacto significativo em uma região de baixa disponibilidade hídrica, ao passo que o mesmo projeto em uma região de água abundante possivelmente não teria impacto significativo sobre a disponibilidade de recursos hídricos. Por outro lado, a localização do projeto - ou seja, as características ambientais da área - pode ser determinante para a decisão de triagem.

Considere-se um projeto de aterro sanitário para disposição de resíduos sólidos urbanos. Se o local cogitado localizar-se em uma zona de recarga de aquíferos (zona onde a água superficial se infiltra e alimenta o aquífero subterrâneo), os riscos de contaminação do aquífero (potencial de impacto sobre a qualidade das águas subterrâneas) são altos. Trata-se de um meio vulnerável para esse tipo de atividade. Já se o mesmo projeto for implantado em um local com substrato argiloso bem consolidado e de baixa permeabilidade (ou seja, um meio de baixa vulnerabilidade), seu potencial de impacto será mais baixo.

Da mesma forma, projetos propostos em ambientes importantes devido à presença, ou possível presença, de componentes valorizados do ambiente deveriam ser cuidadosamente avaliados, ao passo que os mesmos tipos de projetos, em outro contexto ambiental ou cultural, poderiam ser dispensados de um estudo de impacto ambiental. Considere-se o caso de se abrir uma rodovia em uma zona rural dominada por monocultura de cana-de-açúcar; certamente esse projeto causaria impactos menos significativos que uma rodovia de características técnicas similares, mas que cortasse uma zona contendo amplos remanescentes de vegetação nativa.

Assim, o potencial de impacto ambiental resulta de uma combinação entre a solicitação (característica inerente ao projeto e seus processos tecnológicos) e a vulnerabilidade ou importância do meio. Tal combinação se dá em uma relação direta, como mostra a Fig. 5.3, ou seja, quanto maior a solicitação e maior a vulnerabilidade ou importância, maior o potencial de impactos. Inversamente, quanto menor a solicitação e maior a resiliência do ambiente, menor o potencial de impactos. Não é o potencial de impacto que é inerente ao projeto e sim a solicitação ou pressão que ele pode exercer sobre os recursos ambientais.

Em termos práticos, a solicitação potencial que um empreendimento pode impor ao meio (e, por consequência, sua capacidade de causar impactos) depende não somente de suas características técnicas intrínsecas, mas também largamente da capacidade gerencial da organização responsável pelo projeto. É indiscutível que dois projetos idênticos, se realizados por duas empresas com culturas organizacionais diferentes, podem resultar em impactos ambientais muito diferentes.

Com o propósito de definir para quais atividades se aplicará a avaliação de impacto ambiental, a relação teórica solicitação/vulnerabilidade, que define o potencial de impactos ambientais, deve ser transformada em um conjunto de critérios práticos que permitam enquadrar cada nova proposta em um dos três campos da Fig. 5.2. A Fig. 5.4 situa o campo de aplicação da AIA dentro do universo das ações antrópicas. Há três conjuntos, cujos limites são representados por linhas tracejadas para indicar a inexistência de fronteiras nítidas. O sempre crescente conjunto das atividades humanas, constantemente ampliado pela inventividade humana, comporta um subconjunto de atividades que podem afetar o meio ambiente ou causar alguma forma de impacto negativo ou degradação ambiental e que, por essa razão, podem ser objeto de regulação governamental, como o licenciamento, regras de zoneamento, pagamento de taxas ou qualquer outro instrumento de política ambiental pública. Dentro desse subconjunto há outro, o de atividades que são capazes de causar impactos significativos, e que devem ser sujeitas à avaliação prévia de seus impactos antes de serem autorizadas.

Fig. 5.4 Campo de aplicação da AIA

É importante notar que dispensar um projeto da apresentação de um estudo de impacto ambiental não significa que o mesmo estará desprovido de toda e qualquer forma de controle ambiental governamental, como exemplificado pelo caso da padaria. Outro exemplo é dado pelos postos de abastecimento de combustíveis. Pode-se discutir se os impactos desse tipo de empreendimento são ou não significativos, mas o fato de não se exigir um EIA para todo novo posto é compensado pela existência de outros mecanismos de controle, que são o licenciamento ambiental4, normas técnicas para projeto, construção e instalação de tanques subterrâneos, rotinas de inspeção, poços de monitoramento e, em alguns países, a exigência de acreditação para o pessoal operacional envolvido na instalação e manutenção. Ademais, regras de zoneamento do uso do solo podem estabelecer critérios de localização desses empreendimentos.

Entre a padaria ou o posto de combustíveis e a usina hidrelétrica de Itaipu há evidentemente um vasto campo intermediário ao qual se pode aplicar, ou não, o procedimento completo de avaliação de impacto ambiental. O problema de selecionar os projetos a serem submetidos ao processo tem sido resolvido mediante a aplicação de dois critérios largamente utilizados pelas regulamentações de AIA em diferentes jurisdições: o tipo de empreendimento e o local pretendido para sua implantação. No entanto, nem sempre esses dois critérios são suficientes, sendo necessário lançar mão de alguma forma de análise das singularidades de cada caso.

CLASSIFICAÇÃO POR TIPO DE EMPREENDIMENTOS

Este critério é operacionalizado por meio do estabelecimento de listas de empreendimentos sujeitos à preparação prévia de um estudo de impacto ambiental (chamadas de listas positivas) ou dispensados de tal procedimento (chamadas de listas negativas); tais listas podem ser acompanhadas de critérios de porte para os empreendimentos listados. Listas positivas são ferramentas comuns para delimitar o campo de aplicação da AIA. Fazem parte da regulamentação da União Europeia e de vários países, mas não constam da NEPA nem de seu regulamento, que deixam essa tarefa para cada agência federal. Faziam parte da lei federal canadense, mas foram excluídas na reforma de 2012.

Uma lista positiva é a principal ferramenta empregada pela regulamentação brasileira para definir os tipos de empreendimentos sujeitos à apresentação e aprovação prévia de um estudo de impacto ambiental: o artigo 2º da Resolução Conama 1/86 arrola dezessete tipos de empreendimentos, alguns dos quais acompanhados de um critério de porte.

As listas positivas são de fácil aplicação e aparentam objetividade. Outra vantagem é que podem ser facilmente adaptadas às condições locais. Por exemplo, numa determinada jurisdição pode ser importante submeter ao processo de avaliação de impacto ambiental qualquer tipo de rodovia e, em outras, somente rodovias de uma determinada classe, como autoestradas. Os Quadros 5.1 a 5.3 trazem exemplos de listas positivas, oriundas, respectivamente, das legislações brasileira, mexicana e chilena.

A classificação por tipo de empreendimento também comporta listas negativas, adotadas nos Estados Unidos e pela antiga legislação canadense.

As listas, tanto positivas como negativas, embora sejam de fácil aplicação, refletem uma classificação prévia genérica do potencial de impacto ambiental de um empreendimento e não levam em conta as condições locais – assim, um projeto turístico em uma área litorânea com manguezais, restingas e ecossistemas diversificados poderá causar impactos significativos mesmo que ocupe uma área muito menor que 100 ha (o critério de porte constante da lista positiva brasileira), enquanto um grande empreendimento turístico em uma área rural ocupada por pastagens talvez não venha a causar impactos significativos.

Quadro 5.1 Exemplos selecionados da lista de empreendimentos sujeitos à apresentação de um estudo de impacto ambiental no Brasil

Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; ferrovias

|

Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; aeroportos

|

Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários

|

Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 KV

|

Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques

|

Extração de minério e combustíveis fósseis

|

Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos

|

Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW

|

Complexos e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool etc.)

|

Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 ha; projetos agropecuários em áreas acima de 1.000 ha

|

Distritos industriais e zonas estritamente industriais; projetos urbanísticos acima de 100 ha

|

Fonte: Resolução Conama 1/86 de 23 de janeiro de 1986, Art. 2º.

Quadro 5.2 Exemplos selecionados da lista de empreendimentos sujeitos à apresentação de um estudo de impacto ambiental no México

Obras hidráulicas, vias gerais de comunicação, oleodutos, gasodutos e polidutos

|

Indústria do petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papeleira, açucareira, do cimento e elétrica

|

Exploração, explotação e beneficiamento de minerais

|

Projetos imobiliários que afetem os ecossistemas costeiros

|

Obras e atividades em zonas úmidas, manguezais, lagunas, rios, lagos e estuários conectados com o mar, assim como em suas costas ou zonas federais

|

Outras obras que correspondam a assuntos de competência federal, que possam causar desequilíbrios ecológicos graves e irreparáveis, danos à saúde pública ou aos ecossistemas, ou ultrapassar os limites e condições estabelecidas nas disposições jurídicas relativas à preservação do equilíbrio ecológico e à proteção do ambiente

|

Fonte: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 28 de enero de 1988, art. 28.

Quadro 5.3 Exemplos selecionados da lista de empreendimentos sujeitos à apresentação de um estudo de impacto ambiental no Chile

Linhas de transmissão elétrica de alta voltagem e suas subestações

|

Centrais geradoras de energia de capacidade superior a 3 MW

|

Portos, vias de navegação, estaleiros e terminais marítimos

|

Projetos de mineração, petróleo e gás

|

Instalações fabris, tais como metalúrgicas, químicas, têxteis, produtos de materiais para construção, de equipamentos e produtos metálicos e curtumes de dimensões industriais

|

Projetos de explotação intensiva, cultivo e processamento de recursos hidrobiológicos

|

Agroindústrias, matadouros, estabelecimentos de criação ou engorda de animais e leiterias de dimensões industriais

|

Planos regionais de desenvolvimento urbano, planos intermunicipais, planos diretores municipais e projetos de desenvolvimento urbano ou turístico em zonas não compreendidas nesses planos

|

Obras, programa ou atividades em parques nacionais ou outras áreas protegidas

|

Projetos de saneamento ambiental

|

Fonte: Ley Base 19.300 del 9 de marzo de 1994, Art. 10.

Essa é uma das razões pelas quais as legislações costumam deixar certa margem de manobra à autoridade governamental encarregada de aplicar a avaliação de impacto ambiental para enquadrar os projetos. É também uma das razões que leva à adoção frequente de um outro critério prático de triagem, o das áreas de interesse ambiental. Por exemplo, empreendimentos de pequeno porte dentro de uma área de proteção ambiental5 são muitas vezes sujeitos à preparação prévia de um estudo de impacto ambiental. A citada resolução Conama contempla essa possibilidade, ao exprimir, no caso dos empreendimentos urbanísticos, a possibilidade de ser exigido EIA para projetos que ocuparão área inferior a 100 ha, porém situados em áreas “de importância do ponto de vista ambiental”.

CLASSIFICAÇÃO LEVANDO EM CONTA O LOCAL DO PROJETO

A presença de ecossistemas sensíveis ou de áreas de reconhecida importância natural ou cultural é um critério muito usado para exigência de um EIA, mesmo para tipos de empreendimentos que não constem de listas positivas. A legislação mexicana, conforme o Quadro 5.2, fornece dois exemplos: “Projetos imobiliários que afetem os ecossistemas costeiros” e “Obras e atividades em zonas úmidas, manguezais, lagunas, rios, lagos e estuários conectados com o mar, assim como em suas costas ou zonas federais”. A lista requer EIA para empreendimentos de tipo imobiliário somente se puderem afetar a zona costeira, enquanto projetos industriais ou de infraestrutura que possam afetar os ambientes costeiros já estão inclusos pelas próprias características desses projetos. Por outro lado, a lista abarca qualquer tipo de empreendimento situado nas zonas úmidas especificadas. Por sua vez, a lista chilena (Quadro 5.3) contempla quaisquer atividades em unidades de conservação.

Na legislação brasileira, as características de determinados ambientes também são levadas em conta como um critério de triagem. A Constituição considera como patrimônio nacional a Mata Atlântica, e a lei que protege os remanescentes desse bioma (lei federal 11.428, de 22 de dezembro de 2006) determina que a supressão de remanescentes desse tipo de vegetação, quando em estágio avançado de regeneração, somente poderá ser autorizada para obras consideradas de utilidade pública e para empreendimentos de mineração, desde que seja previamente preparado um estudo de impacto ambiental que demonstre a inexistência de alternativa de localização que evite o desmatamento.

O Decreto Federal n° 6.640, de 7 de novembro de 2008 (que dá nova redação ao Decreto n° 99.556, de 1º de outubro de 1990), estabelece a necessidade de licenciamento ambiental para atividades que possam degradar cavernas e seu entorno, podendo ser exigida a preparação de estudo de impacto ambiental

Trata-se, assim, de situações particulares que suscitam a exigência de apresentação de um EIA mesmo em caso de empreendimentos que não constem de uma lista positiva geral. Em cada região, determinado tipo de ambiente pode ser valorizado por razões de ordem histórica ou social, mescladas à sua importância ecológica, como é o caso da Mata Atlântica, no Brasil, das ancient woodlands, na Grã-Bretanha, das old-growth forests, no Canadá, e das wetlands (áreas úmidas), nos Estados Unidos e em outros países, dos solos de aptidão agrícola no Quebec e das reservas agrícolas nacionais em Portugal.

Uma tipologia de ambientes, para fins de determinação do escopo de EIAs, é apresentada no Quadro 5.4, extraída de um manual do Governo Federal preparado com o intuito de orientar os analistas ambientais na formulação de termos de referência, chamando a atenção para a necessidade de maior cuidado (estudos mais detalhados sobre aspectos específicos) caso um empreendimento possa afetar algum tipo de ambiente valorizado por sua importância ecológica ou cultural (chamadas tipologias especiais de ambientes). Transposta de sua aplicação original, essa tipologia permite apreciar a existência de uma variedade de situações que também podem servir para determinar a necessidade de elaboração de um EIA ou de algum outro tipo de estudo ambiental, como se verá na seção seguinte.

Esses ambientes especiais podem ser valorizados por sua beleza cênica, por sua biodiversidade, por sua vulnerabilidade ambiental ou por sua importância cultural, atributos que não raro se apresentam em conjunto (Figs. 5.5, 5.6 e 5.7). Muitas vezes, esses locais são áreas protegidas – no Brasil, são chamadas de unidades de conservação – como parques nacionais ou áreas de proteção ambiental, onde a legislação pode impedir a realização de determinados empreendimentos. Outras vezes, o reconhecimento da importância desses locais pode se dar sob outra forma de proteção legal, como leis de zoneamento ou de ordenamento territorial.

Quadro 5.4 Tipologia de ambientes

Três tipos básicos de ambientes podem ocorrer simultaneamente na área de um empreendimento, além de ambientes de características especiais.

|

TIPO 1: AMBIENTES DE USO ANTRÓPICO INTENSIVO

|

São ambientes onde os impactos ambientais mais importantes são referentes ao meio antrópico. Podem ser subdivididos em:

|

Áreas urbanizadas ou concentrações habitacionais rurais;

|

Áreas rurais de uso intensivo (pastagens, culturas, reflorestamentos comerciais etc.).

|

TIPO 2: AMBIENTES DE USO ANTRÓPICO EXTENSIVO

|

São ambientes que já foram antropicamente alterados, mas ainda apresentam os ambientes ecológicos originais relativamente mantidos, como, por exemplo, áreas de pastagens extensivas, áreas desmatadas com crescimento de vegetação secundária etc. Neste caso, são importantes os impactos sobre os meios antrópico, biótico e físico.

|

TIPO 3: AMBIENTES CONSERVADOS

|

São ambientes com pouca ou nenhuma alteração antrópica, onde são mais importantes os impactos sobre o meio biológico. Podem estar em qualquer bioma, inclusive naqueles onde existem maiores restrições quanto ao uso e ocupação.

|

TIPO 4: TIPOLOGIAS ESPECIAIS DE AMBIENTE

|

Além dessa classificação, têm-se situações especiais, que podem ser cumulativas entre si ou a qualquer um dos três tipos de ambientes:

|

Terrenos cársticos: os terrenos cársticos são aqueles formados pela dissolução das rochas pelas águas, onde ocorrem cavernas e rios subterrâneos. São ambientes especialmente sensíveis a impactos sobre as águas e a fauna subterrânea, ao patrimônio espeleológico e ao patrimônio arqueopaleontológico.

|

Ambientes aquáticos: refere-se a ambientes costeiros, de rios e de lagos. São ambientes sensíveis a impactos, para os quais existem leis e normas específicas.

|

Áreas de relevância do patrimônio natural e cultural: são ambientes onde ocorrem elementos do patrimônio natural (picos e/ou monumentos naturais), patrimônio histórico (núcleos históricos, ruínas etc.) ou pré-históricos (sítios arqueológicos).

|

Áreas de sensibilidade socioeconômica: são áreas onde existem municípios e núcleos urbanos com pequena população e infraestrutura urbana deficientes frente ao porte do empreendimento. Neste caso, a demanda por mão de obra, associada à indução da migração à área, pode provocar sobrecarga às frágeis estruturas urbanas e sociais.

|

Áreas de ocorrência de populações tradicionais: são áreas (demarcadas ou não) onde ocorrem populações indígenas, remanescentes de quilombos ou outros grupos sociais organizados de forma tradicional e historicamente ligados a uma região.

|

Fonte: Ministério do Meio Ambiente/Ibama, Manual de Normas e Procedimentos para Licenciamento Ambiental no Setor de Extração Mineral, 2001.

Ab´Sáber (1977), ao propor critérios para uma política de preservação de espaços naturais, sugere que se aplique “o princípio da distinção entre paisagens consideradas banais e paisagens reconhecidamente de exceção (morros testemunhos, topografias ruineformes, altos picos rochosos, domos de esfoliação, ‘mares de pedras’, cânions e furnas, feições cársticas, cavernas e lapas, lajedos dotados de minienclaves ecológicos, ilhas continentais, promontórios, pontas costeiras e estirâncios de praias)” (p. 6). A esse critério se somaria a preservação de “amostras significativas de diferentes ecossistemas”, que é o princípio que atualmente governa a seleção de áreas para unidades de conservação.

Por outro lado, também ocorre que tais locais não gozem de proteção jurídica suficiente, e a proposição de um projeto de alto potencial de impacto pode ser o estopim de conflitos inconciliáveis em torno de posições antagônicas “ou projeto ou preservação”. A região do rio Tatshenshini, na Colúmbia Britânica, fronteira entre o Canadá e o Alasca, é um desses casos: a área não gozava de proteção legal quando uma empresa de mineração pretendeu abrir uma mina de cobre; a proposta deflagrou grande movimentação de entidades ambientalistas, que acabaram vencendo a batalha. A autorização para a mina foi negada e a área foi declarada parque provincial em junho de 19936. Ao final do ano seguinte, já estava na lista de sítios do patrimônio mundial da Unesco7.

Destino semelhante teve a região marinha conhecida como Banco de Abrolhos, no litoral da Bahia (Fig. 5.8), onde a Agência Nacional de Petróleo retirou de licitação, para exploração de petróleo e gás, blocos avaliados como de alta sensibilidade a danos ambientais, segundo estudo conduzido por pesquisadores de ONGs e instituições públicas. Para fundamentar cientificamente o estudo das áreas sensíveis, Marchioro et al. (2005) fizeram uma avaliação ambiental estratégica e simularam os possíveis impactos das atividades de prospecção sísmica, perfuração e produção sobre uma vasta área do litoral.

Outra tipologia de ambientes é aquela concebida para a aplicação do Padrão de Desempenho 6 - Conservação da biodiversidade e manejo sustentável de recursos naturais vivos da IFC (conforme seção 2.6), que compreende duas categorias básicas (Quadro 5.5) - hábitats modificados e hábitats naturais - e procura estabelecer um limite entre elas, para fins de avaliar impactos e definir estratégias de mitigação e compensação. Sobreposta a essa divisão há a categoria de hábitat crítico, que apresenta alto valor para a conservação da biodiversidade e, por isso, qualquer intervenção que o afete diretamente deveria ser evitada, sendo necessário demonstrar não existir outra alternativa de localização do projeto. A Lei da Mata Atlântica, acima mencionada, é consistente com esse requisito da IFC ao estipular que supressão de vegetação em estágio avançado de regeneração somente pode ser autorizada caso seja demonstrado, em um EIA, não existir alternativa de localização que não requeira tal supressão.

Fig. 5.5 Chapada dos Parecis, Mato Grosso. No início do período de expansão do cultivo de soja no Centro-Oeste do País, a borda da chapada arenítica dos Parecis ainda exibia, em bom estado de conservação, um ambiente onde os atributos físicos, bióticos e humanos mereciam proteção

Fig. 5.6 Afloramento calcário e entrada de caverna no vale do rio Iporanga, município homônimo situado no sul do Estado de São Paulo. Nesta região cárstica, mesclam-se a vulnerabilidade do terreno, o valor paisagístico, a elevada biodiversidade, o patrimônio cultural atual e o arqueológico. Em um caso de reconhecimento precoce de sua importância, a área foi declarada parque estadual em 1958

Fig. 5.7 Ruínas de Tulum, Yucatán, México. Neste local, sobrepõem-se diversos atributos que valorizam o sítio: construções monumentais da cultura maia, relevo cárstico, zona costeira e importância econômica derivada do turismo

Fig. 5.8 Arquipélago de Abrolhos, no litoral sul da Bahia, parte do Parque Nacional Marinho de Abrolhos

Quadro 5.5 Tipologia de hábitats

HÁBITATS NATURAIS

|

HÁBITATS CRÍTICOS

|

Áreas formadas por associações viáveis de espécies vegetais e/ou animais de origem predominantemente nativa e/ou nas quais a atividade humana não tenha modificado essencialmente as funções ecológicas primárias e a composição das espécies da área.

|

Podem ser naturais ou modificados e consistem em áreas com alto valor de biodiversidade, incluindo (i) hábitat de importância significativa para espécies criticamente em perigo e/ou em perigo; (ii) hábitats de importância significativa para espécies endêmicas e/ou de ação restrita; (iii) hábitats que propiciem concentrações significativas de espécies migratórias e/ou congregantes; (iv) ecossistemas altamente ameaçados e/ou únicos; e/ou (v) áreas associadas a processos evolutivoschave.

|

HÁBITATS MODIFICADOS

|

Áreas que podem conter uma grande proporção de espécies vegetais e/ou animais de origem não nativa e/ou nas quais a atividade humana tenha modificado substancialmente as funções ecológicas primárias e a composição das espécies de uma área. Os hábitats modificados podem compreender áreas destinadas a lavouras, plantações florestais, zonas costeiras recuperadas e áreas alagadas recuperadas. Essas áreas, porém, podem conter “valores significativos de biodiversidade”.

|

Fonte: Padrão de Desempenho 6 (IFC, 2012).

Tanto as listas de projetos como a triagem pelo critério de localização e sensibilidade ou importância do ambiente afetado são mecanismos que apresentam incontestáveis vantagens, dentre as quais:

são de aplicação simples e rápida;

são de aplicação simples e rápida;

permitem consistência de uso e consequente consistência das decisões de triagem tomadas, assim como tratamento equitativo dado a distintos proponentes;

permitem consistência de uso e consequente consistência das decisões de triagem tomadas, assim como tratamento equitativo dado a distintos proponentes;

facilitam o controle judicial e do público.

facilitam o controle judicial e do público.

Entretanto, uma aplicação automática desses mecanismos não necessariamente garantiria a inclusão no processo de AIA de todos os projetos com potencial de causar impactos significativos. Inversamente, um excesso de zelo na confecção dessas listas poderia estender o campo de aplicação da AIA a projetos de baixo impacto, exigindo desnecessariamente do proponente do projeto em termos de tempo e custos, do mesmo modo que aumentaria a demanda de tempo e recursos dos agentes públicos, tempo e recursos que poderiam ser alocados com maior eficiência na análise e no controle de empreendimentos de alto impacto.

Em um extremo, um projeto de alto potencial de impacto poderia ser automaticamente excluído da exigência de apresentar um EIA por alguma manipulação do empreendedor, como reduzir o porte do projeto para um nível imediatamente inferior ao patamar de exigência, ou fatiá-lo em projetos menores. Na outra ponta, para um pequeno projeto de baixo potencial de impacto poderia ser requerido um EIA, a um custo incompatível com a dimensão econômica do empreendimento. Por essa razão, é desejável que exista alguma flexibilidade para a tomada de decisão sobre o enquadramento de um projeto para fins de exigência de um EIA, ou, na expressão de Glasson et al. (1999), “abordagens híbridas”, que combinem o uso de listas e patamares indicativos com uma análise caso a caso. André et al. (2003) também reconhecem ser inevitável alguma forma de análise caso a caso, e resumem os procedimentos de triagem em duas modalidades: por categorias (de projeto, de localização) e discricionários, ou alguma combinação de ambos.

Tanto o critério de listas positivas ou negativas como o de áreas sensíveis têm certa dose de arbitrariedade e podem estar sujeitos a manobras por parte de empreendedores. Por exemplo, o município de São Paulo tem uma regulamentação que determina a necessidade de obtenção de um parecer da Companhia de Engenharia de Tráfego antes da implantação de qualquer estacionamento com capacidade acima de um determinado número de vagas, devido à possibilidade de esses empreendimentos serem fontes de impactos sobre o trânsito. A regulamentação estabelece critérios de corte orientadores, por exemplo, duzentas vagas para usos não residenciais e quinhentas vagas para uso residencial, ou ainda oitenta vagas em zonas consideradas “áreas especiais de tráfego”.

No entanto, no caso de condomínios residenciais, não basta que o empreendimento tenha apenas 490 vagas para liberá-lo do procedimento, pois é óbvio que os impactos sobre o tráfego de um estacionamento de 490 vagas não são muito diferentes de outro com 510 vagas. Há uma análise caso a caso, que leva em conta outros fatores. Por essa razão, muitas regulamentações estabelecem um espaço de discricionariedade da autoridade decisória.

Se a discricionariedade é inevitável, como exercê-la da forma menos arbitrária possível? Uma das respostas é tornar públicos todos os atos administrativos, permitindo seu controle judicial e por parte do público, ampliando a transparência do processo decisório. Mas se tal saída pode solucionar o problema político, não o faz sob o ponto de vista técnico. Entre a padaria e a usina nuclear continua a existir vasto campo em que diferentes projetos podem ou não resultar em impactos ambientais significativos.

Análise caso a caso é adotada pelo Banco Mundial, pela IFC e pelas instituições financeiras que subscrevem os Princípios do Equador, assim como em algumas jurisdições, a exemplo da Austrália Ocidental, cujo regulamento de AIA prevê um “teste de significância” para avaliar a necessidade de um estudo detalhado (Quadro 5.6). Em ambos os casos, as decisões de triagem são divulgadas publicamente e há mecanismos recursais que podem ser acionados em caso de discordância do enquadramento.

Essa forma de proceder à triagem é mais intensa em informação sobre o projeto e conhecimento sobre o local pretendido para implantá-lo do que a aplicação de listas, podendo requerer um estudo preliminar.

A solução adotada em várias jurisdições é justamente preparar um estudo ambiental preliminar ou uma avaliação inicial que indique o potencial do empreendimento causar impactos ambientais significativos. Caso a conclusão desse estudo seja positiva, então o empreendimento é submetido ao processo completo de avaliação de impacto ambiental. Caso seja negativa, o próprio estudo inicial indica as mitigações necessárias e o empreendimento passa por outras vias decisórias, que usualmente requerem a obtenção de uma série de autorizações, como a de suprimir vegetação nativa, de captar recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, de emitir poluentes atmosféricos ou hídricos, ou outras, de acordo com a teia de regulamentações ambientais existente hoje na maioria das jurisdições.

Quadro 5.6 Teste de significância para a fase de triagem

A Autoridade de Proteção Ambiental toma uma decisão sobre o enquadramento de um projeto para fins de avaliação de impacto ambiental considerando “a possibilidade de o projeto ter um efeito significativo sobre o meio ambiente usando julgamento profissional, obtido por conhecimento e experiência na aplicação da avaliação de impacto ambiental”. As considerações adotadas incluem:

|

(a) valores, sensibilidade e qualidade do ambiente potencialmente impactado

|

(b) extensão dos prováveis impactos (intensidade, duração, magnitude e área geográfica diretamente afetada)

|

(c) consequência dos prováveis impactos

|

(d) resiliência do ambiente para absorver os impactos

|

(e) impacto cumulativo com outros projetos

|

(f) nível de confiança na previsão de impactos e no sucesso da mitigação proposta

|

(g) legislação, procedimentos e diretrizes em relação aos quais o projeto possa ser avaliado

|

(h) existência de políticas de planejamento estratégico

|

(i) existência de outras exigências legais sobre a mitigação dos efeitos ambientais potenciais

|

(j) preocupação pública sobre o efeito provável do projeto

|

Fonte: Environmental Impact Assessment Administrative Procedures (2012).

Na verdade, ao se reconhecer que o conceito de impacto ambiental significativo tem muito de subjetividade e depende da percepção dos indivíduos e grupos sociais, deve-se admitir que tanto razões técnicas como políticas (no sentido nobre da palavra) deveriam concorrer para decidir qual nível de detalhamento e, portanto, que tipo de estudo ambiental será necessário para fundamentar decisões quanto ao licenciamento de um empreendimento.

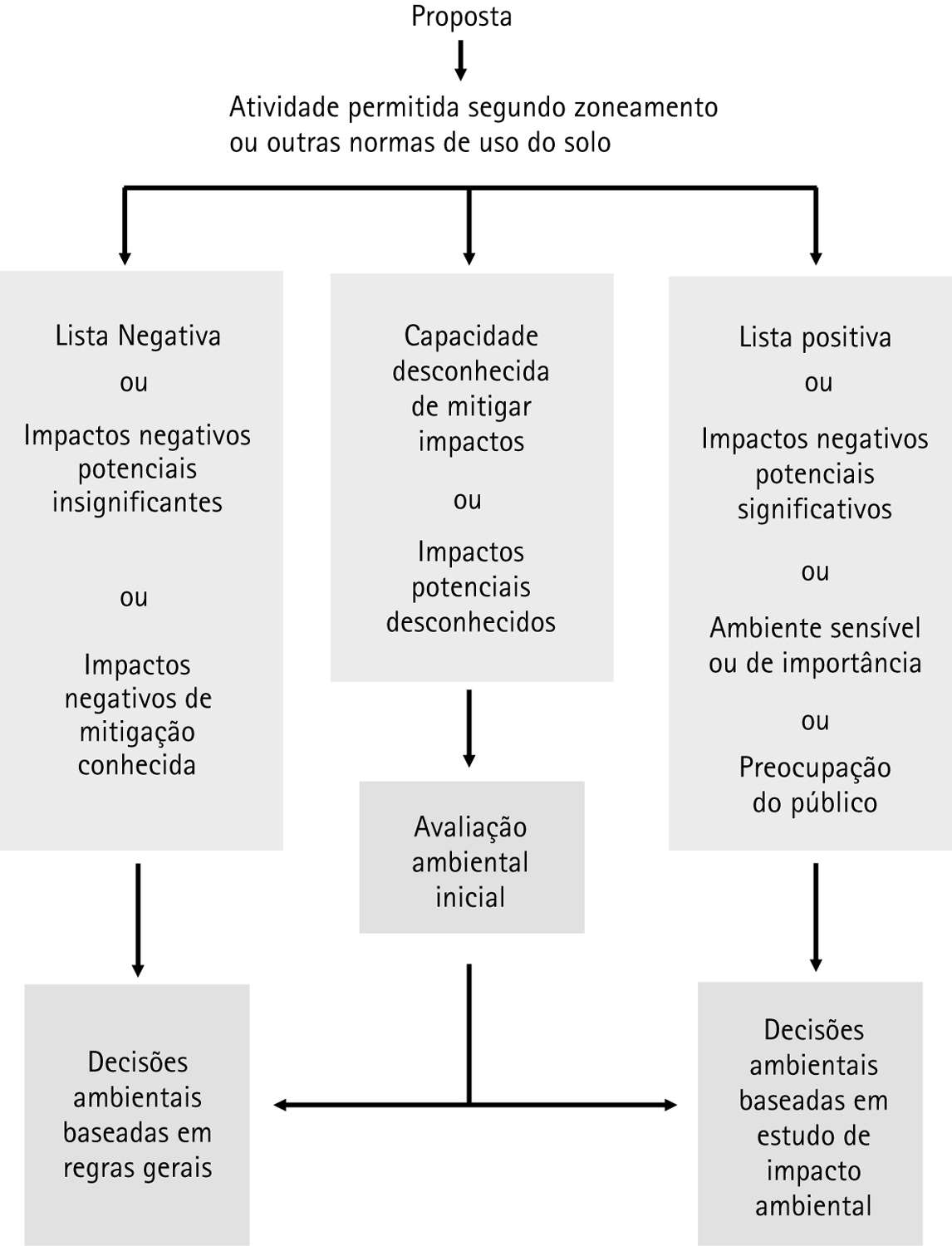

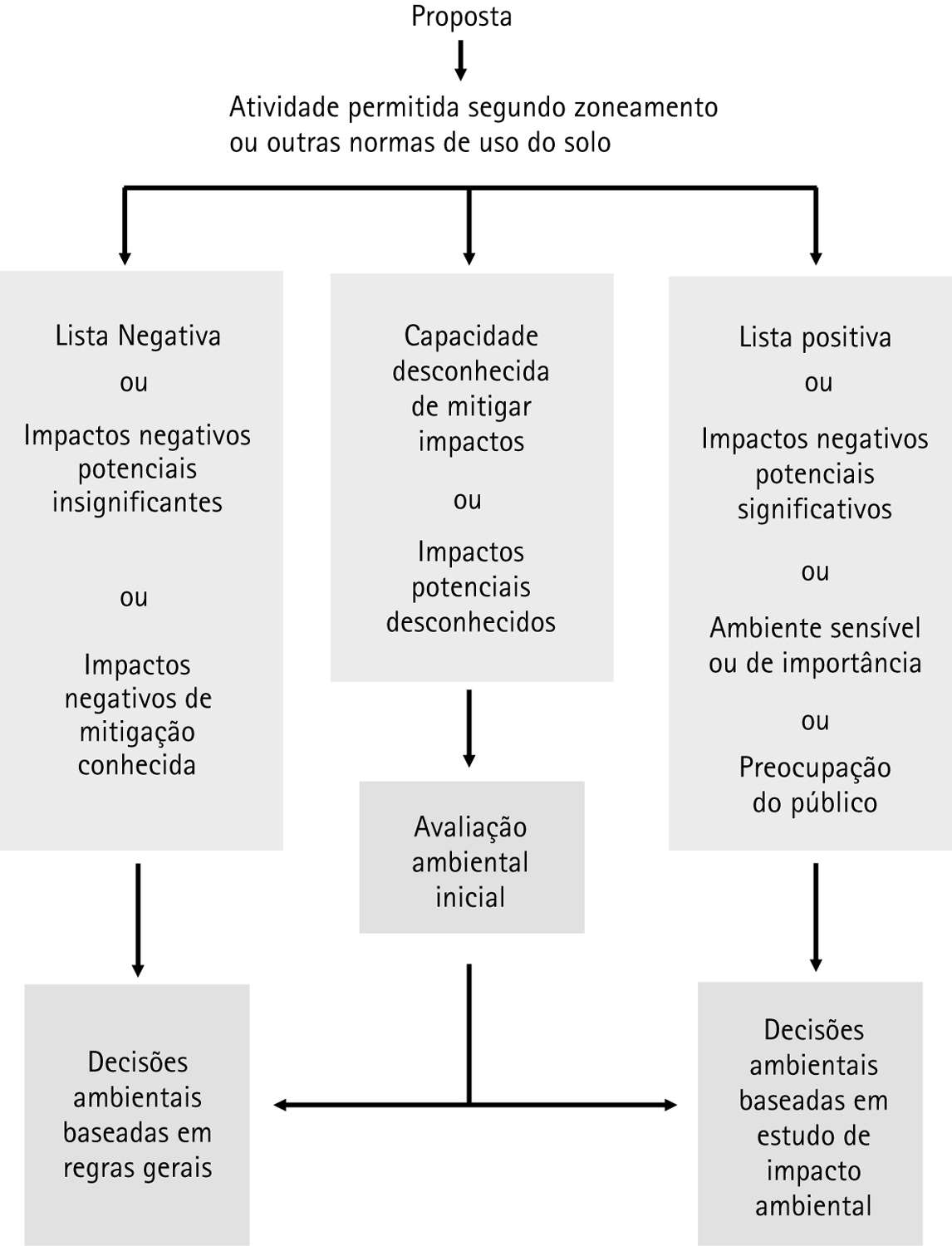

A Fig. 5.9 sintetiza os critérios que podem ser adotados, incluindo a manifestação de interesse e preocupação do público como uma das razões que podem determinar a necessidade de elaboração de um estudo completo. Para que possa haver tal manifestação é preciso que haja um procedimento que regulamente (a) a divulgação das intenções do proponente do projeto e (b) as formas e os canais de manifestação do público. Tais procedimentos também fazem parte das etapas iniciais do processo de AIA e formam uma das modalidades de participação pública neste.

ESTUDOS AMBIENTAIS PRELIMINARES

Uma avaliação ambiental inicial, por meio de estudos preliminares mais simples e mais rápidos que um EIA (e, consequentemente, mais baratos), é uma solução largamente adotada para o campo intermediário de aplicação da AIA, aquele em que não há clareza sobre a possibilidade de ocorrência de impactos significativos. Unep (1996, p. 237) conceitua esses estudos (ali chamados de exames ambientais iniciais) como “avaliações ambientais de baixo custo que usam informação já disponível”. Nos casos em que a informação disponível for somente de âmbito regional, um reconhecimento de campo feito com uma equipe reduzida pode atender às necessidades dessas avaliações.

Estudos ambientais simplificados servem não somente para enquadrar a proposta entre aquelas que necessitem de um EIA ou aquelas que podem ser dispensadas desse estudo, mas podem também atender ao objetivo de determinar as condições em que o projeto pode ser executado, caso seja isento de apresentação de EIA. Dito de outra forma, os estudos preliminares podem ser suficientes para estabelecer as condições particulares de implantação, funcionamento e desativação de um empreendimento (condicionantes da licença ambiental), ou seja, aquelas condições que vão além dos requisitos legais automaticamente obrigatórios (Fig. 5.9). O Quadro 5.7 mostra as denominações que recebem estudos preliminares (ou simplificados) em algumas jurisdições.

Fig. 5.9 Critérios de triagem para avaliação de impacto ambiental

No Estado de São Paulo, essa sistemática foi introduzida pela Resolução SMA 42/94, regulamentação da Secretaria do Meio Ambiente que disciplinou os procedimentos de avaliação de impacto ambiental e criou, para o caso de projetos cujo potencial de impactos não é evidente, um documento para avaliação inicial chamado “relatório ambiental preliminar” (RAP).

Quadro 5.7 Exemplos de níveis de detalhamento dos estudos ambientais

JURISDIÇÃO

|

ESTUDO DETALHADO

|

ESTUDO SIMPLIFICADO

|

África do Sul

|

Relatório de impacto ambiental (environmental impact report)

|

Relatório de âmbito (scoping report)

|

Austrália Ocidental

|

Estudo de impacto ambiental (public environmental review)

|

Avaliação inicial (assessment on proponent information)

|

Chile

|

Estudo de impacto ambiental

|

Declaração de impacto ambiental

|

China

|

Declaração de avaliação de impacto ambiental

|

Formulário de impacto ambiental

|

Estados Unidos

|

Estudo de impacto ambiental (environmental impact statement)

|

Avaliação ambiental (environmental assessment)

|

França

|

Estudo de impacto

|

Notícia de impacto

|

Moçambique

|

Estudo de impacto ambiental

|

Estudo ambiental simplificado

|

No plano internacional, um exemplo do uso de estudos preliminares é dado pelo Protocolo de Madrid sobre Proteção Ambiental, firmado na capital espanhola em 1991 sob a égide do Tratado Antártico de 1959. O Protocolo estabelece, entre outros requisitos para avaliação de impacto ambiental de iniciativas de turismo, pesquisa e outras atividades no continente, três níveis de estudos. Uma “avaliação preliminar” serve para determinar se uma atividade proposta tem “menos que impactos pequenos e transitórios”. Em caso contrário, o interessado, por exemplo, uma operadora de turismo ou uma instituição de pesquisa, deve preparar uma “avaliação ambiental inicial”. Para projetos que acarretam impactos mais fortes que “pequenos e transitórios”, é preciso preparar uma “avaliação ambiental completa”, tipo de estudo que não vem sendo feito para turismo, mas sim para atividades como a construção de uma pista de pouso, de uma base de pesquisa e sondagens para coleta de amostras de gelo e rocha (Kriwoken e Rootes, 2000, p. 145).

A TRIAGEM E O CAMPO DE APLICAÇÃO DA AIA

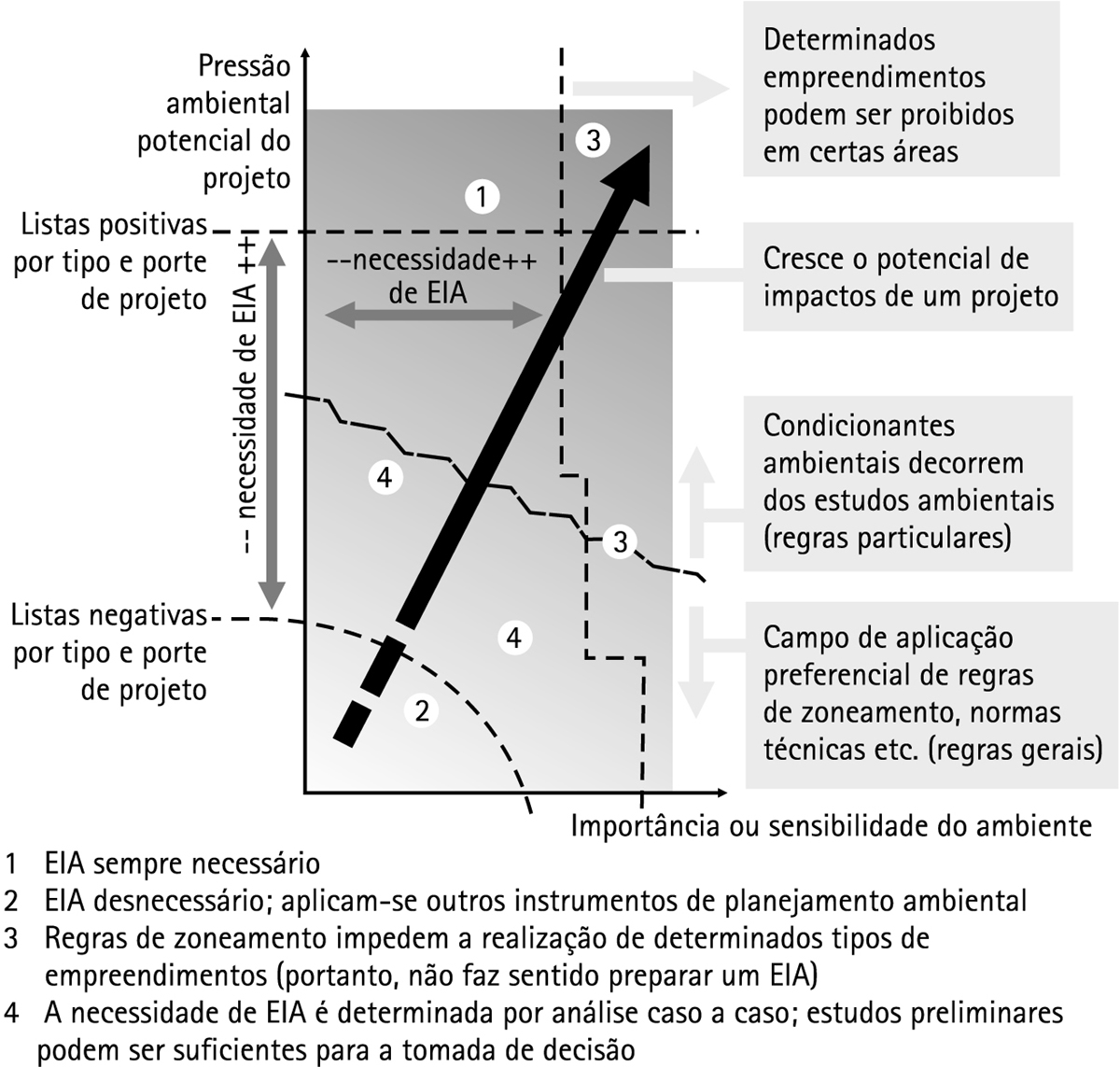

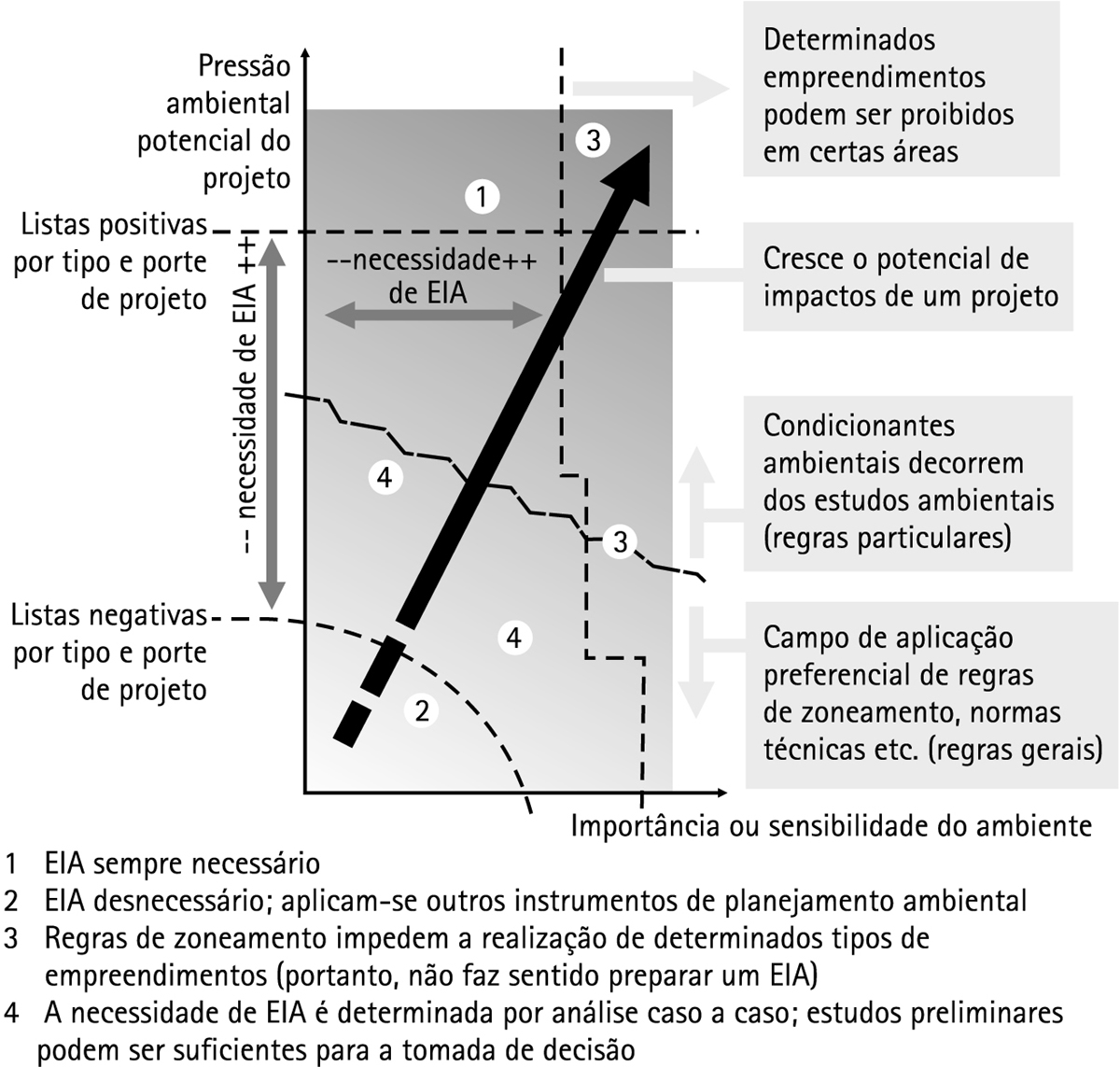

Pode-se agora resumir o campo de aplicação da avaliação de impacto ambiental e o papel da etapa de triagem. A Fig. 5.2 mostra três campos, o primeiro no qual a avaliação de impacto ambiental seria necessária, outro onde ela não seria, e um terceiro, intermediário, onde ela poderia ser necessária, sugerindo que, na prática, a conjugação dos princípios de solicitação x vulnerabilidade ou importância pode necessitar um exame mais detido antes de ser aplicada a certos casos. Uma representação mais detalhada do campo de aplicação da AIA é agora apresentada na Fig. 5.10, na qual a solicitação ou pressão ambiental das atividades humanas é representada como um espectro contínuo, sobre o qual são definidos arbitrariamente (com base, essencialmente, na observação de casos passados similares) limites administrativos, para fins de definir o campo de aplicação da avaliação de impacto ambiental. Observam-se os seguintes campos, cujos limites, contudo, nem sempre são precisamente identificáveis, possibilitando uma decisão caso a caso da autoridade governamental:

A linha horizontal superior representa a aplicação do critério de listas positivas (por tipo ou porte de empreendimento).

A linha horizontal superior representa a aplicação do critério de listas positivas (por tipo ou porte de empreendimento).

O quadrante inferior esquerdo representa um campo onde não seria necessário o EIA, campo que pode ser delimitado por listas negativas conjugadas com critérios de localização (e.g., estão isentos de apresentar EIA os empreendimentos do tipo “X”, desde que não localizados em áreas com as características “C1” ou “C2”). Os casos de dispensa de EIA podem ser tratados mediante regras gerais definidas por outras formas de controle, como zoneamento de uso do solo (que discrimine as atividades permitidas em cada zona), a obrigatoriedade de atender a determinadas normas técnicas ou requisitos regulamentares, como padrões de emissão de poluentes ou o emprego de determinadas tecnologias de controle, como o emprego de tanques de parede dupla para armazenamento subterrâneo de derivados de petróleo.

O quadrante inferior esquerdo representa um campo onde não seria necessário o EIA, campo que pode ser delimitado por listas negativas conjugadas com critérios de localização (e.g., estão isentos de apresentar EIA os empreendimentos do tipo “X”, desde que não localizados em áreas com as características “C1” ou “C2”). Os casos de dispensa de EIA podem ser tratados mediante regras gerais definidas por outras formas de controle, como zoneamento de uso do solo (que discrimine as atividades permitidas em cada zona), a obrigatoriedade de atender a determinadas normas técnicas ou requisitos regulamentares, como padrões de emissão de poluentes ou o emprego de determinadas tecnologias de controle, como o emprego de tanques de parede dupla para armazenamento subterrâneo de derivados de petróleo.

O campo à direita da linha fracionada, em função da importância ou da sensibilidade do ambiente, representa a situação em que determinados empreendimentos podem ser simplesmente proibidos e, portanto, não há por que exigir EIA; por exemplo, certas categorias de indústrias em áreas de proteção de mananciais ou usinas hidrelétricas em parques nacionais. Para aplicação deste critério, é preciso que essas áreas sejam delimitadas geograficamente, mas como a autoridade responsável por elas pode não ser a mesma que gera o processo de AIA, é necessária uma boa dose de coordenação institucional para aplicação eficaz de tal critério.

O campo à direita da linha fracionada, em função da importância ou da sensibilidade do ambiente, representa a situação em que determinados empreendimentos podem ser simplesmente proibidos e, portanto, não há por que exigir EIA; por exemplo, certas categorias de indústrias em áreas de proteção de mananciais ou usinas hidrelétricas em parques nacionais. Para aplicação deste critério, é preciso que essas áreas sejam delimitadas geograficamente, mas como a autoridade responsável por elas pode não ser a mesma que gera o processo de AIA, é necessária uma boa dose de coordenação institucional para aplicação eficaz de tal critério.

O campo intermediário é aquele onde um EIA pode ser necessário para fundamentar decisões. A necessidade aumenta conforme a conjugação dos fatores solicitação x vulnerabilidade ou importância do ambiente se aproxima dos limites superiores. Nesses casos, pode ser conveniente realizar uma avaliação ambiental inicial (estudo preliminar) antes de tomar a decisão sobre a necessidade do EIA. A decisão também pode ser tomada com base em outros tipos de estudos ambientais, mais simples que o EIA.

O campo intermediário é aquele onde um EIA pode ser necessário para fundamentar decisões. A necessidade aumenta conforme a conjugação dos fatores solicitação x vulnerabilidade ou importância do ambiente se aproxima dos limites superiores. Nesses casos, pode ser conveniente realizar uma avaliação ambiental inicial (estudo preliminar) antes de tomar a decisão sobre a necessidade do EIA. A decisão também pode ser tomada com base em outros tipos de estudos ambientais, mais simples que o EIA.

Fig. 5.10 Campo de aplicação da avaliação de impacto ambiental e sua relação com outros instrumentos de planejamento ambiental

O papel dos instrumentos de zoneamento pode ser apreciado no estudo comparativo de sete sistemas de AIA realizado por Wood (1995), todos eles de países desenvolvidos. Somente dois (Reino Unido e Holanda) não usavam avaliações ambientais iniciais ou algum tipo de estudo ambiental de menor alcance que o EIA (estudos preliminares), justamente os únicos dois que dispunham de “fortes sistemas de planejamento de uso do solo” (p. 128), sistemas que permitem controlar projetos que causam impactos menos significativos, e instituições fortes o suficiente para fazer valer as regras de zoneamento.

Em resumo, o Quadro 5.8 sintetiza os procedimentos que podem ser utilizados para a etapa de triagem do processo de avaliação de impacto ambiental. Cada sistema de AIA pode empregar mais de um procedimento, ou uma combinação deles.

Quadro 5.8 Procedimentos de triagem para o processo de AIA

ABORDAGEM

|

PROCEDIMENTO

|

Por categorias

|

Lista negativa com patamares

|

|

|

Lista positiva sem patamares

|

|

|

Lista negativa sem patamares

|

|

|

Lista de recursos ou de áreas importantes ou sensíveis

|

Discricionária

|

Análise caso a caso com avaliação ambiental inicial

|

|

|

Análise caso a caso sem avaliação ambiental inicial

|

Mista

|

Combinação da abordagem por categorias com a abordagem discricionária

|

Fonte: André et al. (2003, p. 293).

BASE PARA A DECISÃO: DESCRIÇÃO DO PROJETO

Para aplicar os critérios de triagem a cada caso real, a autoridade pública encarregada do processo de AIA (o órgão licenciador, no Brasil) deve ser informada da proposta pretendida pelo proponente, usualmente por meio de um documento descritivo dessa proposta. Trata-se de um documento que deflagra todo o processo de AIA. A “apresentação de uma proposta” (Fig. 4.1) é feita com algum “documento de entrada” (Quadro 4.2), tal como um memorial descritivo do projeto, uma notice of intent americana ou um avis de projet canadense. São diferentes denominações (que podem comportar diferentes formatos e conteúdo) para um documento que deve servir de base para a decisão quanto à classificação do projeto e exigência de apresentação de um EIA, ou de outro tipo de estudo ambiental.

Esse documento de entrada deve apresentar informação suficiente para enquadrar a proposta no campo de aplicação da AIA (Fig. 5.10): uma descrição do projeto e de suas alternativas, sua localização e uma breve descrição das características ambientais do local e seu entorno. O anúncio público da intenção de realizar o projeto (com informação sobre sua localização) permite a manifestação de interesse ou de preocupação por parte de vizinhos e outros interessados.

De posse desse documento, o analista do órgão ambiental pode (1) verificar se a localização proposta é permitida por leis de zoneamento eventualmente existentes; (2) verificar se há enquadramento em listas positivas ou negativas; (3) constatar se houve manifestação dos cidadãos ou de associações; e (4) caso não haja enquadramento automático em listas positivas ou negativas, avaliar se a informação apresentada é suficiente para uma decisão de enquadramento ou se é necessária uma avaliação ambiental inicial.

Tomando por base o princípio de proporcionalidade entre os fins e os meios, diferentes jurisdições adotaram diferentes níveis de estudos ambientais: estudos aprofundados para empreendimentos mais complexos e estudos simplificados para empreendimentos de menor potencial de causar impactos ambientais significativos. Para Milaré e Benjamin (1993, p. 27), o estudo de impacto ambiental, “por seu alto custo e complexidade, deve ser usado com parcimônia e prudência, de preferência para os projetos mais importantes sob a ótica ambiental”. O Banco Mundial, a legislação federal canadense até 2012, a regulamentação da NEPA e a regulamentação do Estado de São Paulo fornecem exemplos de aplicação desse princípio.

Quadro 5.9 Lista indicativa de classificação de tipos de projetos para efeitos de triagem

CATEGORIA A – AVALIAÇÃO AMBIENTAL COMPLETA NECESSÁRIA

|

(a) barragens e reservatórios

(b) projetos de produção florestal

(c) projetos industriais de grande escala

(d) projetos de grande escala de irrigação, drenagem e controle de inundações

(e) supressão de vegetação nativa e terraplenagem

(f) mineração e produção de petróleo e gás

(g) projetos portuários

(h) aterros e colonização de novas áreas

(i) reassentamento e todos os grandes projetos com impactos sociais potencialmente importantes

(j) projetos envolvendo bacias hidrográficas

(k) produção de energia elétrica de origem hídrica ou térmica

(l) manufatura, transporte e uso de pesticidas e outras substâncias perigosas ou tóxicas

|

CATEGORIA B – NORMALMENTE NÃO É NECESSÁRIO PREPARAR UM ESTUDO DE IMPACTO COMO TAL, OS IMPACTOS PODEM SER ANALISADOS EM UM CAPÍTULO ESPECÍFICO DO ESTUDO DE VIABILIDADE

|

(a) agroindústrias de pequena escala

(b) transmissão de eletricidade

(c) aquicultura e maricultura

(d) irrigação e drenagem em pequena escala

(e) energia renovável

(f) eletrificação rural

(g) turismo

(h) fornecimento de água e saneamento em meio rural

(i) gestão e reabilitação de bacias hidrográficas

(j) projetos de pequena escala de manutenção, reabilitação e melhoria

|

CATEGORIA C – PROJETOS CUJA POSSIBILIDADE DE CAUSAR IMPACTOS ADVERSOS É MÍNIMA

|

(a) educação

(b) planejamento familiar

(c) saúde

(d) nutrição

(e) desenvolvimento institucional

(f) assistência técnica

(g) projetos de recursos humanos

|

Nota: essas listas não implicam classificação automática dos projetos. São utilizadas apenas como guia para auxiliar na triagem, que deve ser feita caso a caso utilizando o “melhor julgamento profissional”, levando em conta outros critérios, entre os quais incluem-se a localização do projeto, a sensibilidade do meio, questões ambientais consideradas a priori sensíveis para o Banco (como destruição de florestas tropicais e áreas úmidas, projetos que afetem os direitos de povos indígenas ou outras minorias vulneráveis e outras questões) e a magnitude dos impactos.

Fontes: Operational Directive 4.01, annex E, October 1991 e Environmental Assessment Sourcebook Updata no. 2, April 1993.

O Banco Mundial classifica os projetos submetidos para possível financiamento em três categorias, de acordo com seu potencial de causar impactos ambientais significativos. A classificação é feita com base em “julgamento profissional e informação disponível no momento da identificação do projeto” (Environmental Assessment Sourcebook Update, nº 2, abril de 1993), e deve levar em conta os componentes de um projeto com o maior potencial de causar impactos negativos. O Banco não adota uma lista positiva de aplicação automática, mas apenas com propósito ilustrativo (Quadro 5.9) para auxiliar na triagem dos projetos. A lista é baseada na “experiência internacional e na do Banco”, que mostra que “projetos de certos setores ou de certos tipos” são classificados dessa maneira segundo seu potencial de causar impactos significativos (Operacional Directive 4.01, outubro de 1991, anexo E)8. Outros critérios que devem ser considerados na triagem incluem:

localização, como, por exemplo: (i) proximidades de ecossistemas sensíveis como áreas úmidas, recifes de coral ou hábitat de espécies ameaçadas; (ii) áreas de interesse histórico, arqueológico ou cultural; (iii) áreas densamente povoadas; (iv) locais onde possa haver conflitos pelo uso de recursos naturais; (v) ao longo de rios, em zonas de recarga de aquíferos ou áreas de mananciais; (vi) áreas contendo recursos importantes, como recursos pesqueiros, minerais, plantas medicinais ou solos agrícolas;

localização, como, por exemplo: (i) proximidades de ecossistemas sensíveis como áreas úmidas, recifes de coral ou hábitat de espécies ameaçadas; (ii) áreas de interesse histórico, arqueológico ou cultural; (iii) áreas densamente povoadas; (iv) locais onde possa haver conflitos pelo uso de recursos naturais; (v) ao longo de rios, em zonas de recarga de aquíferos ou áreas de mananciais; (vi) áreas contendo recursos importantes, como recursos pesqueiros, minerais, plantas medicinais ou solos agrícolas;

questões sensíveis segundo critérios do Banco ou do país que solicita o empréstimo, como, por exemplo, destruição de florestas tropicais ou áreas úmidas, existência de áreas ou sítios protegidos, influência sobre terras ou direitos de povos indígenas ou outras minorias vulneráveis, reassentamento involuntário, impactos sobre cursos d’água internacionais e disposição de resíduos tóxicos;

questões sensíveis segundo critérios do Banco ou do país que solicita o empréstimo, como, por exemplo, destruição de florestas tropicais ou áreas úmidas, existência de áreas ou sítios protegidos, influência sobre terras ou direitos de povos indígenas ou outras minorias vulneráveis, reassentamento involuntário, impactos sobre cursos d’água internacionais e disposição de resíduos tóxicos;

natureza dos impactos, como conversão permanente de recursos produtivos como florestas, destruição de hábitats e perda de biodiversidade, riscos à saúde ou segurança do homem, deslocamento de grande número de pessoas ou atividades econômicas e ausência de medidas mitigadoras ou compensatórias eficazes;

natureza dos impactos, como conversão permanente de recursos produtivos como florestas, destruição de hábitats e perda de biodiversidade, riscos à saúde ou segurança do homem, deslocamento de grande número de pessoas ou atividades econômicas e ausência de medidas mitigadoras ou compensatórias eficazes;

magnitude dos impactos, incluindo a possibilidade de ocorrência de impactos cumulativos.

magnitude dos impactos, incluindo a possibilidade de ocorrência de impactos cumulativos.

Para a triagem, “o Banco faz uma análise ambiental preliminar de cada um dos projetos propostos para determinar o grau e o tipo apropriado de avaliação ambiental” (Política Operacional OP 4.01, Avaliação Ambiental, janeiro de 1999).

Nos Estados Unidos, a regulamentação de 1978 do CEQ estabeleceu um procedimento de triagem que inclui a avaliação preliminar dos impactos de cada ação das agências do governo federal. A triagem se dá pela preparação de um documento chamado de environmental assessment, definido como “um documento público conciso de responsabilidade da agência federal que serve para: (1) brevemente fornecer evidência e análise para determinar se deve ser preparado um estudo de impacto ambiental ou um relatório de ausência de impacto ambiental significativo; (2) ajudar a agência a aplicar a lei quando não é necessário um estudo de impacto ambiental; (3) facilitar a preparação do estudo quando ele for necessário”. Também o conteúdo desses documentos é definido na regulamentação: “deve incluir uma breve discussão da necessidade da iniciativa, das alternativas (…), dos impactos ambientais da ação proposta e suas alternativas e uma lista de agências e pessoas consultadas”.

Nos dois primeiros anos de aplicação da NEPA, foram preparados 3.635 estudos de impacto ambiental, ou seja, cerca de 1.800 por ano. Ao final de nove anos, a média anual de EIAs havia caído para cerca de novecentos, e em meados da década de 1990, entre quatrocentos e quinhentos estudos de impacto ambiental federais eram realizados anualmente. Em contrapartida, nada menos que 50 mil environmental assessments são feitos a cada ano (Clark, 1997).

Ao fazer um balanço de 25 anos de aplicação da NEPA, Clark (1997), na qualidade de diretor do Conselho de Qualidade Ambiental, comenta que uma das consequências imprevistas das diretrizes de 1978 foi o fenomenal aumento da quantidade de estudos preliminares, denominados environmental assessments (EAs), e o uso excessivamente liberal de listas negativas na etapa de triagem, levando a um elevado número de “declarações de ausência de impacto significativo” (Findings Of No Significant Impacts – Fonsi) (Fig. 4.2).

A prática de usar os EAs para evitar os estudos completos também é disseminada (e criticada) nos Estados Unidos. Para Ortolano (1987, p. 318), as agências do governo federal americano “frequentemente veem os environmental assessments como documentos que podem ser usados para justificar (e defender) a declaração de ausência de impacto significativo, e alguns EAs têm o tamanho e a aparência de um estudo completo de impacto ambiental”. Nesse caso, as declarações Fonsi indicam medidas mitigadoras para o projeto analisado. Parte das críticas fundamenta-se na pouca participação pública quando uma decisão é exclusivamente baseada em um EA e no grande número dessas decisões, que não levam em conta os impactos cumulativos.

Também na província canadense de Ontário o número de empreendimentos que passa pelo processo completo de avaliação de impacto ambiental é reduzido. Cerca de 90% dos projetos que requerem alguma forma de autorização são dispensados de qualquer estudo ambiental; dos 10% restantes submetidos a uma avaliação preliminar, apenas 1% é submetido à avaliação completa, com a preparação de um estudo de impacto ambiental e, destes, somente 0,1% é submetido ao procedimento mais complexo, que inclui uma audiência pública (Sadler, 1996). Deve-se observar, porém, que as audiências públicas em Ontário, como, de resto, na maioria das províncias canadenses, são muitíssimo mais complexas que as audiências brasileiras, duram vários dias e são conduzidas por uma comissão independente, que formula recomendações para a decisão governamental (seção 16.5).

No Estado de São Paulo, as avaliações ambientais iniciais, feitas em um tipo de estudo denominado Relatório Ambiental Preliminar (RAP), foram introduzidas em dezembro de 1994 (Resolução SMA 42), quando da modificação dos procedimentos de avaliação de impacto ambiental. Os RAPs têm sido utilizados para licenciamento de centenas de projetos, ao passo que o número de EIAs foi reduzido. Quatro críticas principais são feitas aos RAPs. A primeira é que um uso excessivamente liberal dos RAPs teria eximido projetos de significativo impacto da apresentação do EIA. A segunda crítica é que o procedimento necessariamente tinha início com a apresentação de um RAP, o que alongava os prazos de análise para aqueles projetos que acabavam necessitando de um EIA. Este último problema foi corrigido com nova modificação de procedimentos (Resolução SMA 54, de 30 de novembro de 2004), segundo a qual, quando se trata de atividade que possa causar impacto significativo, não mais se apresenta o RAP, mas o plano de trabalho para o estudo de impacto ambiental. A terceira crítica, similar à mencionada para os EAs americanos, é que muitos RAPs têm o tamanho e a aparência de um EIA, estando longe do nível de detalhe compatível com um projeto conceitual, e são muito mais caros e demorados do que um estudo feito com base em dados secundários e uma visita ao campo; na verdade são verdadeiros EIAs submetidos a um trâmite um pouco mais simplificado e com menor participação pública. Esta é, justamente, uma quarta crítica, a de que o licenciamento fundado no RAP não tem suficiente abertura para participação pública.

Avaliações preliminares são usadas em muitas outras jurisdições. A lei federal australiana adota dois tipos de estudos, o estudo de impacto ambiental (environmental impact statement) e o relatório ambiental público (public environment report – PER). Esse documento descreve sucintamente o projeto, apresenta seus impactos ambientais e as medidas necessárias para proteger o ambiente. O PER é requerido quando o projeto suscita um número relativamente restrito de questões, uma vez que esse estudo propicia um “tratamento seletivo” das implicações ambientais. Todavia, o processo tem início com a apresentação de uma Notice of Intention, documento que descreve brevemente o projeto — e deve ser devidamente ilustrado com “mapas, plantas e fotos” —, apresenta a lista de alternativas que o proponente analisou e indica o “potencial de impactos ambientais” da alternativa escolhida.

A preparação de estudos simplificados na etapa inicial também é usada na região belga da Valônia, onde o interessado deve apresentar uma “notícia de avaliação prévia”. Na Holanda, o proponente de um projeto deve, inicialmente, apresentar um “documento de registro”, em que são descritos a atividade proposta, sua localização, sua justificativa e os efeitos ambientais. É com base nesse documento que a autoridade competente avalia a necessidade de apresentação de um estudo de impacto ambiental.

Em Portugal, o Decreto-lei nº 69/2000, que modificou os procedimentos de AIA, prevê o caso de “dispensa do procedimento de AIA”, para o que o proponente deve apresentar “um requerimento de dispensa do procedimento de AIA devidamente fundamentado, no qual descreva o projeto e indique os seus principais efeitos no ambiente” (Art. 3º, 2). Caso o parecer da “autoridade de AIA” seja favorável à dispensa, ele deve “prever medidas de minimização dos impactos ambientais considerados relevantes a serem impostas no licenciamento ou na autorização do projeto” (Art. 3º, 4).

Os procedimentos e critérios usados para a triagem de ações sujeitas à avaliação de impacto ambiental são da maior importância para se estruturar um processo eficaz. De um lado, critérios muito inclusivos delimitam um universo por demais vasto de tipos de propostas que podem demandar a elaboração de um EIA, ao risco de banalização e burocratização desse instrumento. De outro lado, exigir a elaboração de um EIA somente em situação excepcional deixa de fora uma vasta gama de empreendimentos que podem acarretar impactos adversos significativos. Uma solução, empregada em vários países e organizações internacionais, é desenhar um procedimento que dê lugar a diferentes níveis de avaliação, conforme o potencial de impacto de cada projeto, demandando, assim, uma análise preliminar rápida.

Além da análise preliminar, os critérios mais frequentes de enquadramento são listas positivas e negativas por tipo e porte de projetos, e a importância ou sensibilidade ambiental do local. As ações ou empreendimentos não enquadrados na necessidade de preparação de um EIA, mas que possam causar alguma forma de impacto ambiental, são regulados e controlados por meio de outros instrumentos de política ambiental pública, como zoneamento, licenciamento, normas técnicas e padrões legais.

1Jurisdições incluem governos nacionais, regionais e locais, como é o caso da União, dos Estados e dos municípios no Brasil. Organizações incluem empresas públicas ou privadas que adotam a avaliação de impacto ambiental em suas políticas corporativas, assim como organizações internacionais que adotam a avaliação de impacto ambiental como requisito para certas decisões de alocação de recursos, como é o caso do Banco Mundial e de outras instituições multilaterais.

2Em outubro de 2012, o Banco Mundial anunciou o início de um processo de dois anos para revisar em profundidade todas as suas salvaguardas. O texto da Política Operacional 4.01 foi modificado diversas vezes desde 1999. A divisão em três categorias para fins de triagem permaneceu inalterada, mas a descrição dos critérios de enquadramento foi objeto de diversos ajustes. É sempre recomendável consultar o site do Banco para a versão mais recente.

3Entende-se por campo de aplicação da avaliação de impacto ambiental o conjunto de ações humanas (atividades, obras, empreendimentos, projetos, planos, programas) sujeitas ao processo de AIA em uma determinada jurisdição.

4A obrigatoriedade de licenciamento ambiental para postos de combustíveis é relativamente recente na legislação brasileira. Esses estabelecimentos sequer constavam da lista de fontes de poluição sujeitas ao licenciamento estadual em São Paulo a partir de 1976.

5Área de proteção ambiental (APA) é uma das categorias de unidades de conservação classificadas como de uso sustentável pela legislação brasileira (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000). As demais categorias de uso sustentável são Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

6O inverso também pode acontecer: uma área perder sua proteção legal para dar lugar a um projeto de impacto significativo. Foi o que ocorreu com Sete Quedas, que era um parquet nacional desde 1961 (Pádua e Coimbra Filho, 1979, p. 202) e deu lugar à barragem de Itaipu.

7A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) atribui o título de “sítio do patrimônio mundial” a locais de excepcional valor por razões históricas, culturais ou naturais. Outras categorias de importância internacional são as Reservas da Biosfera, também sob a égide da Unesco, e os Sítios Ramsar, áreas úmidas de importância internacional, designadas nos termos da Convenção de Ramsar.

8Esse documento não está mais em uso pelo Banco, tendo sido substituído pela Política Operacional OP 4.01, Avaliação Ambiental, janeiro de 1999. Como os procedimentos de classificação não mudaram em sua essência, mantém-se aqui a referência original.

Categoria A: projetos que requerem uma avaliação ambiental completa, pois podem causar impactos adversos significativos, geralmente irreversíveis, que ultrapassam a área do empreendimento; afetam hábitats naturais, povos indígenas, recursos culturais tangíveis; ou envolvem deslocamento involuntário. A avaliação ambiental para projetos de categoria A deve examinar os impactos potenciais positivos e negativos, compará-los com aqueles das alternativas viáveis (incluindo a alternativa de não realizar o projeto) e recomendar medidas para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar os impactos adversos e melhorar o desempenho ambiental.

Categoria A: projetos que requerem uma avaliação ambiental completa, pois podem causar impactos adversos significativos, geralmente irreversíveis, que ultrapassam a área do empreendimento; afetam hábitats naturais, povos indígenas, recursos culturais tangíveis; ou envolvem deslocamento involuntário. A avaliação ambiental para projetos de categoria A deve examinar os impactos potenciais positivos e negativos, compará-los com aqueles das alternativas viáveis (incluindo a alternativa de não realizar o projeto) e recomendar medidas para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar os impactos adversos e melhorar o desempenho ambiental.