assegurar a implementação dos compromissos assumidos pelo empreendedor (descritos nos estudos ambientais e nas licenças ambientais);

assegurar a implementação dos compromissos assumidos pelo empreendedor (descritos nos estudos ambientais e nas licenças ambientais);A aprovação de um projeto pressupõe sua execução de acordo com um plano preestabelecido, cabendo ao empreendedor observar todas as condições impostas para evitar, reduzir ou compensar os impactos adversos e valorizar os benéficos. Vale lembrar que essa aprovação pode ser interna, quando uma empresa adota a avaliação de impacto ambiental independentemente de exigências legais, ou externa, quando uma terceira parte (como o órgão licenciador ou financiador) formalmente declara-se de acordo com o projeto proposto e impõe suas condições.

Porém, a aprovação não significa que tenha se encerrado a avaliação de impacto ambiental. Ao contrário, ela continua durante todas as etapas do período de vida do empreendimento, embora com ênfase diferente e através da aplicação de ferramentas apropriadas. George (2000, p. 177) é incisivo: “se a estrada que leva ao inferno é pavimentada com boas intenções, as avaliações ambientais que terminam no momento da decisão formam um pavimento custoso e equivocado”.

Como se verá, se o objetivo é garantir a proteção e a melhoria da qualidade ambiental, a etapa de acompanhamento é crucial para que o processo de AIA desempenhe satisfatoriamente seus papéis. O acompanhamento tem como funções:

assegurar a implementação dos compromissos assumidos pelo empreendedor (descritos nos estudos ambientais e nas licenças ambientais);

assegurar a implementação dos compromissos assumidos pelo empreendedor (descritos nos estudos ambientais e nas licenças ambientais);

adaptar o projeto ou seus programas de gestão no caso de ocorrência de impactos não previstos ou de magnitude maior que o esperado;

adaptar o projeto ou seus programas de gestão no caso de ocorrência de impactos não previstos ou de magnitude maior que o esperado;

demonstrar o cumprimento desses compromissos e a consecução de certos objetivos e metas (como o atendimento aos requisitos legais);

demonstrar o cumprimento desses compromissos e a consecução de certos objetivos e metas (como o atendimento aos requisitos legais);

fornecer elementos para o aperfeiçoamento do processo de AIA, identificando problemas decorrentes das etapas anteriores.

fornecer elementos para o aperfeiçoamento do processo de AIA, identificando problemas decorrentes das etapas anteriores.

A importância da etapa de acompanhamento tem sido cada vez mais reconhecida por estudiosos e por participantes diretos do processo de AIA, pois não são raras as ocasiões em que muitos dos compromissos assumidos pelos empreendedores não são satisfatoriamente cumpridos, chegando às vezes a serem ignorados. Essa é uma percepção recorrente entre muitos analistas de órgãos governamentais e entre profissionais que trabalham em ONGs. Estudo realizado por Dias (2001), com uma amostra representativa de projetos que passaram pelo processo de AIA no Estado de São Paulo, confirmou tal percepção: ao investigar como se dava a real implementação das medidas mitigadoras, a autora constatou um amplo descolamento entre o proposto e o realizado. Já o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União em 2009 constatou que os impactos e riscos ambientais das obras licenciadas não são avaliados e acompanhados sistematicamente (TCU, 2009, p. 10). Essa deficiência também é frequentemente citada na literatura. Wood (1995) afirma que a implementação das medidas mitigadoras é fraca em muitos países. Glasson et al. (1999, p. 209), referindo-se principalmente ao Reino Unido, entendem que há muito pouco acompanhamento após a implantação dos projetos, e que essa etapa é “provavelmente a mais fraca em muitos países”. Shepherd (1998, p. 164) assevera que o monitoramento é pouco praticado nos Estados Unidos; consequentemente é difícil verificar a efetiva aplicação das medidas mitigadoras. Sadler (1988) sintetiza tais preocupações: “O paradoxo da avaliação de impacto ambiental, tal como praticada convencionalmente, é que relativamente pouca atenção é dada aos efeitos ambientais e sociais que realmente decorrem de um projeto ou à eficácia das medidas mitigadoras e de gestão que são adotadas”.

Essas análises não significam a ausência da fase de acompanhamento, mas indicam que tem um peso relativamente pequeno diante da importância e dos recursos despendidos nas etapas pré-aprovação. Isso pode indicar uma excessiva preocupação com os aspectos formais do processo de AIA em detrimento de seu conteúdo substantivo. Dito de outra forma, grande atenção é dedicada à preparação de um EIA e à exigência de que o projeto incorpore um extenso programa de mitigação de impactos, mas, uma vez aprovado o projeto, há um interesse surpreendentemente pequeno em verificar se ele foi realmente implantado de acordo com o prescrito e se as medidas mitigadoras atingiram seus objetivos de proteção ambiental.

Os resultados efetivos da aplicação dos principais instrumentos de planejamento e gestão ambiental — sua eficácia — são discutidos por diversos autores, no contexto de diferentes sistemas jurídicos. Vários estudos tiveram como foco a avaliação de impacto ambiental. Nos primeiros anos de sua aplicação nos Estados Unidos, observadores sugeriram que os resultados alcançados estariam aquém do esperado, e dentre as razões apontadas tinha grande destaque o entendimento de que a maioria dos estudos de impacto ambiental seria de qualidade sofrível, o que não permitiria que decisões adequadas fossem tomadas tendo esses estudos como base. Os críticos sugeriam que os estudos deveriam ser mais científicos, o que poderia ser alcançado por meio de uma revisão pelos pares, fazendo-os passar por um processo semelhante ao de uma publicação científica (Schlinder, 1976) ou submetendo à publicação as pesquisas que serviriam de base aos estudos (Loftin, 1976). Outras opiniões iam no sentido de fortalecer a revisão feita pelos analistas dos órgãos governamentais e o papel do público (Auerbach et al., 1976).

Um marco nos primeiros debates sobre a eficácia da avaliação de impacto ambiental foi o estudo de Beanlands e Duinker (1983), baseado em workshops realizados com cientistas, consultores, profissionais de órgãos públicos e outros atores do processo no Canadá, além de uma série de estudos de caso, também de projetos canadenses que haviam sido submetidos à avaliação de impacto ambiental. Os autores apontaram inúmeras falhas de planejamento e de condução dos estudos. Os primeiros anos de aplicação da AIA no Canadá também resultaram em “um alto nível de frustração” dos principais envolvidos (Beanlands, 1993). As deficiências encontradas somente poderiam ser sanadas se houvesse, ao mesmo tempo, um maior rigor técnico na preparação e na análise dos estudos, assim como um sistemático monitoramento das condições ambientais após a implementação do projeto.

No início dos anos 1980, um dos focos das pesquisas a respeito da eficácia da AIA voltava-se para a qualidade e o acerto das previsões feitas nos estudos de impacto ambiental. Trabalhos como os de Bisset (1984b), Buckley (1991a, 1991b), Culhane (1985) e Culhane et al. (1987), conforme seção 10.4, tiveram, basicamente, como conclusão que muitas das previsões apresentadas nos estudos não eram passíveis de verificação, seja por não serem quantitativas, seja pela forma como eram apresentadas, com deficiências como a falta de indicação da abrangência espacial dos impactos (área de influência) ou a ausência de indicadores apropriados para monitorar os impactos reais. Estudos conduzidos no Brasil sob essa óptica chegaram a conclusões similares (Dias e Sánchez, 2001; Prado Filho e Souza, 2004).

Esses estudos, que eram chamados de “auditoria” da avaliação de impacto ambiental, tiveram uma segunda conclusão consistente: a de que muitos projetos realmente implantados eram significativamente diferentes daqueles que haviam sido descritos nos estudos de impacto ambiental, uma situação que, evidentemente, dificulta ou mesmo impede qualquer comparação entre impactos previstos e impactos reais. As razões dessas alterações têm a ver com o tempo transcorrido desde o planejamento do projeto e a preparação do estudo de impacto até sua aprovação e início da construção. As modificações também estão ligadas ao baixo grau de detalhamento dos projetos quando são preparados os estudos de impacto ambiental; entre um projeto básico de engenharia — o estágio em que são muitas vezes feitos os estudos ambientais — e um projeto executivo, muitas modificações costumam ser introduzidas (conforme o exemplo da rodovia dos Imigrantes, apresentado na seção 13.2). Aliás, se uma das funções do estudo de impacto ambiental é fazer que as ações humanas tenham o menor impacto adverso possível, então é de se esperar que haja modificações entre a concepção inicial do projeto e uma versão final, na qual os fatores ambientais foram incorporados.

Assim, pesquisas nessa linha não se mostraram muito promissoras, mas a questão da eficácia da avaliação de impacto ambiental permaneceu aberta. De um lado, o instrumento era sujeito a críticas quanto à morosidade do processo de análise dos estudos e os custos de levantamentos detalhados. De outro lado, questionava-se acerca da efetiva proteção ambiental alcançada pelos projetos que haviam passado pelo crivo da avaliação de impacto ambiental. Trabalhos teóricos e estudos de caso sobre critérios para avaliar a eficácia discutiram as razões do sucesso e as causas da inadequação dos resultados (Ortolano et al., 1987; Ortolano e Shepherd, 1995a, 1995b; Sánchez, 1993a, 1993b).

Qualquer julgamento sobre a eficácia da AIA deve levar em conta em que medida sua aplicação teria tido sucesso em promover quatro papéis complementares: (i) fornecer informação relevante para ajuda à decisão; (ii) auxiliar na concepção de projetos que minimizem os impactos ambientais adversos; (iii) funcionar como instrumento de negociação entre as partes interessadas: (iv) servir de fundamento para gestão ambiental, uma vez aprovado o projeto (Sánchez, 1993a).

Durante os anos 1990 foi realizado um grande estudo comparativo internacional, envolvendo dezenas de especialistas, sobre a eficácia da avaliação de impacto ambiental (Sadler, 1996). Partindo do princípio de que era necessário avaliar as práticas para melhorar o desempenho, isto é, o resultado da aplicação do instrumento, o estudo identificou três grupos de critérios, com distintos objetivos, para avaliar a eficácia:

relativos aos procedimentos: critérios para verificar em que medida o processo de AIA está em conformidade com requisitos legais ou normativos de cada país ou com diretrizes internacionais de boa prática;

relativos aos procedimentos: critérios para verificar em que medida o processo de AIA está em conformidade com requisitos legais ou normativos de cada país ou com diretrizes internacionais de boa prática;

substantivos: critérios para verificar se o processo de AIA atende a um conjunto de objetivos preestabelecidos, como suporte à decisão, constituir um mecanismo para levar em conta as preocupações do público e assegurar a proteção ambiental;

substantivos: critérios para verificar se o processo de AIA atende a um conjunto de objetivos preestabelecidos, como suporte à decisão, constituir um mecanismo para levar em conta as preocupações do público e assegurar a proteção ambiental;

transacionais: critérios para aferir em que medida esses objetivos são atingidos ao menor custo e no menor período de tempo possível.

transacionais: critérios para aferir em que medida esses objetivos são atingidos ao menor custo e no menor período de tempo possível.

Bailey et al. (1992) argumentam que a utilidade da AIA não se encontra tanto no acerto das previsões de impacto, mas “no foco na gestão de impactos”. Nessa linha de raciocínio, a fase de acompanhamento do processo de AIA é apontada como uma etapa crítica para seu sucesso (Arts, 1998; Arts et al., 2001). Talvez os mais sólidos argumentos que fundamentam tal afirmação prendam-se ao fato de que os estudos de impacto tratam de situações ideais, no sentido de que são projetos a serem realizados: somente quando começam a ser implementados, esses projetos se materializam e, portanto, manifestam-se também seus impactos. Como visto no Cap. 8, alguns impactos ocorrem durante a fase de preparação do projeto, mas, em boa parte dos casos, os impactos mais significativos ocorrem após o início da implantação. Há uma incerteza inerente a muitas previsões de impactos e não são poucos os casos de impactos que não são corretamente identificados ou previstos pelo EIA (conforme seção 10.4), mas que podem ser corrigidos por meio de medidas mitigadoras desenvolvidas depois da aprovação do projeto.

Não somente a prática, mas também a teoria atribuía importância menor ao que se passava após a aprovação dos projetos. Insuficiente exploração das ligações entre avaliação prévia e gestão ex post era vista como “uma deficiência perceptível da literatura teórica” sobre AIA (Bailey, 1997, p. 317), mais voltada para analisar sua influência sobre o processo decisório que leva à aprovação de uma iniciativa. As soluções passariam por uma melhor conceituação da fase de acompanhamento (Arts, 1998) e pela aplicação de boas práticas, como defendido por Wilson (1998), que não somente é necessário implementar os compromissos assumidos pelos proponentes, mas que a implementação deveria ser monitorada, relatada em documentos e auditada para verificar sua conformidade.

Trabalhos posteriores têm enfatizado as variáveis de ordem gerencial do processo de AIA como determinantes do seu sucesso, muito mais do que a qualidade técnica ou o conteúdo científico de um estudo de impacto ambiental (Perdicoúlis et al., 2012). Tem-se argumentado que um bom sistema de gerenciamento da implantação e operação (e da desativação, quando pertinente) de um empreendimento pode corrigir imperfeições resultantes das etapas prévias do processo de AIA (Marshall, 2002, 2005), haja vista que o que se deve realmente gerenciar são “os impactos reais e não os previstos” (Noble e Storey, 2004).

Em paralelo, há um reconhecimento de que um acompanhamento eficaz necessita da atuação do empreendedor e dos agentes governamentais, e que o envolvimento do público tende a melhorar os resultados.

Assim, cabe ao empreendedor (e seus contratados):

cumprir os requisitos legais (obrigações gerais de atendimento à legislação);

cumprir os requisitos legais (obrigações gerais de atendimento à legislação);

observar todas as condicionantes da licença ambiental (obrigações particulares de cada empreendimento);

observar todas as condicionantes da licença ambiental (obrigações particulares de cada empreendimento);

implementar todos os programas e planos de ação;

implementar todos os programas e planos de ação;

demonstrar o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis;

demonstrar o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis;

coletar evidências ou provas documentais que permitam demonstrar o cumprimento dos requisitos;

coletar evidências ou provas documentais que permitam demonstrar o cumprimento dos requisitos;

organizar e manter registros de sua atuação e dos resultados alcançados.

organizar e manter registros de sua atuação e dos resultados alcançados.

Ao agente governamental, cabe:

verificar e fiscalizar o atendimento às exigências;

verificar e fiscalizar o atendimento às exigências;

impor sanções em caso de não atendimento;

impor sanções em caso de não atendimento;

demonstrar às partes interessadas o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis;

demonstrar às partes interessadas o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis;

conferir e validar evidências ou provas documentais fornecidas pelo empreendedor acerca do cumprimento dos requisitos legais.

conferir e validar evidências ou provas documentais fornecidas pelo empreendedor acerca do cumprimento dos requisitos legais.

Arts et al. (2001), resumindo as conclusões de trabalhos sobre acompanhamento apresentados em sessões de congressos da IAIA, definem a fase de acompanhamento (EIA follow-up) como “o monitoramento e a avaliação dos impactos de um projeto (…) para sua gestão e comunicação sobre seu desempenho ambiental”. Dessa forma, os autores identificam quatro “elementos” de acompanhamento: (1) monitoramento, (2) avaliação da conformidade com padrões preestabelecidos e do desempenho ambiental do projeto, (3) gestão e (4) comunicação.

Diferentes instrumentos são utilizados para realizar as tarefas de acompanhamento, enquanto o papel dos atores principais (empreendedor e órgão ambiental) e dos demais atores pode ser coordenado de diferentes formas, aqui denominadas arranjos para o acompanhamento ambiental. Instrumentos e arranjos serão explorados nas próximas seções.

As atividades de acompanhamento podem ser agrupadas em três categorias: (1) monitoramento, (2) supervisão, fiscalização ou auditoria, (3) documentação e análise.

A responsabilidade pelo acompanhamento é partilhada entre o empreendedor e o órgão governamental responsável. O monitoramento, a implementação dos programas de gestão, a documentação e a análise são responsabilidades do empreendedor, que eventualmente também pode ser obrigado a realizar auditorias, ou pode realizá-las voluntariamente. A fiscalização e o exame crítico dos relatórios de monitoramento e de acompanhamento são responsabilidades que incumbem ao agente público. O público também pode ter um papel na fase de acompanhamento, como mostrarão exemplos apresentados na próxima seção, mas não se trata de uma responsabilidade assumida e, sim, do exercício do direito de ser informado sobre as condições ambientais1.

O monitoramento ambiental refere-se à coleta sistemática e periódica de dados previamente selecionados, com o objetivo principal de verificar o atendimento a requisitos predeterminados, de cumprimento voluntário ou obrigatório, como padrões legais e condições impostas pela licença ambiental. Os itens monitorados abarcam parâmetros do ambiente afetado e parâmetros do empreendimento. Quando o monitoramento ambiental usa os mesmos parâmetros, as mesmas estações de amostragem e os mesmos métodos de coleta e análise que foram usados para a preparação do diagnóstico ambiental, é possível constatar os impactos reais do projeto, por meio de uma comparação com a situação pré-projeto (dada no diagnóstico ambiental prévio). Todavia, isso pressupõe qualidade e consistência no monitoramento pré-projeto, que desta forma se revela como um dos pontos críticos para promover a integração entre o planejamento e a gestão ambiental.

Entretanto, convém registrar que o termo monitoramento também é usado com outros significados, às vezes se confundindo com as próprias atividades de acompanhamento. Por exemplo, as instituições financeiras comumente se referem a “monitoramento” de um projeto após a concessão de crédito, para descrever as atividades de verificação do cumprimento dos compromissos contidos em um plano de ação. No caso dos Princípios do Equador III, é requerido um “monitoramento independente” executado por um consultor ambiental e social. Assim, o tomador de empréstimo é sujeito a inspeções e auditorias de terceira parte que procuram verificar as evidências de cumprimento do plano de ação, assim como verificar a conformidade legal. Em planejamento e gestão ambiental, um mesmo termo pode ter significado distinto em diferentes contextos (Cap. 1).

A supervisão, a fiscalização e a auditoria são atividades complementares que se superpõem parcialmente e não são definidas de maneira consistente. No sentido mais comum desses termos, a supervisão é uma atividade contínua realizada pelo empreendedor ou seu representante, com a finalidade de verificar o cumprimento de exigências legais ou contratuais por parte de empreiteiros e quaisquer outros contratados para a implantação, operação ou desativação de um empreendimento. A supervisão também é utilizada por agentes financeiros com o mesmo sentido de verificar o atendimento a exigências de natureza contratual. Fiscalização é uma atividade correlata, porém realizada por agentes governamentais no cumprimento do poder de polícia do Estado. A fiscalização muitas vezes se faz por amostragem e é discreta, em contraposição ao caráter contínuo e permanente da supervisão. Há certa força de expressão nessa afirmativa: contínuo e permanente não significa uma observação diuturna e cerrada das atividades de terceiros, mas o emprego de procedimentos sistemáticos que requerem a presença constante da equipe de supervisão no campo. Já a auditoria é uma atividade sistemática, documentada, objetiva e periódica que visa analisar a conformidade com critérios prescritos, nesse caso, o atendimento aos requisitos legais, aos termos e condições da licença ambiental ou a outros critérios, como os que podem ser impostos por agentes financeiros.

Uma das modalidades de auditoria ambiental é aquela integrante dos sistemas de gestão ambiental e de qualidade, cuja orientação é dada pela norma ISO 19.011: 2002. Esse tipo de auditoria é definido como “processo sistemático, documentado e independente para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos” (item 3.1). A definição do parágrafo anterior é mais geral e mais condizente com a evolução histórica do conceito de auditoria ambiental.

Vários estudos têm mostrado que a supervisão ambiental é ferramenta da maior importância para assegurar: (i) o cumprimento efetivo das medidas mitigadoras e demais condições impostas (Goodland e Mercier, 1999; Küller e Machado, 1998); (ii) a adaptação do projeto ou de seus programas de gestão, no caso de impactos não previstos ou de impactos de magnitude maior que o esperado (Costa e Sánchez, 2010; Sánchez e Gallardo, 2005). Entre outras vantagens, a supervisão e a auditoria podem detectar alguma não conformidade2 antes que o monitoramento (ou a fiscalização, ou alguma denúncia) indique um problema ou uma não conformidade legal.

A supervisão ambiental vem se tornando usual no Brasil e em outros países para a fase de implantação de empreendimentos. Ela tem algumas semelhanças com a supervisão, controle ou fiscalização de obras civis, que tem como uma de suas principais funções a verificação de conformidade com o projeto, ou seja, se a obra foi construída de acordo com as especificações do projeto. A supervisão ambiental verifica a conformidade com os requisitos aplicáveis, como as condicionantes da licença ambiental. É normalmente realizada por uma empresa especializada contratada para esta única tarefa. Supervisores de campo acompanham a construção, registram problemas, como não conformidades ou desvios de menor importância, estabelecem prazos para ação corretiva e verificam seu cumprimento.

Documentação é parte da fase de acompanhamento que envolve o registro sistemático de resultados de monitoramento, de constatações de não conformidades, de evidências de atendimento a requisitos e de quaisquer outras informações relevantes. Os registros devem ser coletados, armazenados de modo tal que permita sua fácil recuperação e submetidos a uma análise que possa alertar para a necessidade de adotar medidas corretivas, caso os critérios preestabelecidos não sejam atendidos.

Segundo USEPA (1989), diferentes meios são empregados pelas autoridades ambientais para verificar o cumprimento das obrigações das empresas, destacando-se a análise de resultados de automonitoramento e as inspeções de campo. As inspeções são usadas para as seguintes funções:

avaliar o grau de cumprimento dos requisitos legais;

avaliar o grau de cumprimento dos requisitos legais;

determinar se o automonitoramento e os relatórios resultantes estão de acordo com protocolos estabelecidos;

determinar se o automonitoramento e os relatórios resultantes estão de acordo com protocolos estabelecidos;

detectar e documentar violações dos requisitos legais.

detectar e documentar violações dos requisitos legais.

Ainda segundo USEPA (1989, p. 3-12), há três níveis de aprofundamento para realizar-seuma inspeção:

Inspeção visual (walk-through), limitada a uma caminhada pela área, verificando a existência de dispositivos de controle, observando as práticas de trabalho e verificando se há um armazenamento adequado de dados; tipicamente tais inspeções têm duração de algumas horas.

Inspeção visual (walk-through), limitada a uma caminhada pela área, verificando a existência de dispositivos de controle, observando as práticas de trabalho e verificando se há um armazenamento adequado de dados; tipicamente tais inspeções têm duração de algumas horas.

Inspeção de avaliação de cumprimento (compliance evaluation), que, além das observações visuais, inclui análise e avaliação de registros de monitoramento, documentos, entrevistas e outras atividades de coleta de evidências (incluindo a coleta de amostras físicas em alguns casos). Também pode incluir testes de processos e equipamentos de controle.

Inspeção de avaliação de cumprimento (compliance evaluation), que, além das observações visuais, inclui análise e avaliação de registros de monitoramento, documentos, entrevistas e outras atividades de coleta de evidências (incluindo a coleta de amostras físicas em alguns casos). Também pode incluir testes de processos e equipamentos de controle.

Inspeção com amostragem (sampling inspection), que inclui coleta planejada de amostras para checar resultados do automonitoramento; é uma investigação completa que pode durar semanas.

Inspeção com amostragem (sampling inspection), que inclui coleta planejada de amostras para checar resultados do automonitoramento; é uma investigação completa que pode durar semanas.

As inspeções servem tanto à supervisão como à fiscalização e à auditoria. Frequentemente, uma inspeção segue um roteiro preestabelecido, de acordo com seu objetivo. Assim, inspeções de rotina para fins de fiscalização usualmente se baseiam em requisitos de uma lei ou regulamento cujo cumprimento se deseja verificar; caso o inspetor ou fiscal constate alguma irregularidade, precisa enquadrá-la em alguma categoria que tipifique uma conduta em desacordo com a lei, para que o transgressor possa ser notificado, multado ou receber outras sanções previstas. Essas inspeções têm escopo limitado pela competência legal do agente fiscal.

A demonstração dos resultados costuma ser feita por meio de relatórios que podem ou não ser divulgados publicamente. O conteúdo de um relatório público é ilustrado no Quadro 18.1, que traz a estrutura de um “balanço de atividades ambientais” anual preparado pela Hydro-Québec durante a construção da usina hidrelétrica Sainte-Marguerite 3, situada em um afluente da margem esquerda do rio São Lourenço. Vários exemplares do relatório-síntese foram impressos e distribuídos para os interessados, além dos documentos protocolizados nos organismos governamentais competentes. Esse é o primeiro de uma série de relatórios anuais sobre a situação do monitoramento e a implantação das medidas de gestão desse empreendimento, cuja construção teve início em abril de 1994 e terminou em 2004. Projeto de grande porte, é constituído de uma barragem de 410 m de altura, um reservatório de 25.300 ha e uma usina de 884 MW de potência instalada.

Quadro 18.1 Balanço de atividades ambientais — construção da usina hidrelétrica Sainte-Marguerite 3, Quebec, Canadá

RESUMO |

INTRODUÇÃO |

ESTUDOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL |

Estudo morfossedimentológico do estuário do rio Sainte-Marguerite Qualidade da água Fauna terrestre Avifauna Utilização do território Economia regional Atualização do contexto socioeconômico Avaliação dos impactos econômicos regionais Eficácia das medidas de otimização das consequências econômicas regionais Aspectos sociais [para cada item do monitoramento apresentam-se objetivos, métodos e resultados] |

MEDIDAS MITIGADORAS |

Aproveitamento de madeira Arqueologia Documentação audiovisual de cachoeiras e corredeiras Controle das estradas de acesso Programa de comunicação ambiental Otimização dos impactos econômicos |

MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO E INDENIZAÇÃO |

Compensação para população autóctone Apoio ao desenvolvimento regional e valorização ambiental |

ESTUDOS SOBRE A BIOLOGIA DO SALMÃO |

SUPERVISÃO AMBIENTAL |

AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS |

Lista das autorizações obtidas no período |

ANEXOS |

Condicionantes das licenças ambientais (39 condicionantes provinciais e onze federais) Avanço no cumprimento das condicionantes Autos de infração recebidos Principais documentos encaminhados ao Ministério de Meio Ambiente Cronogramas (monitoramento, implementação das medidas) Lista de estudos realizados Lista de cartas preparadas ou atualizadas |

Fonte: Hydro-Québec, Aménagement Hydroélectrique de Sainte-Marguerite 3. Bilan des Activités Environnementales 1994-1995.

O proponente do projeto e o poder público têm papéis centrais (diferentes e complementares) na fase de acompanhamento, mas outros protagonistas podem desempenhar papel relevante para o sucesso dessa etapa, em particular o público. Não há uma fórmula ideal para organizar o acompanhamento, que pode ser feito sob diferentes formatos ou arranjos. Cinco formatos são discutidos a seguir, os quais, evidentemente, não esgotam as possibilidades de organização para acompanhamento ambiental e não são mutuamente excludentes.

A fiscalização é um mecanismo muito comum de acompanhamento, em geral previsto em leis, mas nem sempre o mais eficaz. As leis geralmente atribuem aos órgãos governamentais o dever de fiscalizar a conduta de indivíduos ou empresas, e preveem sanções em caso de não cumprimento das determinações dos agentes de fiscalização. No entanto, fiscalização requer procedimentos preestabelecidos e rotinas de trabalho que nem sempre se coadunam às necessidades dos projetos sujeitos à avaliação de impacto ambiental, uma vez que é justamente devido às suas características que esses projetos foram submetidos ao processo. Por outro lado, toda fiscalização atua por amostragem, e para muitos empreendimentos sujeitos ao processo de AIA o acompanhamento é essencial, e não deveria ser facultativo.

Critérios de triagem podem ser usados para selecionar os empreendimentos que necessitam de acompanhamento mais estrito, como inspeções mais frequentes. Assim, o acompanhamento de certos empreendimentos de alto impacto poderia ser feito por uma comissão mista (que será discutida a seguir), ao passo que outros ficariam sujeitos a uma fiscalização regular, rotineira ou mesmo ocasional. Ademais, as atividades de acompanhamento também podem ser mais ou menos intensas segundo a fase do empreendimento; assim, para projetos de infraestrutura, a fase de implantação costuma ser crítica e pode provocar grande parte dos impactos mais significativos, de modo que o acompanhamento geralmente demanda mais atenção nessa fase.

Condições que indicam a necessidade de acompanhamento ambiental de projetos são sugeridos por Arts e Meijer (2004, p. 70) e podem ser usadas para selecionar os projetos para fins de acompanhamento:

grau de incerteza das previsões do EIA;

grau de incerteza das previsões do EIA;

grau de incerteza sobre a eficácia das medidas mitigadoras;

grau de incerteza sobre a eficácia das medidas mitigadoras;

complexidade e porte do projeto;

complexidade e porte do projeto;

sensibilidade da área afetada pelo empreendimento;

sensibilidade da área afetada pelo empreendimento;

preocupação política ou social.

preocupação política ou social.

O estudo de Dias e Sánchez (2001) mostrou que muitas vezes não é claro o que deve ser acompanhado, fiscalizado ou controlado e menos ainda como pode ser avaliado o atendimento às condicionantes de uma licença.

Para a etapa de construção, nunca é demais enfatizar o papel da supervisão que o empreendedor deve exercer sobre as empresas contratadas e os demais tipos de cuidados, como a inserção de cláusulas que estabelecem obrigações ambientais nos contratos de prestação de serviços.

Em nenhum país os órgãos governamentais têm capacidade de fiscalizar todos os empreendimentos submetidos ao processo de AIA. Mesmo com a utilização de algum critério de triagem que selecione os empreendimentos que necessitem acompanhamento mais intenso, não há como realizá-lo continuamente. Por outro lado, é o empreendedor quem deve arcar com todos os custos relacionados aos seus projetos, e o acompanhamento ambiental é um dos itens de custo.

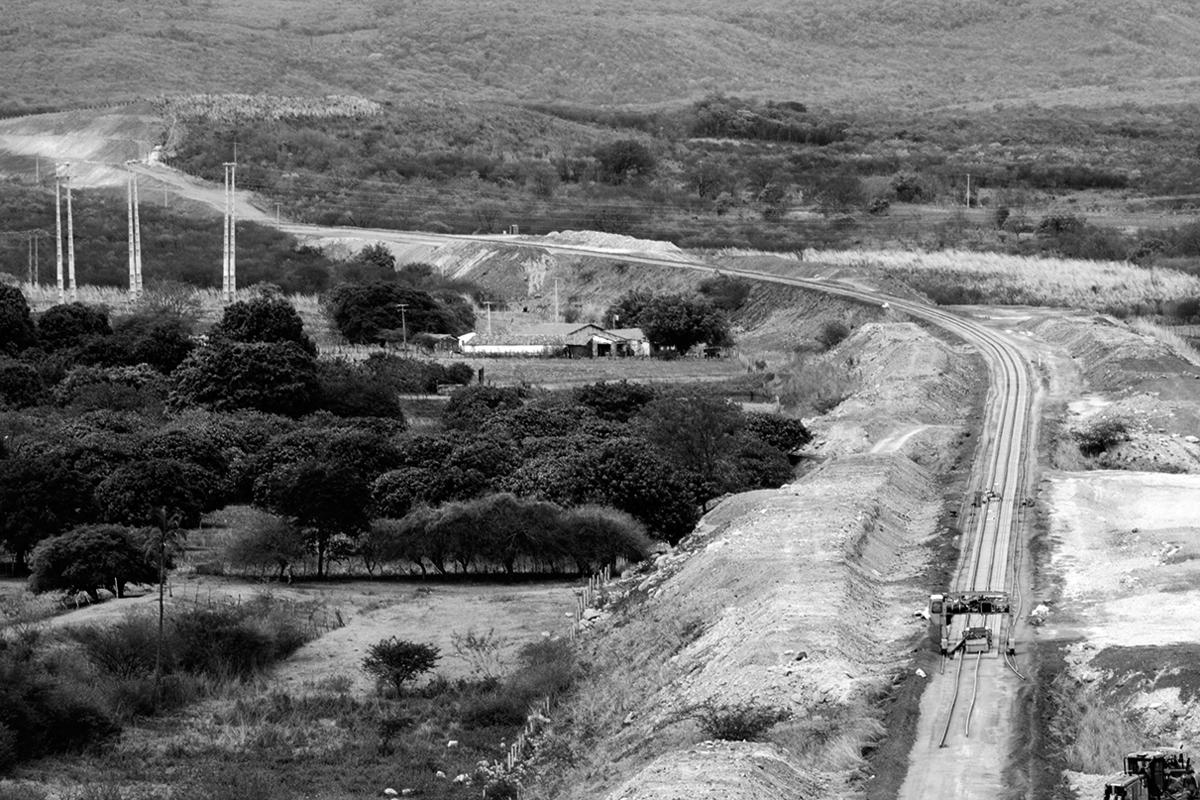

Embora todas as atividades de gestão ambiental possam ser realizadas internamente na empresa, costuma-se atribuir maior credibilidade quando uma terceira parte independente verifica o que foi realizado e emite um parecer ou certificado. A contratação de uma terceira parte pode ser feita voluntariamente pela empresa ou resultar de determinação do agente licenciador ou financiador. Por exemplo, tem sido comum licenças ambientais no Brasil incluírem uma condicionante de supervisão de terceira parte durante as atividades de construção de projetos de infraestrutura (Fig. 18.1), assim como bancos multilaterais de desenvolvimento têm feito tal exigência. Também o Padrão de Desempenho 1 requer que, “no caso de projetos com impactos significativos, o cliente contratará especialistas externos para verificar suas informações de monitoramento” (parágrafo 22). Em Hong Kong, a legislação determina que os relatórios de acompanhamento preparados pelo empreendedor (em geral assessorado por um consultor ambiental) sejam aprovados por um “verificador ambiental independente”, que ateste o conteúdo de cada relatório.

Fig. 18.1 Obras de construção da ferrovia Transnordestina, no Ceará, onde a supervisão ambiental foi uma condicionante da licença ambiental. Observa-se a instalação de lastro, dormentes e trilhos sobre um trecho em aterro, assim como, no canto superior direito, uma grande área de corte. A movimentação do solo em cortes e aterros é uma das atividades acompanhadas pela equipe de supervisão ambiental

Verificar se suas atividades atendem aos requisitos legais de proteção ambiental é uma das obrigações de toda empresa. Os custos de monitoramento ambiental são parte dos custos operacionais de qualquer atividade econômica. Idealmente, a empresa coleta dados sobre seu desempenho — de acordo com um plano previamente estabelecido —, registra-os, interpreta e prepara relatórios periódicos, que servem para comunicar os resultados interna e externamente.

A preparação de relatórios de andamento acerca dos programas de gestão ou relatórios conclusivos sobre a implantação de medidas mitigadoras ou compensatórias é uma exigência costumeira em muitas licenças ambientais, mas sua implementação não é muito simples. A escolha prévia de indicadores quando da preparação do plano de gestão e a coleta sistemática de dados por meio de programas de monitoramento são uma condição necessária para o acompanhamento mediante esses relatórios. Estes são preparados pelo empreendedor, muitas vezes com a ajuda de consultores, e, para validá-los, é preciso submetê-los ao crivo do órgão fiscalizador ou de uma comissão externa, pois, do contrário, podem ter baixa credibilidade. O Quadro 18.1 mostra um exemplo de relatório de atividades de acompanhamento ambiental durante a etapa de construção de uma usina hidrelétrica. É um relatório público sintético que apresenta os mais importantes resultados dos trabalhos realizados durante o período; informa quais foram os vários estudos técnicos em andamento ou concluídos e onde podem ser consultados.

A divulgação de resultados de monitoramento nem sempre é transparente; dados e relatórios podem não ser publicamente disponíveis e sua divulgação pode não ser claramente exigida pela legislação. Por outro lado, o excesso de informação pode também dificultar a compreensão dos reais impactos de um projeto ou o satisfatório cumprimento de exigências e compromissos. O nível mais básico de comunicação é a divulgação de relatórios técnicos. Empresas mais avançadas podem utilizar a internet e as redes sociais para divulgar rapidamente dados que possam ser de interesse de grupos de pessoas. Por exemplo, a empresa MTR, empreendedora do projeto de ferrovia de alta velocidade em Hong Kong (seção 11.1 e Quadro 11.2), divulga semanalmente os resultados de monitoramento de ruído e de qualidade do ar em cada estação de amostragem, além de preparar relatórios mensais de acompanhamento, uma exigência legal.

O emprego de comissões de acompanhamento tem sido uma solução adotada em alguns casos polêmicos, quando é reduzida a confiança do público nos órgãos de governo ou ainda quando estes carecem de recursos humanos ou financeiros para fiscalizar com eficácia. As comissões podem ser interinstitucionais ou incluir representantes comunitários ou de organizações não governamentais.

Comissões interinstitucionais podem formar um mecanismo eficaz de acompanhamento quando há diversos órgãos governamentais com atribuições diferentes para fiscalizar um empreendimento, conforme foi discutido no final da seção precedente. Formam-se grupos com um representante de cada órgão que realizam inspeções em conjunto, discutem em grupo e podem também formular exigências conjuntas coerentes. Isso requer, é claro, disposição para colaborar e uma inequívoca repartição de responsabilidades. O acompanhamento ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes utilizou esse modelo, que associou diversos departamentos, com atribuições distintas, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (Gallardo e Sánchez, 2004).

Durante o período de construção (1999-2002), inspeções periódicas eram realizadas por equipes mistas. Essa foi a fase mais crítica do projeto, e os impactos mais significativos se davam no meio físico. Para reforçar a ação dos órgãos diretamente envolvidos, foi contratado o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que entrou com uma equipe especializada em processo de dinâmica superficial do meio físico, um dos mais importantes problemas, pois a construção foi feita em uma área de vertentes íngremes e de alta pluviosidade, a Serra do Mar. Relatórios mensais do IPT informavam o agente governamental (Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental — Daia) e o empreendedor sobre eventuais problemas encontrados.

Em paralelo, o empreendedor tinha sua própria equipe ambiental e contratou os serviços de uma empresa de consultoria para, entre outras funções, implementar o programa de monitoramento ambiental, implementar um sistema de gestão e detectar não conformidades com relação às boas práticas ambientais ou procedimentos estabelecidos pela própria empresa. Por sua vez, o consórcio construtor também tinha sua equipe ambiental, encarregada de resolver os problemas à medida que fossem detectados. Sánchez e Gallardo (2005) destacam a importância da organização interna do proponente e das empreiteiras como um fator essencial para a satisfatória implementação das medidas mitigadoras, ao lado do controle externo exercido no plano administrativo.

As comissões mistas incluem a participação de representantes da comunidade, usualmente como observadores, caracterizando-se como uma forma de participação pública na etapa de acompanhamento. Um exemplo inovador é o caso da abertura da mina do Trevo, uma mina subterrânea de carvão localizada em Siderópolis, Santa Catarina, cujo processo de AIA foi bastante conflituoso e contou com intensa participação da comunidade, tendo várias vezes ocorrido manifestações contrárias ao empreendimento. A mina situa-se em uma zona rural caracterizada por pequenas propriedades e agricultura familiar. Os agricultores temiam principalmente que a mina viesse a interferir no regime de circulação das águas subterrâneas e pudesse secar nascentes e cacimbas (Crepaldi, 2003, p. 47), transformando, assim, a produção agrícola e a qualidade da vida. Com a mediação do promotor de Justiça da comarca foi formada uma comissão contando com a participação de moradores que, logo após o início dos trabalhos de abertura da mina, passou a ter livre acesso a todos os dados de monitoramento e a realizar inspeções mensais na mina, verificando o avanço do projeto e o cumprimento de medidas mitigadoras. Além disso, um morador local foi contratado pela empresa, atuando como uma espécie de fiscal interno e verificando “se os órgãos ambientais fazem cumprir os termos do acordo”, além de informar o Ministério Público sobre o andamento dos trabalhos (Crepaldi, 2003, p. 49). Tal arranjo foi capaz de forjar uma relação de confiança mútua entre as partes e também ajudou a garantir o cumprimento dos compromissos firmados pela empresa.

O programa intenso de monitoramento foi um elemento essencial da estratégia de acompanhamento. Vários pontos de monitoramento situavam-se nas propriedades daqueles que protestaram contra a implantação da mina. Com o intuito de aumentar a credibilidade do programa de monitoramento, parte das medições e amostragens foi inicialmente realizada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, enquanto os dados dos impactos mais críticos — aqueles sobre os recursos hídricos subterrâneos — foram interpretados e analisados por um instituto especializado ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nas situações — bastante comuns — em que a comunidade desconfia da empresa e mesmo dos órgãos governamentais, a chancela de um organismo independente pode ser a única saída para resolver o conflito, pois alterações ambientais observadas ou medidas na área de influência de um projeto podem ser devidas às suas atividades, mas também a outros agentes degradadores ou mesmo a causas naturais. A interpretação dos resultados pode até colocar em cheque elementos essenciais do programa de monitoramento, como os procedimentos de amostragem ou a qualidade das análises laboratoriais, e talvez sejam necessárias alterações do programa.

O caso da mina do Trevo também incluiu uma garantia interessante: a empresa foi obrigada, pelo Ministério Público, a contratar um seguro contra danos ambientais, segundo o qual, caso houvesse danos, a seguradora ressarciria as vítimas. A exigência de garantias financeiras, como seguros, cauções ou outras modalidades, é um mecanismo para assegurar ao público, ao governo e a outras partes interessadas que os compromissos assumidos pelo proponente do projeto serão realmente cumpridos de modo satisfatório. Garantias financeiras são exigidas em diversos países para atividades como mineração, disposição de resíduos e certas atividades industriais (Sánchez, 2001).

Uma comissão mista também foi criada para acompanhamento no caso do aumento das concentrações de mercúrio nos reservatórios hidrelétricos do norte do Quebec, Canadá (conforme seção 10.4 e Fig. 8.1). Suas funções incluíam o seguimento do problema já identificado nas represas existentes e das medidas preventivas ou compensatórias para novos empreendimentos. A questão do aumento das concentrações de mercúrio nas águas e nos tecidos dos peixes era da maior relevância, pois afetava não somente a saúde, mas também o modo de vida tradicional das comunidades indígenas locais (os Cri), para quem os peixes representam uma parte importante da dieta, e a pesca, um elemento indissociável da cultura.

Para acompanhar a situação, orientar o monitoramento e estabelecer diretrizes sobre as pesquisas necessárias para embasar as ações de mitigação, foi criado um “Comitê da Baía James sobre o Mercúrio”, composto por representantes dos Cri, do governo provincial e do empreendedor (Hydro-Québec), dotado de um orçamento de CAN$ 18,5 milhões para um período de dez anos (1987-1996). Monitoramento, pesquisa e mitigação formaram os fundamentos do programa de acompanhamento. O monitoramento incluiu, entre outros, a determinação do teor de mercúrio nos tecidos de algumas espécies de peixes (ver Fig. 10.11) consumidos pelos Cri, e a determinação do conteúdo desse metal nos fios de cabelo da população (que é o procedimento padrão para o acompanhamento de populações humanas, como aquelas afetadas pelo uso do mercúrio em garimpos de ouro). A pesquisa foi voltada, basicamente, para a compreensão e a modelagem dos processos de transformação do mercúrio metálico (Hg0) em metilmercúrio (CH3Hg), composto orgânico facilmente absorvido pelos organismos. Finalmente, a mitigação buscou desenvolver fontes alternativas de pescado com baixos teores de mercúrio (Comité de la Baie James sur le Mercure, 1988, 1992).

Na construção dos túneis da ferrovia de alta velocidade em Hong Kong, o empreendedor negociou a constituição de dez “grupos de ligação comunitária”, que incluíam representantes de escolas situadas nas áreas afetadas, representantes de associações de moradores e outras entidades. Cada grupo realiza visitas à obra e reuniões com a equipe do empreendedor e acompanha a divulgação de informações no site do projeto. Governos locais (distritos) também são visitados regularmente pela equipe do empreendedor para esclarecimentos e informações.

A existência de canais de comunicação com o público durante as fases de implantação e operação de empreendimentos é boa prática e amplamente reconhecida; é um requisito do sistema de gestão ISO 14.001: 2004 e também do sistema de gestão ambiental e social dos Padrões de Desempenho da IFC. O Padrão de Desempenho 1 requer que os clientes adotem um procedimento de recebimento, registro e resposta a queixas das comunidades afetadas (às vezes conhecido por “mecanismo de reclamação”). Esse mecanismo tem a finalidade de “receber e facilitar a solução de preocupações e reclamações das comunidades afetadas sobre o desempenho socioambiental do cliente” e deve ser “proporcional aos riscos e impactos adversos do projeto” (ou seja, o mecanismo deve ser mais robusto para projetos de maior impacto) e deve ter as comunidades afetadas como seus principais usuários (parágrafo 35). Esse padrão também requer a preparação, pelo empreendedor, de relatórios periódicos a essas comunidades (parágrafo 36).

INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS

Outro arranjo, sofisticado e custoso, tem sido empregado em alguns casos altamente polêmicos. Trata-se da criação de instituições independentes para acompanhar um empreendimento. Um dos primeiros casos se deu na Austrália no final dos anos 1970. Depois de anos de debates que abarcaram todo o país, o governo federal australiano decidiu autorizar a abertura de duas minas de urânio no norte, em território federal. No entanto, as incertezas quanto aos impactos potenciais dos empreendimentos, e quanto à capacidade das empresas interessadas em controlar esses impactos, motivou a decisão de criar, por meio de uma lei de 1978, três instituições para exercer controle e monitoramento das novas minas3. As instituições criadas foram:

o Comitê Coordenador para a Região dos Rios Alligator;

o Comitê Coordenador para a Região dos Rios Alligator;

o Instituto de Pesquisa da Região dos Rios Alligator;

o Instituto de Pesquisa da Região dos Rios Alligator;

a Agência do Cientista Supervisor (Office of the Supervising Scientist) para a Região dos Rios Alligator.

a Agência do Cientista Supervisor (Office of the Supervising Scientist) para a Região dos Rios Alligator.

As funções da agência foram definidas como:

“pesquisar os efeitos das operações de mineração de urânio sobre o meio ambiente da região dos rios Alligator”;

“pesquisar os efeitos das operações de mineração de urânio sobre o meio ambiente da região dos rios Alligator”;

“coordenar e supervisionar a implantação das exigências ambientais relativas à mineração de urânio impostas pela legislação em vigor”;

“coordenar e supervisionar a implantação das exigências ambientais relativas à mineração de urânio impostas pela legislação em vigor”;

“desenvolver e promover normas, procedimentos e medidas para a proteção e a restauração do meio ambiente”;

“desenvolver e promover normas, procedimentos e medidas para a proteção e a restauração do meio ambiente”;

“aconselhar o ministro (e o Parlamento) sobre esses temas” (OSS, 1986).

“aconselhar o ministro (e o Parlamento) sobre esses temas” (OSS, 1986).

Entretanto, o governo, por meio do Departamento de Minas e Energia dos Territórios do Norte, mantém sua função legal de “licenciamento e regulamentação da mineração de urânio”, pois o cientista supervisor “não impõe condições ambientais sobre a mineração e não tem poderes para fazer cumprir a legislação” (OSS, 1986). O Office of the Supervising Scientist, cujas funções foram ampliadas por leis posteriores, é uma importante instituição de pesquisa, produzindo anualmente dezenas de relatórios e artigos científicos. Um relatório anual de atividades é apresentado ao Parlamento (OSS, 1993).

Um arranjo semelhante, uma espécie de “cão de guarda”, foi a solução encontrada para o acompanhamento ambiental de uma nova mina de diamante aberta no final dos anos 1990 nos territórios do noroeste canadense. Foi criada uma agência independente de monitoramento ambiental, que empregou pessoas da comunidade local (comunidades indígenas) para o monitoramento da fauna, haja vista que os principais impactos potenciais do empreendimento se dariam sobre a fauna autóctone, principalmente espécies utilizadas pelas populações humanas (Ross, 2002).

Há diversas maneiras de se fazer o acompanhamento e não há solução universal. Tal é a conclusão de Morrison-Saunders et al. (2003, p. 53) ao analisarem mais de uma dezena de casos em diferentes países, desenvolvidos e em desenvolvimento, pois “o sucesso da fase de acompanhamento depende de fatores contextuais” como recursos, capacitação técnica, requisitos legais, tipo de projeto e envolvimento do público. Em cada país haverá o melhor ou os melhores arranjos, em função não somente da legislação, mas muitas vezes das condições particulares de cada caso, como o grau de interesse e envolvimento da comunidade.

Os benefícios de integrar a etapa prévia de avaliação às ações de gestão ambiental durante as atividades de implantação, operação e desativação dos empreendimentos são apontados por diversos autores (Jones e Mason, 2002; Ridgeway, 1999; Sánchez e Hacking, 2002; van der Vorst et al., 1999) como mais uma oportunidade de melhorar os resultados concretos de proteção ambiental. Nesse sentido, poderia haver um ganho com a integração da AIA às várias ferramentas de gestão que foram desenvolvidas depois dela, como a auditoria ambiental, os sistemas de gestão ambiental e a avaliação de desempenho ambiental, todas, aliás, inspiradas e adaptadas da própria AIA.

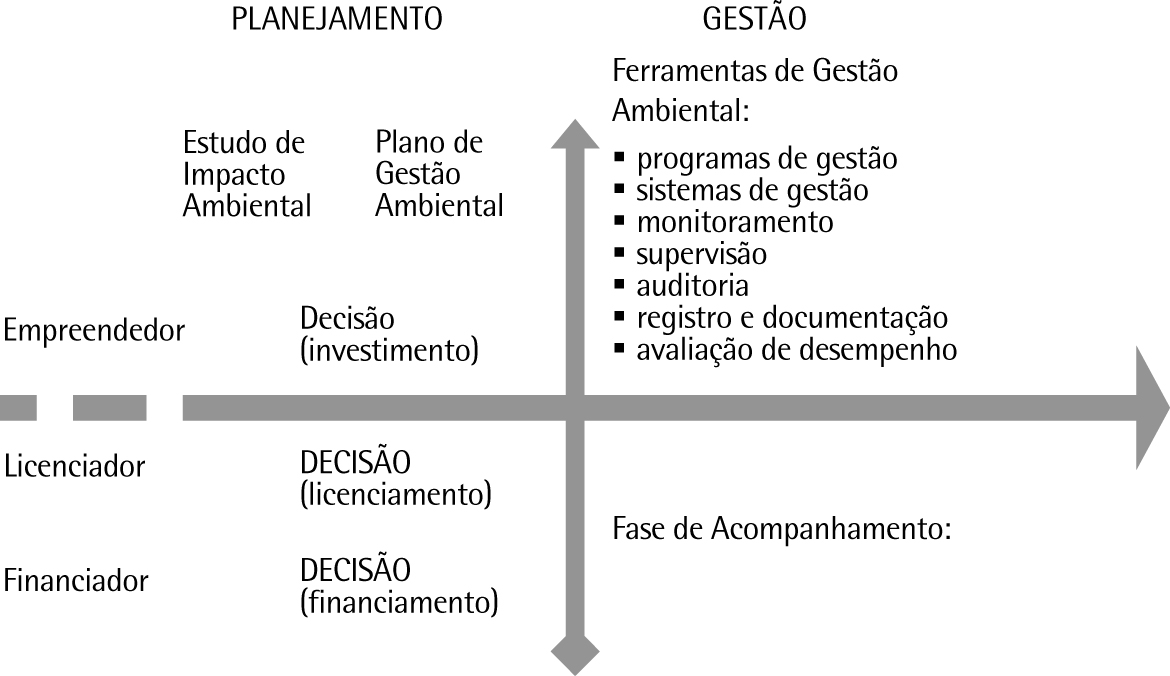

A Fig. 18.2 ilustra a relação entre planejamento e gestão ambiental de um novo empreendimento na fase de acompanhamento. Para a fase de acompanhamento, utilizam-se algumas ferramentas de gestão ambiental, como o monitoramento e a auditoria. Enquanto na fase de acompanhamento, como se verificou, a responsabilidade é partilhada entre o empreendedor e o agente público, na gestão do empreendimento a responsabilidade é do empreendedor, que pode utilizar ferramentas como o sistema de gestão ambiental (SGA) ou sistemas integrados de gestão (meio ambiente, saúde e segurança) e a avaliação de desempenho ambiental.

Fig. 18.2 Relação entre os papéis da avaliação de impacto ambiental e das ferramentas de gestão ambiental segundo as principais fases do período de vida de um empreendimento.

Fonte: adaptado de Marshall (2001a).

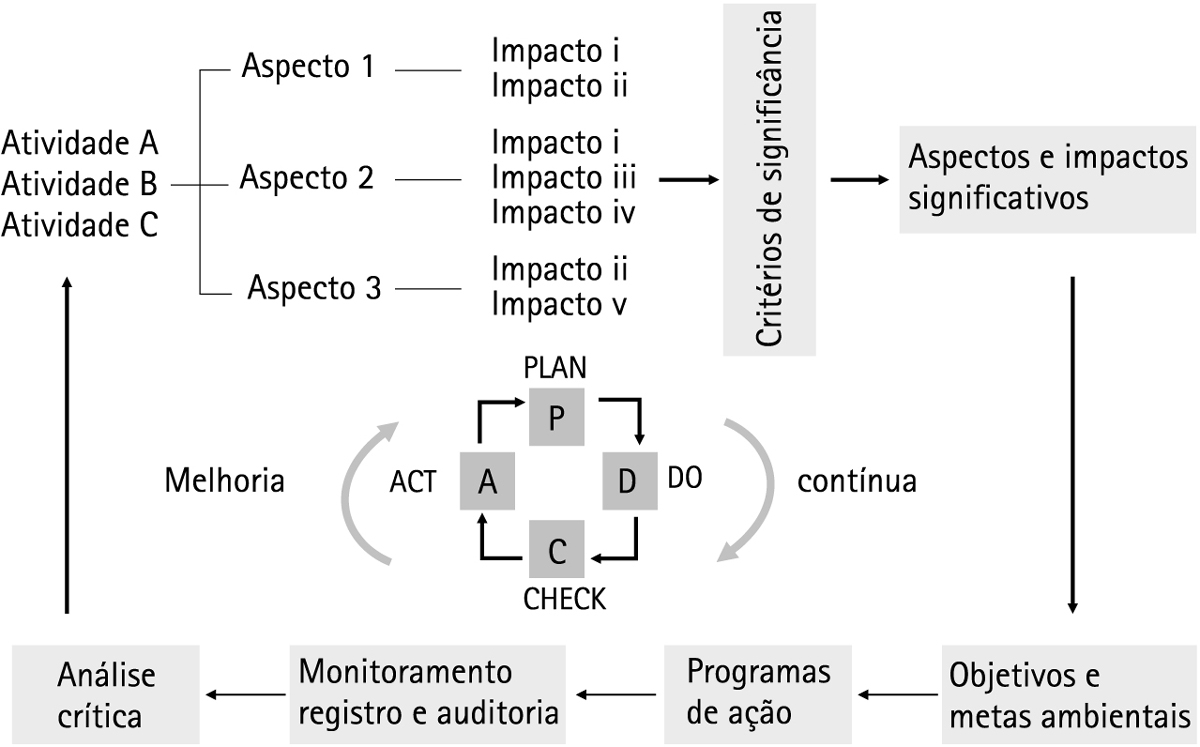

Outros instrumentos de gestão também têm papel complementar. A auditoria ambiental pode ser parte do SGA, e serve para verificar sua conformidade em relação a critérios preestabelecidos, dentre os quais necessariamente figura o atendimento aos requisitos legais e às condições impostas pela licença ambiental. Já a avaliação de desempenho ambiental permite demonstrar se os resultados esperados em termos de proteção ambiental e implementação de programas compensatórios estão sendo atingidos. A Fig. 18.3 ilustra o ciclo de planejamento, implementação, controle e melhoria4 que orienta e estrutura os sistemas de gestão.

Embora os sistemas de gestão ambiental tenham aplicação mais difundida para a fase de funcionamento de empreendimentos, também podem ser empregados com sucesso para a fase de implantação, como demonstrado em alguns casos (Marshall, 2002; Sánchez e Gallardo, 2004).

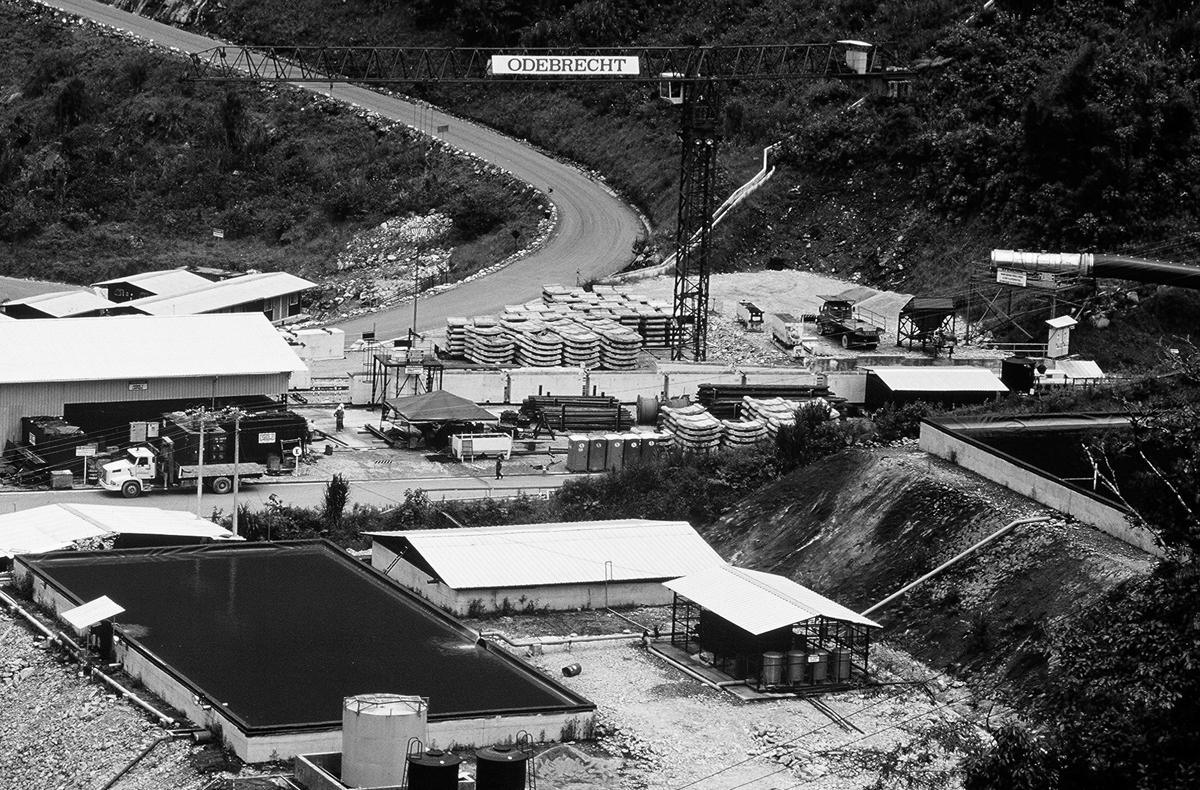

Identificar aspectos e impactos ambientais, estabelecer programas de gestão e realizar monitoramento são alguns dos pontos comuns entre a avaliação de impacto ambiental e os sistemas de gestão ambiental. Essa é uma das razões de existir um “alto grau de congruência” (van der Vorst et al., 1999) entre a avaliação de impacto e os instrumentos, como os sistemas de gestão ambiental e a análise de ciclo de vida. Ridgeway (2005) defende o ponto de vista de que, conforme vai se acumulando a experiência com os sistemas de gestão ambiental, vai ficando mais claro como algumas das ferramentas do SGA podem ser usadas para auxiliar na implementação dos resultados da AIA. A Fig. 18.4 mostra um canteiro de obras de uma empresa que adota um SGA de acordo com a norma ISO 14.001; atividades como tratamento de efluentes de escavação de um túnel, armazenamento de derivados de petróleo e gestão de resíduos, entre outras, são organizadas de forma a atender a objetivos e metas de proteção ambiental e prevenção da poluição.

Fig. 18.3 Identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais e ciclo PDCA, para a melhoria da gestão do desempenho ambiental

Fig. 18.4 Canteiro de obras de construção da usina hidrelétrica San Francisco, Equador, que conta com sistema de gestão ambiental. Note-se, na porção inferior-esquerda da foto, uma instalação de tratamento de efluentes dos túneis em construção

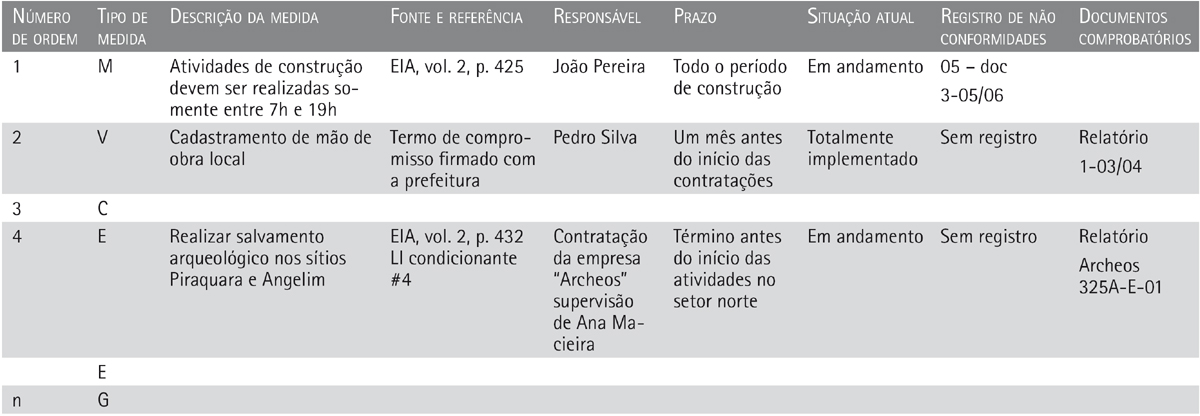

A principal vantagem de organizar a implementação das medidas mitigadoras e, de um modo geral, dos compromissos da empresa e das condicionantes da licença ambiental em torno de um sistema de gestão, é que esse é um modo prático e facilmente reconhecível (por ser normalizado) de traduzir os compromissos e as obrigações do proponente em um conjunto de tarefas passível de verificação e controle. Como constatado por Dias e Sánchez (2001), entre outros autores, muitos compromissos assumidos pelo proponente estão dispersos em diferentes partes do EIA ou de relatórios posteriores, e a verificação de seu cumprimento pode facilmente passar ao largo dos trabalhos de supervisão e fiscalização. Por outro lado, alguns desses compromissos (e mesmo exigências de licenças ambientais) também precisam ser traduzidos em instruções precisas para as equipes encarregadas do projeto.

Como maneira de sanar essas deficiências, pode-se dar mais atenção à elaboração detalhada de um plano de gestão ambiental, como notado, entre outros autores, por Goodland e Mercier (1999). Uma solução prática é adotada em Hong Kong, onde os proponentes devem preparar um “Manual de Monitoramento e Auditoria” para cada projeto; desse manual deve constar um resumo das recomendações do EIA (HKEPD, 1996). O Quadro 18.2, à semelhança do Quadro 13.9, ilustra uma maneira de sintetizar a transformação das recomendações do EIA e das exigências da licença ambiental em tarefas passíveis de verificação ou auditoria.

Dias (2001), enfatizando o caráter público do processo de AIA, vai mais longe na proposta de tradução das condições impostas para o empreendimento, e propõe que o resultado da etapa decisória deveria ser um “documento de aprovação” do projeto. Esse documento, diferentemente das licenças atuais, que somente fazem menção à obrigatoriedade de adoção das “medidas propostas no EIA”, deveria compilar todas essas medidas em um formato adequado para a etapa de acompanhamento, facilitando a supervisão, a fiscalização e a auditoria. A esse propósito, Morrison-Saunders et al. (2003) observam que no Estado da Austrália Ocidental os proponentes devem apresentar, no EIA, uma “lista consolidada de compromissos de mitigação e monitoramento”, que é usualmente incorporada às condicionantes da autorização governamental.

Quadro 18.2 Registro de requisitos de gestão ambiental para verificação de andamento e atendimento

M – medidas de mitigação ou atenuação de impactos negativos

C – medidas de compensação de impactos negativos

V – medidas de valorização de impactos positivos

E – estudos complementares

G – medidas de capacitação e gestão

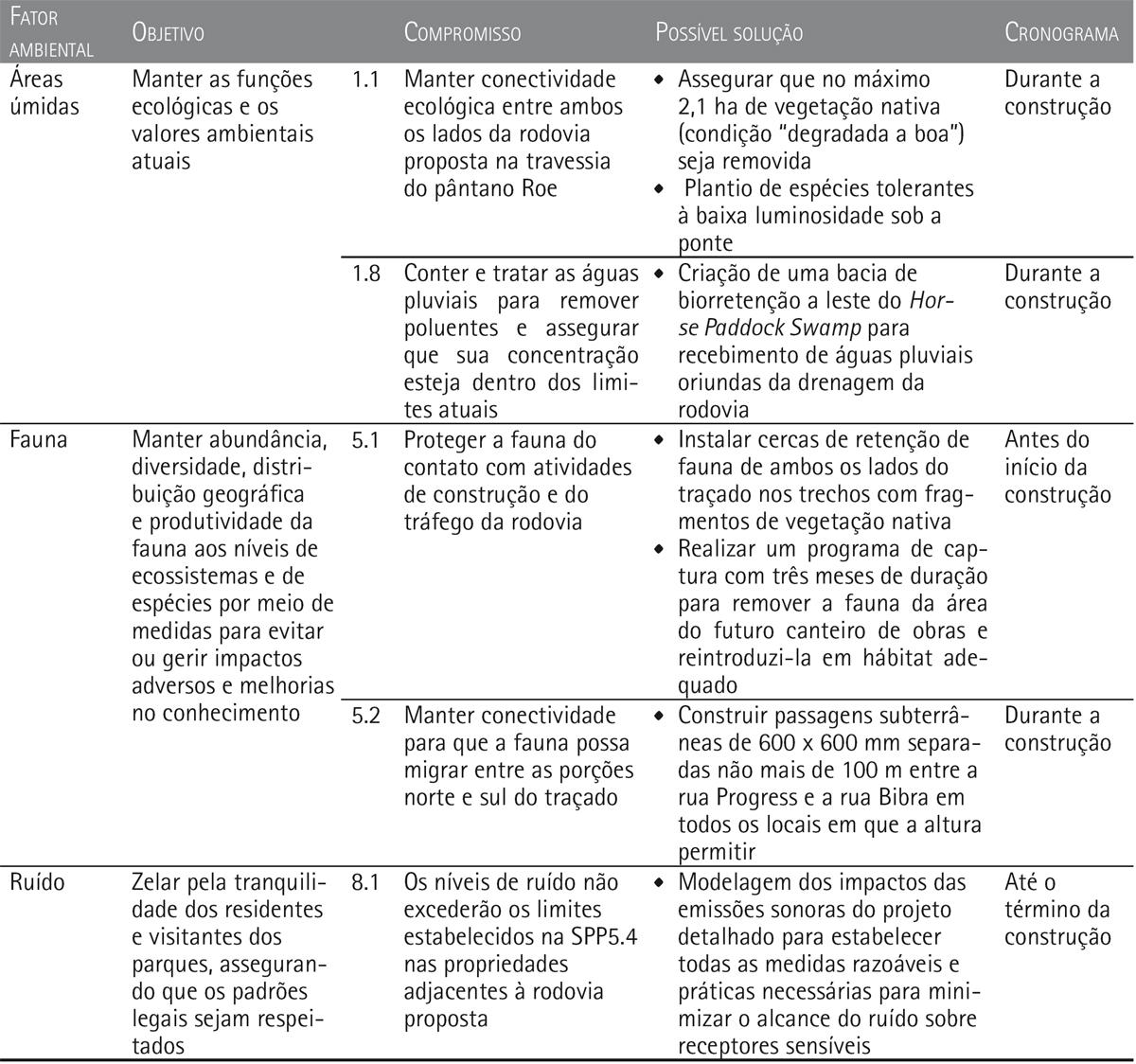

O Quadro 18.3 mostra extratos do capítulo “Compromissos de Gestão Ambiental” de um EIA de um projeto de prolongamento de uma via expressa urbana que cruza áreas de importância ambiental (áreas úmidas e hábitats de espécies ameaçadas) na região de Perth, Austrália Ocidental. Os compromissos estão organizados por “fatores ambientais chave”, que foram selecionados pela Autoridade de Proteção Ambiental para os termos de referência desse EIA. Para cada fator, há um objetivo de proteção ambiental, também estabelecido pela Autoridade. Para atingir cada objetivo há um ou mais compromissos que o empreendedor assume publicamente ao apresentar o EIA, seguido da indicação de como os compromissos poderão ser respeitados, de modo a atingir os objetivos definidos para cada fator ambiental. O compromisso do empreendedor, então, é o de atingir resultados, e não uma “obrigação de fazer”.

Quadro 18.3 Exemplos de compromissos registrados em um EIA de um projeto de rodovia

Nota: o EIA apresenta um total de 35 compromissos.

Fonte: SouthMetroConnect, Roe Highway Extension Public Environmental Review, 2011.

Afinal, se o EIA demonstra a viabilidade do empreendimento, esta é sempre condicionada ao atendimento das medidas mitigadoras e demais programas de gestão. Se os compromissos assumidos pelo empreendedor não forem redigidos de maneira clara, então a verificação de seu atendimento será muito difícil ou mesmo impossível. O que se requer, desta forma, é uma espécie de contrato público entre o empreendedor e a sociedade, no qual esta é representada pelo agente governamental.

1O acesso à informação ambiental é um dos fundamentos da Convenção de Aarhus, conforme seção 16.1.

2Não conformidade é um termo muito usado em auditoria. Designa qualquer situação que não esteja de acordo com o esperado (por exemplo, em desacordo com uma condição estipulada em licença ambiental). Ainda que de uso corrente, o termo não é definido na norma ISO 19.011: 2002.

3Uma medida compensatória foi a criação do Parque Nacional Kakadu, um dos mais importantes da Austrália e também designado como sítio do patrimônio mundial (Fig 1.1).

4Também conhecido como “ciclo PDCA” – plan, do, check, act.