Uma das funções da avaliação de impacto ambiental é servir como ferramenta para planejar a gestão ambiental das ações e iniciativas às quais se aplica. Ao estudar detalhadamente as principais interações entre a ação proposta e o meio ambiente, a equipe técnica que elabora o estudo de impacto ambiental está bem posicionada para formular recomendações que visem à redução dos impactos adversos, realçar os impactos benéficos e traçar diretrizes de manejo.

Diferentemente dos sistemas de gestão ambiental e de outras ferramentas correlatas, o estudo de impacto ambiental não trabalha com situações concretas de impactos ou de risco ambiental, mas com situações potenciais, de modo que as medidas de gestão propostas em um EIA só poderão ser aplicadas na eventualidade do empreendimento ser aprovado e efetivamente implantado. Outra diferença importante entre um SGA e um EIA é que o plano de gestão ambiental decorrente da preparação do EIA é dirigido às três principais etapas do ciclo de vida de um empreendimento (implantação, operação e desativação), ao passo que as medidas e os programas de gestão oriundos de um SGA costumam limitar-se à etapa de operação. Com efeito, para muitos empreendimentos, os impactos decorrentes da implantação e das atividades de construção podem ser muito mais significativos do que aqueles advindos do seu funcionamento, como é o caso de boa parte das obras de infraestrutura, a exemplo de rodovias, linhas de transmissão de energia elétrica, sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgotos ou resíduos sólidos, e mesmo muitas indústrias, entre outros.

Entende-se que o desempenho ambiental da atividade, isto é, o conjunto de resultados concretos e demonstráveis de proteção ambiental1, tenderá a ser mais satisfatório à medida que as próprias ações (atividades, produtos e serviços) do empreendimento forem planejadas para assegurar a proteção ambiental, que é uma das finalidades da AIA. Gestão ambiental, nesse contexto, pode ser conceituada como: um conjunto de medidas de ordem técnica e gerencial que visam a assegurar que o empreendimento seja implantado, operado e desativado em conformidade com a legislação ambiental e outras diretrizes relevantes, a fim de minimizar os riscos ambientais e os impactos adversos, além de maximizar os efeitos benéficos.

Durante muitos anos, o foco da avaliação de impacto ambiental foi evitar e minimizar as consequências negativas dos investimentos públicos e privados. O enfoque atual é muito mais amplo, pois vários protagonistas perceberam que o potencial do processo de AIA é muito maior: em vez de concentrar-se na redução dos impactos negativos, o processo de AIA pode permitir uma análise, sob a perspectiva de múltiplos atores, da contribuição que os projetos analisados podem trazer para a recuperação da qualidade ambiental, para o desenvolvimento social e para a atividade econômica da comunidade ou da região sob sua influência. Trata-se, na verdade, de analisar a contribuição do projeto para o desenvolvimento sustentável2 (IFC, 2003b), perspectiva que norteia alguns um novo enfoque de avaliação de impactos chamado de análise ou avaliação de sustentabilidade (Gibson et al., 2005; Bond et al., 2012).

O plano de gestão ambiental resultante da avaliação de impactos de um novo projeto é uma ferramenta importante para transformar um potencial em contribuição efetiva para o desenvolvimento sustentável. Um plano de gestão cuidadosamente elaborado, e satisfatoriamente implantado por uma equipe competente, pode fazer toda a diferença entre um projeto tradicional e um projeto inovador, entre um projeto no qual sobressaiam os impactos negativos, ainda que minimizados, e um projeto no qual se destaquem os impactos positivos.

Há três condições para realizar tal potencial. A primeira delas é a preparação cuidadosa do plano de gestão, devidamente orientado para atenuar os impactos adversos significativos e para reduzir as lacunas de conhecimento e as incertezas sobre os impactos reais do projeto.

A segunda condição é o envolvimento das partes interessadas na elaboração do plano — o plano de gestão é certamente um dos componentes que devem ser mais bem negociados de todo o EIA. Ele envolverá compromissos do empreendedor que demandarão recursos humanos, financeiros e organizacionais, e também pode requerer o trabalho com parceiros institucionais, como órgãos de governos e organizações não governamentais.

Finalmente, a terceira condição para o sucesso de um plano de gestão ambiental (e, eventualmente, para o sucesso do empreendimento sob o ponto de vista ambiental) é sua adequada implementação, dentro de prazos compatíveis com o cronograma do empreendimento. A implementação deveria ser verificada com a ajuda de indicadores mensuráveis de andamento e de consecução dos objetivos pretendidos. Ferramentas para a realização dessa terceira condição são a supervisão ambiental, a fiscalização, a auditoria ambiental e o monitoramento ambiental. O processo de AIA prevê o uso dessas ferramentas na etapa que se segue à aprovação do projeto, conhecida como etapa de acompanhamento (Cap. 18).

Costuma-se abrigar sob o termo genérico de “medidas mitigadoras” a designação do conjunto de ações a serem executadas visando a reduzir os impactos negativos de um empreendimento. Dentro da perspectiva preventiva que norteia a avaliação de impacto ambiental, trata-se de antever quais serão os principais impactos negativos e buscar medidas para evitar que ocorram, ou para reduzir sua magnitude ou sua importância.

Outro item usual dos estudos de impacto ambiental é o plano de monitoramento, ou seja, uma descrição dos procedimentos que serão adotados quando da implantação, operação e desativação do empreendimento. A finalidade é constatar, com a ajuda de indicadores predefinidos, se os impactos previstos no EIA se manifestaram na prática e verificar se o empreendimento funciona dentro dos critérios aceitáveis de desempenho, atendendo a padrões legais, condições estabelecidas em sua licença ambiental ou quaisquer outras condicionantes, como exigências de agentes financiadores e compromissos assumidos com partes interessadas.

Esses dois componentes obrigatórios dos EIAs têm em comum o fato de se referirem a providências que deverão futuramente ser tomadas caso o projeto seja aprovado; normalmente as ações propostas e descritas nos estudos ambientais se transformam em compromisso do empreendedor ou em condições obrigatórias impostas pelo agente regulador (licenciador).

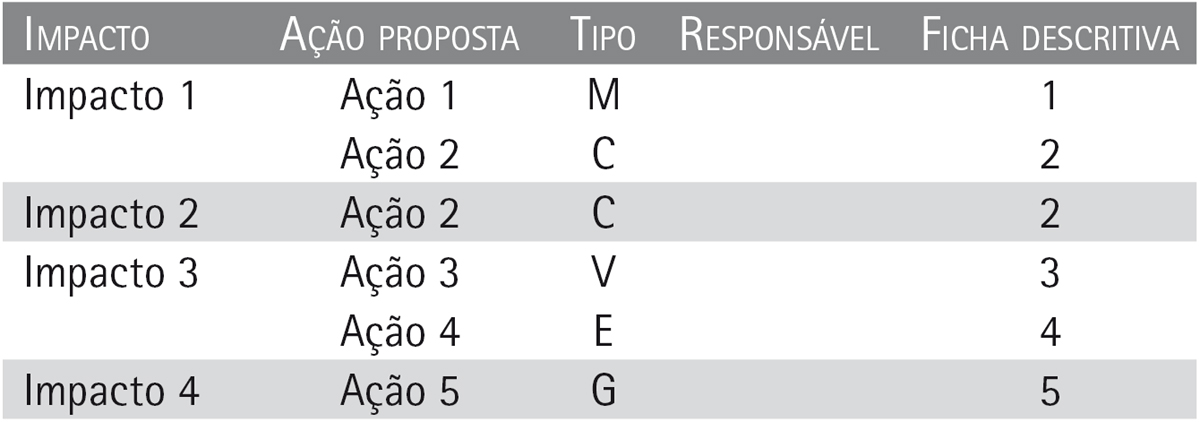

Na prática, as condições impostas quando da análise e aprovação de um novo empreendimento podem, muitas vezes, ir além desses dois elementos essenciais, para incluir outras medidas correlatas, também destinadas a compatibilizar o projeto com as características do ambiente afetado. Tal conjunto de medidas pode ser agrupado sob a denominação genérica de plano de gestão ambiental, denominação usada internacionalmente. Além das medidas mitigadoras e do plano de monitoramento, os planos de gestão costumam abordar pelo menos duas outras categorias de ações: as medidas compensatórias e as medidas de valorização dos impactos benéficos. Ademais, pode-se também incluir no plano de gestão eventuais outros estudos que venham a ser necessários para melhor conhecer os impactos do empreendimento e detalhar as medidas de gestão. Sinteticamente, pode-se dizer que, dentro de um estudo de impacto ambiental, um plano de gestão ambiental é um conjunto de medidas propostas para prevenir, atenuar ou compensar impactos adversos e riscos ambientais, além de medidas voltadas para valorizar os impactos positivos.

Como exemplo, o Quadro 13.1 traz uma lista de medidas que, frequentemente, fazem parte dos planos de gestão ambiental apresentados em EIAs de barragens. Essas medidas, individualmente ou agrupadas, podem constituir programas de ação. Cada programa deve ser individualmente descrito no próprio EIA ou em documentos posteriores, que recebem denominações diferentes em cada jurisdição — como o Projeto Básico Ambiental (PBA) ou o Plano de Controle Ambiental (PCA) no Brasil, mas que genericamente são também conhecidos como Planos de Gestão Ambiental. O PBA foi inicialmente definido como um estudo ambiental para empreendimentos do setor elétrico (usinas hidrelétricas, termelétricas e linhas de transmissão), introduzido pela Resolução Conama 6/87. É preparado como requisito para a solicitação da licença de instalação; portanto, depois da aprovação do EIA. Já o PCA foi introduzido pelas Resoluções Conama 9 e 10, ambas de 6 de dezembro de 1990, como requisito para a solicitação de licença de instalação de empreendimentos de mineração, e “conterá os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados na fase de LP [licença prévia]” (Art. 5º de ambas resoluções). Com o passar do tempo, esses acrônimos foram perdendo o significado inicial e passaram a designar os documentos descritivos de ações a serem empreendidas após licença prévia. O grau de detalhamento e o momento de apresentação de um plano de gestão ambiental variam de acordo com a legislação de cada jurisdição. O Quadro 13.2 traz programas que fazem parte do Plano de Controle Ambiental de uma usina hidrelétrica no Sul do País.

Quadro 13.1 Medidas típicas de um plano de gestão ambiental de uma barragem

Remoção da vegetação antes da inundação |

Compensação pela perda de hábitats mediante a proteção de uma área equivalente |

Extrair os materiais de construção das áreas a serem inundadas |

Adotar medidas de controle da poluição durante as obras |

Adotar medidas de controle de erosão durante as obras |

Recuperar as áreas degradadas |

Educação ambiental e treinamento da mão de obra |

Salvamento arqueológico na área diretamente afetada |

Reassentamento das populações atingidas |

Provisão de infraestrutura e serviços nas áreas de reassentamento |

Indenização das benfeitorias perdidas |

Indenização de direitos de exploração mineral |

Assistência técnica para os reassentados |

Regularização jurídica das propriedades |

Manutenção de vazão mínima a jusante |

Regularização da vazão a jusante de forma a reproduzir o regime hídrico preexistente |

Construção de escada para passagem de peixes |

Desenvolvimento da produção pesqueira no reservatório |

Desenvolvimento do potencial turístico e recreativo |

Reconstrução da infraestrutura inundada (estradas, linhas de transmissão, armazéns, infraestrutura social) |

Documentação cultural e programa de valorização da cultura local |

Documentação e registro do patrimônio natural perdido |

Medidas de proteção da bacia hidrográfica (revegetação das margens do reservatório, programas de conservação de solos etc.) |

Quadro 13.2 Programas de gestão ambiental para uma usina hidrelétrica

PROGRAMAS |

PROJETOS |

||

Socioeconômico e cultural |

Remanejamento e compensação da população atingida |

||

Reestruturação e revitalização das comunidades lindeiras |

|||

Resgate e preservação do patrimônio histórico-cultural |

|||

Resgate e preservação do patrimônio paisagístico |

|||

Resgate e preservação do patrimônio arqueológico |

|||

Adequação da infraestrutura de serviços |

|||

Educação ambiental |

|||

Hidrologia, climatologia e qualidade da água |

Observação das condições hidrológicas |

||

Observação das condições climatológicas |

|||

Monitoramento das condições limnológicas e da qualidadeda água |

|||

Monitoramento das macrófitas aquáticas |

|||

Monitoramento e manejo da ictiofauna |

|||

Monitoramento das condições hidrossedimentológicas |

|||

Ações integradas de conservação do solo e da água |

|||

Geotecnologia |

Monitoramento sismológico |

||

Monitoramento da exploração dos recursos minerais |

|||

Monitoramento dos aquíferos |

|||

Monitoramento da estabilidade de taludes marginais |

|||

Meio Biótico |

Manejo e salvamento de flora e fauna |

||

Reflorestamento |

|||

Aplicação de recursos em unidades de conservação |

|||

Meio Físico |

Limpeza da bacia de acumulação |

||

Gerenciamento e recomposição ambiental das áreas da obra |

|||

Gerencial |

Gestão do reservatório |

||

Monitoramento e avaliação da implantação do PBA |

|||

Comunicação social |

Fonte: Geab (Grupo de Empresas Associadas Barra Grande), UHE Barra Grande, Projeto Básico Ambiental, 2001.

Os programas de controle e de gestão podem ser organizados em um sistema de gestão ambiental. Diferentemente da gestão por programas, a gestão por sistemas articula-se em torno de um ciclo de planejamento, implementação e controle (conhecido como ciclo PDCA), em que a experiência adquirida é utilizada para promover melhorias gradativas no sistema. A gestão por programas, por outro lado, é composta por um conjunto de medidas e ações não necessariamente articulados entre si e que nem sempre incluem mecanismos de avaliação. Caso o proponente tencione utilizar um sistema de gestão em conformidade com a norma ISO 14.001: 2004, então pode ser conveniente que já durante a preparação do EIA sejam identificados os aspectos e impactos ambientais, na etapa de identificação dos impactos, e que sejam definidos, na etapa de elaboração do plano de gestão, os objetivos e as metas ambientais (item 4.3.3 da norma), assim como programas e procedimentos de gestão ambiental (item 4.3.4 da norma), como sugerido por Sánchez e Hacking (2002). Evidentemente, objetivos, metas e programas são sempre sujeitos a revisão, e no caso de um empreendimento ainda em planejamento certamente estarão sujeitos a detalhamento, o qual poderá ser feito durante a preparação dos estudos necessários à etapa seguinte do licenciamento ambiental, a obtenção da licença de instalação. Os planos preparados após os EIAs normalmente devem incluir projetos detalhados ou executivos dos componentes do empreendimento e dos sistemas de controle ambiental, podendo também incluir o detalhamento do sistema de gestão. Em Portugal, após a aprovação do EIA de um projeto, o proponente deve preparar um “Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução”, que descreve o projeto detalhado e eventuais alterações em relação ao projeto descrito no EIA.

Ações propostas com a finalidade de reduzir a magnitude ou a importância dos impactos ambientais adversos são chamadas de medidas mitigadoras ou de atenuação. Medidas típicas incluem sistemas de redução da emissão de poluentes, como o tratamento de efluentes líquidos, a instalação de barreiras antirruído e o abatimento das emissões atmosféricas por meio da instalação de filtros, mas os tipos de medidas mitigadoras possíveis abrangem uma gama ampla, desde medidas muito simples, como a instalação de bacias de decantação de águas pluviais para reter partículas sólidas e evitar seu transporte para os cursos d’água durante a etapa de construção, até o emprego de técnicas sofisticadas de redução de emissões atmosféricas.

Modificações de projeto para evitar ou reduzir impactos adversos também são medidas mitigadoras. Assim, enterrar parte de uma linha de transmissão para evitar interferência com uma rota de migração de aves, aumentar o espaçamento entre os cabos de uma linha aérea para evitar que aves de grande envergadura sejam eletrocutadas, isolar um dos cabos de uma rede de distribuição, ou ainda aumentar a altura de torres de linhas de transmissão na travessia de áreas florestadas para reduzir o desmatamento, são exemplos de alterações de projeto que evitam alguns impactos e que também podem ser chamados de medidas mitigadoras.

Em 1997, uma ação movida pelo Ministério Público Federal, responsabilizando uma empresa de transmissão de energia elétrica pela morte de tuiuiús (Jabiru mycteria), ave que pode atingir 2,2 m de envergadura (Fig. 13.1) na rodovia Transpantaneira, no Estado do Mato Grosso, propiciou a adoção de medidas para resolver o seguinte problema: as aves estavam morrendo eletrocutadas ao colidirem com os condutores energizados da rede rural de distribuição de energia elétrica. Em um projeto-piloto, um dos cabos convencionais da rede de distribuição foi substituído por um cabo protegido, modificação que evitou morte de tuiuiús e de outras aves. Em seguida, a empresa de eletricidade desenvolveu um procedimento interno (parte de seu sistema de gestão) para construção de redes de distribuição em áreas alagáveis do Pantanal, onde as cruzetas que suportam os cabos (fixadas no topo dos postes) passaram a ter 3,5 m, em vez de 2,5 m, aumentando, dessa forma, o espaçamento entre os cabos (Cemat, 2011, p. 94).

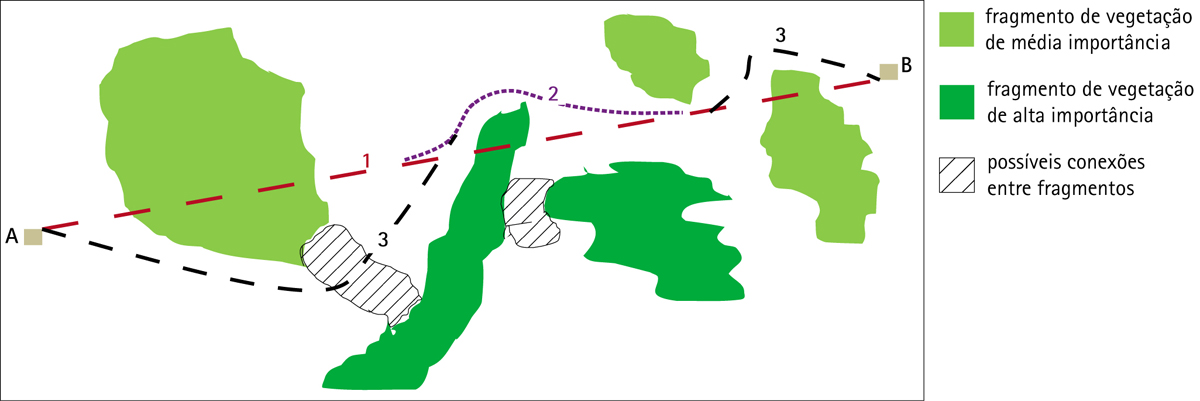

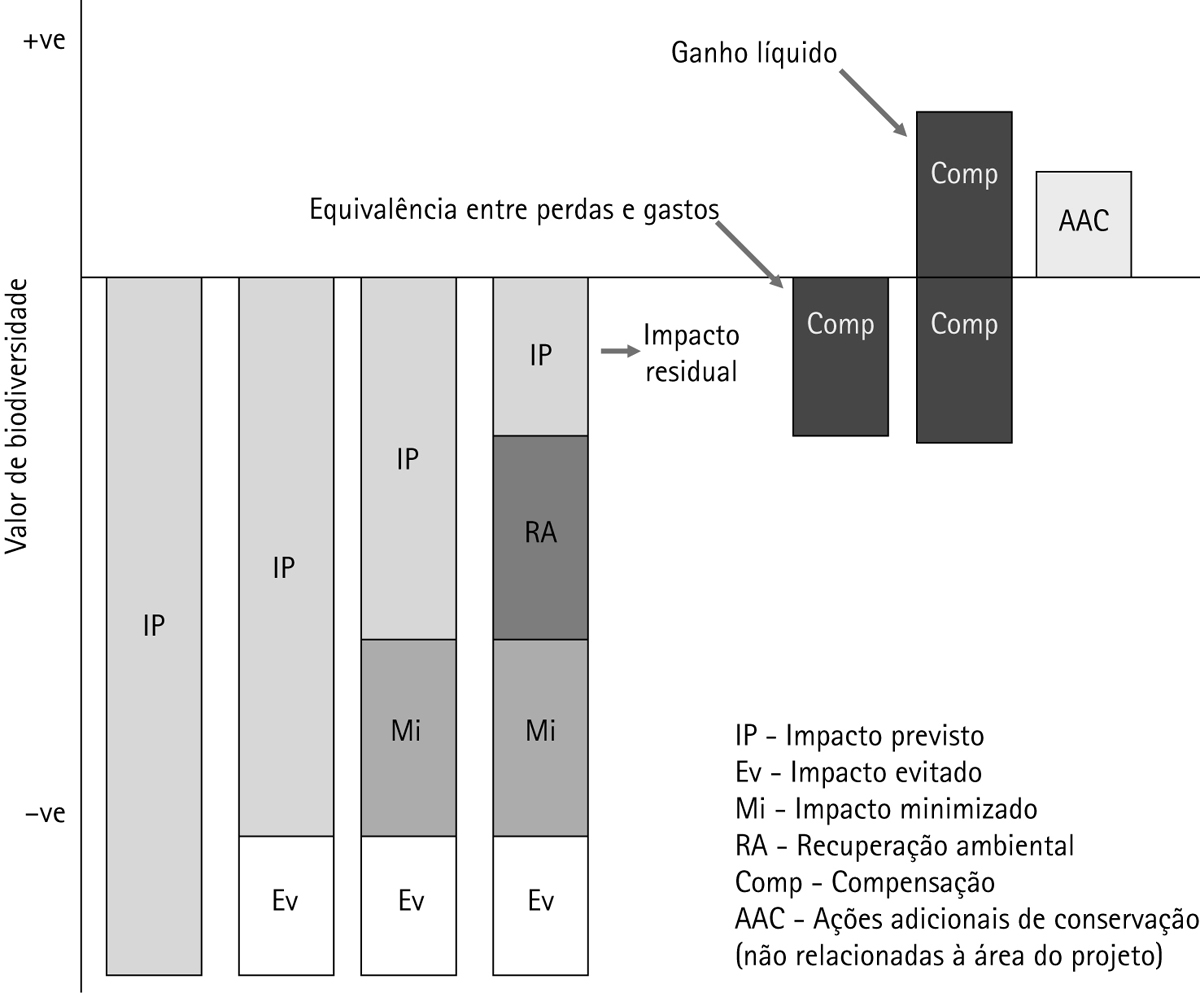

Medidas para evitar a ocorrência de impactos às vezes também são chamadas de mitigadoras e, na verdade, preferíveis às medidas de redução ou minimização de impactos. Medidas de recuperação do ambiente que virá a ser degradado ou de correção de danos também fazem parte do plano de gestão ambiental. A ordem de preferência para as medidas mitigadoras (Fig. 6.11) é também chamada de hierarquia de mitigação e é de aplicação internacional: “A hierarquia de mitigação para abordar os impactos e riscos identificados favorecerá a evitação sobre a mitigação e, caso ainda ocorram impactos residuais, a compensação”, segundo o parágrafo 15 do Padrão de Desempenho 1 (IFC, 2012). A Fig. 13.2 mostra três traçados para um projeto linear (como um duto ou uma rodovia) visando ligar os pontos A e B:

1] o traçado 1, direto, é o de menor custo e maior impacto sobre a biodiversidade, pois aumenta a fragmentação da paisagem;

2] o traçado 1 modificado pelo desvio 2 reduz os impactos, pois evita o fragmento de vegetação de maior importância;

3] a combinação dos traçados 2 e 3 minimiza os impactos sobre a vegetação, pois contorna todos os fragmentos.

As áreas hachuradas da Fig. 13.2 também mostram possibilidades de compensação em caso de fragmentação pelo traçado 1 ou mesmo de ganho líquido, ou seja, melhoria em relação à situação prévia, como será visto adiante neste capítulo. Evidentemente os casos reais serão sempre mais complexos que esta figura, pois os desvios não somente representam, via de regra, custos mais altos, como também é preciso considerar sua viabilidade técnica e os demais impactos ambientais, como aqueles decorrentes de movimentação de solo e rocha ou a interferência sobre as formas de uso do solo, entre outros.

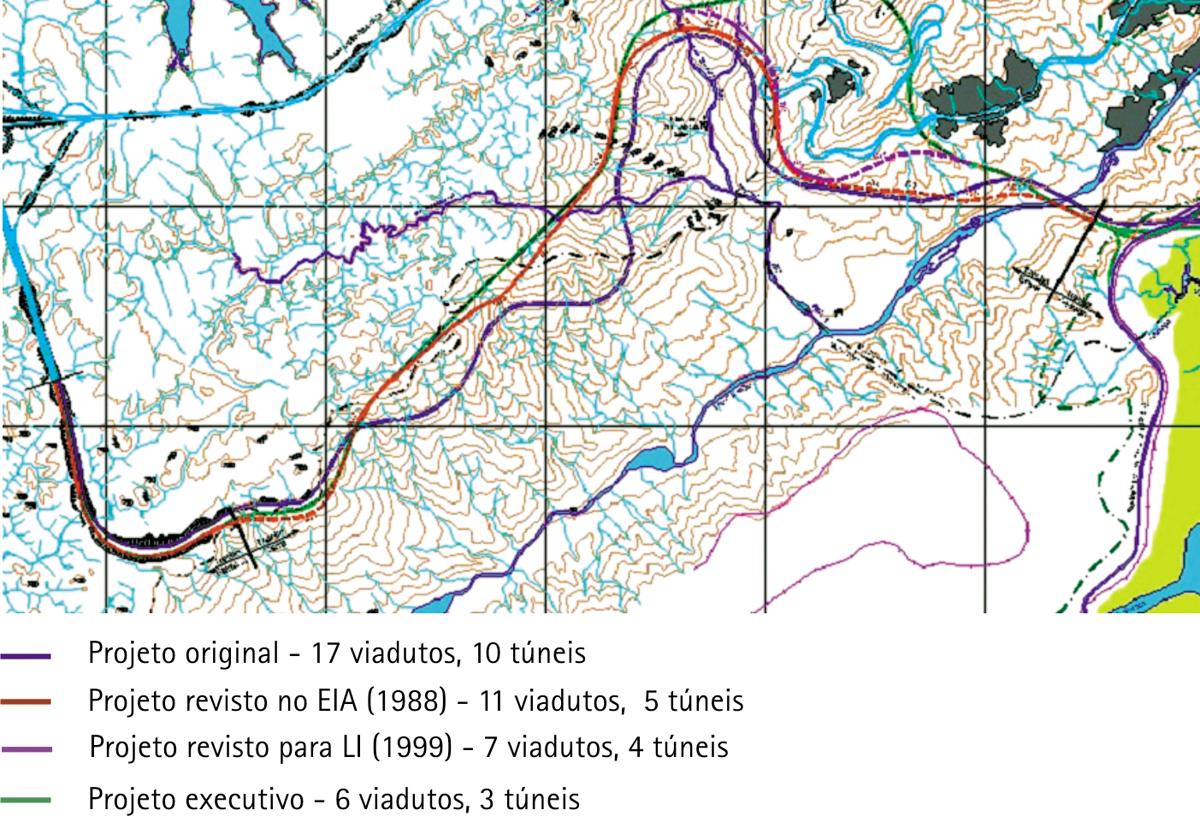

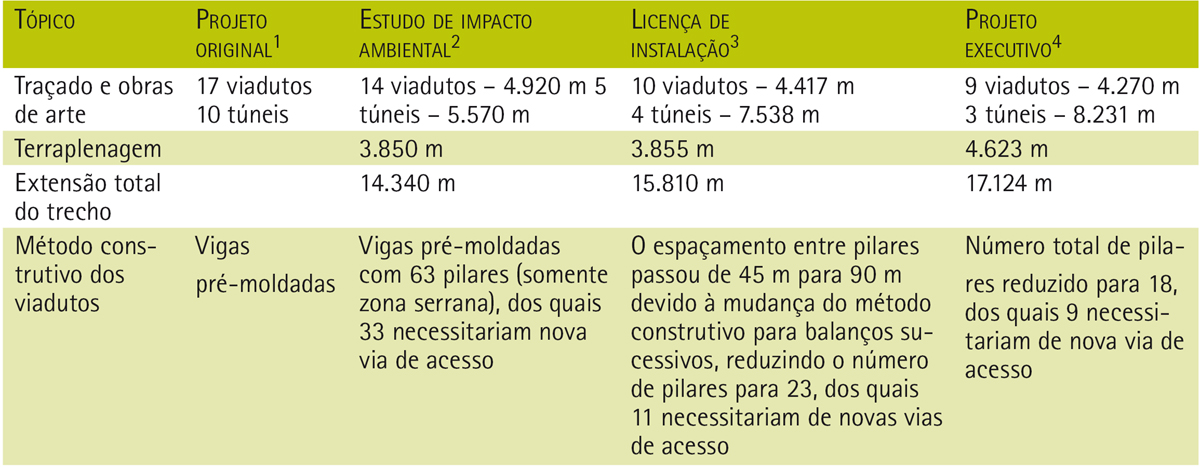

Evitar impactos adversos deve ser o primeiro objetivo da equipe de projeto. Se houver colaboração efetiva entre a projetista e a equipe ambiental, muitos impactos poderão ser prevenidos ou ter menor magnitude. Assim, reduzir ou mesmo evitar a intervenção em áreas de vegetação nativa pode ser uma condição imposta aos projetistas e planejadores. Um exemplo de como a consideração de diferentes alternativas pode contribuir para evitar e reduzir certos impactos é dado pelo projeto de construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, em São Paulo (Figs. 13.3 e 13.4 e Quadro 13.3).

O projeto inicial de engenharia foi elaborado nos anos 1970, na construção da primeira pista (ascendente), mas não executado. Anos depois, a iniciativa foi retomada, o que motivou a preparação de um EIA — em 1986, aprovado em 1988 —, e de algumas modificações no projeto. No entanto, o projeto só viria a ser implantado mais de uma década depois, sob um novo modelo de concessões rodoviárias para empresas do setor privado. Na ocasião, o consórcio que venceu a licitação se responsabilizou pela obtenção da licença de instalação. O longo período transcorrido entre o projeto original e a assinatura do contrato de concessão levou o consórcio a rever e atualizar o projeto, à luz de técnicas construtivas mais modernas (Fig. 13.5), o que ensejou (i) a modificação de parte do traçado devido, fundamentalmente, a considerações geotécnicas, e (ii) a redução do número de pilares necessários para os viadutos, com o consequente ganho ambiental de redução da necessidade de desmatamento e escavações.

Fig. 13.2 Diagrama esquemático de alternativas de traçado de um projeto linear

Fig. 13.3 Alternativas de traçado para a pista descendente da rodovia dos Imigrantes, São Paulo

Fonte: Gallardo (2004).

Fig. 13.4 Bloco-diagrama mostrando a implantação da pista descendente da rodovia dos Imigrantes

Fonte: Gallardo (2004).

Nova revisão para a preparação do projeto executivo resultou em mais uma modificação substancial, também com ganhos ambientais, que foi a junção de dois túneis em um só e a eliminação de um dos viadutos. Uma melhor caracterização das características geomecânicas do maciço rochoso levou a mudar o traçado do último túnel, inserindo-o mais profundamente no maciço. Tais mudanças acarretaram a que a construção da pista descendente implicasse um desmatamento quarenta vezes menor que a construção da pista ascendente, três décadas antes (Sánchez e Gallardo, 2005, p. 186), com redução de 650 m da extensão dos viadutos e aumento de 2.661 m da extensão de túneis.

Quadro 13.3 Características de diferentes versões do projeto de construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes

1Elaborado na década de 1970 com o projeto da pista ascendente.

2Projeto descrito no EIA, elaborado entre 1986 e 1988.

3Projeto descrito nos documentos encaminhados à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo para solicitação de licença de instalação, em 1989.

4Projeto revisto pelo consórcio construtor.

Fonte: Gallardo e Sánchez (2004).

Em seguida, na ordem de preferência para o controle de impactos, vem a mitigação propriamente dita. Algumas medidas mitigadoras podem fazer parte do próprio projeto de engenharia, dele sendo indissociáveis. Por exemplo, em fábricas de cimento, a instalação de sistemas de captação de poeiras, como filtros de mangas ou eletrostáticos, faz parte do projeto de engenharia e dos estudos de viabilidade econômica, sendo inconcebível projetar uma fábrica moderna sem esses sistemas, que não somente reduzem os impactos ambientais decorrentes das emissões de poluentes atmosféricos como também as perdas de matérias-primas. A mesma lógica se aplica a vários outros ramos industriais.

Há, na atualidade, um sem-número de projetos industriais que incorporam processos de reutilização de água, de minimização de resíduos e outros conceitos da produção mais limpa3. Nesse contexto, pode-se discutir até que ponto tais características de processos tecnológicos seriam medidas mitigadoras, mas tal discussão é pouco relevante, uma vez que o projeto avaliado é aquele que já incorpora essas medidas.

Da mesma forma, medidas de cumprimento compulsório, previstas em legislação ou regulamento, não devem ser apresentadas como medidas mitigadoras, já que são simplesmente obrigatórias. É óbvio que o atendimento a tais exigências contribuirá para atenuar os impactos adversos dos empreendimentos, pois foram idealizadas com essa finalidade, mas o projeto não poderá ser executado sem sua observância, já que são requisitos legais.

Uma lista de medidas para prevenir, atenuar ou compensar os impactos adversos de projetos rodoviários é apresentada no Quadro 13.4. Descritas dessa forma, são medidas genéricas, que só farão sentido quando aplicadas e detalhadas para cada caso concreto, o que muitas vezes requer um projeto de engenharia ou um programa detalhado de implementação.

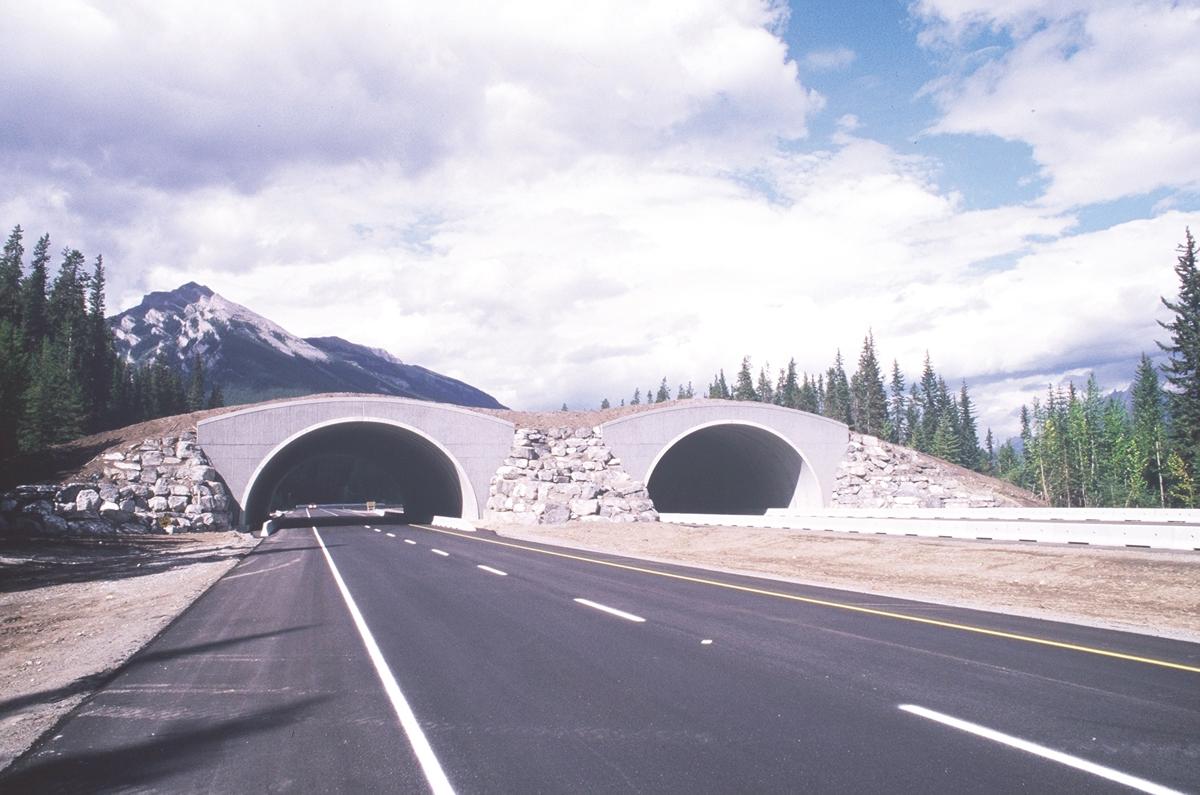

Embora o EIA possa apontar as medidas compulsórias que deverão ser atendidas (o que pode ser útil para conhecimento do empreendedor e do público interessado), a equipe deve dirigir seus esforços para a concepção, a análise e a discussão de medidas especificamente voltadas para o projeto. Medidas de aplicação genérica, como as relacionadas no Quadro 13.4, devem ser particularizadas para o projeto em estudo. Assim, para o desenho de passagens de fauna (Fig. 13.5), é preciso selecionar os locais mais propícios (aqueles com maior probabilidade de serem usados pelas espécies visadas) e estudar as dimensões mais apropriadas (seção transversal para o caso de passagens sob a pista, necessidade de poços de iluminação se a passagem for muito longa). O Quadro 13.5 sintetiza a experiência com passagens de fauna em um parque nacional no Canadá, ilustrada pelas Figs. 13.6 a 13.9.

Cada impacto significativo deve ter sua mitigação, mas é preciso considerar se as diferentes medidas a serem implementadas em um mesmo empreendimento são compatíveis entre si e se a própria mitigação não poderia ser fonte de outros impactos adversos. No caso de barreiras antirruídos em rodovias, o objetivo de reduzir a exposição dos moradores e trabalhadores do entorno pode resultar em impacto visual, reduzir a insolação ou induzir o lançamento clandestino de lixo e entulho. A Fig. 13.10 mostra uma barreira em uma rodovia na França, onde a permeabilidade visual foi considerada como critério de projeto. Outro exemplo de medida desenvolvida para resolver um problema singular é exibido na Fig. 13.11, que mostra o sistema de iluminação da Ponte Vasco da Gama, de cerca de 13 km de extensão sobre o estuário do rio Tejo, em Portugal. O ambiente atravessado pela ponte é de muita importância para a fauna local, e um dos impactos significativos é descrito como “perturbação e aumento da tensão dos indivíduos da avifauna”. Como mitigação, foi projetado um sistema de iluminação de baixa dispersão, visando reduzir a influência da poluição luminosa sobre uma zona de proteção especial para aves.

Quadro 13.4 Principais medidas mitigadoras e compensatórias adotadas em projetos rodoviários

ASPECTO OU IMPACTO AMBIENTAL |

MEDIDA MITIGADORA OU COMPENSATÓRIA |

Modificação do relevo |

Obras de arte, desvios e traçados alternativos |

Intensificação dos processos erosivos |

Redução da área de intervenção Drenagem e revegetação de taludes Evitar concentração de fluxos de escoamento superficial Bacias de retenção temporária das águas superficiais |

Indução de escorregamentos e outros movimentos de massa |

Análise prévia das condições geotécnicas |

Aumento da carga de sedimentos e assoreamento |

Drenagem e revegetação de taludes Bacias de decantação |

Represamento parcial de cursos d’água |

Tubulões de transposição bem dimensionados e posicionados Fundações de pontes abaixo do nível de estiagem da água |

Alteração da qualidade das águas superficiais |

Sistemas passivos de tratamento de águas |

Alteração das propriedades físicas e biológicas do solo |

Redução da área de intervenção |

Recuperação de áreas degradadas |

|

Alteração da qualidade do ar |

Regulagem e manutenção de máquinas e equipamentos Aumentar distância entre pista e áreas de ocupação densa |

Alteração do ambiente sonoro |

Barreiras físicas Barreiras vegetais Aumentar distância entre pista e áreas de ocupação densa |

Risco de poluição da água e do solo com substâncias químicas |

Armazenamento em superfície de derivados de petróleo Planos de ação de emergência Criação de áreas de estacionamento de cargas perigosas |

Destruição e fragmentação de hábitats da vida selvagem |

Obras de arte, desvios e traçados alternativos Reflorestamento compensatório, conservação Remoção, estocagem e reúso da camada superficial de solo |

Estresse sobre vegetação natural devido à poluição do ar |

Desvios e traçados alternativos Aumentar distância entre pista e áreas de vegetação significativa |

Perda e afugentamento de espécimes de fauna |

Redução das áreas de desmatamento |

Perda de espécimes da fauna por atropelamento |

Passagens de fauna |

Soterramento de comunidades bentônicas |

Bacias de decantação Tubulões de transposição bem dimensionados e posicionados |

Criação de ambientes lênticos |

Obras de drenagem bem dimensionadas |

Modificações na cadeia alimentar |

Bacias de decantação Sistemas passivos de tratamento de águas |

Alteração das formas de uso do solo |

Zoneamento e plano de uso do solo |

Adensamento da ocupação nas margens e na área de influência |

Zoneamento e plano de uso do solo |

Alteração ou perda de sítios arqueológicos, outros elementos do patrimônio cultural |

Pesquisa e resgate, publicação dos resultados |

Impacto visual |

Redução da área de intervenção Redução das áreas de desmatamento Obras de arte, desvios e traçados alternativos Barreiras vegetais |

Deslocamento de pessoas e atividades econômicas |

Redução da área de intervenção Reassentamento |

Transparência na divulgação e nas consultas públicas |

|

Abandono ou redução das atividades agrícolas |

Redução da área de intervenção |

Especulação imobiliária |

Divulgação prévia do traçado |

Aumento do número de transações imobiliárias |

|

Valorização/desvalorização imobiliária |

Zoneamento e plano de uso do solo |

Aumento da oferta de empregos |

|

Aumento da demanda de bens e serviços |

|

Aumento da arrecadação tributária |

|

Redução das oportunidades de trabalho |

|

Aumento do tráfego nas vias interconectadas |

Serviços de melhoria dessas vias |

Interferência com caminhos e passagens preexistentes |

Passagens de pedestres, rebanhos e para trânsito local |

Fig. 13.5 Construção de viaduto da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, São Paulo, com reduzida interferência sobre a vegetação nativa

Uma questão fundamental é sobre a eficácia das medidas mitigadoras e compensatórias. Funcionam? Atingem seus objetivos? Sem monitoramento e avaliação ex post não há como responder. O estudo da Comissão Mundial de Barragens constatou que muitas medidas mitigadoras simplesmente não atingem seus objetivos. Os esforços de “resgate” de fauna, tantas vezes veiculados pela mídia como exemplo de “responsabilidade ecológica”, tiveram pouco “sucesso sustentável”, e as escadas para peixes (Fig. 13.12) também tiveram pouco sucesso, na medida em que “a tecnologia não foi especificamente ajustada às condições e às espécies locais” (WCD, 2000, p. 83). Esse estudo recomenda que, para uma boa mitigação, são necessários: (i) uma boa base de informação (diagnóstico); (ii) cooperação, desde o início da avaliação ambiental, entre ecólogos, projetistas da barragem e população afetada; e (iii) monitoramento sistemático, acompanhado de análises sobre a eficácia das medidas mitigadoras que possam ser difundidas para aplicação em outros projetos. Esse campo evoluiu bastante desde o relatório da Comissão, e, assim como as passagens de fauna em rodovias, as passagens para peixes são muito mais conhecidas hoje e há manuais sobre o assunto (FAO/DVWK, 2002) e ampla bibliografia. No caso da barragem de Itaipu, funciona, desde dezembro de 2002, um canal a céu aberto de cerca de 10 km – incluindo 6,5 km de leito de um antigo córrego – e 120 m de desnível, projetado para que suas condições hidráulicas garantissem altura de lâmina d’água e vazão mínimas (11,4 m3/s) e velocidade máxima de fluxo (Fontes Jr. et al., 2004). Além disso, o monitoramento biológico é feito regularmente.

Quadro 13.5 Passagens de fauna em rodovia no Parque Nacional Banff, Canadá

O Parque Nacional Banff tem suas origens em 1885 e tornou-se uma das mais importantes atrações turísticas do país. Sua origem está associada à construção da ferrovia transcanadense, construída no final do século XIX para interligar os dois oceanos. Para a transposição das Montanhas Rochosas, os engenheiros projetistas escolheram o vale do rio Bow, cujas margens formam um dos poucos locais de relevo suave em uma paisagem montanhosa. A existência da ferrovia e, novamente, o relevo favorável, atraíram o traçado da Rodovia Transcanadense, nos anos 1930.

O aumento do volume de tráfego e de acidentes levou o governo federal a programar, no final dos anos 1970, a duplicação da rodovia, em etapas, no trecho do Parque. Nessa época já estava em vigor o processo federal de avaliação ambiental (seção 2.2) e sucessivos EIAs foram elaborados. O atropelamento de fauna foi uma das principais questões discutidas durante a consulta pública e as recomendações da comissão de avaliação incluíram a construção de passagens de fauna:

“A Comissão recomenda que o projeto seja autorizado, sujeito às condições abaixo:

1. Passagens subterrâneas, do tipo proposto, ou passagens superiores, sejam instaladas para permitir o movimento de animais sem interferir no tráfego rodoviário.

2. Os 13 km de rodovia sejam totalmente cercados para eliminar o movimento de ungulados.”

(…) (FEARO, 1982)

Nesse trecho foram construídas sete passagens subterrâneas de 16,5 m de largura e 4 m de altura, cujo “sucesso foi imediatamente evidente” ao reduzir em 95% a mortalidade de ungulados, como concluído após um ano de monitoramento. Mas a eficácia das passagens para outros grupos faunísticos foi questionada, pois lobos e ursos, entre outros, eram atropelados em quantidades preocupantes. Sem dispor de dados de monitoramento para contestar críticas de que as passagens subterrâneas seriam estreitas para os carnívoros, o Serviço de Parques concordou em construir novas passagens de 30 m de largura na etapa seguinte da duplicação, além de passagens menores a cada 2 km. Entretanto, o fator custo foi preponderante para o Serviço concordar com os defensores de passagens superiores (McGuire, 2011) e a primeira passagem superior de fauna da América do Norte entrou em operação em 1995 (Fig. 13.6), associada a um programa de monitoramento de longo prazo, que mostrou que certas espécies somente usam as passagens após um período de adaptação, que algumas (como alces, lobos e ursos pardos) preferem as passagens superiores, que oferecem maior visibilidade, enquanto outras usam as inferiores (suçuaranas e ursos negros). Em doze anos de monitoramento, o impressionante número de 185 mil travessias foi registrado.

Fig. 13.6 Primeira passagem superior para fauna em rodovia que cruza o Parque Nacional Banff, Alberta, Canadá, cerca de dois anos após sua construção, notando-se que ainda não havia desenvolvimento arbóreo

Fig. 13.7 Vista do alto da primeira passagem superior, 17 anos depois de sua construção, com vegetação de porte arbóreo em crescimento. Nota-se a berma, indicada pela elipse amarela, a cerca e a rodovia ao fundo. De quase 1 m de altura, a berma bloqueia o campo visual da maioria das espécies de mamíferos que usam a passagem, impedindo a vista da rodovia

A quarta etapa de duplicação da rodovia elevou para seis o total de passagens superiores, às quais foram acrescentadas uma variedade de passagens subterrâneas e passagens de peixes nos trechos de rios perturbados pela construção da primeira pista, décadas antes. Diferentemente do ocorrido na duplicação do primeiro trecho, quando o monitoramento durou apenas um ano, desde a terceira etapa o monitoramento é contínuo e todas as passagens são monitoradas por câmeras fotográficas e de vídeo. Dessa forma, o trecho da Rodovia Transcanadense que cruza o Parque Nacional Banff transformou-se em “um dos mais intensamente mitigados e estudados trechos de rodovia no mundo” (Ford et al., 2010).

Fig. 13.8 Cercas isolam toda a rodovia, evitando a travessia fora das passagens de fauna. Nota-se o detalhe da malha, mais fina na porção inferior, para reduzir a permeabilidade a pequenos mamíferos e répteis

Fig. 13.9 Passagens inferiores de diferentes formatos e dimensões foram instaladas com intervalos de cerca de 1,5 km; nota-se a cerca à esquerda

Fontes: FEARO, Federal Environmental Assessment Review Office, Banff Highway Project km 13 to km 17, Report of the Environmental Assessment Panel, 1982; Ford et al. (2010); McGuire (2011).

É justamente o estudo sistemático dos erros e acertos de experiências passadas a melhor maneira de avançar no projeto e nas especificações de medidas mitigadoras eficazes. No setor das rodovias, além do exemplo de Banff, vários anos de pesquisas e aplicações permitem que, em países como França e Holanda, viadutos para fauna, ou “ecodutos”, sejam implementados em todos os locais relevantes e que as faixas de domínio de várias autopistas sejam manejadas como corredores e não como barreiras ecológicas (Rijkswaterstaat, 1995; Setra, 1993a). Evidentemente, trata-se, aqui, de impactos diretos. As questões suscitadas pelo efeito indutor à ocupação de áreas servidas pelas rodovias são de outra natureza. É o caso do efeito da pavimentação de rodovias amazônicas sobre as derrubadas de florestas ou do efeito do adensamento urbano em zonas de proteção aos mananciais.

Fig. 13.10 Barreira antirruído de permeabilidade visual

Fig. 13.11 Iluminação da Ponte Vasco da Gama, Portugal, projetada para diminuir a dispersão de luz

Fig. 13.12 Primeira escada para peixes na barragem de Itaipu, Paraná, substituída por um longo canal a céu aberto

Atualmente, quase todos os setores da atividade econômica já foram suficientemente estudados para que se possam prescrever as principais medidas de mitigação e de prevenção de impactos adversos (Figs. 13.13 e 13.14), agrupadas sob a noção de melhores práticas ambientais e as inúmeras variações do termo, como boas práticas de gestão ambiental, melhores tecnologias disponíveis ou melhores técnicas que não acarretem custos excessivos. Essas boas práticas foram compiladas e são continuamente atualizadas por associações de empresas de um mesmo setor, por entidades governamentais ambientais ou industriais e também por organizações internacionais. Pode-se citar a série publicada pela Agência de Proteção Ambiental australiana sobre gestão ambiental na mineração (cujo resumo é EPA, 1995), publicações do Serviço Técnico de Rodovias da França (Setra, 1993b e, no Brasil, o Manual de Gerenciamento Integrado de Lixo (IPT/Cempre, 2000).

Fig. 13.13 Bacias de contenção ao redor de tanques de armazenamento de produtos químicos (à esquerda) e sistemas de tratamento de efluentes (no caso, chorume de um aterro sanitário) estão entre as medidas correntes de prevenção e correção de impactos adversos. Aterro sanitário instalado na antiga pedreira Miron, Montreal, Canadá, onde também funciona uma usina termelétrica alimentada pelos gases produzidos no aterro

Não há necessidade de o EIA alongar-se sobre as medidas genéricas, mas sim em sua adaptação ao projeto analisado. Como toda prescrição genérica, esses guias de boas práticas precisam ser traduzidos em medidas ajustadas para as condições de cada empreendimento. Se, para vários setores industriais, as tecnologias de produção guardam similaridades qualquer que seja a localização da fábrica, para obras de infraestrutura, minas, barragens e outros tipos de projetos cujas características estão diretamente ligadas às condições do terreno, é sempre necessário que os programas de mitigação sejam desenhados sob medida. Em qualquer caso, os guias de boas práticas representam referências importantes que devem ser levadas em conta. Na gestão ambiental de organizações, o levantamento das melhores práticas empregadas por empresas do setor, conhecido por benchmarking (balizamento), é tarefa usual.

Fig. 13.14 Pequenas bacias de retenção de sedimentos provenientes de áreas de terraplenagem e proteção com grama de talude em solo, realizada imediatamente após a conclusão dos trabalhos de escavação, são medidas que reduzem a degradação da qualidade das águas superficiais. Construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, SP

Alguns impactos são de ocorrência incerta, mas a incerteza não pode de forma alguma, ser negligenciada na avaliação de impacto ambiental, e muito menos durante o ciclo de vida do empreendimento.

Da mesma forma que impactos incertos devem ser identificados no estudo de impacto ambiental, o plano de gestão deve incluir medidas voltadas a eles. Quando o EIA comporta um estudo detalhado de risco, ou é complementado por um estudo de análise de risco, isso se torna evidente. O estudo de risco proporá uma série de medidas de redução e gestão do risco, que naturalmente deverão fazer parte do plano de gestão do empreendimento. Entretanto, mesmo que o projeto não comporte graves perigos e não seja necessária a preparação de um estudo de risco, a incerteza sobre a ocorrência de certos impactos (que somente ocorrerão caso certas condições se manifestem) não pode ser usada para justificar a ausência de medidas para redução de riscos. Elas devem, assim, fazer parte do conjunto de medidas mitigadoras.

Dois conjuntos de medidas especificamente voltadas para a gestão de riscos podem fazer parte do plano de gestão ambiental: o plano de gerenciamento de riscos e o plano de atendimento a emergências. O plano de gerenciamento de riscos (PGR) deve contemplar todas as ações voltadas para a prevenção de acidentes ambientais e todas as ações a serem implementadas em caso de ocorrência de um acidente. O Quadro 13.6 traz os componentes de um plano completo de gerenciamento de riscos, aplicado a empreendimentos do setor químico e ao transporte e armazenamento de petróleo e derivados. Cabe ao órgão licenciador determinar a necessidade de apresentação de um PGR, a fase do processo de licenciamento em que o plano e o seu conteúdo devem ser apresentados. Muitas das informações a serem aí prestadas já constam dos estudos ambientais, como as informações de segurança do processo, que incluem a relação das substâncias químicas utilizadas, a descrição do processo produtivo (com fluxogramas, balanços de massa e outras informações), os equipamentos e os procedimentos operacionais.

Quadro 13.6 Estrutura de um Plano de Gerenciamento de Riscos

TIPO I (1) |

TIPO II (2) |

Informações de segurança de processo |

Informações de segurança de processo |

Revisão dos riscos de processos |

|

Gerenciamento de modificações |

|

Manutenção e garantia da integridade de sistemas críticos |

Manutenção e garantia da integridade de sistemas críticos |

Procedimentos operacionais |

Procedimentos operacionais |

Capacitação de recursos humanos |

Capacitação de recursos humanos |

Investigação de incidentes |

|

Plano de ação de emergência (PAE) |

Plano de ação de emergência (PAE) |

Auditorias |

(1) Para empreendimentos de médio e grande porte.

(2) Para empreendimentos de pequeno porte.

Fonte: Cetesb (2003).

Para boa parte dos empreendimentos sujeitos ao processo de AIA, não é necessário um grande detalhamento dos procedimentos de segurança e gerenciamento de riscos, haja vista que, via de regra, apresentam riscos substancialmente menores que o de indústrias químicas ou de instalações de transporte e armazenagem de petróleo ou derivados. Pode assim ser suficiente uma descrição dos procedimentos de prevenção de riscos e das ações previstas em caso de ocorrência de acidentes.

Tais ações podem ser descritas no Plano de Atendimento a Emergências (PAE). Esse plano é exigível em certos casos — por exemplo, no Estado de São Paulo é obrigatório para o licenciamento de empreendimentos sujeitos à apresentação de estudos de análise de risco ou planos de gerenciamento de riscos, e também para rodovias. Por outro lado, muitas empresas preparam planos de emergência de forma voluntária. Vale lembrar que a preparação para atendimento a emergências é item obrigatório de sistemas de gestão ambiental que sigam as diretrizes da norma ISO 14.001 e para as empresas que adotam o programa Atuação Responsável® da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

O programa Atuação Responsável® é a versão brasileira do programa internacional Responsible Care™, pelo qual, independentemente de obrigações legais, as empresas associadas se comprometem a cumprir uma série de requisitos de segurança e qualidade ambiental, normalizados em “códigos”. O programa Atuação Responsável® é um modelo de gestão ambiental adaptado à indústria química.

Um PAE deve conter, entre outros itens (Cetesb, 2003):

[…]

(i) uma descrição dos cenários ou hipóteses acidentais considerados;

(ii) as ações de resposta às situações emergenciais compatíveis com os cenários acidentais considerados, incluindo os procedimentos de avaliação da situação, a atuação emergencial (combate a incêndios, isolamento, evacuação, contenção de vazamentos etc.) e ações de recuperação das áreas afetadas;

(iii) a descrição dos recursos materiais e humanos disponíveis, e os programas de treinamento e capacitação.

Fig. 13.15 Barragem de rejeitos da mina Neves Corvo, Portugal, com função de armazenar à perpetuidade os resíduos provenientes do tratamento de minério; à esquerda, vê-se a bacia de rejeitos, permanentemente coberta de água para prevenir a formação de drenagem ácida; ao mesmo tempo que é uma medida mitigadora, uma barragem de rejeitos é um componente do projeto que demanda grande atenção para o gerenciamento de riscos

A capacitação dos recursos humanos é um dos requisitos mais importantes para o sucesso dos planos de emergência e a obtenção de bons resultados dos demais elementos do plano de gestão ambiental. As situações que combinam baixa probabilidade com consequências de média ou alta magnitude podem representar dificuldades para difundir uma cultura de prevenção entre funcionários e dirigentes. A Fig. 13.15 mostra uma barragem de rejeitos de uma mina de cobre no sul de Portugal, projetada e construída segundo modernos conceitos de segurança de barragens. Esse exemplo ilustra uma situação na qual a probabilidade de ocorrência de um acidente grave é baixíssima, porém, se acontecer, os resultados certamente serão desastrosos, se não para o ambiente, para a companhia, que verá seu nome diariamente na imprensa associado a um acidente de grandes proporções. Foi o que ocorreu com a empresa sueca Boliden, a pouco mais de 100 km dali, quando, em abril de 1998, rompeu-se uma barragem de rejeitos na localidade espanhola de Aznalcóllar. Cerca de 5,5 milhões de m3 de rejeitos contendo metais pesados escoaram pelo rio Guadalquivir até sua foz, inundando, pelo caminho, cerca de 2.600 ha de pomares, hortas e outras áreas, ameaçando também um parque nacional (Icold, 2001). Casos mais dramáticos, porém, ceifaram vidas humanas.

O gerenciamento de riscos ambientais precisa envolver a comunidade. Para esse fim, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) desenvolveu o Programa APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level), “para reunir as pessoas a fim de possibilitar uma comunicação efetiva sobre riscos e respostas emergenciais” e (i) reduzir riscos; (ii) melhorar a eficácia de resposta a acidentes; (iii) permitir uma reação apropriada das pessoas comuns durante emergências (Unep, 2001).

A preparação e resposta a emergências é também um requisito do Padrão de Desempenho 1 da IFC, segundo o qual a preparação inclui a identificação de áreas onde acidentes e situações de emergência possam ocorrer, de comunidades e indivíduos que possam ser afetados, assim como a definição de procedimentos de resposta a serem adotados, a designação de responsáveis, as formas de comunicação internas e externas e a programação de treinamentos. Pode também ser necessária, a exemplo do programa APELL, a colaboração dos governos locais e das comunidades potencialmente afetadas.

Alguns impactos ambientais não podem ser evitados. Outros, mesmo que reduzidos ou mitigados, podem ainda ter magnitude muito elevada. Nessas situações, fala-se em medidas para compensar os danos ambientais que vierem a ser causados e que não poderão ser mitigados de modo aceitável. Um exemplo típico é o da perda de uma porção de vegetação nativa, comum em empreendimentos como rodovias, barragens, minas e outros. O objetivo de minimizar a perda de hábitats deverá estar presente em todo EIA de um empreendimento que possa causar tal impacto. Assim, desviar um trecho de estrada, fazer um túnel, reduzir a altura de uma barragem para diminuir a área de inundação de um reservatório ou renunciar a extração de todo o minério de uma jazida para manter intactas porções de vegetação deverão ser alternativas consideradas no planejamento desses projetos (Seções 6.6 e 13.2). No entanto, poderão apresentar-se situações em que nenhuma alternativa elimina completamente a necessidade de remoção de vegetação nativa, ou não reduz satisfatoriamente essa necessidade — em tais casos pode ser aceitável a compensação. Em outras palavras, pode-se dizer que o preço a pagar pelo empreendimento é, por exemplo, a remoção da vegetação nativa (com seus impactos decorrentes), mas que tal perda pode ser compensada. Mas compensada como?

Não se trata de indenização monetária, como ocorre, por exemplo, quando um imóvel é desapropriado por razões de utilidade pública, mas de uma compensação “em espécie”. Assim, a perda de alguns hectares de floresta, por exemplo, pode ser compensada pela conservação de uma área equivalente ou maior ou pela recuperação da vegetação de uma área degradada ou, ainda, por ambas as medidas.

Medidas compensatórias são empregadas em várias partes do mundo, envolvendo, principalmente, impactos ecológicos. O Quadro 13.7 mostra alguns exemplos de compensações ecológicas (ou seja, visando substituir componentes ou repor funções que serão afetadas negativamente por um projeto).

Na Holanda, a compensação ecológica é bem sofisticada no planejamento de rodovias. Requerida por lei de 1993, ela deve ser buscada para situações de (i) perda de hábitats, (ii) degradação de hábitats devido ao ruído, poluição luminosa ou das águas; e (iii) isolamento (fragmentação) de hábitats. A área degradada no entorno da rodovia devido ao efeito do ruído sobre as aves deve ser calculada no estudo de impacto ambiental e pode atingir até 1 km em áreas florestadas e ultrapassar 2 km em áreas abertas (Cuperus et al., 2001). A regra geral é a de substituição do hábitat afetado por outro em condições equivalentes (like for like) na base de um para um (1 ha de compensação para cada 1 ha afetado), o que, segundo o estudo de Cuperus et al. (2001), é insuficiente para cobrir todos os danos ecológicos, haja vista que os impactos devido à fragmentação de hábitats são raramente quantificados.

Além do princípio das condições equivalentes, outro princípio largamente empregado na compensação ecológica é evitar perda líquida de hábitats (no net loss). Usado na Holanda, também é adotado em outras jurisdições, como nos Estados Unidos. Nesse país, o artigo 404 da Lei da Água Limpa (Clean Water Act), de 1972, estabelece a necessidade de obtenção de uma autorização federal para o lançamento de sólidos na água ou o aterro de áreas úmidas (wetlands). Um regulamento baseado nessa lei permite a compensação pela perda de zonas alagadiças, caso não seja possível encontrar alternativas para evitar essa perda. É permitido que a compensação seja feita em outro local, situado de preferência na mesma bacia hidrográfica, por meio de ações de restauração ou reabilitação de outras áreas úmidas. O empreendedor, público ou privado, promove primeiro a recuperação de uma certa área, que tem sua qualidade ambiental avaliada, o que lhe dá direito a créditos, depositados em um banco hipotético. Em seguida, ao obter a aprovação para seu projeto, ele debita créditos dessa conta. Empresas ou instituições que têm vários projetos podem adicionar e retirar créditos do seu banco, conforme promovem iniciativas de recuperação de zonas alagadiças e implementam seus projetos. Bancos privados foram criados. Eles compram terrenos, promovem a restauração de uma zona alagadiça e, em seguida, vendem créditos a empreendedores que deles necessitam. Toda área recuperada nessa modalidade deve passar a ter proteção legal que impeça sua ulterior degradação ou destruição, seja como propriedade privada, seja transferindo-a para algum ente governamental com atribuições de conservação ambiental (Weems e Canter, 1995).

Quadro 13.7 Exemplos de compensações ecológicas em jurisdições selecionadas

JURISDIÇÃO |

TIPO E MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO |

BASE LEGAL |

REF |

Estados Unidos |

Requer o balanço neutro entre perda e ganho (no net loss) de áreas úmidas; encoraja o uso de bancos de compensação para viabilizar trocas; promove a criação e a recuperação de áreas úmidas naturais |

Clean Water Act, seção 404 requer “mitigação compensatória para atividades autorizadas” em áreas úmidas e cursos d’água |

1 |

Canadá |

Projetos que afetem hábitats de recursos pesqueiros devem adotar o princípio de balanço neutro entre perda e ganho desses hábitats; a ordem de preferência é (1) “manter a capacidade produtiva do hábitat natural”, (2) manter o mesmo nível de capacidade produtiva mediante substituição do hábitat afetado por outro em condições equivalentes (like for like), (3) compensação na forma de “produção artificial” |

Fisheries Act de 1985, modificada em 29 de junho de 2012, sem alteração das provisões regulamentares de 1986 para proteção de hábitats; embora genericamente denominados de “peixes”, aplica-se ao conjunto de organismos aquáticos, incluindo plantas |

2 |

União Europeia |

Planos e projetos que afetem locais designados como “Sítios de importância comunitária” requerem medidas compensatórias para substituir o hábitat afetado; estas devem “assegurar a manutenção, em condição favorável, de um ou vários hábitats naturais”; um sítio não deveria ser afetado de maneira irreversível antes da compensação ter sido implementada; a compensação pode se dar pela restauração ou melhoria de hábitat degradado comparável ou inscrição de uma nova área na rede Natura 2000 |

Diretiva Hábitats 92/43/CEE (art. 6) e Diretiva Aves 79/409EC estabelecem uma rede denominada Natura 2000 constituída por zonas especiais de conservação designadas por cada Estado-membro. Planos e projetos que possam afetar esses locais devem ser objeto de “avaliação apropriada” de seus impactos. Cada Estado-membro transpõe a Diretiva para sua legislação nacional |

3 |

Austrália |

Aplica-se a espécies ou comunidades ecológicas ameaçadas e outros recursos protegidos. Um pacote de compensação deve incluir pelo menos 90% na forma de compensação direta consistente com as prioridades de conservação do recurso ambiental afetado; a compensação pode ser feita mediante criação ou melhoria de hábitats ou redução de ameaças ao recurso protegido. Medidas compensatórias indiretas incluem ações de pesquisa científica. Para obter benefícios no mais curto período, admite-se a compensação antecipada |

Lei de Proteção Ambiental e Conservação da Biodiversidade de 1999 (que regula a avaliação de impacto ambiental) |

4 |

Brasil |

Intervenções em Áreas de Preservação Permanente (áreas protegidas com função de preservação de recursos hídricos, paisagem, biodiversidade e estabilidade geológica), tais como margens de rios, manguezais e áreas de alta declividade |

Lei Federal 12.651 de 25 de maio de 2012 Código Florestal) e regulamentações estaduais correlatas |

|

Supressão de vegetação de Mata Atlântica, quando for demonstrado que não há alternativas ao projeto que evitem o desmatamento, são sujeitas a compensação, na forma de conservação de área equivalente (em área de domínio privado ou público) ou, na impossibilidade desta, de reposição florestal com espécies nativas |

Lei Federal 11.428 de 22 de dezembro de 2006 Decreto 6660 de 21 de novembro de 2008 |

(1) USEPA, Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources; Final Rule, 10 de abril de 2008.

(2) Canada, Department of Fisheries and Oceans, Policy for the Management of Fish Habitat, 7 de outubro de 1986.

(3) European Commission, Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC. Luxembourg, European Commission, 2000.

(4) Australian Government, Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 Environmental Offsets Policy. Canberra, Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, Public Affairs, 2012.

Na Alemanha, a mitigação e a compensação são obrigatórias pela Lei Federal de Conservação da Natureza de 1976, não se limitando a projetos submetidos à preparação de um EIA. Depois de exploradas as opções de evitar impactos adversos e de minimizá-los, devem ser consideradas as possibilidades de compensação ditas de “recuperação ambiental” e de “substituição”, que requerem uma “conexão direta espacial e funcional” com as funções e os componentes ambientais perdidos. Somente quando são esgotadas as possibilidades, a legislação permite uma compensação em outro local. Para facilitar essa última modalidade de compensação, a lei foi modificada em 2002, com a criação de pools ou bancos de compensação, pelos quais o empreendedor pode buscar no mercado as áreas oferecidas para compensação que atendam às necessidades do seu projeto. Isso, segundo Wende et al. (2005) resolveu um dos principais problemas, que era a dificuldade de se encontrar terrenos aptos para os projetos de compensação. Mas se a conexão espacial foi flexibilizada, a conexão funcional continua uma obrigação e “já não é possível argumentar que faltam locais para receber os projetos de compensação” (p. 104).

Assim, os princípios que norteiam a compensação ecológica devem ser:

equivalência entre o hábitat afetado e o tipo de compensação (like for like);

equivalência entre o hábitat afetado e o tipo de compensação (like for like);

proporcionalidade entre o dano causado e a compensação exigida, que deve ser, no mínimo, equivalente (no net loss) e, de preferência, superior (net gain);

proporcionalidade entre o dano causado e a compensação exigida, que deve ser, no mínimo, equivalente (no net loss) e, de preferência, superior (net gain);

preferência por medidas compensatórias que representem a reposição ou a substituição das funções ou dos componentes ambientais afetados (conexão funcional);

preferência por medidas compensatórias que representem a reposição ou a substituição das funções ou dos componentes ambientais afetados (conexão funcional);

preferência por medidas que possam ser implementadas em área contígua à área afetada ou, alternativamente, na mesma bacia hidrográfica (conexão espacial).

preferência por medidas que possam ser implementadas em área contígua à área afetada ou, alternativamente, na mesma bacia hidrográfica (conexão espacial).

Uma iniciativa de âmbito internacional no campo da compensação ecológica e denominada Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) publicou vários documentos de orientação definindo conceitos e apresentando recomendações práticas para o projeto de medidas de compensação. A Fig. 13.16, extraída de BBOP (2013) e originária de uma iniciativa conjunta entre a empresa de mineração Rio Tinto e o governo australiano, sintetiza o conceito de hierarquia de mitigação (seção 6.6) e o papel da compensação, mostrando que ela se aplica aos impactos residuais, ou seja, àqueles que não foram evitados ou não foram suficientemente reduzidos para evitar perda de biodiversidade. A compensação pode almejar contrabalançar (offset) as perdas ou alcançar uma situação de ganho líquido (balanço positivo entre ganhos e perdas).

Fig. 13.16 O papel da compensação na hierarquia de mitigação

Fonte: adaptado de Rio Tinto & Government of Australia.

A compensação é, portanto, uma substituição de um bem que será perdido, alterado ou descaracterizado por outro, entendido como equivalente. Ela não deve ser confundida com a indenização, que é um pagamento em espécie pela perda de um bem (juridicamente, os bens ambientais e culturais são tidos como indisponíveis).

No Brasil, uma modalidade diferente de compensação e conhecida genericamente como “compensação ambiental” está diretamente vinculada à AIA desde sua origem. Em vez de uma compensação ecológica, trata-se de uma compensação em benefício de uma unidade de conservação. Em dezembro de 1987, a Resolução Conama 10/87, já revogada, previu que “o licenciamento de obras de grande porte” teria como pré-requisito a implantação de uma estação ecológica (uma categoria de área protegida), “preferencialmente junto à área do empreendimento”. O investimento nessa área deveria ser proporcional ao dano ambiental causado e nunca inferior a 0,5% dos “custos totais previstos” para o empreendimento. Esse requisito foi incorporado à Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal nº 9.985, de 18 de abril de 2000), que, fundamentalmente, manteve a redação dessa resolução. Seu Art. 36 estipula que:

Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório — EIA/Rima —, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral […].

O grupo de proteção integral inclui os tipos de unidades de conservação de maior restrição para o uso direto, ou seja, parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre.

A lei também manteve o percentual mínimo de 0,5% “dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento” a ser aplicado nessas unidades de conservação, cabendo ao órgão licenciador eventualmente estabelecer percentual maior, “de acordo com o grau de impacto ambiental causado”. Durante alguns anos, não houve regra clara para estabelecer o montante a ser empregado na compensação, havendo casos de percentuais bem superiores, como no projeto de construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, onde foi determinado o valor de 2% para ser aplicado em projetos no interior do Parque Estadual da Serra do Mar, atravessado por essa rodovia. Em 2008, no julgamento de uma ação judicial impetrada pela Confederação Nacional da Indústria, o Supremo Tribunal Federal invalidou o percentual mínimo e determinou que ele fosse fixado proporcionalmente ao impacto ambiental do projeto.

A natureza dessa compensação, contudo, é diferente da compensação ecológica vista nesta seção, uma vez que, independentemente do recurso ambiental afetado, a compensação deve ser em benefício de uma unidade de conservação, ou seja, não é seguido o princípio like for like. Ademais, na compensação em benefício de unidades de conservação, não há conexão funcional entre o impacto negativo a ser causado e o resultado esperado da compensação. Diferente da compensação por intervenção em áreas de preservação permanente ou por supressão de vegetação (Quadro 13.7), a compensação em benefício de uma unidade de conservação não é um mecanismo de reposição, de substituição ou mesmo de indenização de funções ou componentes ambientais perdidos.

A perda inevitável de outros tipos de recursos também pode ser objeto de compensação, em especial no campo do patrimônio cultural, valendo igualmente o conceito de hierarquia de mitigação. Uma prática bem estabelecida mundialmente é “trocar” a destruição de um sítio arqueológico pelo ganho de conhecimento decorrente de seu estudo (seção 13.7). Uma vez que a pesquisa arqueológica convencional sempre se caracterizou pela escavação de sítios, não há diferença fundamental entre a pesquisa de motivação acadêmica e aquela impulsionada pela iminência de perda de um sítio.

Finalmente, é importante registrar que o entendimento acerca do que é uma compensação pode, algumas vezes, se afastar da ideia original de substituir um componente ambiental perdido, recompor uma função ambiental ou um serviço ecossistêmico negativamente afetado. Assim, “medidas muito distantes das preocupações ambientais puderam ser apresentadas no capítulo das compensações de numerosos estudos de impacto” na França (Ministère de l’Environnement, 1985, p. 5). Tais medidas de cunho geralmente socioeconômico têm características de benefícios complementares que um empreendedor pode fornecer à comunidade anfitriã de seu projeto. No Canadá, essas abordagens têm um marco legal específico quando um projeto afeta comunidades indígenas, sendo conhecidos como acordos impactos-benefícios.

Os estudos ambientais de empreendimentos que envolvam o deslocamento de pessoas devem dedicar uma atenção especial ao programa de reassentamento da população. No passado, esses projetos somente pagavam indenização pelo valor da propriedade e das benfeitorias afetadas, como, por exemplo, no caso de desapropriações para fins de utilidade pública. As pessoas que não tinham título de propriedade — a realidade mais comum nas zonas rurais dos países em desenvolvimento — eram, na maioria das vezes, expulsos das terras que ocupavam, em uma atitude autoritária e profundamente injusta.

O deslocamento involuntário de pessoas é uma consequência de diferentes tipos de projetos de desenvolvimento, como barragens, rodovias, minas, projetos agropecuários, urbanísticos e turísticos, entre outros. O número de pessoas involuntariamente deslocadas tem crescido nas últimas décadas e atinge a casa dos milhões a cada ano. Estima-se que somente os projetos de transporte urbano resultam no deslocamento de cerca de 6 milhões de pessoas por ano (M. Cernea, Banco Mundial, comunicação pessoal, junho de 1994). Um único projeto, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, construída no rio Yangtzé, China, provocou o deslocamento de 1.310.000 pessoas (Rushu, 2003), além de deslocar atividades econômicas em uma área de mais de 100 mil ha, incluindo 159 indústrias e cerca de 1.000 km de rodovias (Shu-yan, 2002). Os projetos de reassentamento de populações humanas são uma tentativa de mitigar e compensar os efeitos negativos do deslocamento forçado.

Da mesma forma que os impactos ecológicos eram negligenciados quando do planejamento e da execução de projetos de desenvolvimento, o deslocamento de pessoas era também tratado com descaso. Em muitas barragens construídas no Brasil, por exemplo, se uma família deslocada não podia comprovar a propriedade ou a posse da terra, era simplesmente despejada, sem que lhe fosse dada nenhuma compensação, exceto um pagamento, no mais das vezes irrisório, pelas benfeitorias de sua terra. Como esses projetos hidrelétricos eram geralmente feitos em regiões interioranas afastadas dos núcleos mais dinâmicos do País, a economia local também era fracamente monetarizada, caracterizando-se pela produção agrícola de subsistência e pelas trocas comunitárias de produtos e serviços, reservando-se o uso do dinheiro somente para a aquisição de alguns produtos industrializados ou para o pagamento de certos serviços como transporte. Assim, o pagamento de uma indenização muitas vezes redundava no gasto quase imediato do dinheiro, sem que este fosse reinvestido, seja por ser insuficiente para a aquisição de uma propriedade rural ou urbana, seja porque o dinheiro era usado na aquisição de bens de consumo.

Projetos urbanos recentes ainda padecem de problemas primários no tratamento de deslocamentos involuntários. Em meados de 1990, para execução do projeto viário denominado Água Espraiada e edifícios comerciais vizinhos, em São Paulo, centenas de famílias de baixa renda foram dispersas em bairros distantes, inclusive locais de ocupação não autorizada, como a área de proteção aos mananciais às margens da represa Guarapiranga (Fix, 2007).

Os programas de reassentamento vieram tentar suprir as deficiências dos esquemas tradicionais de desapropriação e deslocamento de grupos humanos afetados por grandes projetos desenvolvimentistas (ou mesmo dos casos de mera expulsão). Data de 1980 a adoção pelo Banco Mundial de sua primeira política sobre reassentamento involuntário, que preconizava um tratamento sistemático da questão, levando em conta os impactos sobre as populações diretamente afetadas. Fundamental para essa política era o planejamento prévio do reassentamento, visando reproduzir, no novo local, condições similares àquelas experimentadas pela população no seu local de origem e evitar a dispersão.

Os procedimentos preconizados por essa política eram muito diferentes dos modos de agir então vigentes, e sua aplicação foi dificultada pela resistência dos proponentes dos projetos, que viam o reassentamento apenas como custo adicional — o fato de empreendimentos como barragens e rodovias serem muitas vezes promovidos por agentes públicos e serem tidos juridicamente como de utilidade pública fornecia uma aparente legitimação a tal resistência.

No entanto, em 1980, a política do Banco Mundial não fazia mais do que refletir a inquietação e a resistência ativa de muitas comunidades atingidas por projetos que forçavam seu deslocamento. Em vários países em desenvolvimento surgiam movimentos de protesto aos deslocamentos forçados. No Brasil, a década de 1990 viu surgir o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), que continua opondo-se a deslocamentos involuntários de pessoas. Projetos de menor porte também foram objeto de contestação por parte das populações diretamente afetadas. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a oposição ao projeto viário urbano denominado “Operação Faria Lima” teve grande repercussão na imprensa e deu origem a ações judiciais que contestavam o empreendimento proposto e suas desapropriações.

O reassentamento surgiu, assim, ao mesmo tempo como uma resposta aos problemas causados pelo deslocamento de quantidades crescentes de pessoas e como uma resposta à oposição encontrada pelos promotores de muitos projetos que implicavam o deslocamento forçado. Trata-se de uma ação planejada de deslocamento, transferência e reinstalação involuntária de pessoas e suas atividades em um novo local —uma medida mitigadora e compensatória de alguns impactos negativos causados. As populações afetadas podem ser rurais ou urbanas. O novo local deve ser apto para que as comunidades reassentadas possam continuar a exercer suas atividades e, se possível, deve fornecer melhores condições de infraestrutura e serviços. Além de prover condições adequadas de vida para as populações deslocadas, um projeto de reassentamento não deveria provocar impactos ambientais significativos (como no caso da construção da avenida Água Espraiada, em São Paulo).

Hoje a boa prática é realizar um trabalho cuidadoso antes da transferência dessas populações, durante a mudança e durante alguns anos depois de efetivada a transferência para os novos locais. As diretrizes do Banco Mundial para reassentamento estabelecem que as populações afetadas devem:

ser informadas de seus direitos e opções de reassentamento;

ser consultadas, poder escolher entre opções técnica e economicamente viáveis de reassentamento;

receber compensação imediata e efetiva mensurada pelo custo total de reposição de benfeitorias perdidas.

(Operational Policy 4.12, “Involuntary Resettlement”, dezembro de 2001, § 6(a).)

A IFC tem um padrão específico, o Padrão de Desempenho 5 – Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário –, que se aplica não somente quando há desapropriação com base legal, mas também quando empresas privadas adquirem, a preços de mercado ou negociados, propriedades e direitos de uso para implantação de projetos.

As metodologias de reassentamentos humanos evoluíram bastante nas últimas três décadas, quando um paradigma social substituiu paulatinamente o econômico. De acordo com esse enfoque, as pessoas que deveriam ser deslocadas em decorrência de uma obra considerada de utilidade pública eram indenizadas monetariamente pelo valor da propriedade e benfeitorias. Em países como o Brasil, tal enfoque tem sérias limitações, pois muitas vezes as populações deslocadas são de baixa renda e não dispõem de títulos de propriedade. Além disso, para muitas dessas famílias, mesmo baixas indenizações podem parecer vultosas somas de dinheiro, mas são insuficientes para adquirir outra moradia e rapidamente são usadas na aquisição de bens de consumo. Por seu lado, a inexistência de título de propriedade pode dificultar, retardar ou mesmo impedir a indenização.

Já o enfoque social parte do pressuposto de que a indenização monetária é uma compensação insuficiente para os impactos sociais, que vão muito além da perda de uma propriedade, de um local de moradia ou de exercício de atividades comerciais ou de subsistência. Também as relações de vizinhança, de amizade e de parentesco são afetadas, assim como as referências culturais, as referências à memória e as relações econômicas no seio de uma comunidade. Por essa razão, o reassentamento deveria buscar recriar essas condições, reproduzindo, em certa medida, no novo local, as relações preexistentes. Na verdade, a própria ideia de reassentamento resulta do paradigma social, já que, sob o paradigma econômico, não importa onde as pessoas deslocadas irão se reinstalar: a decisão é tomada individualmente. A comunidade pode dispersar-se e os laços entre seus membros podem ser rompidos.

Mais modernamente, um paradigma cultural tem se sobreposto ao social. Não se trata somente de prover condições de infraestrutura e serviços — saneamento, arruamentos, iluminação pública, escolas, hospitais — na área de reassentamento, mas de preservar as formas de produção e consumo cultural próprias às comunidades afetadas. Assim, faz-se um inventário prévio da cultura material e imaterial e tenta-se criar, no reassentamento, condições para que elas continuem a existir. Um exemplo de aplicação desse enfoque é o reassentamento de comunidades indígenas afetadas por alguns projetos hidrelétricos no Canadá, onde se buscou, entre outras medidas, recriar os próprios arranjos espaciais das aldeias tradicionais (Fig. 13.17).

O Padrão de Desempenho 5 requer que os planos de reassentamento resultem em melhoria ou restabelecimento das condições de vida e meios de subsistência (parágrafo 9) e não se limitem ao pagamento de indenização. Um Plano de Recuperação dos Meios de Subsistência poderá ser necessário mesmo quando o projeto não implicar deslocamento físico. Adota-se o conceito de deslocamento econômico, ou seja, a perda de bens e/ou de meios de subsistência.

Nas concepções atuais de reassentamento, o projeto deve ser discutido e negociado com a comunidade afetada. Ao invés de ser simplesmente reassentada passivamente, a comunidade pode tornar-se agente do processo de mudança, participando ativamente das decisões acerca da transferência e reinstalação. É frequente que os afetados por empreendimentos rodoviários ou urbanísticos em regiões metropolitanas sejam as populações carentes, que ocupam zonas de risco ou habitações insalubres. Nesse caso, o reassentamento pode significar uma mudança para melhor, desde que o processo seja bem conduzido, seguindo princípios democráticos e respeitando os direitos humanos. Há, por parte das populações afetadas, uma resistência às mudanças, devido a uma possível transferência para um local distante, ruptura de relações de vizinhança e outras razões, de modo que somente um processo participativo de reassentamento tem chances de ser bem aceito. Contam-se diversos casos de projetos bem-sucedidos conduzidos segundo essa óptica. Por exemplo, na Alemanha, desde o início da década de 1990 a mineração de carvão a céu aberto nas proximidades da cidade de Colônia vem obtendo o consentimento da população local, mesmo com vilarejos inteiros transferidos e, em alguns casos, reconstruídos; a paisagem também vem sendo radicalmente modificada, surgindo lagos, hoje utilizados para atividades recreativas, onde antes havia terras agrícolas e florestais.

No caso de populações rurais, o processo participativo é igualmente necessário, mas há outras questões a serem consideradas. O reassentamento deve fornecer condições que garantam que as pessoas continuem a viver da terra, de modo que a fertilidade dos solos, a disponibilidade hídrica, a infraestrutura para escoamento da produção e mesmo o acesso ao crédito e a serviços de extensão rural devem ser condições levadas em conta na formulação do projeto.

Fig. 13.17 Comunidade indígena reassentada na região da baía James, Quebec, Canadá. O arranjo físico das construções foi discutido e negociado com os interessados e reproduz o padrão de assentamento de uma comunidade tradicional

Quando se prepara um estudo ambiental para um projeto que envolva o deslocamento involuntário de populações humanas, é conveniente que o diagnóstico ambiental caracterize detalhadamente a população a ser deslocada. Os termos de referência deverão especificar o contexto e o escopo de levantamento dos dados, mas em todos os casos as informações apresentadas deverão ter sido obtidas mediante levantamento de campo (dados primários). Evidentemente poderão ser aproveitadas e mesmo reproduzidas (se convenientes e suficientes) as informações obtidas para a preparação do projeto e para o cálculo do custo de desapropriação.

As modalidades de reassentamento poderão ser várias, até para diferentes grupos afetados por um mesmo projeto — por exemplo, em certos casos, a opção preferida pode ser o fornecimento de um lote, devidamente regularizado, acompanhado de uma cesta de materiais de construção e de assistência técnica; em outros, a opção pode ser a construção de moradias completas em locais com infraestrutura, que poderão ser imediatamente ocupadas pela população afetada. As modalidades serão diferentes segundo o projeto afete populações urbanas ou rurais e grupos que detenham títulos de propriedade ou categorias como posseiros ou invasores.

O Banco Mundial recomenda que um plano de reassentamento inclua:

assistência durante a relocação;

assistência durante a relocação;

assistência durante um período de transição suficiente para a restauração do padrão de vida das populações afetadas;

assistência durante um período de transição suficiente para a restauração do padrão de vida das populações afetadas;

assistência como preparação da terra, crédito, treinamento ou oportunidades de trabalho.

assistência como preparação da terra, crédito, treinamento ou oportunidades de trabalho.

(Idem, parágrafos 6(b)(c).)

O Banco Interamericano de Desenvolvimento recomenda firmemente uma estratégia de evitar ou minimizar a necessidade de reassentamentos, estabelecendo também a necessidade de preparação prévia de um plano de reassentamento quando o deslocamento forçado for inevitável. Para os casos de reassentamento, o Banco considera que tanto a população afetada como a anfitriã devem:

dispor de um padrão de vida, acesso à terra, aos recursos naturais e aos serviços pelo menos equivalentes aos níveis anteriores ao reassentamento;

dispor de um padrão de vida, acesso à terra, aos recursos naturais e aos serviços pelo menos equivalentes aos níveis anteriores ao reassentamento;

recuperar-se de todas as perdas causadas pelo processo de transição para a nova situação;

recuperar-se de todas as perdas causadas pelo processo de transição para a nova situação;

sofrer perturbação tão limitada quanto possível de suas redes sociais, oportunidades de emprego e produção, e acesso aos recursos naturais e instalações públicas;