Raramente os EIAs são claros quanto à repartição social dos impactos, mesmo que muitos empreendimentos afetem de maneira mais significativa alguns grupos sociais em comparação a outros.

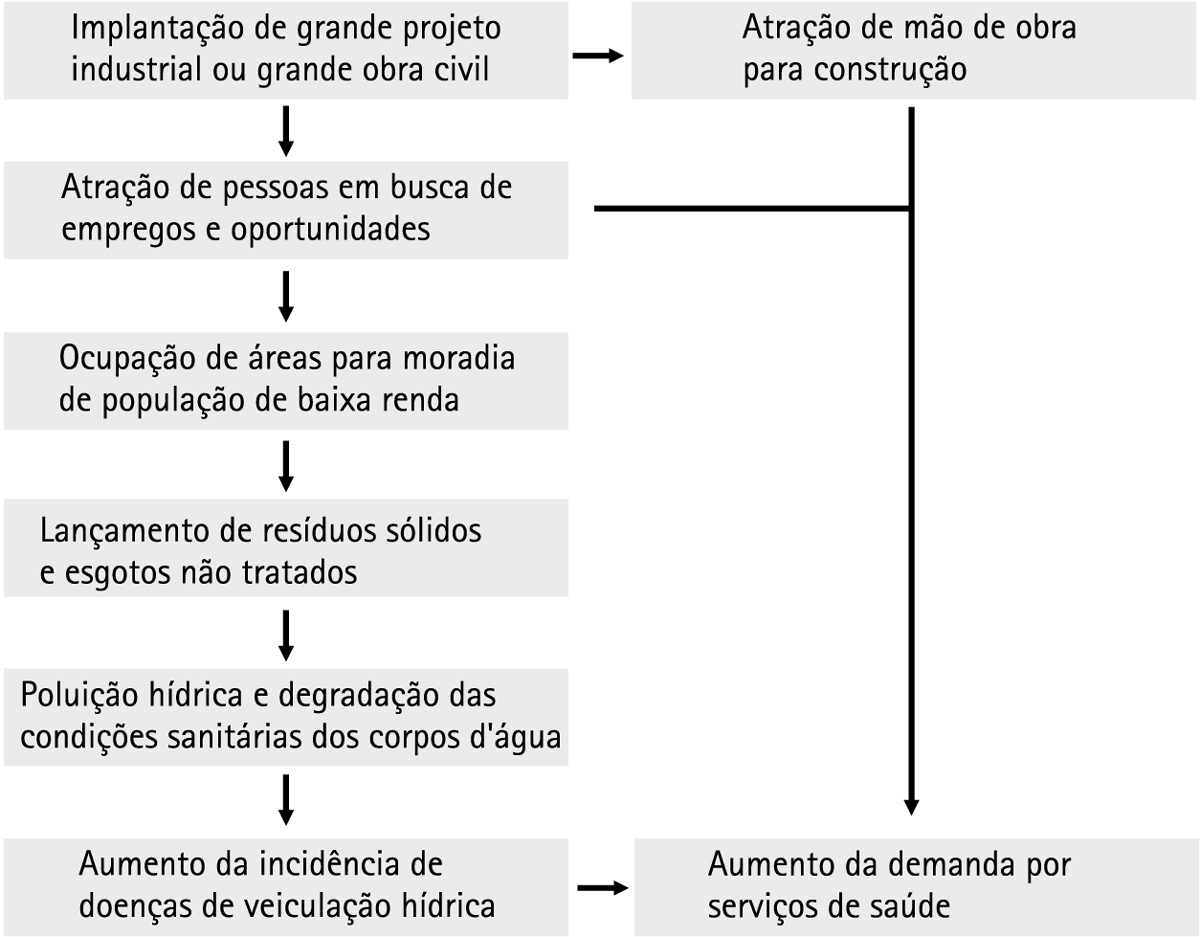

Raramente os EIAs são claros quanto à repartição social dos impactos, mesmo que muitos empreendimentos afetem de maneira mais significativa alguns grupos sociais em comparação a outros.A base para estruturar e organizar um estudo de impacto ambiental é a identificação preliminar dos prováveis impactos. Ao enunciá-los, pode-se orientar as etapas seguintes do planejamento e da preparação do EIA, ou seja, a seleção das questões relevantes, os estudos de base, a análise dos impactos e a proposição de medidas de gestão ambiental. Aparentemente, o resultado do trabalho de identificação nada mais é que uma lista de impactos possíveis, mas, na verdade, a identificação dos prováveis impactos permite que a equipe multidisciplinar organize, de modo racional e partilhado entre seus membros, o entendimento acerca das relações entre os vários componentes do projeto e os elementos e processos ambientais que podem ser alterados.

Identificar prováveis impactos não é uma tarefa difícil, mas deve ser executada com discernimento e de maneira sistemática e cuidadosa, de modo a cobrir todas as possíveis alterações ambientais decorrentes de um empreendimento, mesmo se for sabido de antemão que algumas dessas alterações serão pouco significativas, ou seja, que algumas serão muito mais importantes que outras e que, portanto, nem todas receberão igual atenção nas etapas subsequentes do EIA.

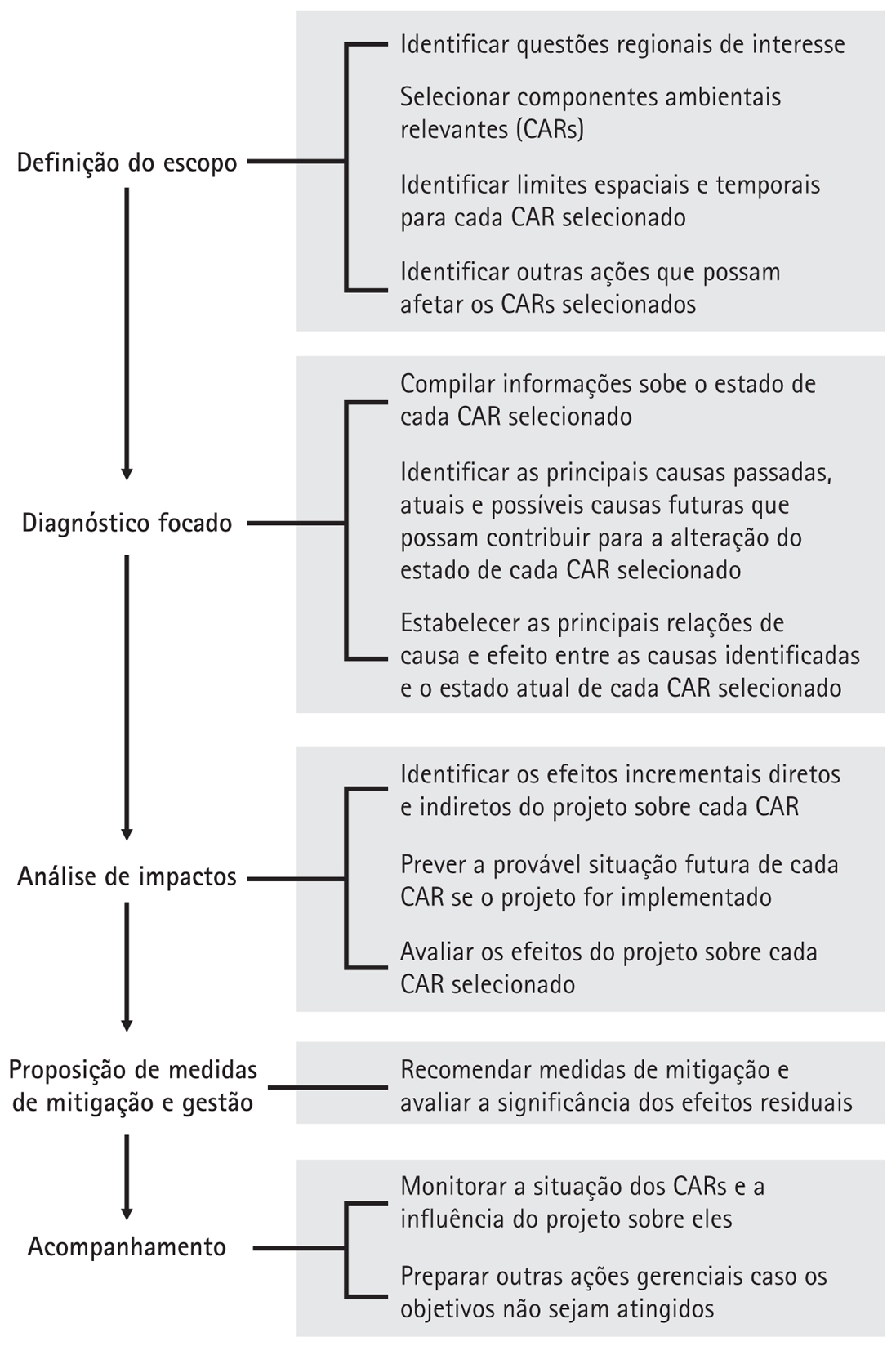

O entendimento das atividades e operações que compõem o projeto, e de suas alternativas, ao lado do reconhecimento das características básicas do ambiente potencialmente afetado, são os pontos de partida para a identificação preliminar dos impactos prováveis, conforme a Fig. 7.1. Como se pode observar nessa mesma figura, após a conclusão do diagnóstico ambiental, há uma nova identificação de impactos, na verdade, uma revisão ou confirmação dos impactos preliminarmente identificados no planejamento do EIA. Os conceitos e as ferramentas apresentados neste capítulo são empregados em ambas as modalidades de identificação de impactos.

Identificar impactos prováveis equivale a formular hipóteses sobre as modificações ambientais a serem direta ou indiretamente induzidas pelo projeto em análise. A analogia com situações similares, a experiência dos membros da equipe multidisciplinar ou de consultores externos e o emprego conjunto do raciocínio dedutivo e indutivo são alguns dos métodos empregados para auxiliar na identificação preliminar dos impactos.

O conhecimento acumulado por profissionais e pesquisadores de todo o mundo, assim como a experiência anterior dos analistas que compõem a equipe multidisciplinar que elabora o EIA, formam a base de conhecimento para uma boa identificação de impactos.

Estudos de casos individuais e estudos de síntese sobre os impactos socioambientais de um determinado setor de atividade econômica são dois tipos de fontes que podem ser consultadas no início dos trabalhos. Os efeitos ambientais observados ou medidos em casos de empreendimentos semelhantes fornecem uma primeira pista para identificar os possíveis impactos de um novo projeto. Assim, pesquisa bibliográfica e consulta a trabalhos similares são prováveis primeiros passos de uma equipe encarregada de planejar ou elaborar um estudo de impacto ambiental.

Estudos de síntese não existem quando projetos baseados em novas tecnologias começam a ser submetidos ao processo de avaliação de impacto ambiental, mas o conhecimento vai se acumulando rapidamente e se torna disponível para avaliar novos projetos. Quando as primeiras turbinas eólicas foram instaladas, na década de 1980, ou quando a técnica de fraturamento hidráulico para produção de gás natural contido em rochas argilosas (conhecido como “gás de xisto”) passou a ser empregada, na primeira década do século XXI, seus respectivos impactos ambientais e a eficácia das medidas de mitigação eram pouco conhecidas - e ainda o são no caso dos sempre polêmicos projetos de gás de xisto.

Há de se ter cuidado ao consultar estudos ambientais feitos para empreendimentos similares. Dada a quantidade de estudos ruins, se não houver, de fonte segura, o indicativo de que se trata de um bom estudo, ao usá-lo pode-se simplesmente propagar erros e más práticas. Não se pode esquecer, também, que os estudos ambientais são analisados pelos órgãos governamentais competentes, que frequentemente demandam complementações, quando não a reelaboração completa do estudo. No Brasil, o documento que efetivamente serve para fundamentar a decisão de licenciamento pode ser bastante diferente do EIA original. Da mesma forma, a confiança que se pode ter em documentos obtidos por via de busca na internet depende da credibilidade da fonte. Sítios governamentais tendem a apresentar, além de documentos oficiais (que podem ser bastante úteis), documentos que, muitas vezes, refletem os pontos de vista de diferentes partes interessadas, exceto, claro, quando o governo é o proponente do projeto. Sítios de empresas, de associações empresariais e de ONGs podem trazer informação fidedigna e balanceada, mas muitas vezes refletem somente seus interesses. Organizações internacionais usualmente são fontes bastante confiáveis, e artigos publicados em periódicos científicos com arbitragem (peer reviewed) geralmente são de alta credibilidade.

É comum, em alguns países (como Canadá, Holanda e Austrália), a publicação de relatórios contendo os resultados de análises de EIAs ou as conclusões de comissões de consultas públicas sobre empreendimentos submetidos ao processo de AIA. Também os bancos de desenvolvimento facilitam ao público diversos documentos relativos ao processo de análise dos projetos submetidos para financiamento. Além disso, muitas vezes podem ser consultados os pareceres técnicos de análise de EIAs preparados por órgãos ambientais da própria jurisdição em que se está trabalhando. Todo esse material pode servir não apenas para auxiliar na identificação de impactos, mas também para informação sobre técnicas de previsão de impactos e para inspiração sobre medidas de gestão ambiental.

Muito do conhecimento acumulado sobre impactos ambientais encontra-se também sistematizado em manuais e publicações especializadas em avaliação de impacto ambiental1 (por exemplo, World Bank, 1991a, 1991b, 1991c) ou em estudos sobre o estado da arte da análise dos impactos em um determinado setor ou tipo de atividade. Este é o caso das barragens. Não somente existem milhares de estudos e publicações sobre efeitos ambientais de barragens, como um esforço multi-institucional de síntese foi empreendido por ONGs e bancos de desenvolvimento, com o apoio de alguns governos, com a constituição da Comissão Mundial de Barragens. Tal comissão promoveu uma ampla discussão mundial sobre os benefícios, os custos, os impactos e os riscos das barragens, e coletou um vasto material analítico, tornando-o disponível (WCD, 2000). Alguns exemplos de constatações da Comissão que podem auxiliar a realização de futuros EIAs são:

Raramente os EIAs são claros quanto à repartição social dos impactos, mesmo que muitos empreendimentos afetem de maneira mais significativa alguns grupos sociais em comparação a outros.

Raramente os EIAs são claros quanto à repartição social dos impactos, mesmo que muitos empreendimentos afetem de maneira mais significativa alguns grupos sociais em comparação a outros.

“Os pobres, outros grupos vulneráveis e as gerações futuras têm mais chance de arcar com uma parte desproporcional dos custos sociais e ambientais das grandes barragens sem que recebam uma parcela proporcional (commensurate) dos benefícios econômicos” (WCD, 2000).

“Os pobres, outros grupos vulneráveis e as gerações futuras têm mais chance de arcar com uma parte desproporcional dos custos sociais e ambientais das grandes barragens sem que recebam uma parcela proporcional (commensurate) dos benefícios econômicos” (WCD, 2000).

Entre as comunidades afetadas, as disparidades de gênero aumentaram, com mulheres arcando com uma parte desproporcional dos custos sociais e sendo frequentemente discriminadas negativamente na partilha dos benefícios.

Entre as comunidades afetadas, as disparidades de gênero aumentaram, com mulheres arcando com uma parte desproporcional dos custos sociais e sendo frequentemente discriminadas negativamente na partilha dos benefícios.

Comunidades indígenas e minorias étnicas vulneráveis padeceram de índices maiores de deslocamento forçado e sofreram maiores impactos sobre sua subsistência, cultura e valores espirituais.

Comunidades indígenas e minorias étnicas vulneráveis padeceram de índices maiores de deslocamento forçado e sofreram maiores impactos sobre sua subsistência, cultura e valores espirituais.

Uma iniciativa similar abordou a indústria mineral (IIED/WBCSD, 2002), traçando um amplo panorama de seus impactos e de sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico sob a perspectiva, nem sempre concordante, de vários grupos de interessados. Esse tipo de documento é também excelente fonte de exemplos e de boas práticas para mitigação e compensação de impactos adversos, e para a valorização de impactos benéficos.

Há, portanto, uma ampla disponibilidade de informação e conhecimento a respeito das consequências socioambientais de muitas atividades humanas, mas esse conhecimento acumulado só se torna produtivo à medida que for efetivamente apropriado pelos membros da equipe multidisciplinar que realiza o estudo ambiental. Conhecimento não pode ser confundido com informação, pois pressupõe o estabelecimento de relações entre os objetos. Há cada vez mais informação disponível, mas é o conhecimento que permite discernir a informação relevante da irrelevante e também possibilita um questionamento crítico da informação, que pode ser errada, enganosa, deliberadamente manipulada ou descontextualizada.

Deve-se ressaltar novamente o papel do coordenador dos estudos, que precisa ser realmente um profissional da avaliação de impacto ambiental. Enquanto dos especialistas que compõem a equipe dos consultores externos, espera-se atualização e competência para tratar dos temas que lhes cabem (além de habilidades comunicativas), ao coordenador ou à equipe de coordenação cabe um olhar crítico, abrangente e inclusivo para produzir um estudo socialmente útil, isto é, que atenda às necessidades e às expectativas do cliente (o proponente do projeto) e demonstre respeito pelas necessidades das demais partes interessadas (conforme seção 14.1).

Tal postura é necessária desde a identificação preliminar dos impactos potenciais, que é o pilar a partir do qual será construído o estudo de impacto ambiental.

A indispensável visita de campo para reconhecer o local do empreendimento e seu entorno pode ser completada por uma rápida consulta a mapas topográficos da região, geralmente disponíveis em pelo menos uma escala (às vezes mais de uma), e a algumas cartas temáticas, como as de uso do solo ou as geológicas, estas últimas também disponíveis na maioria dos países, embora com detalhamento e precisão variados. Esses mapas fornecem informações muito úteis sobre o ambiente regional e permitem ao analista formar rapidamente uma ideia do contexto ambiental em que estará inserido o empreendimento. Uma rápida consulta a fotografias aéreas ou a imagens de satélite de alta resolução permite contextualizar o local do projeto em relação ao uso do solo e a possíveis fontes de degradação ambiental situadas no entorno (Quadro 7.1).

Se os impactos ambientais resultam da interação entre o projeto proposto e o meio ambiente, para identificar corretamente os impactos é preciso, então, ter um bom entendimento do projeto, de seus diversos componentes, das obras e demais atividades necessárias para sua implantação e das operações que serão realizadas durante seu funcionamento, assim como das atividades relacionadas à desativação do empreendimento, ao final de sua vida útil. Muitas vezes, uma visita a uma obra similar é um excelente meio de compreender o projeto proposto, principalmente se os membros da equipe do EIA não têm familiaridade com o tipo de empreendimento a ser analisado. Nessas visitas pode-se visualizar muitos impactos que possivelmente ocorrerão no caso em estudo e também conhecer operações semelhantes àquelas que serão realizadas no local do novo projeto.

Enfim, há vários caminhos para se ir formulando hipóteses sobre o provável impacto do empreendimento, mas após uma investigação inicial, que pode ser muito abrangente, é preciso começar a sistematizar as hipóteses e transferir informação e conhecimento para a análise do projeto concreto, cujas características construtivas e operacionais devem ser plenamente entendidas pela equipe.

Os impactos ambientais decorrem de uma ou de um conjunto de ações ou atividades humanas realizadas em um certo local. Um estudo de impacto ambiental pressupõe que tais ações sejam planejadas, sendo usualmente descritas por meio de documentos, como projetos de engenharia, memoriais descritivos, plantas etc. Dessa premissa, decorre a impossibilidade (ou incoerência) de aplicar a avaliação de impacto ambiental para a análise de ações não planejadas, como um garimpo, o lançamento clandestino de resíduos, a construção individual de residências em áreas rurais ou em periferias urbanas. A equipe encarregada da preparação do estudo ambiental deve ter conhecimento de todos os estudos técnicos relevantes que tenham sido produzidos para a preparação de um projeto, inclusive para alternativas que tenham sido descartadas.

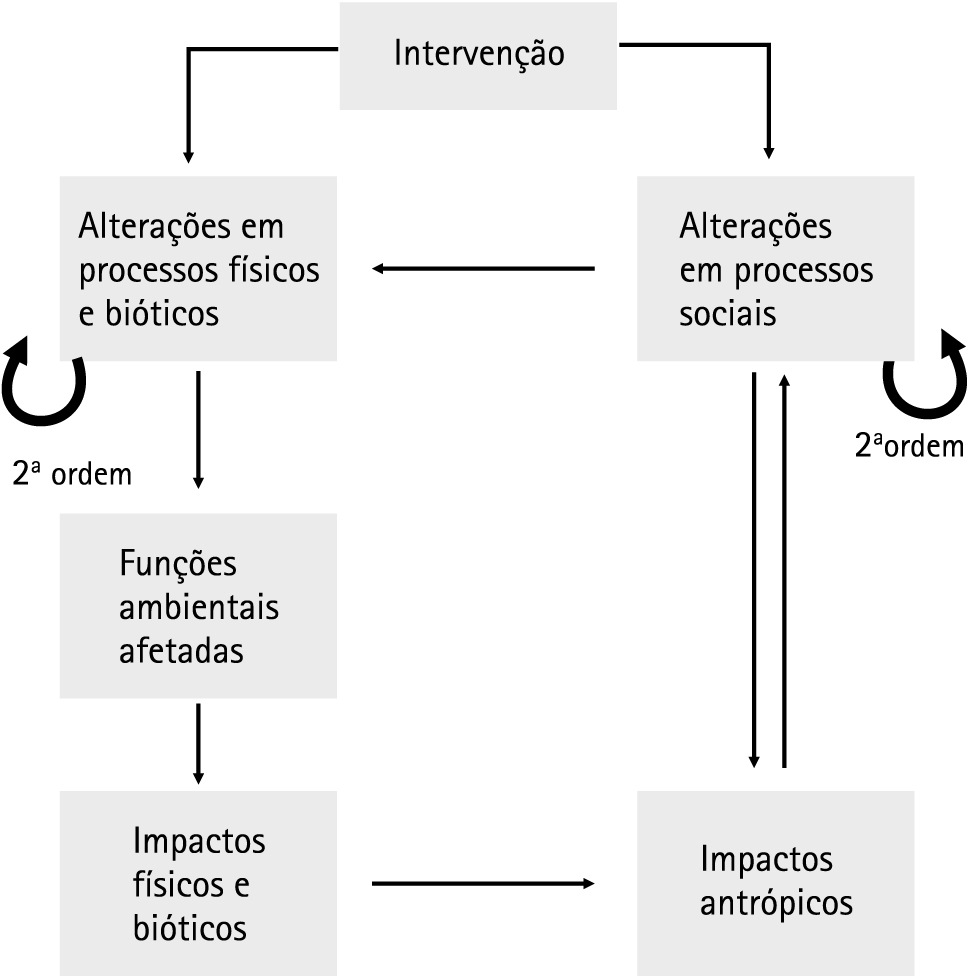

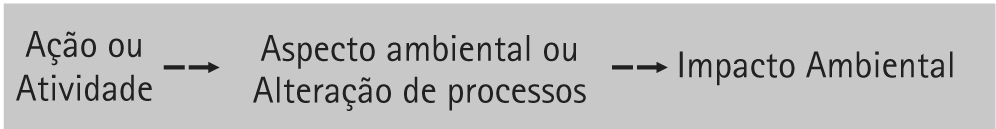

Os estudos de impacto ambiental são realizados quando há a perspectiva de se encontrar impactos significativos. Estes, por sua vez, são geralmente originados de ações ou atividades de caráter tecnológico, como a construção de uma barragem, a extração de minerais ou o carregamento de navios em um porto. Estabelece-se, assim, uma relação de causa e efeito, na qual as ações tecnológicas são a causa de alterações de processos ambientais que, por sua vez, modificam a qualidade do ambiente – ou, em outras palavras, induzem a impactos ambientais.

Deve-se, aqui, ter clareza acerca dos conceitos discutidos no Cap. 1. As ações ou atividades são as causas, enquanto os impactos são as consequências sofridas (ou potencialmente sofridas) pelos receptores ambientais (os recursos ambientais, os ecossistemas, os seres humanos, a paisagem, o ambiente construído – conforme os vários termos e conceitos ali discutidos). Os mecanismos ou os processos que ligam uma causa a uma consequência são os aspectos ou os processos ambientais, conforme se prefira empregar um ou outro termo (seções 1.6 e 1.7).

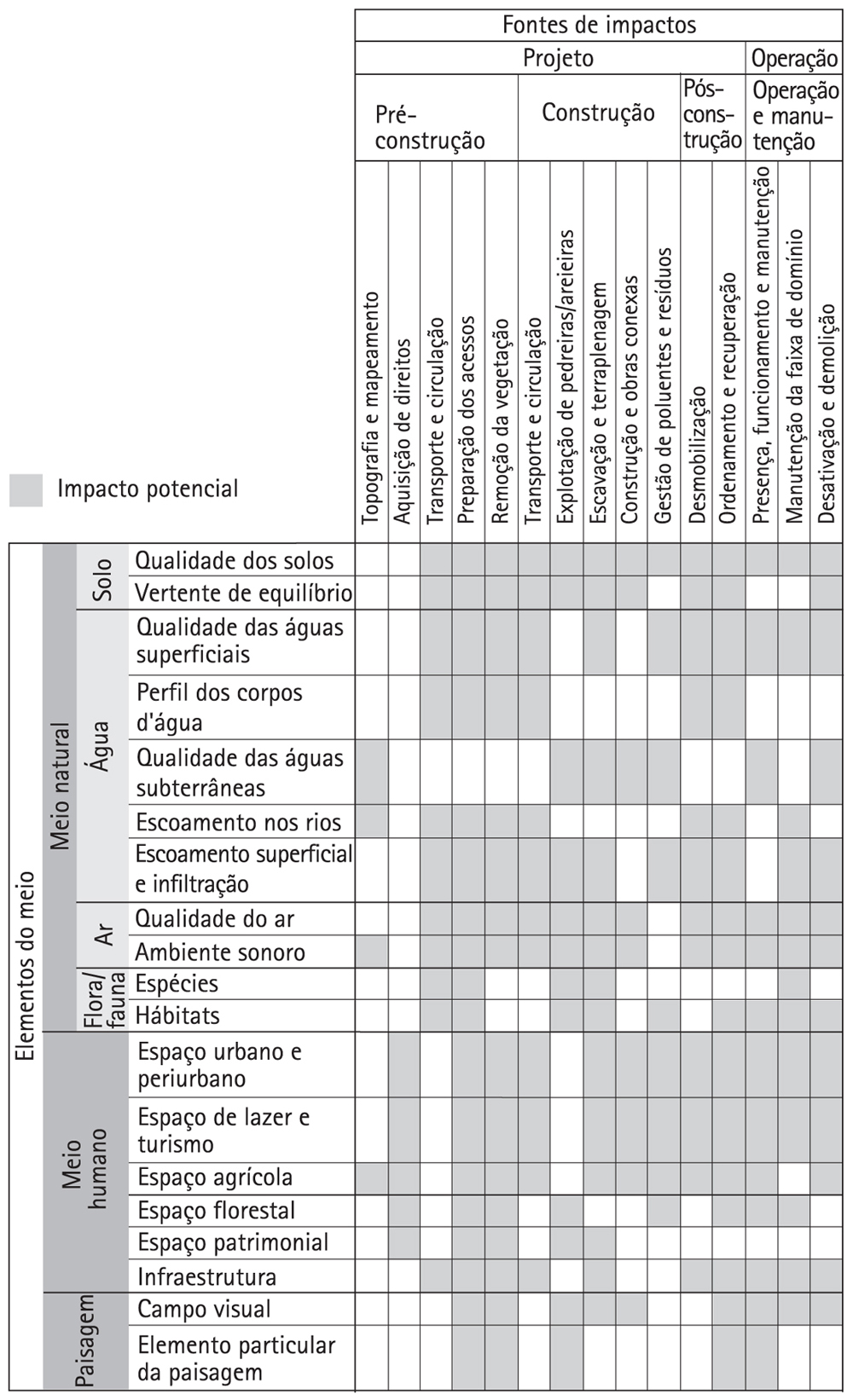

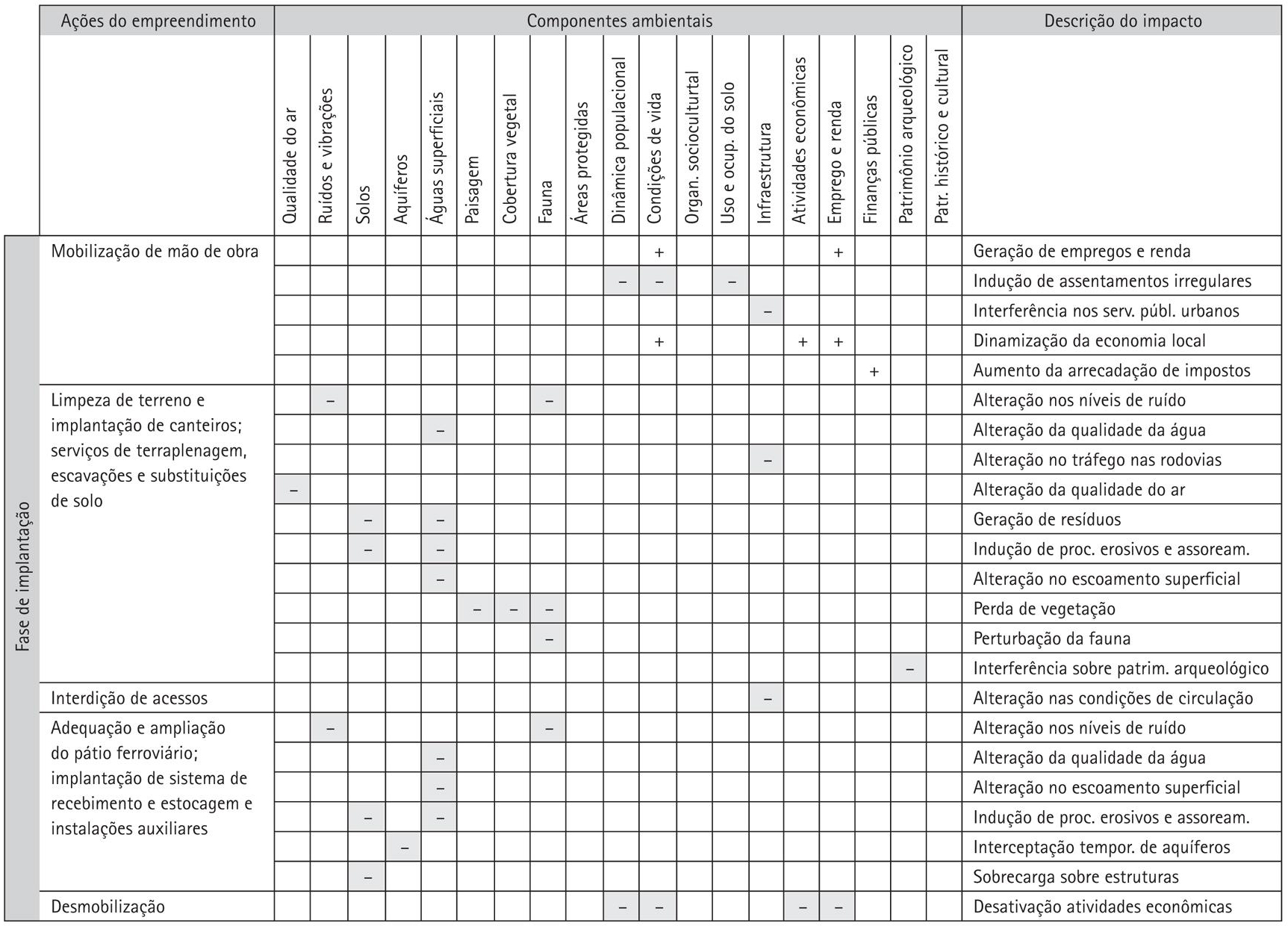

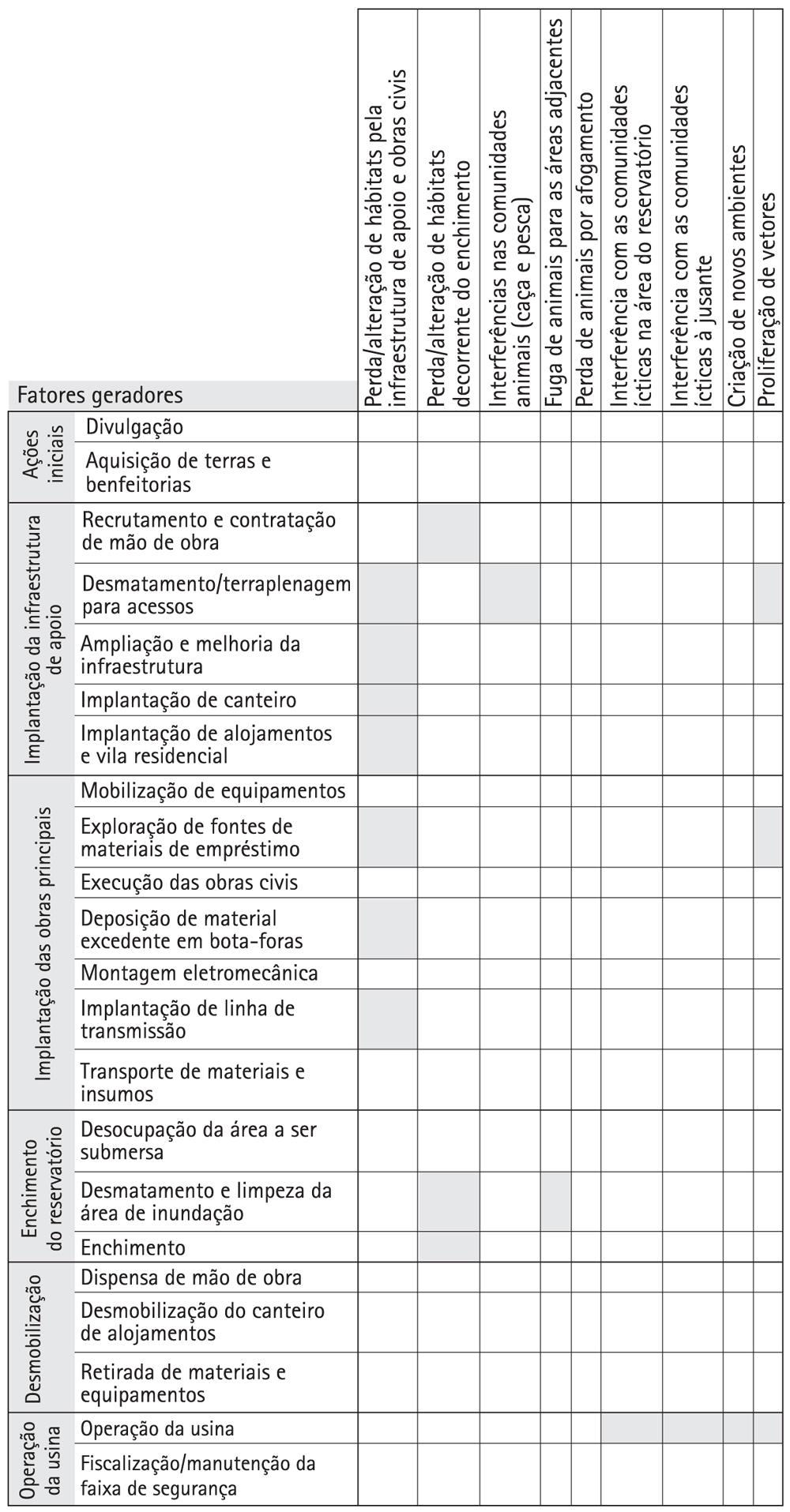

Para identificar os impactos ambientais, deve-se conhecer bem suas causas ou ações tecnológicas. Por isso, é usual que, antes da identificação propriamente dita dos impactos – ou como um passo dessa identificação – seja elaborada uma lista das atividades que compõem o empreendimento. Tal lista deve ser o mais detalhada possível, de maneira a mapear todas as possíveis causas de alterações ambientais. O Quadro 8.1 é um exemplo de lista de ações tecnológicas tipicamente realizadas em empreendimentos de mineração, embora nem todos os empreendimentos desse tipo compreendam todas essas atividades. Listas como essa podem ser usadas diretamente ou, o que é mais apropriado, servirem de ponto de partida para a equipe montar sua própria lista de ações ou atividades, adequada ao projeto que será analisado. Os Quadros 8.2 a 8.5 apresentam listas similares, respectivamente das ações que costumam ser realizadas durante as diferentes etapas do ciclo de vida de barragens para fins de geração de energia elétrica e durante as etapas de planejamento, construção e operação de rodovias, aterros de resíduos e linhas de transmissão de energia elétrica. Naturalmente, trata-se de atividades suscetíveis de modificar o ambiente e de originar impactos significativos.

É importante buscar o melhor entendimento possível do projeto, pois isso será o fundamento de uma boa identificação dos impactos. A participação, na equipe, de um técnico especializado no tipo de projeto analisado é então essencial, mas também é necessário que os demais membros da equipe compreendam bem as ações tecnológicas que compõem o empreendimento. Cada uma dessas ações poderá ocasionar um ou mais impactos ambientais.

Embora a “divisão” do empreendimento em diversas ações seja justificável como procedimento analítico, não se pode perder de vista sua totalidade. Determinados impactos (que poderiam ser chamados de “sistêmicos”) não decorrem de uma ação isolada, mas do conjunto de ações que compõem o projeto. Por essa razão, encontra-se em alguns EIAs a identificação de impactos associados a esse conjunto, e não somente dos impactos associados a uma ou outra ação tecnológica individualizada.

Todas as etapas do ciclo de vida de um empreendimento devem ser levadas em conta, pois impactos significativos podem decorrer de ações realizadas em diferentes etapas. Não há uma forma única para dividir o ciclo de vida de um empreendimento em períodos – deve-se considerar as características próprias de cada tipo de projeto. A periodização do ciclo de vida deve ser a mais apropriada para descrever com suficiente detalhe cada um dos tipos, como exemplificam os Quadros 8.1 a 8.5. Para uma barragem, é conveniente discriminar uma etapa de enchimento do reservatório, pois alguns impactos importantes ocorrem especificamente nesse momento. Já para uma mina, não se pode esquecer da etapa de desativação e fechamento, quando ocorrem impactos socioeconômicos como o desemprego e a redução da arrecadação tributária municipal, e deve-se preparar medidas de gestão voltadas para atenuar os impactos remanescentes e programas de recuperação de áreas degradadas. De qualquer forma, as etapas básicas geralmente consideradas são planejamento, implantação e operação, ao passo que a importância de planejar as etapas de desativação e fechamento vem sendo progressivamente reconhecida (Sánchez, 2001). O entendimento de cada uma dessas etapas é:

Planejamento: corresponde à execução de estudos técnicos e econômicos e pode incluir certo número de atividades de investigação ou levantamento de campo, como serviços de topografia, cadastramento de moradores e sondagens geológicas ou geotécnicas. Essas atividades podem causar alguns impactos físicos e bióticos; os mais importantes, porém, costumam ser registrados no meio antrópico.

Planejamento: corresponde à execução de estudos técnicos e econômicos e pode incluir certo número de atividades de investigação ou levantamento de campo, como serviços de topografia, cadastramento de moradores e sondagens geológicas ou geotécnicas. Essas atividades podem causar alguns impactos físicos e bióticos; os mais importantes, porém, costumam ser registrados no meio antrópico.

Implantação: compreende todas as atividades necessárias para a construção de instalações ou de preparação para o início do funcionamento, como, por exemplo, a execução de plantios florestais em um projeto de silvicultura. A instalação de canteiros de obras, o recrutamento de mão de obra, a desmobilização do pessoal empregado na construção e a desmontagem do canteiro são algumas atividades desta fase. Pode incluir a realização de testes em projetos industriais antes da posta em marcha definitiva (operação). Para certos empreendimentos, como rodovias, portos e outros projetos de infraestrutura, essa etapa pode acarretar os impactos mais importantes, inclusive aqueles relacionados ao deslocamento de populações humanas. Para conveniência na identificação de impactos, a fase de implantação pode ser subdividida.

Implantação: compreende todas as atividades necessárias para a construção de instalações ou de preparação para o início do funcionamento, como, por exemplo, a execução de plantios florestais em um projeto de silvicultura. A instalação de canteiros de obras, o recrutamento de mão de obra, a desmobilização do pessoal empregado na construção e a desmontagem do canteiro são algumas atividades desta fase. Pode incluir a realização de testes em projetos industriais antes da posta em marcha definitiva (operação). Para certos empreendimentos, como rodovias, portos e outros projetos de infraestrutura, essa etapa pode acarretar os impactos mais importantes, inclusive aqueles relacionados ao deslocamento de populações humanas. Para conveniência na identificação de impactos, a fase de implantação pode ser subdividida.

Operação: corresponde ao funcionamento do empreendimento, sendo normalmente a etapa mais longa. Durante a operação, os empreendimentos são modificados, corrigidos, melhorados, ampliados; as matérias-primas de processos industriais podem mudar e o uso do solo no entorno do empreendimento pode ser radicalmente modificado; incidentes e acidentes podem ocorrer. Tudo isso requer uma gestão adaptativa, pois é impossível que o estudo de impacto ambiental preveja detalhadamente todos os cenários da vida futura de um empreendimento. Em casos de modificações ou ampliações substanciais, um novo EIA pode ser necessário. Para muitos empreendimentos, como indústrias, minas, usinas termelétricas e aterros de resíduos, a etapa de operação causa os impactos mais significativos.

Operação: corresponde ao funcionamento do empreendimento, sendo normalmente a etapa mais longa. Durante a operação, os empreendimentos são modificados, corrigidos, melhorados, ampliados; as matérias-primas de processos industriais podem mudar e o uso do solo no entorno do empreendimento pode ser radicalmente modificado; incidentes e acidentes podem ocorrer. Tudo isso requer uma gestão adaptativa, pois é impossível que o estudo de impacto ambiental preveja detalhadamente todos os cenários da vida futura de um empreendimento. Em casos de modificações ou ampliações substanciais, um novo EIA pode ser necessário. Para muitos empreendimentos, como indústrias, minas, usinas termelétricas e aterros de resíduos, a etapa de operação causa os impactos mais significativos.

Desativação: corresponde à preparação para o fechamento das instalações ou paralisação das atividades1. A desativação requer um planejamento específico com suficiente antecedência, mas, para certos empreendimentos, as principais atividades para que a etapa de desativação transcorra com os menores efeitos adversos são conhecidas desde o planejamento do projeto. É o caso de minas, aterros de resíduos e indústrias. O plano de desativação ou o plano de recuperação de áreas degradadas podem constar como medidas de gestão no EIA, mas deverão ser revistos e atualizados com periodicidade. Em diversos países, como Estados Unidos e Canadá, assim como na Região Administrativa de Hong Kong, pode ser requerida a preparação de um EIA para a desativação de certos tipos de empreendimentos.

Desativação: corresponde à preparação para o fechamento das instalações ou paralisação das atividades1. A desativação requer um planejamento específico com suficiente antecedência, mas, para certos empreendimentos, as principais atividades para que a etapa de desativação transcorra com os menores efeitos adversos são conhecidas desde o planejamento do projeto. É o caso de minas, aterros de resíduos e indústrias. O plano de desativação ou o plano de recuperação de áreas degradadas podem constar como medidas de gestão no EIA, mas deverão ser revistos e atualizados com periodicidade. Em diversos países, como Estados Unidos e Canadá, assim como na Região Administrativa de Hong Kong, pode ser requerida a preparação de um EIA para a desativação de certos tipos de empreendimentos.

Fechamento: é a cessação definitiva das atividades. Impactos residuais (permanentes) podem ocorrer e devem ser devidamente identificados no EIA. Após o fechamento de um empreendimento, um novo projeto pode ser proposto para o mesmo local. Caso esse novo projeto tenha o potencial de causar impactos adversos significativos, deverá ser objeto de um novo estudo ambiental, como para um aterro de resíduos projetado para ocupar a cava de uma pedreira.

Fechamento: é a cessação definitiva das atividades. Impactos residuais (permanentes) podem ocorrer e devem ser devidamente identificados no EIA. Após o fechamento de um empreendimento, um novo projeto pode ser proposto para o mesmo local. Caso esse novo projeto tenha o potencial de causar impactos adversos significativos, deverá ser objeto de um novo estudo ambiental, como para um aterro de resíduos projetado para ocupar a cava de uma pedreira.

Quadro 8.1 Principais atividades componentes de um empreendimento de mineração

FASE DE PESQUISA E PLANEJAMENTO |

Contratação de pessoal temporário |

Serviços topográficos |

Abertura de vias de acesso |

Instalação de acampamentos |

Mapeamento geológico, prospecção geofísica e geoquímica |

Perfuração e coleta de testemunhos |

Retirada de material para ensaios |

Realização de ensaios de laboratório ou em escala-piloto |

Elaboração de projeto de engenharia |

FASE DE IMPLANTAÇÃO |

Aquisição de terras |

Contratação de serviços de terceiros |

Encomenda de máquinas e equipamentos |

Construção ou serviços de melhoria das vias de acesso |

Implantação de canteiro de obras |

Contratação de mão de obra para a construção |

Remoção da vegetação |

Decapeamento e terraplenagem |

Estocagem de solo vegetal |

Perfuração de poços e galerias de acesso para minas subterrâneas |

Preparação dos locais de disposição de estéreis e de rejeitos |

Instalação de linha de transmissão de energia elétrica ou instalação de grupo gerador |

Implantação de sistema de captação e armazenamento de água |

Construção e montagem das instalações de manuseio e beneficiamento |

Construção e montagem das instalações de apoio |

Disposição de resíduos sólidos |

Implantação de viveiro de mudas |

Recrutamento de mão de obra para a fase de operação |

FASE DE OPERAÇÃO |

Remoção de vegetação |

Decapeamento da jazida |

Abertura de vias subterrâneas |

Drenagem da mina e áreas operacionais |

Perfuração e desmonte de rocha |

Carregamento e transporte de minério e estéril |

Disposição de estéreis |

Disposição temporária de solo vegetal |

Revegetação e demais atividades de recuperação de áreas degradadas |

Estocagem de minério |

Britagem e classificação |

Secagem dos produtos |

Processamento metalúrgico ou químico |

Disposição de rejeitos |

Estocagem dos produtos |

Expedição |

Transporte |

Estocagem de insumos |

Disposição de resíduos sólidos |

Manutenção |

Aquisição de bens e serviços |

FASE DE DESATIVAÇÃO |

Retaludamento e implantação de sistema de drenagem |

Preenchimento de escavações |

Fechamento do acesso a aberturas subterrâneas e sinalização |

Revegetação e recuperação de áreas degradadas |

Desmontagem das instalações elétricas e mecânicas |

Remoção de insumos e resíduos |

Demolição de edifícios |

Dispensa da mão de obra |

Supervisão e monitoramento pós-operacional |

Quadro 8.2 Principais atividades componentes de uma barragem

FASE DE PLANEJAMENTO |

Estudos hidrológicos |

Contratação de pessoal temporário |

Levantamentos aerofotogramétricos |

Serviços topográficos |

Abertura de vias de acesso |

Instalação de acampamentos |

Estudo da disponibilidade de materiais de construção |

Investigações geológico-geotécnicas |

Perfuração, abertura de trincheiras e coleta de amostras |

Retirada de material para ensaios geológico-geotécnicos |

Realização de ensaios de laboratório ou em escala-piloto |

Levantamento fundiário |

Elaboração de projeto de engenharia |

FASE PREPARATÓRIA |

Veiculação de informações sobre o empreendimento |

Aquisição de terras para instalação do canteiro de obras |

Encomenda de máquinas e equipamentos |

FASE DE IMPLANTAÇÃO |

Aquisição de terras |

Contratação de serviços de terceiros |

Construção ou serviços de melhoria das vias de acesso |

Ampliação e melhoria da infraestrutura existente (energia, comunicações, fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos etc.) |

Decapeamento e terraplenagem da área do canteiro de obras |

Estocagem de solo vegetal |

Implantação de canteiro de obras |

Contratação de mão de obra para a construção |

Implantação de alojamentos e vila residencial |

Construção de oficinas, pátios de máquinas, galpões de armazenagem |

Abertura de áreas de empréstimo e pedreiras |

Remoção da vegetação |

Implantação das fundações da barragem |

Extração de material de empréstimo (solo e rocha) |

Construção de ensecadeira e desvio do rio |

Serviços de terraplenagem, compactação, transporte de material, concretagem |

Disposição de resíduos sólidos |

Transporte, recebimento e armazenamento de insumos e equipamentos |

Montagem eletromecânica |

Construção de linha de transmissão |

Construção de locais para reassentamento da população |

Reinstalação de infraestrutura afetada (estradas etc.) |

Recrutamento de mão de obra para a fase de operação |

Desocupação da área e transferência da população |

Pagamento de indenizações |

Desmatamento e limpeza da área de inundação |

Fechamento das comportas |

FASE DE OPERAÇÃO |

Operação do reservatório (controle de vazão) |

Acompanhamento do comportamento das estruturas |

Manutenção civil, elétrica e mecânica |

Controle e eliminação de plantas aquáticas |

Fiscalização da área do reservatório e faixa de segurança |

Dragagem e remoção de sedimentos |

Turbinagem de água |

Geração de energia elétrica |

FASE DE DESATIVAÇÃO |

Remoção e contenção dos sedimentos |

Retaludamento e implantação de sistema de drenagem |

Demolição de edifícios e demais estruturas |

Preenchimento de escavações |

Fechamento do acesso a aberturas subterrâneas e sinalização |

Revegetação e recuperação de áreas degradadas |

Desmontagem das instalações elétricas e mecânicas |

Remoção de insumos e resíduos |

Dispensa da mão de obra |

Supervisão e monitoramento pós-operacional |

Quadro 8.3 Principais atividades componentes de um empreendimento rodoviário

FASE DE PLANEJAMENTO |

Estudos de viabilidade técnico-econômica e de alternativas de traçado |

Divulgação do empreendimento |

Investigações geotécnicas preliminares, levantamentos topográficos e cadastrais |

Declaração de utilidade pública e anúncio de desapropriações |

Fase de implantação: atividades preparatórias |

Execução da desapropriação, desocupação de imóveis e demolições |

Pagamento de indenizações |

Construção de moradias e benfeitorias para reassentamento |

Transferência da população afetada |

Remanejamento de redes de utilidades públicas |

Contratação de serviços |

Contratação de mão de obra |

Implantação de canteiros, acampamentos e demais áreas de apoio |

Abertura de vias de acesso e pistas de serviço |

Transporte de máquinas até os locais das obras |

Desvios e bloqueios de trânsito de veículos, pedestres e animais |

Aquisição de bens e insumos |

Estocagem de bens e insumos |

Remoção da vegetação |

Implantação de pedreiras ou aquisição de brita |

Instalação de usina de asfalto |

FASE DE IMPLANTAÇÃO: ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO |

Terraplenagem, execução de cortes e aterros |

Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais |

Desvio e canalização de cursos d´água |

Transporte e disposição de materiais em bota-foras |

Transporte de insumos e materiais para os canteiros e distribuição na área de construção |

Execução de obras de arte |

Preparação do leito carroçável |

Pavimentação |

Plantio em taludes e w outras áreas |

Sinalização |

Manutenção de máquinas e equipamentos |

FASE DE IMPLANTAÇÃO: DESMOBILIZAÇÃO |

Desmontagem do canteiro de obras |

Retirada de entulho e resíduos |

Recuperação de áreas degradadas |

Dispensa da mão de obra |

FASE DE OPERAÇÃO |

Circulação de veículos |

Conservação e manutenção da via |

Conservação e manutenção de áreas verdes |

Proteção da faixa de domínio |

Controle de operações |

FASE DE PLANEJAMENTO |

Estudos de viabilidade técnico-econômica e de alternativas de localização |

Investigações geotécnicas preliminares |

Divulgação do empreendimento |

Declaração de utilidade pública e anúncio de desapropriações |

FASE DE IMPLANTAÇÃO: ATIVIDADES PREPARATÓRIAS |

Execução das desapropriações |

Pagamento de indenizações |

Contratação de serviços |

Contratação de mão de obra |

Implantação do canteiro de obras |

Deslocamento de máquinas |

Aquisição de bens e insumos |

Estocagem de bens e insumos |

Remoção da vegetação |

FASE DE IMPLANTAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO ATERRO |

Escavações para preparação de células |

Compactação do solo do fundo das células |

Instalação de sistema de drenagem no fundo e nos taludes laterais |

Instalação de manta impermeável no fundo e nos taludes laterais |

Instalação de dutos para coleta de biogás |

Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais |

Perfuração de poços de monitoramento das águas subterrâneas |

Construção de guaritas, escritórios e demais instalações |

Instalação de cerca |

Implantação de cortina vegetal |

FASE DE OPERAÇÃO |

Circulação de caminhões pelas vias de acesso |

Recebimento e pesagem dos caminhões |

Descarga dos caminhões |

Compactação do lixo |

Recobrimento do lixo com terra |

Coleta de chorume |

Tratamento de chorume ou encaminhamento para estação de tratamento |

Coleta e queima de biogás (ou aproveitamento) |

Conservação e manutenção de áreas verdes |

Monitoramento ambiental |

FASE DE DESATIVAÇÃO |

Recobrimento definitivo com solo |

Plantio de gramíneas nas bermas e taludes |

Monitoramento geotécnico |

Monitoramento ambiental |

Tratamento de chorume ou encaminhamento para estação de tratamento |

Coleta e queima de biogás (ou aproveitamento) |

FASE DE PLANEJAMENTO |

Estudos de viabilidade técnico-econômica e de alternativas de traçado |

FASE DE IMPLANTAÇÃO: ATIVIDADES PREPARATÓRIAS |

Serviços de topografia |

Abertura de estradas de acesso e de serviço, abertura de helipontos |

Investigações geológico-geotécnicas dos locais de construção das torres |

Contratação de serviços |

Contratação de mão de obra |

Aquisição de equipamentos e materiais |

Remoção da vegetação na faixa de servidão |

Abertura de praças para montagem das estruturas e lançamento dos cabos |

FASE DE IMPLANTAÇÃO: CONSTRUÇÃO |

Transporte das torres, cabos e demais componentes |

Execução das fundações |

Execução de obras de estabilização de taludes e drenagem |

Montagem das estruturas metálicas |

Lançamento dos cabos e instalação dos componentes |

FASE DE OPERAÇÃO |

Transmissão de energia |

Inspeções periódicas (terrestres ou aéreas) |

Manutenção preventiva e corretiva das torres e fundações |

Manutenção da estrada de serviço e da faixa de servidão |

FASE DE DESATIVAÇÃO |

Retirada dos cabos |

Desmontagem das torres |

Remoção de resíduos |

Reabilitação das áreas degradadas |

O tipo de informação necessária para lograr um bom entendimento do projeto é muito diferente para cada etapa de seu ciclo de vida. A avaliação de impacto ambiental deve, necessariamente, abordar o projeto “do berço ao túmulo” (tomando emprestado o jargão da avaliação do ciclo de vida de produtos). Outras ferramentas e planejamento e gestão ambiental abordam única ou essencialmente a etapa de operação, como o licenciamento ambiental convencional de atividades industriais ou poluidoras e os sistemas de gestão ambiental.

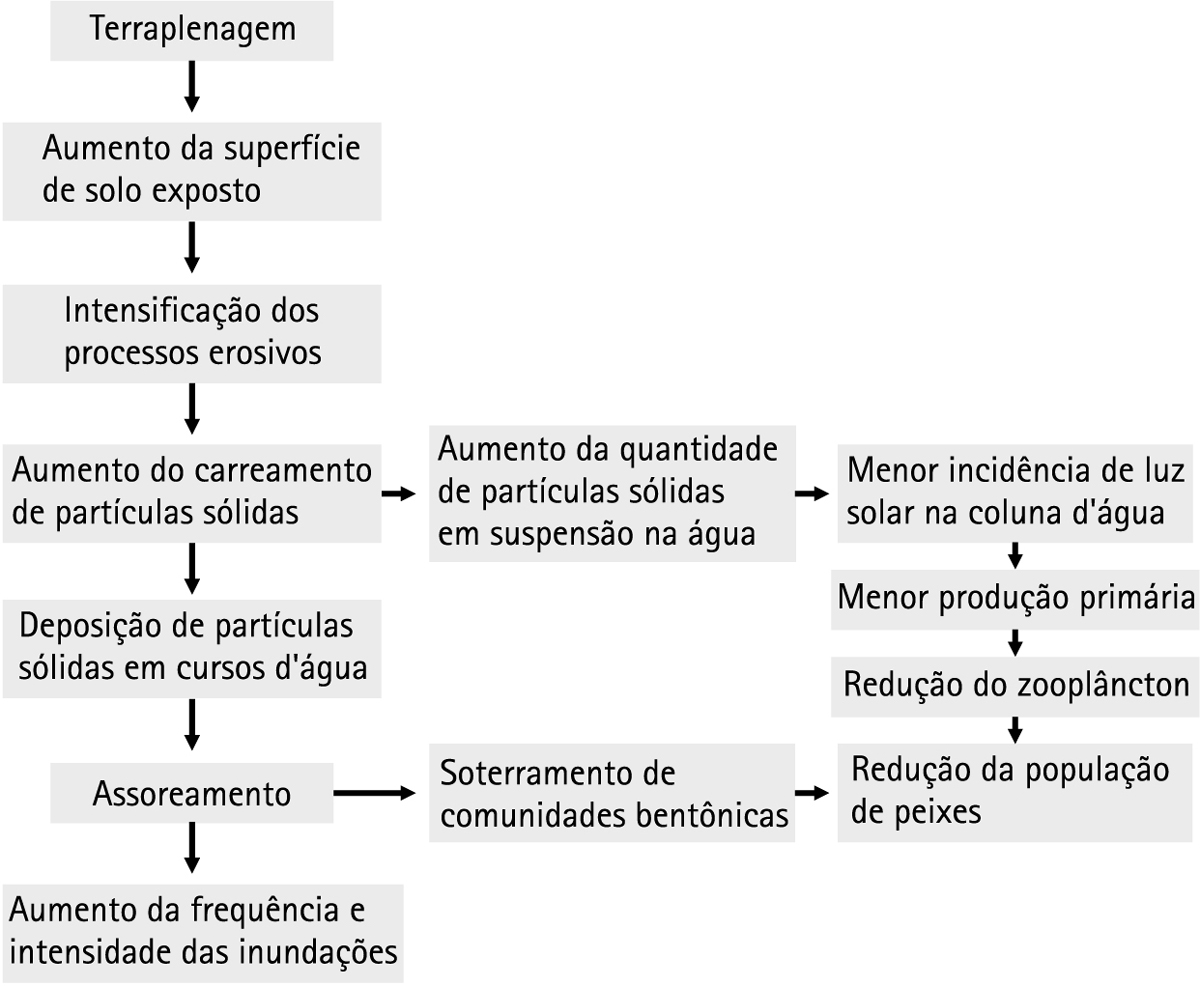

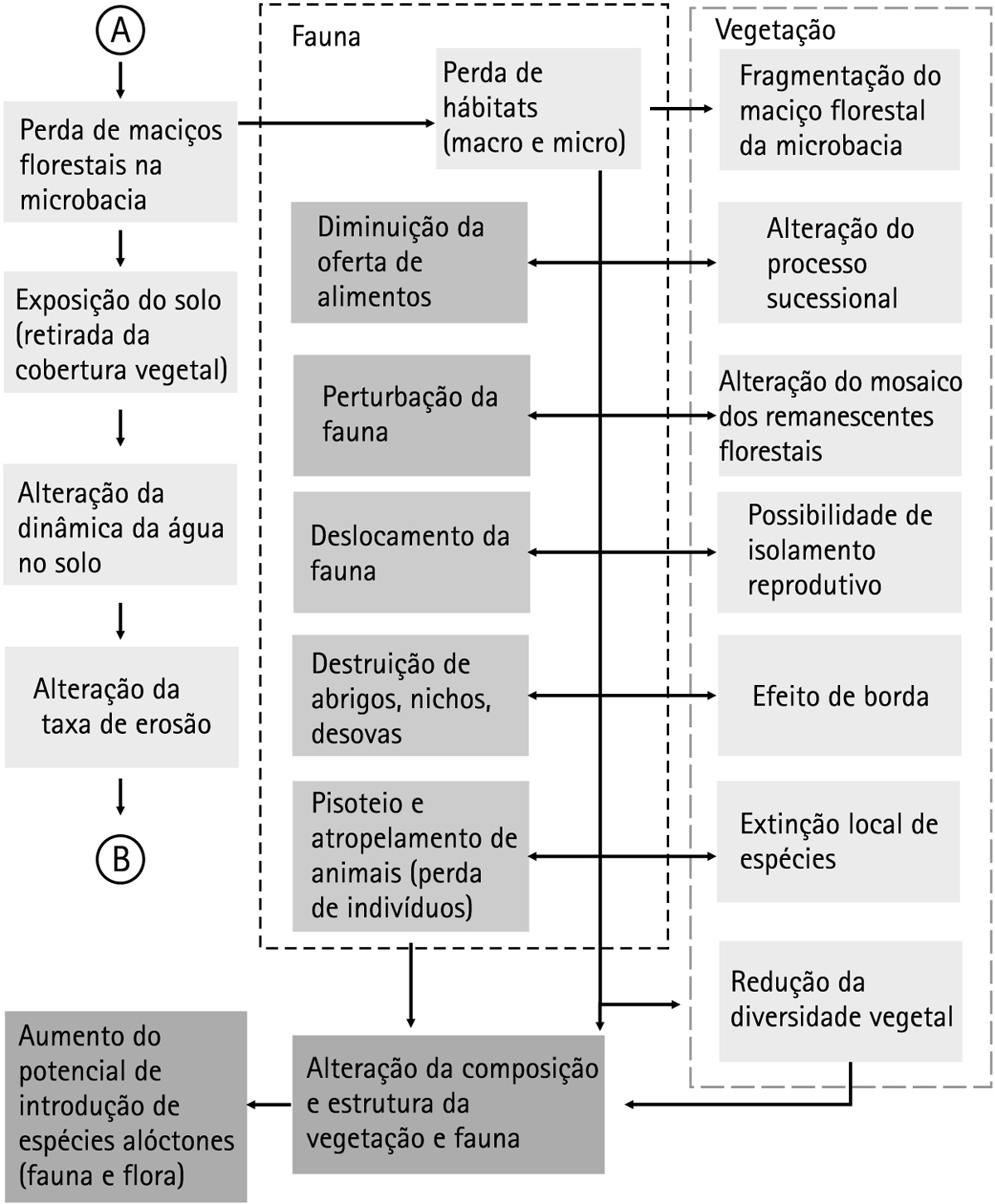

Para a etapa de operação, é fundamental conhecer o processo de funcionamento, o consumo de matérias-primas, energia, água e outros insumos, as emissões e a geração de resíduos. Já para avaliar os impactos da fase de implantação, é preciso conhecer os métodos construtivos, a necessidade de mão de obra e os critérios de recrutamento, a necessidade de instalar sistemas auxiliares, como linhas de transmissão de eletricidade ou sistemas de captação e armazenagem de água, entre várias outras informações sobre o projeto (Figs. 8.1 a 8.8).

Fig. 8.1 Construção da barragem La Grande 1, Quebec, Canadá. Abertura de um canal de desvio e construção de uma ensecadeira são algumas atividades causadoras de impactos ambientais durante a fase de implantação

Fig. 8.2 Construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em área urbana. O estudo dos métodos e processos construtivos é uma das principais tarefas para a identificação dos impactos ambientais. Nesta foto, está em execução a instalação dos cabos e dos isoladores

Fig. 8.3 Escavação em mina de carvão com o emprego de uma dragline, atividade que resulta em aspectos ambientais evidentes, como a modificação do relevo, a emissão de poeiras e ruídos e o consumo de combustíveis fósseis. Mina de carvão Duhva, África do Sul

Fig. 8.4 Parque eólico nas proximidades da cidade de Tarazona, região de Aragão, Espanha, tipo de empreendimento que, embora produza “energia limpa”, causa ruído, impactos sobre a paisagem, a avifauna e morcegos

Fig. 8.5 Navio cargueiro deixa eclusa do canal do Panamá. O projeto de expansão, em implantação cerca de um século após a conclusão do primeiro projeto, prevê a construção de novas eclusas para dar passagem a navios de maior porte. A operação do canal atual é fonte inestimável de informação e conhecimento para identificar e avaliar os impactos da expansão. O consumo de água doce e a intrusão de água salgada no grande lago central (Gatún) foram questões centrais nos estudos ambientais do projeto de expansão

Fig. 8.6 Construção de canal do projeto de transposição de águas da bacia do rio São Francisco, no Nordeste do Brasil. O canal é escavado no solo e revestido de concreto, sendo um dos impactos evidentes a barreira à fauna, não claramente listado no Quadro 8.7

Fig. 8.7 Construção de barragem no rio das Antas, Rio Grande do Sul, antes do desvio do rio, para possibilitar a implantação da barragem propriamente dita. Nota-se a construção de uma estrutura de concreto (vertedouro)

Fig. 8.8 Em empreendimentos industriais, a fase de operação pode causar impactos mais significativos que a construção, como nesta indústria de fertilizantes. No caso de emissões atmosféricas, é preciso conhecer detalhes do processo que será implantado, como os insumos a serem processados e os combustíveis a serem utilizados

Não se deve esquecer de que, no EIA, um capítulo deve ser dedicado à descrição do empreendimento. Se essa descrição for adequada (a adequação, clareza e suficiência serão avaliadas pelos analistas técnicos do órgão governamental encarregado do licenciamento ambiental), permitirá que os leitores do estudo (incluindo os analistas) tirem suas próprias conclusões sobre os impactos potenciais.

Na literatura técnica pode-se encontrar listas de atividades ou descrições de uma série de tipos de empreendimentos preparadas especificamente com o propósito de facilitar a identificação de impactos ambientais. A título de exemplo, Fornasari Filho et al. (1992) descrevem com detalhe as principais “ações tecnológicas” típicas de quinze tipos de projetos de engenharia, incluindo barragens, canais, aterros de resíduos, projetos de irrigação e projetos urbanísticos; Fernández-Vítora (2000) apresenta listas de “ações impactantes” para dezoito diferentes tipos de atividades, incluindo plantio florestal, planos de ordenamento territorial e projetos de irrigação; e Carroll e Turpin (2009) apresentam listas de atividades, impactos e medidas mitigadoras para vários tipos de projetos relativos a extração mineral, energia, água e saneamento, transporte, habitação e parcelamento do solo.

A subdivisão de um empreendimento pode resultar em dezenas ou mesmo centenas de atividades. Canter (1996, p. 97) reporta um levantamento feito para o Exército americano, segundo o qual foram inventariadas cerca de 2 mil “atividades básicas” em nove diferentes “áreas funcionais”. Por exemplo, na área funcional de construção civil, algumas atividades são remoção de vegetação, preenchimento de fundações, limpeza de formas de concreto e instalação de isolamento termoacústico.

Com que grau de detalhe devem ser descritas as atividades de um projeto? Quais atividades podem ser agrupadas em categorias afins para que a descrição do projeto não resulte em centenas de pequenas tarefas e procedimentos? Não pode haver uma resposta única a essas questões. A descrição do empreendimento deve ser tal que permita sua perfeita compreensão pelos analistas e também pelos futuros leitores do EIA. Uma dificuldade prática decorre da frequente situação de nem mesmo o empreendedor ou o projetista serem, muitas vezes, capazes de descrever o projeto em detalhe, pela simples razão deste não ter sido claramente definido quando se iniciam os estudos ambientais. Mas há situações mais difíceis para o analista ambiental, como aquelas que se apresentam quando o projeto é modificado no curso dos estudos ambientais, de maneira que as tarefas iniciais da avaliação dos impactos ambientais têm de ser refeitas, e mesmo refeitas mais de uma vez.

Em outras situações de planejamento e gestão ambiental também deve ser executada a tarefa de levantar as atividades que podem causar impactos ambientais – como no planejamento de um sistema de gestão ambiental ou na implantação de programas de prevenção à poluição e de produção mais limpa –, mas nesses casos o exercício é mais simples, pois o objeto de estudo é um empreendimento real, não um projeto.

Os impactos são normalmente descritos por meio de enunciados sintéticos, como os seguintes exemplos de impactos usualmente encontrados na construção de barragens:

perda de animais por afogamento;

perda de animais por afogamento;

proliferação de vetores;

proliferação de vetores;

destruição de elementos do patrimônio espeleológico;

destruição de elementos do patrimônio espeleológico;

desaparecimento de locais de encontro da comunidade local;

desaparecimento de locais de encontro da comunidade local;

perda de terras agrícolas;

perda de terras agrícolas;

aumento da arrecadação tributária municipal;

aumento da arrecadação tributária municipal;

aumento da demanda de bens e serviços.

aumento da demanda de bens e serviços.

Além de concisos, os enunciados deveriam ser suficientemente precisos para evitar ambiguidades na sua interpretação; idealmente deveriam:

ser sintéticos;

ser sintéticos;

ser autoexplicativos;

ser autoexplicativos;

descrever o sentido das alterações (perda de…, destruição de…, redução de…, aumento de…, risco de…).

descrever o sentido das alterações (perda de…, destruição de…, redução de…, aumento de…, risco de…).

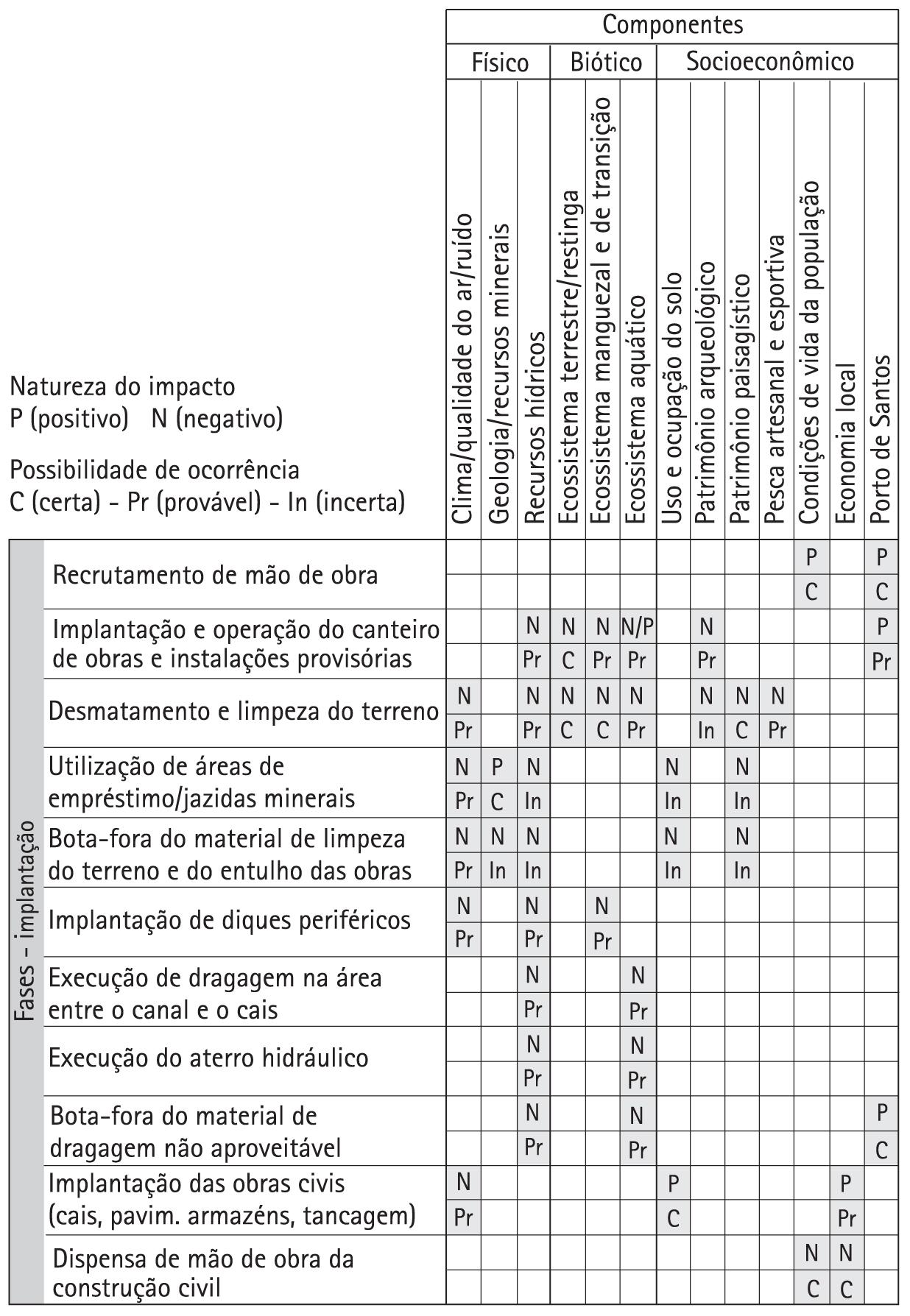

Entretanto, tais características dos enunciados que descrevem os impactos identificados nem sempre se encontram nos estudos de impacto ambiental, sendo frequente encontrar enunciados dúbios ou de difícil compreensão. Muitas vezes, os enunciados encontrados são vagos, como “impactos sobre a fauna” ou “impactos sobre o solo”. Embora esses termos possam ser discutidos com clareza e detalhe em textos explicativos, enunciados mais precisos possibilitam uma comunicação mais eficaz com os leitores do EIA e até mesmo entre os próprios membros da equipe multidisciplinar. O Quadro 8.6 traz exemplos de enunciados de impactos extraídos de alguns EIAs. Observando os dois grupos de enunciados no caso da rodovia, nota-se que os impactos sobre a fauna são apresentados de maneira mais agregada que os impactos urbanos: afugentamento, atropelamento e perda de indivíduos devido à caça. Para os impactos urbanos, o sentido da alteração é indicado: indução da ocupação (ou seja, aumento), aumento e ruptura; apenas um impacto é descrito como “alteração”, provavelmente porque se anteveja que alguns imóveis serão valorizados (em decorrência da maior facilidade de acesso propiciada pela rodovia) ao passo que outros poderão ser desvalorizados (por exemplo, os que forem seccionados pelo empreendimento), cabendo, portanto, o uso do termo neutro “alteração”.

No caso da usina de álcool há outro estilo de enunciados, pois os impactos são apresentados com indicação de suas causas. O sentido da alteração é também indicado, com exceção do último da lista, onde a “alteração” é claramente uma degradação. Já no caso do porto, o EIA descreve impactos com maior nível de detalhe e desagregação. Em todos os casos, o EIA descreve cada impacto com ajuda de textos, quadros ou figuras, apresentando também uma síntese, mas, no caso do terminal marítimo de cargas, cada enunciado de impacto é acompanhado de uma explanação antes de ser discutido com detalhe no texto. São, portanto, formas diferentes de apresentar os impactos.

O nível de agregação com que são apresentados os impactos é matéria para reflexão. Na etapa de identificação preliminar certamente não é possível descrever cada impacto com detalhe. Já no EIA, após a conclusão dos estudos de base e definição do projeto, é muitas vezes possível detalhar cada impacto, como no seguinte exemplo de impactos sobre o patrimônio arqueológico, feito para um estudo de impacto de uma usina hidrelétrica (CNEC - Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores, EIA da Usina Hidrelétrica Piraju, preparado para a Companhia Brasileira de Alumínio, 1996):

Quadro 8.6 Exemplos de enunciados de impactos

CASO 1: PROJETO DE UMA RODOVIA (1) |

|

1. Impactos potenciais na estrutura urbana

|

|

2. Impactos potenciais na fauna

|

|

CASO 2: USINA DE ETANOL (2) |

|

|

|

CASO 3: TERMINAL PORTUÁRIO (3) |

|

Impacto |

Descrição |

Criação de novos hábitats com a disponibilização de substrato para a colonização de organismos incrustadores |

Atividades de implantação das pontes de acesso, dos píeres de atracação e das estacas de sustentação poderão se tornar áreas para incrustação e criação de novos nichos, possibilitando (…) |

Perda de hábitat |

Com a dragagem haverá a desestruturação mecânica dos substratos não consolidados, hábitats de espécies bentônicas |

Alteração da composição, diversidade e abundância de espécies e das dinâmicas tróficas locais |

Os principais responsáveis são a dragagem e a disposição do material dragado e a instalação das estruturas sob a água. Outro fator potencial de alteração da composição das espécies é a degradação da qualidade da água |

Redução do estoque de contaminantes no ambiente estuarino |

Retirada de material em função da dragagem para a abertura de bacia, píeres e canal (…) |

Aumento da concentração de sólidos totais em suspensão na coluna d’água |

Alteração da qualidade da água devido à ressuspensão de sedimentos no momento da dragagem |

Alteração da qualidade da água e sedimento por derramamentos de óleos e graxas |

Lançamentos acidentais de pequenas quantidades de óleo pelas embarcações, durante as dragagens |

Alteração no padrão de circulação das águas no Largo de Santa Rita |

Gerada, principalmente, pela alteração da batimetria, resultante do processo de dragagem, e, em menor escala, pela instalação das estruturas submersas |

Fontes: (1) FESPSP (2004). EIA Programa Rodoanel Mario Covas Trecho Sul Modificado, (2) Arcadis-Tetraplan (2007). EIA Açucareira Quatá S.A, (3) CPEA (2010). EIA Terminal Brites.

destruição de acampamentos e aldeias pré-coloniais;

destruição de acampamentos e aldeias pré-coloniais;

destruição de oficinas líticas pré-coloniais;

destruição de oficinas líticas pré-coloniais;

soterramento de vestígios arqueológicos;

soterramento de vestígios arqueológicos;

submersão de sítios arqueológicos;

submersão de sítios arqueológicos;

erosão e dispersão de vestígios arqueológicos;

erosão e dispersão de vestígios arqueológicos;

descaracterização do entorno dos sítios arqueológicos.

descaracterização do entorno dos sítios arqueológicos.

Esse conjunto de enunciados transmite uma informação muito mais precisa do que simplesmente “impactos sobre o patrimônio arqueológico”, mesmo que o leitor não tenha formação nessa disciplina científica.

Claro que tal detalhamento somente é possível em etapas mais avançadas da preparação de um EIA, quando já tenha sido concluído o diagnóstico ambiental. Durante a identificação preliminar dos impactos prováveis, que é feita para o planejamento de um estudo ambiental, pode-se nem mesmo saber com certeza se há ou não sítios arqueológicos na área de influência do empreendimento. Por isso trata-se, nesta fase dos trabalhos, da identificação preliminar, conforme a Fig. 7.1. Somente depois de feitos os estudos de base, esses impactos podem ser confirmados (em muitos casos somente se pode reduzir a margem de incerteza sobre os impactos previstos). Posteriormente, na etapa de análise dos impactos, a identificação preliminar é revista, com eventual acréscimo de novos impactos ou descarte de impactos sobre os quais não foram coletadas evidências suficientes de que possam ocorrer, ou que sejam claramente irrelevantes.

A identificação de impactos faz-se, portanto, por aproximações sucessivas, e os enunciados (hipóteses) podem ser revistos pela equipe a cada vez que houver uma nova evidência sobre a natureza de cada impacto ou nova informação sobre o diagnóstico ambiental. Assim, vai-se refinando a identificação ao mesmo tempo em que se avança no diagnóstico ambiental e mesmo na própria análise dos impactos. Os enunciados podem se tornar mais precisos e se desdobrar em enunciados de detalhe (como no exemplo acima sobre os impactos arqueológicos). Interagindo com a comunidade para captar o conhecimento local (seção 9.4) — mesmo por meio de conversas informais – pode-se detectar novos impactos antes insuspeitos (porém, se serão ou não significativos será motivo de análise posterior).

Nesse processo, vão surgindo peculiaridades locais que poderiam não ter ficado evidentes durante a identificação preliminar. Por exemplo, em uma região carbonífera no sul da França, em que, após mais de um século de mineração subterrânea, uma mina seria fechada, a empresa estatal detentora das concessões apresentou um projeto de prolongamento da vida útil que previa a lavra a céu aberto de camadas superficiais de carvão. O uso do solo e a economia da zona haviam sido largamente determinados pela história recente, e a paisagem apresentava um mosaico de vilas operárias, pequenas propriedades agrícolas e instalações industriais que seriam afetados pela alternativa escolhida. Alguns dos impactos socioeconômicos identificados no EIA (Houillères de Bassin du Centre et du Midi/Houilères d’Aquitaine, Étude d’Impact, Exploitation par Grandes Découvertes des Stots de Carmaux, 1982) foram:

manutenção de empregos industriais;

manutenção de empregos industriais;

interrupção de caminhos rurais;

interrupção de caminhos rurais;

interrupção de canalizações de suprimento de água;

interrupção de canalizações de suprimento de água;

ocupação de propriedades agrícolas;

ocupação de propriedades agrícolas;

deslocamento forçado de pessoas;

deslocamento forçado de pessoas;

impacto visual;

impacto visual;

modificação do microclima.

modificação do microclima.

Este último impacto decorre do efeito de sombra devido à construção de pilha de estéreis (rochas que não contêm carvão), com consequências para a agricultura, já que na latitude de 44o, a baixa altura do sol sobre o horizonte durante os meses de inverno reduz a insolação dos terrenos agrícolas, que passariam a ficar situados na sombra da pilha. Neste caso, o EIA concluiu que culturas situadas a menos de 70 m da borda da pilha poderiam ter perda de rendimento devido à sombra, pela menor temperatura e maior ocorrência de geadas decorrentes (esse é um exemplo de previsão da magnitude de um impacto e também de determinação de área de influência do mesmo).

O exemplo ilustra que, ao se identificar os impactos prováveis de um projeto, é preciso ir além de um pensamento convencional e de maneira alguma se limitar a compilar listas de tipos genéricos de impactos existentes na literatura ou em outros estudos, que podem não refletir a importância que local ou regionalmente se atribui a determinados elementos do ambiente (os componentes valorizados do ecossistema). A importância de tais elementos ambientais é um fator que deve ser levado em conta na identificação de impactos, como é o caso da paisagem que, nos estudos de impacto franceses e de outros países europeus, usualmente têm lugar de destaque (Figs. 8.9 e 8.10).

Fig. 8.9 Na cidade costeira de Luanco, Astúrias, Espanha, a regularidade e o padrão repetitivo de um empreendimento habitacional, contrasta com o patrimônio histórico e a arquitetura vernacular dominante no local (visível na foto abaixo), um exemplo de impacto visual significativo

Fig. 8.10 Centro histórico de Luanco, com seu pequeno porto pesqueiro, casas com balcões e igreja do século XVIII

A relação de todos os impactos identificados no estudo relativo ao projeto de captação de águas do rio São Francisco e transferência para outras bacias hidrográficas, por intermédio de um canal a céu aberto, projeto conhecido como “transposição do rio São Francisco” (Fig. 8.6), é mostrada no Quadro 8.7. Dos 44 impactos identificados, 23 foram considerados como “de maior relevância”, e destes, onze são positivos e doze negativos. O projeto pretende captar 63,5 m3/s de água do rio (cerca de 3,5% da vazão disponível) e transferi-la para outras bacias situadas nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, por de um sistema de canais, estações de bombeamento, pequenos reservatórios e pequenas usinas hidrelétricas (Ecology Brasil/Agrar/JP Meio Ambiente, Rima do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, preparado para o Ministério da Integração Nacional, 2004).

Quadro 8.7 Impactos ambientais identificados para o projeto de transposição das águas do rio São Francisco

IMPACTOS |

FASE PLANEJAMENTO |

FASE CONSTRUÇÃO |

FASE OPERAÇÃO |

Introdução de tensões e riscos sociais durante a construção |

|||

Ruptura de relações sociocomunitárias durante a fase de obra |

|||

Possibilidade de interferência com populações indígenas |

|||

Risco de acidentes com a população |

|||

Aumento das emissões de poeira |

|||

Aumento e/ou aparecimento de doenças |

|||

Aumento da demanda por infraestrutura de saúde |

|||

Perda de terras potencialmente agricultáveis |

|||

Perda temporária de empregos e renda por efeito das desapropriações |

|||

Interferências com áreas de processos minerários |

|||

Geração de empregos e renda durante a implantação |

|||

Dinamização da economia regional |

|||

Pressão sobre a infraestrutura urbana |

|||

Especulação imobiliária nas várzeas potencialmente irrigáveis no entorno dos canais |

|||

Risco de interferência com o patrimônio cultural |

|||

Aumento da oferta e da garantia hídrica |

|||

Aumento da oferta de água para abastecimento urbano |

|||

Abastecimento de água das populações rurais |

|||

Redução da exposição da população a situações emergenciais de seca Dinamização da atividade agrícola e incorporação de novas terras ao processo produtivo |

|||

Diminuição do êxodo rural e da emigração da região |

|||

Redução da exposição da população a doenças e óbitos |

|||

Redução da pressão sobre a infraestrutura de saúde |

|||

Perda e fragmentação de cerca de 430 ha de áreas com vegetação nativa e de hábitats da fauna terrestre |

|||

Diminuição da diversidade da fauna terrestre |

|||

Aumento das atividades de caça e diminuição das populações das espécies cinegéticas |

|||

Modificação da composição das comunidades biológicas aquáticas nativas nas bacias receptoras |

|||

Risco de redução da biodiversidade das comunidades biológicas aquáticas nativas nas bacias receptoras |

|||

Comprometimento do conhecimento da história biogeográfica dos grupos biológicos aquáticos nativos |

|||

Risco de introdução de espécies de peixes potencialmente daninhas ao homem nas bacias receptoras |

|||

Interferência sobre a pesca nos açudes receptores |

|||

Risco de proliferação de vetores |

|||

Ocorrência de acidentes com animais peçonhentos |

|||

Instabilização de encostas marginais dos corpos d’água |

|||

Início ou aceleração de processos erosivos e carreamento de sedimentos |

|||

Modificação do regime fluvial das drenagens receptoras |

|||

Alteração do comportamento hidrossedimentológico dos corpos d’água |

|||

Risco de eutrofização dos novos reservatórios |

|||

Aumento da recarga fluvial dos aquíferos |

|||

Início ou aceleração dos processos de desertificação |

|||

Modificação do regime fluvial do rio São Francisco |

|||

Redução da geração de energia elétrica no rio São Francisco |

|||

Diminuição de receitas municipais |

Nota: Os impactos mais relevantes estão em itálico.

Fonte: adaptado de Ecology Brasil, Agrar, JP Meio Ambiente, Rima Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, 2004.

A descrição de impactos biofísicos e antrópicos de uma atividade realizada em ambiente marinho é ilustrada pela relação de impactos de um projeto de produção de petróleo e gás no campo de Albacora Leste, situado ao largo do Estado do Rio de Janeiro, em profundidades que variam de 800 a 2.000 m (Quadro 8.8). Neste caso, os enunciados indicam a principal causa de cada impacto, podendo-se notar que certas atividades ocasionam mais de um impacto, como o “lançamento ao mar da água produzida”.

Para identificar os impactos, as relações de causa e consequência podem ou não ser descritas com a explicitação dos mecanismos ou processos que as unem. Enquanto alguns analistas ambientais preferem descrever uma relação como atividade-aspecto-impacto ambiental, em muitos estudos ambientais é usada somente a categoria de impacto ambiental. Porém, para avaliar um novo empreendimento de uma empresa que já disponha de um sistema de gestão ambiental, é útil seguir um procedimento que permita, já desde a preparação do EIA, identificar aspectos e impactos ambientais. Assim, o EIA poderá também ter utilidade no planejamento do SGA do novo empreendimento, uma vez que a etapa inicial – a identificação dos aspectos e impactos – já terá sido feita. (E, da mesma forma, os planos de gestão propostos no EIA poderão ser compatíveis com os programas de gestão, objetivos e metas estabelecidos em decorrência do SGA.)

Quadro 8.8 Impactos ambientais de um projeto de produção de petróleo e gás na plataforma continental

IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO-BIÓTICO |

Alteração dos níveis de turbidez da água, em decorrência da instalação do sistema submarino da atividade de produção |

Morte dos organismos bentônicos, em decorrência da instalação do sistema submarino da atividade de produção |

Introdução de espécies exóticas via água de lastro, em decorrência do comissionamento da UEP FPSO P-50 |

Alteração da biota marinha, sob influência da presença física do sistema de produção |

Alteração da biota marinha, a partir da desativação da atividade de produção |

Alteração dos níveis de nutrientes e de turbidez na coluna d´água, em decorrência do lançamento ao mar dos efluentes gerados na FPSO P-50 |

Alteração da biota marinha, em decorrência do lançamento ao mar dos efluentes gerados na FPSO P-50 |

Alteração da qualidade da água, em decorrência do lançamento ao mar da água produzida |

Alteração da biota marinha, em decorrência do lançamento ao mar da água produzida (morte de organismos planctônicos) |

Alteração da qualidade do ar, em decorrência da emissão de poluentes gasosos |

IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO |

Geração de conflitos entre atividades, decorrente da criação da zona de segurança no entorno do FPSO |

Geração de empregos, por meio da demanda de mão de obra |

Geração de tributos e incremento das economias local, estadual e nacional, em decorrência da atividade de instalação do sistema de produção |

Aumento da demanda sobre a atividade de comércio e serviços, em decorrência da atividade de instalação do sistema de produção |

Pressão sobre os tráfegos marítimo, aéreo e rodoviário, decorrente das atividades de produção de óleo e gás |

Pressão sobre a infraestrutura portuária, de transportes rodoviário e marítimo, com aumento da demanda da indústria naval e dinamização do setor aéreo decorrentes das atividades de produção de óleo e gás |

Aumento da produção de hidrocarbonetos decorrente das atividades de produção de óleo e gás |

Geração de royalties e dinamização da economia decorrentes das atividades de produção de óleo e gás |

Aumento do conhecimento técnico-científico e fortalecimento da indústria petrolífera decorrente das atividades de produção de óleo e gás |

Geração de expectativas decorrentes das atividades de produção de óleo e gás |

Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos e oleosos |

Fonte: Habtec Engenharia Ambiental, Rima FPSO P-50. Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural. Campo de Albacora Leste, 2002.

Não existe uma única maneira de identificar ou analisar impactos, mas múltiplas formas, e cabe a cada equipe de analistas definir seus métodos de trabalho. Na seção 8.4 são apresentadas algumas ferramentas empregadas para facilitar o trabalho de identificar impactos, a saber, listas de verificação, redes de interação e diferentes tipos de matrizes.

Induzir e/ou deduzir quais serão as consequências de uma determinada ação é uma das primeiras tarefas do analista ambiental. Felizmente isso pode ser feito a partir de um certo patamar, pois a equipe multidisciplinar pode contar com conhecimento já acumulado e sistematizado, assim como buscar analogias em casos similares.

Há diversos tipos de ferramentas utilizáveis para auxiliar uma equipe na tarefa de identificar os impactos ambientais. Tais instrumentos foram desenvolvidos para facilitar o trabalho dos analistas, mas não se trata de “pacotes” acabados. São, na verdade, métodos de trabalho cuja aplicação demanda (i) um razoável domínio dos conceitos subjacentes; (ii) uma compreensão detalhada do projeto analisado e de todos os seus componentes; e (iii) um razoável entendimento da dinâmica socioambiental do local ou região potencialmente afetada. Dito de outra forma, para uma boa identificação de impactos é necessário que haja colaboração entre os membros de uma equipe multidisciplinar que inclua cientistas naturais e sociais, assim como engenheiros ou outros técnicos que tenham um bom conhecimento do projeto ou do tipo de empreendimento analisado.

Listas de verificação (checklists) são instrumentos bastante práticos e fáceis de usar. Há diferentes tipos de listas. Algumas arrolam os impactos mais comuns associados a certos tipos de empreendimentos, como aquelas incluídas no Livro de Consulta sobre Avaliação Ambiental do Banco Mundial e suas atualizações2 e as Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da IFC, que trazem listas dos impactos ambientais mais comuns associados a uma grande variedade de projetos. Outras listas indicam os elementos ou fatores ambientais potencialmente afetados por determinados tipos de projetos, como as indicadas por Fernández-Vítora (2010). Um exemplo de lista detalhada de elementos ou fatores ambientais é apresentado no Quadro 8.9. Essa lista, preparada quando da introdução das exigências de AIA na África do Sul (Department of Environmental Affairs, 1992), traz nada menos que 328 itens ou características que podem ser afetadas por um projeto ou que podem representar alguma forma de restrição ao mesmo. O elevado número explica-se por se tratar de uma lista genérica, não voltada para uma determinada categoria de projetos. Naturalmente, as características listadas foram selecionadas levando em consideração o perfil social e ambiental do País. Para o quadro, foram selecionados alguns itens relativos a características socioeconômicas, ao uso do solo e aos ecossistemas.

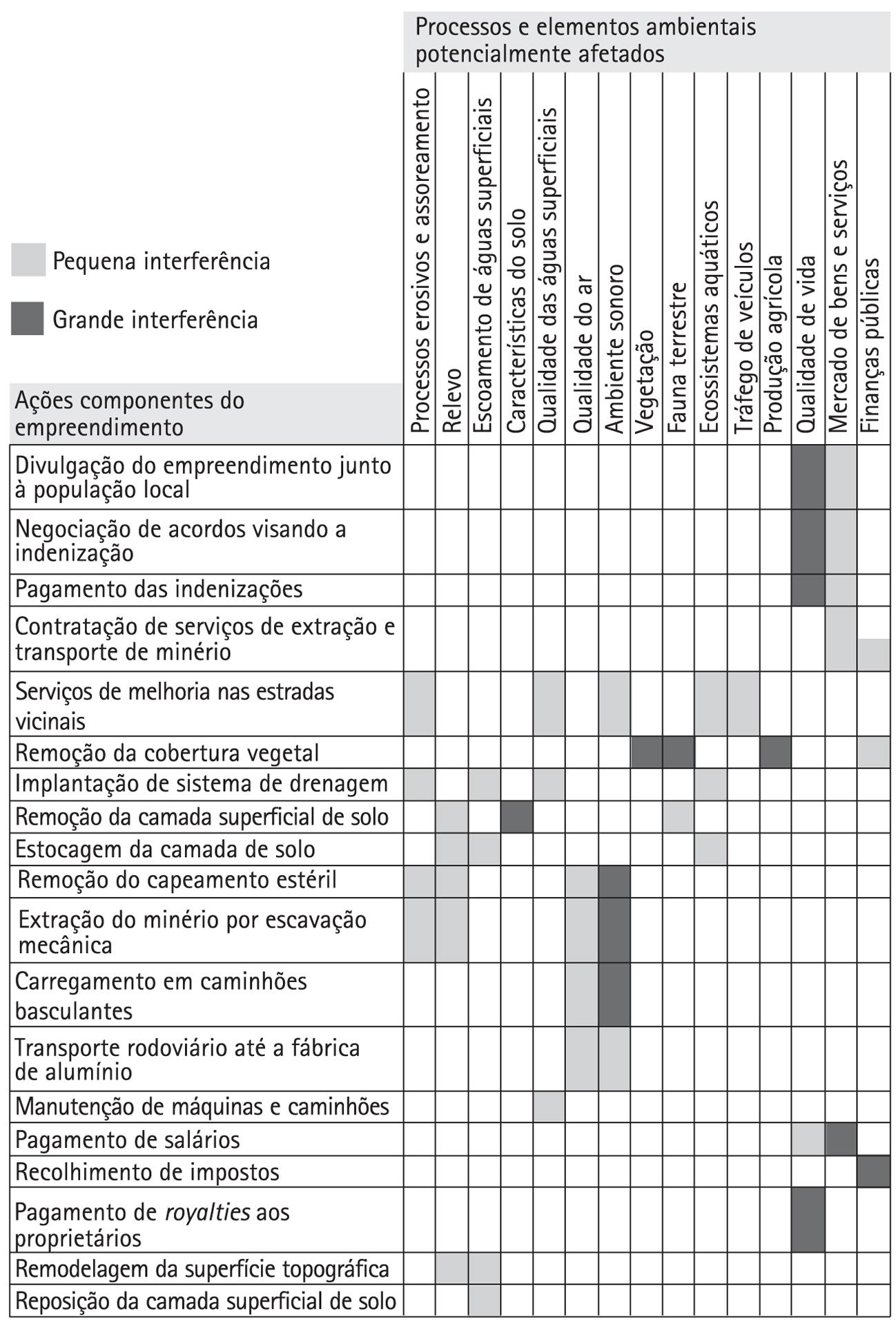

Os Quadros 8.10 e 8.11 mostram, respectivamente, listas de aspectos ambientais (no sentido da norma ISO 14.001, conforme seção 1.6) e impactos ambientais mais comuns tipicamente associados a projetos de mineração. Os Quadros 8.12 e 8.13 trazem listas similares para projetos rodoviários, onde os aspectos e impactos são apresentados por fase do empreendimento.

Canter (1996, p. 87) comenta que listas de verificação eram amplamente utilizadas nos Estados Unidos nos primeiros anos da prática da avaliação de impacto ambiental, quando vários órgãos governamentais publicaram tais listas. Embora amplamente disponíveis na literatura técnica ou em guias divulgados por órgãos ambientais, poucas vezes pode-se utilizar uma lista de verificação sem introduzir correções ou adaptações, seja devido às características do projeto, seja por causa de condições do meio ambiente que não estão adequadamente descritas nas listas preexistentes. Todas essas listas são genéricas, descrevem impactos por categorias de projeto e não projetos individuais. São úteis para uma primeira aproximação à identificação dos impactos de um projeto específico, principalmente se a equipe não tiver experiência prévia com o tipo de projeto em análise. Porém, os impactos não são correlacionados às suas causas e, tanto para uma correta análise dos impactos como para comunicar aos leitores do EIA os resultados dessa análise, a apresentação de uma simples lista não satisfaz.

Quadro 8.9 Extrato de lista de verificação de características ambientais

O projeto proposto poderia ter um impacto significativo ou poderia sofrer alguma restrição em relação a alguns dos itens seguintes? |

|

6. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO PÚBLICO AFETADO |

|

6.2 Situação econômica e empregatícia dos grupos sociais afetados |

|

Base econômica da área |

|

Distribuição de renda |

|

Indústria local |

|

Taxa e escala de crescimento do emprego |

|

Fuga de mão de obra dos empregos atuais |

|

Atração de mão de obra de outros locais |

|

Permanência de pessoas de fora após o término das obras |

|

Oportunidades de trabalho para recém-egressos de escolas |

|

Tendências de desemprego de curto e longo prazo |

|

6.3 Bem-estar |

|

Incidência de crime, abuso de drogas ou violência |

|

Número de pessoas sem-teto |

|

Adequação dos serviços públicos |

|

Adequação de serviços sociais como creches e abrigos para crianças de rua |

|

Qualidade de vida |

|

4. USO ATUAL E POTENCIAL DO SOLO E CARACTERÍSTICAS DA PAISAGEM |

|

4.1 Considerações gerais aplicáveis a todos os projetos |

|

Compatibilidade de usos do solo na área |

|

Qualidade estética da paisagem |

|

Sentido de lugar |

|

Preservação de vistas cênicas e feições valorizadas |

|

Revitalização de áreas degradadas |

|

Necessidade de zonas-tampão para processos naturais como erosão costeira, movimento de dunas e mudanças em canais fluviais etc. |

|

3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DO LOCAL E ENTORNO |

|

3.3 Comunidades naturais e seminaturais |

|

Importância local, regional ou nacional das comunidades naturais (por exemplo, econômica, científica, conservacionista, educativa) |

|

Funcionamento ecológico de comunidades naturais devido à destruição física do hábitat, redução do tamanho da comunidade, qualidade do fluxo da água subterrânea, presença ou introdução de espécies exóticas invasoras, barreiras ao movimento ou migração de animais etc. |

|

Fonte: Department of Environmental Affairs (1992).

Quadro 8.10 Principais aspectos ambientais induzidos por um empreendimento de mineração

FÍSICOS |

Alteração das características do solo (estrutura, compactação etc.) |

Alteração da topografia local |

Alteração da rede hidrográfica |

Alteração do regime hidrológico |

Aumento da erosão |

Aumento da carga de sedimentos nos corpos d’água |

Geração de estéreis |

Geração de rejeitos |

Geração de resíduos sólidos |

Dispersão de gases e poeiras |

Emissão de ruído |

Emissão de vibrações e sobrepressão atmosférica |

Dispersão de efluentes líquidos |

Rebaixamento ou elevação do nível freático |

Subsidência |

Aumento dos riscos de escorregamentos de taludes |

BIÓTICOS |

Interferência sobre processos bióticos nos corpos d’água (e.g. ciclagem de nutrientes) |

Eutrofização de corpos d’água |

Bioacumulação de poluentes |

Fragmentação da cobertura vegetal |

Perda de cobertura vegetal |

ANTRÓPICOS |

Modificação da infraestrutura de serviços públicos |

Deslocamento involuntário de assentamentos humanos |

Indução de fluxos migratórios |

Modificação das formas de uso do solo |

Alteração ou destruição de sítios de interesse cultural ou turístico |

Aumento do tráfego de veículos |

Aumento da demanda de bens e serviços |

Aumento da oferta de empregos |

Aumento da arrecadação tributária |

Qualificação profissional da mão de obra local |

Quadro 8.11 Principais impactos ambientais decorrentes de um empreendimento de mineração

SOBRE O MEIO FÍSICO |

Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas |

Deterioração do regime de escoamento das águas subterrâneas |

Deterioração da qualidade do ar |

Deterioração da qualidade do solo |

SOBRE O MEIO BIÓTICO |

Perda ou alteração de hábitats terrestres |

Alteração de hábitats aquáticos |

Redução da produção primária |

Afugentamento da fauna |

Perda de espécimes de fauna |

Criação de novos ambientes |

Proliferação de vetores |

SOBRE O MEIO ANTRÓPICO |

Impacto visual |

Desconforto ambiental |

Riscos à saúde humana |

Substituição de atividades econômicas |

Incremento da atividade comercial |

Aumento local de preços |

Aumento da população |

Sobrecarga da infraestrutura de serviços |

Expansão da infraestrutura local e regional |

Perda de patrimônio cultural |

Perda de referências espaciais à memória e à cultura popular |

Redução da diversidade cultural |

Alteração dos modos de vida tradicionais |

Alteração das relações socioculturais |

Limitação das opções de uso do solo |

Nota: Trata-se de uma lista apenas exemplificativa que não abarca a totalidade dos possíveis impactos desse tipo de atividade.

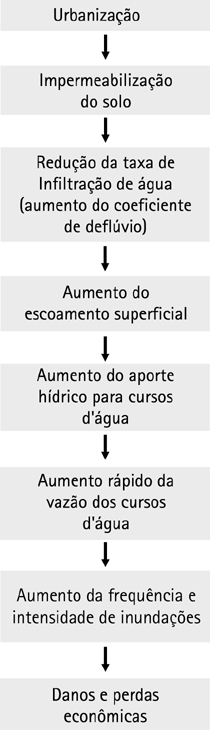

Quadro 8.12 Principais aspectos ambientais induzidos por um empreendimento rodoviário

FASE DE IMPLANTAÇÃO: ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E DE CONSTRUÇÃO |

Sobre o meio físico |

Modificação do relevo |

Intensificação dos processos erosivos |

Indução de escorregamentos e outros movimentos de massa |

Aumento da carga de sedimentos e assoreamento de corpos d’água |

Represamento parcial de cursos d’água |

Aumento das áreas de solo impermeabilizado |

Indução de inundações (aumento de frequência e intensidade) |

Risco de poluição da água e do solo com substâncias químicas |

Sobre o meio biótico |

Perda de vegetação nativa |

Interferência sobre processos bióticos nos corpos d’água (e.g. ciclagem de nutrientes) |

Soterramento de comunidades bentônicas |

Criação de ambientes lênticos |

Sobre o meio antrópico |

Modificação da infraestrutura de serviços |

Alteração das formas de uso do solo |

Deslocamento de pessoas e atividades econômicas |

Aquecimento do mercado imobiliário |

Aumento da oferta de empregos |

Aumento da demanda de bens e serviços |

Aumento da arrecadação tributária |

FASE DE IMPLANTAÇÃO: DESMOBILIZAÇÃO |

Redução das oportunidades de trabalho |

Redução da arrecadação tributária |

FASE DE OPERAÇÃO |

Emissão de poluentes atmosféricos |

Geração de ruído |

Drenagem de águas pluviais (poluição difusa) |

Geração de resíduos sólidos |

Risco de poluição da água e do solo com substâncias químicas |

Interferência com caminhos e passagens preexistentes |

Aumento do tráfego nas vias interconectadas |

Adensamento da ocupação nas margens e área de influência |

Uma das críticas mais marcantes à matriz de Leopold e suas congêneres é que representam o meio ambiente como um conjunto de compartimentos que não se inter-relacionam. Por exemplo, uma determinada ação pode causar impactos sobre os componentes “avifauna”, “mastofauna” e “características físico-químicas das águas superficiais”, mas os mecanismos como se manifestam os impactos não são descritos. Por outro lado, a interação entre uma ação e um compartimento ambiental não caracteriza propriamente um impacto, entendido como alteração da qualidade ambiental.

Quadro 8.13 Impactos ambientais característicos de um empreendimento rodoviário

FASE DE PLANEJAMENTO |

Criação de expectativas e inquietação junto à população |

Especulação imobiliária |

FASE DE IMPLANTAÇÃO: ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E DE CONSTRUÇÃO |

Alteração da qualidade das águas superficiais |

Alteração das propriedades físicas e biológicas do solo |

Alteração da qualidade do ar |

Alteração do ambiente sonoro |

Destruição e fragmentação de hábitats da vida selvagem |

Perda e afugentamento de espécimes da fauna (efeito evitação) |

Bloqueio ou restrição de movimento através da rodovia (efeito barreira) |

Alteração ou perda de sítios arqueológicos e outros elementos do patrimônio cultural |

Impacto visual |

FASE DE OPERAÇÃO |

Alteração da qualidade do ar |

Alteração do ambiente sonoro |

Alteração da qualidade das águas superficiais |

Contaminação do solo e águas subterrâneas |

Estresse sobre vegetação natural |

Perda de espécimes da fauna por atropelamento |

Valorização/desvalorização imobiliária |

Nota: Trata-se de uma lista apenas exemplificativa que não abarca a totalidade dos possíveis impactos desse tipo de atividade.

Outra das ferramentas comuns para identificação dos impactos é a matriz. Apesar do nome sugerir um operador matemático, as matrizes de identificação de impactos têm esse nome somente devido à sua forma. Na verdade, uma matriz é composta de duas listas, dispostas na forma de linhas e colunas. Em uma das listas são elencadas as principais atividades ou ações que compõem o empreendimento analisado e na outra são apresentados os principais componentes ou elementos do sistema ambiental, ou ainda processos ambientais. O objetivo é identificar as interações possíveis entre os componentes do projeto e os elementos do meio.

Fig. 8.11 Extrato da matriz de Leopold

Fonte: Leopold et al. (1971).

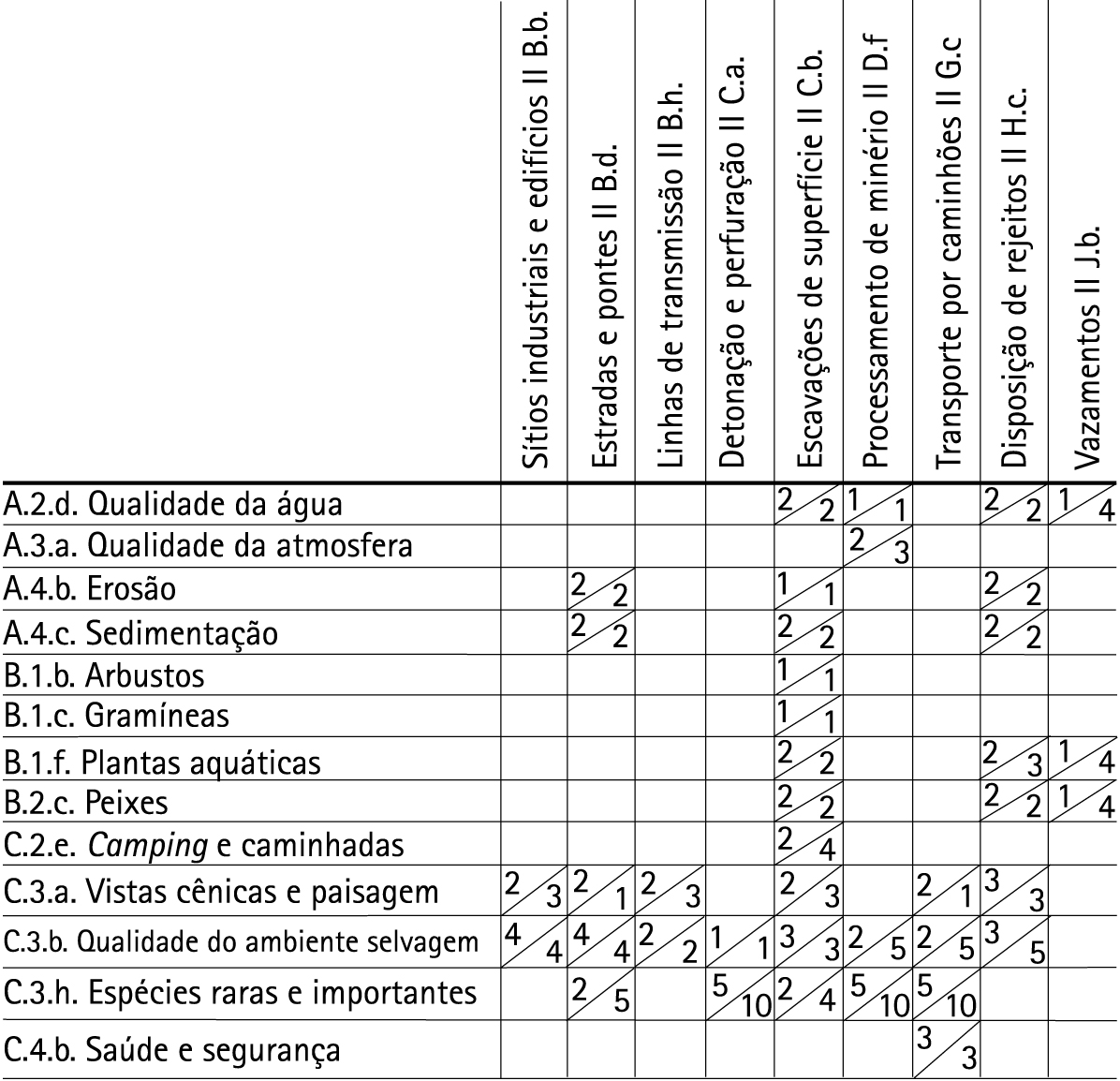

Uma das primeiras ferramentas no formato de matrizes propostas para avaliação de impacto ambiental data de 1971 e resulta do trabalho de Leopold et al. (1971), do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Nesse esforço pioneiro de sistematizar a análise dos impactos, os autores prepararam uma lista de cem ações humanas que podem causar impactos ambientais, e outra lista de 88 componentes ambientais que podem ser afetados por ações humanas. São, portanto, 8.800 as interações possíveis. Para cada empreendimento, os analistas deviam selecionar as ações que se aplicavam ao caso em estudo, ou criar eles mesmos sua própria lista de ações e aplicar o mesmo procedimento para os componentes ambientais. Leopold e seus colaboradores aplicaram seu método à análise dos impactos de uma mina de fosfato (Fig. 8.11), e para isso selecionaram nove ações e treze componentes ambientais. Das 117 interações possíveis, consideraram que somente quarenta eram pertinentes ao projeto que analisaram.

Depois de selecionadas as ações e os componentes ambientais pertinentes, o analista deve identificar todas as interações possíveis, marcando a célula correspondente. De acordo com a proposta original, a matriz de Leopold também se presta a outras finalidades além da identificação dos impactos, principalmente para a comunicação dos resultados, mas estas não serão discutidas neste capítulo. Por ora, menciona-se apenas que os números inseridos em cada célula correspondem a uma pontuação de magnitude e importância da interação, em uma escala arbitrária de 1 a 10 (se a magnitude for zero não há interação e a célula não é marcada). A magnitude é apontada no canto superior esquerdo da célula, ao passo que a importância é apontada no canto inferior direito.

Os autores explicam que seu procedimento emprega uma “matriz que é suficientemente geral para ser usada como uma lista de verificação de referência ou como uma recordação do amplo espectro de ações e impactos ambientais que podem estar relacionados às ações propostas”. A matriz também teria uma função de comunicação, pois serviria como “um resumo do texto da avaliação ambiental” e possibilitaria que “os vários leitores dos estudos de impacto determinem rapidamente quais são os impactos considerados significativos e sua importância relativa” (Leopold et al., 1971, p. 1).