interpretar o significado dos impactos ambientais identificados;

interpretar o significado dos impactos ambientais identificados;A etapa de avaliação da importância dos impactos é uma das mais difíceis de qualquer estudo de impacto ambiental. Isso se deve ao fato de que atribuir maior ou menor grau de importância a uma alteração ambiental depende não só de um trabalho técnico, mas também de juízo de valor. Como todo juízo de valor, há aqui grande subjetividade. Na opinião de Beanlands e Duinker (1983, p. 43), “a questão da significância das perturbações antropogênicas no ambiente natural constitui o próprio coração da avaliação de impacto ambiental. De qualquer ponto de vista — técnico, conceitual ou filosófico —, o foco da avaliação de impacto em algum momento converge para um julgamento da significância dos impactos previstos”.

As funções desta atividade na preparação de um EIA são:

interpretar o significado dos impactos ambientais identificados;

interpretar o significado dos impactos ambientais identificados;

facilitar a comparação de alternativas;

facilitar a comparação de alternativas;

determinar a necessidade de medidas adicionais para evitar, reduzir ou compensar os impactos adversos e valorizar os impactos benéficos;

determinar a necessidade de medidas adicionais para evitar, reduzir ou compensar os impactos adversos e valorizar os impactos benéficos;

determinar a necessidade de modificações de projeto (ou desenvolvimento de novas alternativas), caso os impactos adversos não sejam aceitáveis.

determinar a necessidade de modificações de projeto (ou desenvolvimento de novas alternativas), caso os impactos adversos não sejam aceitáveis.

Avaliar os impactos é uma forma de classificá-los, de separar os importantes dos demais. Parte desse exercício já foi feita na etapa de scoping. O raciocínio, os procedimentos e as ferramentas podem ser similares àqueles já empregados. Todavia, essa nova etapa de avaliação apoia-se em todo o diagnóstico ambiental já concluído e nos resultados da etapa de previsão dos impactos, que informam sobre sua intensidade e distribuição espacial e temporal. Há, assim, muito mais informação e conhecimento para avaliar a importância dos impactos do que havia anteriormente.

Isso não elimina, contudo, a subjetividade inerente a todo juízo de valor: uma das funções do EIA é justamente a de permitir que tal juízo de valor — ou seja, essa avaliação —, seja fundamentado em estudos técnicos detalhados. Não fosse por isso, não seria necessário realizar o estudo. Opiniões, as mais variadas, poderiam ser emitidas por qualquer interessado e as decisões sobre projetos de investimento voltariam a ser tomadas com base em critérios puramente técnicos e econômicos, senão políticos. Indubitavelmente, é um paradigma racionalista que fundamenta a avaliação de impacto ambiental, mas a inevitabilidade da subjetividade na avaliação deve ser reconhecida.

Como não é possível — nem desejável (Wilkins, 2003) — eliminar toda subjetividade, é conveniente apontar com clareza, no EIA, quais julgamentos se baseiam em apreciação pessoal ou opinião do conjunto da equipe técnica e quais conclusões derivam de um trabalho cientificamente fundamentado. Esta é a principal razão para se fazer a diferenciação mais clara possível entre previsão de impacto — que decorre, principalmente, da aplicação de métodos científicos —, e avaliação dos impactos, resultado do julgamento de valor de um grupo de pessoas, mesmo que sejam especialistas altamente capacitados. As avaliações não devem ser puramente subjetivas. Se o forem, todas as tarefas precedentes terão sido inúteis: “não há sentido em fazer previsões ecológicas se os impactos forem avaliados com critérios difusos, inconsistentes ou puramente subjetivos” (Treweek, 1999, p. 177).

As implicações de uma avaliação inadequada da importância dos impactos são de ordem claramente prática. Quando impactos significativos são subvalorizados, isto é, sua importância é diminuída, a equipe multidisciplinar pode ser acusada de minimizar os impactos adversos para favorecer indevidamente o empreendedor. A consequência é que as dificuldades de aprovação do projeto podem ser grandes, com dilatação de prazos ou aumento de exigências. Esses EIAs podem ser acusados de fraudulentos e levar à perda de credibilidade do empreendedor (Wood, 2008). Por outro lado, quando impactos insignificantes são sobrevalorizados, isto é, avaliados como significativos, segue-se a adoção de medidas mitigadoras desnecessárias e mais caras ou mesmo a rejeição de um projeto potencialmente viável.

Todo estudo de impacto ambiental deveria explicitar os critérios de atribuição de importância que adota. Expressões como “grande importância” ou “impacto de proporções negligenciáveis” ou, ainda, “impacto mínimo” são muitas vezes encontradas nesses estudos, mas é óbvio que não significam a mesma coisa para todas as pessoas. O que seria impacto significativo ou importante?

O ponto de partida para a avaliação é o conceito de que um impacto será tanto mais significativo quanto mais importante ou vulnerável o recurso ambiental ou cultural afetado e, ao mesmo tempo, quanto maior a solicitação ou pressão sobre esse recurso (Fig. 5.3). Assim, de maneira muito primária, poderiam ser formuladas as seguintes associações:

1] impactos “grandes” sobre recursos ou ambientes “importantes” são significativos;

2] impactos “pequenos” sobre recursos ou ambientes resilientes ou de grande capacidade de suporte seriam não significativos.

Tais regras precisam, evidentemente, ser apuradas, e isto tem sido objeto de debates e diferentes fórmulas de aplicação desde o início da prática da AIA. Em primeira aproximação, seriam significativos todos os impactos que afetem recursos ambientais ou culturais considerados importantes (Fig. 5.10). Assim, impactos que afetem hábitats críticos (Quadro 5.5) ou recursos que gozem de proteção legal (seção 6.5) poderiam ser considerados significativos. Mas qualquer nível de perturbação justificaria o enquadramento como significativo? Se um componente ambiental de alta importância for fracamente afetado (impacto “pequeno”) por um impacto temporário, isso equivale a um impacto significativo?

Para Duinker e Beanlands (1986), pode-se aplicar uma interpretação estatística, segundo a qual um impacto poderia ser considerado significativo se resultar em uma mudança mensurável de algum indicador ambiental (detectada por meio de um programa de amostragem estatisticamente válido) e se essa mudança permanecer durante anos. Tal conceito não é de fácil aplicação em um estudo de impacto ambiental, pois pressupõe o monitoramento ex post dos impactos.

Outra abordagem, sob uma perspectiva ecológica e menos dependente de constatação posterior, é que seriam considerados significativos os impactos que impliquem uma perda irremediável ou irreversível de elementos (por exemplo, hábitats críticos) ou de funções (por exemplo, a produção primária) dos ecossistemas (Beanlands e Duinker, 1983).

Também poderia ser considerado significativo um impacto que excede os padrões ambientais, como no caso de uma indústria que emita poluentes atmosféricos em concentrações e quantidades tais que a qualidade do ar nas imediações esteja fora dos padrões estabelecidos pela legislação para proteção da saúde humana. Certamente, esse critério pode ser utilizado com relativa facilidade, mas é limitado, pois (i) não existem padrões ambientais para todos os impactos e (ii) as previsões de impacto sempre têm incertezas (conforme seção 10.4). Aliás, praticamente só há padrões para poluentes, mas inúmeros impactos ambientais guardam pouca ou nenhuma relação com a emissão de poluentes (conforme Cap. 1).

Reportando as conclusões de um seminário realizado no Canadá — com especialistas de órgãos públicos, consultorias, empresas, ONGs e pesquisadores — que discutiu critérios de importância de impactos, Beanlands (1993b, p. 61) propõe uma síntese. Deveriam ser considerados significativos os impactos que:

afetem a saúde ou a segurança do homem;

afetem a saúde ou a segurança do homem;

afetem a oferta ou a disponibilidade de empregos ou recursos à comunidade local;

afetem a oferta ou a disponibilidade de empregos ou recursos à comunidade local;

afetem a média ou variância de determinados parâmetros ambientais (significância estatística);

afetem a média ou variância de determinados parâmetros ambientais (significância estatística);

modifiquem a estrutura ou a função dos ecossistemas ou coloquem em risco espécies raras ou ameaçadas (significância ecológica);

modifiquem a estrutura ou a função dos ecossistemas ou coloquem em risco espécies raras ou ameaçadas (significância ecológica);

o público considere importantes (significância social).

o público considere importantes (significância social).

Essa lista contempla critérios de ordem científica e social. Assim, se houver recursos ambientais que possam ser afetados pelo empreendimento e que o público considere relevantes, deveriam ser assim considerados no EIA, mesmo que não seja essa a opinião dos especialistas.

Erickson (1994) sugere outras considerações para avaliar a importância de impactos ambientais:

magnitude (estimativa qualitativa ou quantitativa da intensidade do impacto — o mesmo que previsão da magnitude do impacto);

magnitude (estimativa qualitativa ou quantitativa da intensidade do impacto — o mesmo que previsão da magnitude do impacto);

duração (período de tempo que o impacto, se ocorrer, deverá durar);

duração (período de tempo que o impacto, se ocorrer, deverá durar);

reversibilidade (natural ou por intermédio da ação humana);

reversibilidade (natural ou por intermédio da ação humana);

relevância com respeito às determinações legais (existência de leis locais, nacio-nais ou tratados internacionais que se refiram ao tipo de impacto ou elemento afetado);

relevância com respeito às determinações legais (existência de leis locais, nacio-nais ou tratados internacionais que se refiram ao tipo de impacto ou elemento afetado);

probabilidade de ocorrência (estimativas qualitativas ou quantitativas da probabilidade de que o impacto ocorra);

probabilidade de ocorrência (estimativas qualitativas ou quantitativas da probabilidade de que o impacto ocorra);

distribuição social dos riscos e benefícios (de que maneira o empreendimento impõe uma repartição desigual dos riscos e benefícios ambientais).

distribuição social dos riscos e benefícios (de que maneira o empreendimento impõe uma repartição desigual dos riscos e benefícios ambientais).

Esse autor introduz uma consideração adicional ao que foi visto até agora: como avaliar a significância de impactos cuja ocorrência não é certa? Por exemplo, ao se avaliar um aterro sanitário, impactos como a perda de hábitats ou a alteração do ambiente sonoro são de ocorrência certa, mas a contaminação das águas subterrâneas ou a perda de fauna silvestre por atropelamento no trajeto dos caminhões de lixo até o aterro não são de ocorrência certa. Os impactos sobre os quais se tem certeza seriam mais significativos que os impactos incertos ou de baixa probabilidade?

Glasson et al. (1999) sugerem que os atributos para avaliação possam ser escolhidos entre:

magnitude do impacto;

magnitude do impacto;

probabilidade de ocorrência do impacto;

probabilidade de ocorrência do impacto;

extensão espacial e temporal;

extensão espacial e temporal;

a possibilidade de recuperação do ambiente afetado;

a possibilidade de recuperação do ambiente afetado;

a importância do ambiente afetado;

a importância do ambiente afetado;

o nível de preocupação pública;

o nível de preocupação pública;

repercussões políticas.

repercussões políticas.

A literatura traz, portanto, diversas sugestões para a escolha de atributos e critérios de avaliação da importância dos impactos. Também a legislação ambiental dá diversas pistas para uma classificação da importância dos impactos em um estudo de impacto ambiental. Além dos padrões existentes para poluentes, há outras restrições definidas previamente por via legal. Pode-se entender que essas questões foram definidas pela sociedade — por intermédio dos legisladores — como importantes e, portanto, deveriam ser automaticamente levadas em conta na interpretação da importância dos impactos decorrentes do projeto analisado (conforme critério similar sugerido para scoping, seção 6.5).

Entretanto, nem tudo o que tem importância ecológica ou cultural é reconhecido por lei, particularmente em países em que o Estado de Direito não está plenamente consolidado, em que a sociedade civil não é bem organizada ou os direitos de minorias étnicas não são reconhecidos. Desta forma, a existência de requisito legal pode não ser suficiente para apreciar a importância de um componente ambiental. Por esse motivo, as Políticas de Salvaguardas do Banco Mundial e os Padrões de Desempenho da IFC (seção 2.3) estabelecem diversos requisitos aplicáveis à concessão de crédito a projetos nesses países.

O Quadro 11.1 mostra um exemplo de classificação do valor de alguns componentes ambientais usados pela Hydro-Québec, uma empresa canadense de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, como parte do procedimento para avaliar os impactos de uma nova usina hidrelétrica. O valor é classificado em pequeno, médio ou grande, segundo critérios estabelecidos caso a caso. Escala e justificativas só têm validade para este EIA e de modo algum podem ser generalizadas para outros ambientes. Note-se que os critérios de valoração empregados são fortemente antropocêntricos e enraizados principalmente nos valores de uso de componentes valorizados do ambiente (enfoque similar pode ser visto no Quadro 6.4, para outro grande projeto hidrelétrico na mesma região).

O Quadro 11.2 mostra o procedimento de avaliação da importância de impactos visuais empregado no EIA de uma linha ferroviária de alta velocidade em Hong Kong, para um trecho de 26 km totalmente subterrâneo. São conjugadas as características do meio, dadas pela sensibilidade do receptor, com a intensidade ou magnitude das mudanças, resultando em quatro categorias de significância. Enquanto o Quadro 11.1 apresenta o valor de cada elemento do ambiente, o Quadro 11.2 trata apenas de um elemento, a qualidade paisagística. Uma vez definido o critério, o mesmo é adotado para cada recuso paisagístico identificado no diagnóstico ambiental.

Quadro 11.1 Valor relativo dos elementos do meio empregado na avaliação dos impactos de uma barragem (1)

ELEMENTO |

VALOR |

JUSTIFICATIVA |

Vegetação terrestre |

Pequeno |

A vegetação terrestre da área de estudo(2) é comum no Quebec e não tem valor comercial |

Turfeiras |

Médio |

As turfeiras ocupam 4,4% da área de estudo; as turfeiras inundadas têm bom potencial para abrigo de fauna |

Ictiofauna |

Grande |

Os rios e lagos da área de estudo apresentam hábitats aquáticos de qualidade para várias espécies de peixes; os Cri(3) utilizam algumas espécies para fins alimentares |

Avifauna aquática |

Grande |

A área de estudo é utilizada por essas aves como área de nidificação e de repouso quando de migrações; constituem uma fonte de alimentos para os Cri; seu interesse ultrapassa as fronteiras do Quebec |

Avifauna terrestre |

Pequeno |

As aves da área de estudo são espécies comuns no Quebec e representativas do meio-Norte; as aves florestais não constituem fonte de alimentação para os Cri |

Lazer e turismo |

Médio |

O uso atual é limitado e a área de estudo não apresenta atrativos particulares que possam contribuir para um aumento significativo do turismo; todavia, há um potencial de desenvolvimento que pode favorecer a economia local |

Arqueologia |

Grande |

Se bem que os sítios sejam relativamente raros, este elemento é importante para a história das populações locais |

Notas:

(1) O quadro é parcial e não transcreve todos os elementos usados no EIA

(2) Para área de estudo, ver seção 9.3

(3) Grupo indígena

Fonte: Hydro-Québec, Aménagement Hydroélectrique d’Eastmain 1, Rapport d’Avant Projet, 1991.

As regulamentações sobre avaliação de impacto ambiental também dão algumas pistas para avaliar a importância de impactos. No Brasil, a Resolução Conama 1/86 estipula que a análise dos impactos deve considerar os seguintes atributos:

impactos benéficos ou adversos;

impactos benéficos ou adversos;

impactos diretos ou indiretos;

impactos diretos ou indiretos;

impactos imediatos, a médio ou longo prazo;

impactos imediatos, a médio ou longo prazo;

impactos temporários ou permanentes;

impactos temporários ou permanentes;

impactos reversíveis ou irreversíveis;

impactos reversíveis ou irreversíveis;

propriedades cumulativas ou sinérgicas dos impactos;

propriedades cumulativas ou sinérgicas dos impactos;

distribuição dos ônus e benefícios sociais decorrentes do empreendimento.

distribuição dos ônus e benefícios sociais decorrentes do empreendimento.

Alguns desses atributos podem ser utilizados para avaliar a importância dos impactos, notadamente a duração, a temporalidade, a reversibilidade e a cumulatividade. A regulamentação, porém, não fornece uma orientação acerca do entendimento que deva ser dado a esses atributos. Uma interpretação de seu significado pode ser a seguinte:

Expressão: este atributo descreve o caráter positivo ou negativo (benéfico ou adverso) de cada impacto; note-se que, embora a maioria dos impactos tenha nitidamente um caráter positivo ou negativo, alguns impactos podem ser ao mesmo tempo positivos e negativos, ou seja, positivos para um determinado componente ou elemento ambiental e negativos para outro.

Expressão: este atributo descreve o caráter positivo ou negativo (benéfico ou adverso) de cada impacto; note-se que, embora a maioria dos impactos tenha nitidamente um caráter positivo ou negativo, alguns impactos podem ser ao mesmo tempo positivos e negativos, ou seja, positivos para um determinado componente ou elemento ambiental e negativos para outro.

Origem: trata-se da causa ou fonte do impacto, direto ou indireto; impactos diretos são aqueles que decorrem das atividades ou ações realizadas pelo empreendedor, por empresas por ele contratadas, ou que por eles possam ser controladas; impactos indiretos são aqueles que decorrem de um impacto direto causado pelo projeto em análise, ou seja, são impactos de segunda ou terceira ordem; os indiretos são mais difusos que os diretos e se manifestam em áreas geográficas mais abrangentes (onde os processos naturais ou sociais ou os recursos afetados indiretamente pelo empreendimento também podem sofrer grande influência de outros fatores).

Origem: trata-se da causa ou fonte do impacto, direto ou indireto; impactos diretos são aqueles que decorrem das atividades ou ações realizadas pelo empreendedor, por empresas por ele contratadas, ou que por eles possam ser controladas; impactos indiretos são aqueles que decorrem de um impacto direto causado pelo projeto em análise, ou seja, são impactos de segunda ou terceira ordem; os indiretos são mais difusos que os diretos e se manifestam em áreas geográficas mais abrangentes (onde os processos naturais ou sociais ou os recursos afetados indiretamente pelo empreendimento também podem sofrer grande influência de outros fatores).

Quadro 11.2 Combinação entre a solicitação imposta pelo projeto e a importância do ambiente para determinar a significância de impactos

Sequência de passos empregada para avaliar a importância dos impactos visuais no trecho subterrâneo de Hong Kong de uma ligação ferroviária de alta velocidade no sul da China: |

1. Diagnóstico dos recursos paisagísticos e das áreas de importância paisagística. |

2. Avaliação do grau de sensibilidade à mudança dos recursos paisagísticos e áreas de importância paisagística, considerando qualidade, raridade, requisitos legais e capacidade de assimilar mudanças, seguida de classificação segundo a escala:

|

3. Identificação das fontes de impactos paisagísticos (os elementos do projeto que podem gerar impactos paisagísticos). |

4. Estimativa da magnitude dos impactos paisagísticos, considerando área afetada, compatibilidade do projeto com a área circundante, duração e reversibilidade, seguida de classificação segundo a escala:

|

5. Identificação de medidas mitigadoras. |

6. Avaliação da significância dos impactos paisagísticos antes e depois das medidas mitigadoras, segundo uma escala em quatro níveis: (nula, leve, moderada, e importante) e de acordo com a regra abaixo:

Impactos importantes são definidos como deterioração ou melhoria significativa na qualidade visual existente. Impactos de significância moderada são caracterizados por deterioração ou melhoria perceptível, impactos leves ou pouco importantes são aqueles em que a deterioração ou melhoria da qualidade visual é muito pouco perceptível, impactos de significância nula são aqueles em que não há mudança detectável. |

Fonte: Aecom Environment. Environmental Impact Assessment of Hong Kong Section of Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link, 2009.

Duração: impactos temporários são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais fases do projeto e que cessam quando termina essa fase. São impactos que cessam quando acaba a ação que os causou, como a degradação da qualidade do ar devido à emissão de poluentes atmosféricos; impactos permanentes representam uma alteração definitiva de um componente do meio ambiente ou, para efeitos práticos, uma alteração que tem duração indefinida, como a degradação da qualidade do solo causada por impermeabilização devido à construção de um centro comercial e de um estacionamento; são impactos que permanecem depois que cessa a ação que os causou.

Duração: impactos temporários são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais fases do projeto e que cessam quando termina essa fase. São impactos que cessam quando acaba a ação que os causou, como a degradação da qualidade do ar devido à emissão de poluentes atmosféricos; impactos permanentes representam uma alteração definitiva de um componente do meio ambiente ou, para efeitos práticos, uma alteração que tem duração indefinida, como a degradação da qualidade do solo causada por impermeabilização devido à construção de um centro comercial e de um estacionamento; são impactos que permanecem depois que cessa a ação que os causou.

Escala temporal: impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que os gera; impactos a médio ou longo prazo são os que ocorrem com uma certa defasagem em relação à ação que os gera; uma escala arbitrária poderia definir prazo médio, como da ordem de meses, e o longo, da ordem de anos.

Escala temporal: impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que os gera; impactos a médio ou longo prazo são os que ocorrem com uma certa defasagem em relação à ação que os gera; uma escala arbitrária poderia definir prazo médio, como da ordem de meses, e o longo, da ordem de anos.

Reversibilidade: esta característica é representada pela capacidade do sistema (ambiente afetado) de retornar ao seu estado anterior caso (i) cesse a solicitação externa, ou (ii) seja implantada uma ação corretiva. A reversibilidade de um impacto depende de aspectos práticos; por exemplo, a alteração da topografia causada por uma grande obra de engenharia civil ou uma mineração é praticamente irreversível, pois, mesmo se tecnicamente exequível, é na maioria dos casos inviável economicamente recompor a conformação topográfica original; a extinção de uma espécie é um impacto irreversível.

Reversibilidade: esta característica é representada pela capacidade do sistema (ambiente afetado) de retornar ao seu estado anterior caso (i) cesse a solicitação externa, ou (ii) seja implantada uma ação corretiva. A reversibilidade de um impacto depende de aspectos práticos; por exemplo, a alteração da topografia causada por uma grande obra de engenharia civil ou uma mineração é praticamente irreversível, pois, mesmo se tecnicamente exequível, é na maioria dos casos inviável economicamente recompor a conformação topográfica original; a extinção de uma espécie é um impacto irreversível.

Cumulatividade e sinergismo: referem-se, respectivamente, à possibilidade de os impactos se somarem ou se multiplicarem; impactos cumulativos são aqueles que se acumulam no tempo ou no espaço, e resultam de uma combinação de efeitos decorrentes de uma ou diversas ações.

Cumulatividade e sinergismo: referem-se, respectivamente, à possibilidade de os impactos se somarem ou se multiplicarem; impactos cumulativos são aqueles que se acumulam no tempo ou no espaço, e resultam de uma combinação de efeitos decorrentes de uma ou diversas ações.

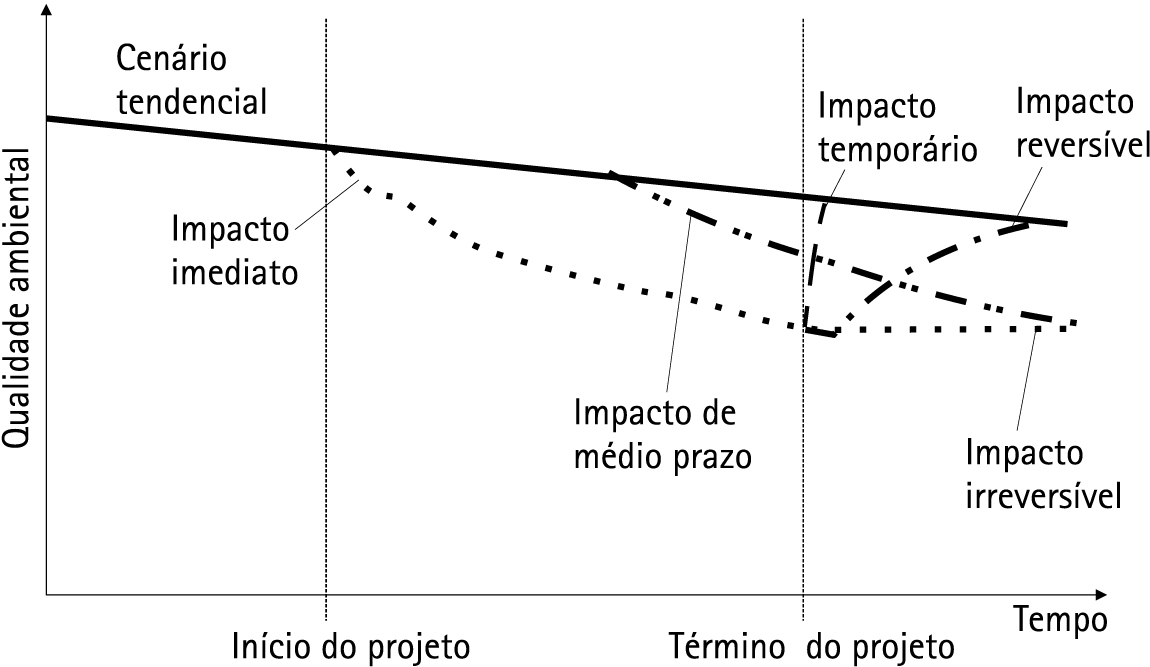

Algumas dessas características são ilustradas na Fig. 11.1, na qual a qualidade ambiental é representada no eixo vertical e o tempo, no eixo horizontal, como na Fig. 1.6. A linha contínua decrescente representa a provável evolução da qualidade ambiental da área independentemente do projeto em análise e é representada como uma reta para simplificar o desenho. Os impactos imediatos são perceptíveis assim que tem início uma fase do projeto (por exemplo, a construção) — um exemplo é a alteração do ambiente sonoro, que também é um impacto temporário, pois cessa ao final do empreendimento. Os impactos reversíveis são paulatinamente corrigidos por meio de medidas de recuperação ambiental, ao passo que os irreversíveis não são passíveis de recuperação. Os impactos permanentes perduram quando cessa a ação que os causou — por exemplo, a alteração da paisagem em razão da movimentação de solo, mas podem ser reversíveis, isto é, medidas corretivas podem fazer cessar esse impacto —, no caso, a restauração da paisagem (na medida em que for possível).

Fig. 11.1 Tipos de impactos ambientais em relação à escala temporal

Fonte: modificado de Fernández-Vítora (2010).

Impactos cumulativos se somam. Exemplos são (1) o aumento do tráfego de veículos pesados em vias públicas quando há vários projetos em implantação ou em operação em uma mesma zona e (2) a fragmentação da paisagem por diversos empreendimentos imobiliários em um determinado local. Impactos sinérgicos são mais difíceis de ser apreendidos. Um exemplo comumente citado são os efeitos combinados sobre a saúde humana de diferentes poluentes do ar emitidos por fontes distintas, como óxidos de nitrogênio (emitidos por combustão) e compostos orgânicos voláteis (como solventes de tintas e compostos da gasolina). Cada poluente é prejudicial à saúde, mas juntos contribuem para a formação do ozônio (troposférico), um oxidante prejudicial. Por outro lado, impactos cumulativos além de certo limiar podem se tornar sinergísticos, como quando a fragmentação da paisagem inviabiliza a sobrevivência de determinadas espécies, que se tornam extintas local ou regionalmente.

Nem todos esses atributos têm utilidade para avaliar a importância de um impacto. O caráter benéfico ou adverso de um impacto não deve influenciar tal avaliação, pois ambos podem ser de grande ou pequena significância. O mesmo se passa com os impactos diretos ou indiretos, mas a regulamentação brasileira lembra que sua análise é fundamental em um estudo de impacto ambiental e que a etapa de identificação dos impactos não pode passar ao largo dos impactos indiretos. Para certos empreendimentos, os impactos indiretos podem ser tão ou mais importantes que os diretos. Por exemplo, a construção de uma rodovia causa inúmeros impactos diretos, como degradação da qualidade das águas superficiais e perda ou fragmentação de hábitats ao longo do seu traçado; no entanto, ao facilitar o acesso à região servida pela obra, os impactos indiretos poderão ser maiores que os diretos, como o adensamento populacional, com seus consequentes impactos (alteração de hábitats, degradação das águas superficiais e subterrâneas etc.); neste exemplo, os impactos indiretos ocorrem em uma área muito maior que a área influenciada pelos impactos diretos. Como afirma Erickson (1994, p. 12), o propósito de distinguir entre tipos de impactos não é declarar que um impacto é direto e outro indireto, mas organizar a análise de maneira tal que assegure que serão examinados todos os efeitos possíveis das ações humanas propostas nos ambientes biofísico e social, altamente complexos e dinamicamente interconectados. Tanto a expressão quanto a origem são, portanto, atributos a serem considerados para a identificação dos impactos, mas não para a avaliação de sua importância, o mesmo ocorrendo com a escala temporal.

A escala espacial pode, em raros casos, ser mais um atributo utilizado na classificação do grau de importância dos impactos previstos. Assim, os impactos de escala regional poderão, em certos casos, ser considerados mais importantes que aqueles que se manifestam apenas localmente, mas um critério como este deve ser muito bem fundamentado, pois frequentemente os impactos locais são intensos (de grande magnitude), ao passo que os impactos regionais são difusos e de baixa magnitude. A escala deverá ser definida caso a caso, para cada empreendimento analisado, como, por exemplo:

Escala espacial: (i) impactos locais são aqueles cuja abrangência se restrinja aos limites das áreas do empreendimento; (ii) impacto linear é aquele que se manifesta ao longo das rodovias de transporte de insumos ou de produtos; (iii) abrangência municipal é usada para os impactos cuja área de influência esteja relacionada aos limites administrativos municipais; (iv) escala regional é empregada para os impactos cuja área de influência ultrapasse as duas categorias anteriores, podendo incluir todo o território nacional; e (v) escala global para os impactos que potencialmente afetem todo o planeta.

Escala espacial: (i) impactos locais são aqueles cuja abrangência se restrinja aos limites das áreas do empreendimento; (ii) impacto linear é aquele que se manifesta ao longo das rodovias de transporte de insumos ou de produtos; (iii) abrangência municipal é usada para os impactos cuja área de influência esteja relacionada aos limites administrativos municipais; (iv) escala regional é empregada para os impactos cuja área de influência ultrapasse as duas categorias anteriores, podendo incluir todo o território nacional; e (v) escala global para os impactos que potencialmente afetem todo o planeta.

Mais importante que a abrangência espacial, contudo, é a distribuição espacial dos impactos, uma vez que comunidades situadas em diferentes localizações podem ser afetadas em graus distintos. Algumas podem ser beneficiadas e outras prejudicadas, como na situação clássica de escolha de um local para a instalação de um aterro ou de um incinerador de resíduos, que sempre suscita oposição local. Não raras vezes desigualdades na distribuição espacial de impactos se sobrepõem a desigualdades sociais. Por esse motivo, um decreto federal americano de 11 de fevereiro de 1994 sobre justiça ambiental determina que as agências federais, ao avaliar os impactos de suas ações, devem “identificar e dar tratamento a impactos desproporcionalmente adversos sobre o ambiente ou a saúde humana de populações minoritárias ou de baixa renda” (Executive Order 12898). A identificação de grupos humanos vulneráveis deve ter sido feita no diagnóstico ambiental.

Em termos de atributos efetivamente utilizáveis para discutir a importância dos impactos, é comum o entendimento de que impactos irreversíveis e permanentes sejam tidos como importantes (Beanlands, 1993b). Os atributos de cumulatividade ou de sinergismo também podem, em certa medida, ser considerados para avaliação de importância, desde que estejam associados à magnitude dos impactos, este sim um atributo indubitavelmente fundamental para avaliar a importância.

Algumas regulamentações de avaliação de impacto ambiental estabelecem diretrizes ou estipulam alguns critérios a serem adotados para avaliar a importância dos impactos. Por exemplo, a regulamentação federal dos Estados Unidos estabelece os seguintes pontos a serem considerados na análise dos impactos, entre os quais se encontram alguns já discutidos anteriormente:

(i) o grau pelo qual o projeto pode afetar a saúde ou a segurança pública;

(ii) características particulares do local, como proximidade a recursos históricos ou culturais, parques, áreas de importância agrícola, áreas úmidas, rios de beleza cênica ou áreas ecologicamente críticas;

(iii) o grau pelo qual os efeitos sobre a qualidade do ambiente humano possam ser altamente polêmicos;

(iv) o grau pelo qual os possíveis efeitos sobre o ambiente humano são altamente incertos ou envolvem riscos únicos ou desconhecidos;

(v) o grau pelo qual a ação pode estabelecer um precedente para ações futuras com efeitos significativos ou representa uma decisão em princípio acerca de uma consideração futura;

(vi) se a ação está relacionada a outras ações cujos impactos são individualmente insignificantes, mas cumulativamente significativos;

(vii) o grau pelo qual a ação pode afetar, de forma adversa, distritos, sítios, estradas, rodovias ou objetos tombados ou passíveis de tombamento ou pode causar perda ou destruição de recursos científicos, culturais ou históricos significativos;

(viii) o grau pelo qual a ação pode afetar de forma adversa uma espécie ameaçada ou seu hábitat;

(ix) se a ação ameaça violar uma lei federal, estadual ou municipal ou outros requisitos de proteção do meio ambiente.

(CEQ Regulations, §1508.27, 20 de novembro de 1979)

A regulamentação geral estabelecida pelo Conselho de Qualidade Ambiental americano foi, em muitos casos, detalhada pelas agências setoriais. O Departamento de Transportes, por exemplo, estabelece a seguinte recomendação para avaliar a importância dos impactos de uma rodovia sobre áreas úmidas:

Para avaliar o impacto de um projeto proposto sobre as áreas úmidas (wetlands), os seguintes dois tópicos deveriam ser abordados: (1) a importância da(s) área(s) úmida(s) impactada(s) e (2) a severidade desse impacto. Simplesmente arrolar a área ocupada por diversas alternativas não fornece informação suficiente para determinar o grau de impacto sobre o ecossistema da(s) área(s) úmida(s). A análise deveria ser suficientemente detalhada para possibilitar um entendimento desses dois elementos.

Ao avaliar a importância da(s) área(s) úmida(s), a análise deveria considerar fatores como: (1) suas funções primárias (por exemplo, controle de inundações, hábitat de vida selvagem, recarga de aquíferos etc.), (2) a importância relativa dessas funções em relação ao total da(s) área(s) úmida(s) e (3) outros fatores que poderiam contribuir para a importância dessa(s) área(s) úmida(s), como seu caráter único (uniqueness).

Ao avaliar o impacto sobre a(s) área(s) úmida(s), a análise deveria mostrar os efeitos do projeto sobre a estabilidade e a qualidade da(s) área(s) úmida(s). Essa análise deveria considerar os efeitos a curto e longo prazos e a importância de qualquer perda como: (1) capacidade de controle de inundações, (2) potencial de ancoragem de embarcações nas margens, (3) capacidade de diluição da poluição da água e (4) hábitat de peixes e de vida selvagem.

(U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. Technical Advisory: Guidance for preparing and processing environmental and section 4(f) documents. T 6640.8A, 30 de outubro de 1987.)

Finalmente, é claro que há um fator a ser sempre levado em conta na apreciação da importância dos impactos, que é sua magnitude ou intensidade. Assim, a significância estatística e a significância ecológica de Beanlands (1993b) são critérios de intensidade dos impactos, mas isso não implica que impactos de grande magnitude sejam necessariamente mais importantes que impactos de pequena magnitude. É o conjunto de atributos, o contexto em que se manifestarão os impactos e, em última análise, a interpretação social que definirão a importância dos impactos decorrentes de um determinado empreendimento.

Tampouco se deve desconsiderar que nem todos os impactos identificados em um EIA são de ocorrência certa, de forma que a probabilidade de ocorrência é, muitas vezes, usada como mais um atributo que contribui para a avaliação:

Probabilidade de ocorrência: refere-se ao grau de incerteza acerca da ocorrência de um impacto; os impactos podem ser classificados, por exemplo, de acordo com a seguinte escala qualitativa: (i) certa, quando não há incerteza sobre a ocorrência do impacto; (ii) alta, quando, baseado em casos similares e na observação de projetos semelhantes, estima-se que é muito provável que o impacto ocorra; (iii) média, quando é pouco provável que se manifeste o impacto, mas sua ocorrência não pode ser descartada; (iv) baixa, quando é muito pouco provável a ocorrência do impacto em questão, mas, mesmo assim, essa possibilidade não pode ser desprezada. Naturalmente, outras escalas podem ser usadas.

Probabilidade de ocorrência: refere-se ao grau de incerteza acerca da ocorrência de um impacto; os impactos podem ser classificados, por exemplo, de acordo com a seguinte escala qualitativa: (i) certa, quando não há incerteza sobre a ocorrência do impacto; (ii) alta, quando, baseado em casos similares e na observação de projetos semelhantes, estima-se que é muito provável que o impacto ocorra; (iii) média, quando é pouco provável que se manifeste o impacto, mas sua ocorrência não pode ser descartada; (iv) baixa, quando é muito pouco provável a ocorrência do impacto em questão, mas, mesmo assim, essa possibilidade não pode ser desprezada. Naturalmente, outras escalas podem ser usadas.

A lógica por trás desse raciocínio é de que impactos de baixa probabilidade poderiam ser julgados como menos importantes que os de alta probabilidade, mas tal raciocínio só faz sentido se a probabilidade de ocorrência for de alguma forma associada à magnitude do impacto (este é o conceito de risco ambiental, conforme Cap. 12). É necessário, então, verificar como os diversos atributos descritivos dos impactos podem ser combinados para satisfazer aos critérios de importância. Embora raramente a probabilidade possa ser quantificada ou apresentada como a esperança matemática de ocorrência de determinado evento, há que se evitar um julgamento subjetivo não justificado. É oportuna, aqui, uma menção a Galves e Hachich (2000, p. 98):

A interpretação subjetivista ou bayesiana representa uma alternativa ao enfoque frequencialista, para o qual a probabilidade é um conceito físico, baseado na frequência relativa de ocorrência de um evento em um número limitado de tentativas. A interpretação subjetivista considera a probabilidade como um meio de quantificar o estado de conhecimento de um indivíduo a respeito de um evento ainda não observado.

Se há múltiplos critérios para avaliar a importância dos impactos, então se deve definir um mecanismo para organizá-los. Alguns critérios poderão ter mais peso que outros. Na avaliação do rendimento escolar, os professores costumam atribuir notas ou conceitos aos alunos. As notas são geralmente distribuídas em uma escala numérica de 0 a 10, enquanto os conceitos podem ser adjetivos, como “ótimo”, “bom” ou “ruim”, ou ainda categorias como letras de A a E. Os impactos de um empreendimento também podem ser classificados desta maneira, mas geralmente são usados adjetivos como “impacto significativo” ou “impacto de pouca importância”. Algumas maneiras práticas de se chegar a esses resultados incluem:

combinação de atributos;

combinação de atributos;

ponderação de atributos;

ponderação de atributos;

análise multicritérios.

análise multicritérios.

Exemplos desses métodos serão vistos a seguir. É oportuno, porém, relembrar uma advertência já feita anteriormente neste texto: não há receitas universais em avaliação de impacto ambiental. Metodologias deverão ser aplicadas, adaptadas, ou mesmo criadas, para cada caso. Antes de prosseguir, é também conveniente esclarecer a terminologia empregada neste capítulo:

Atributo de um impacto (ou de um aspecto) ambiental é uma característica ou propriedade desse impacto e pode ser usada para descrevê-lo ou qualificá-lo, como sua expressão, origem e duração, entre outros. O termo tem origem latina, significando: “aquilo que é próprio de um ser”; “característica, qualitativa ou quantitativa, que identifica um membro de um conjunto observado” (A.B.H Ferreira, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1986), ou ainda “o que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa” (A. Houaiss e M.S. Villar, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001).

Atributo de um impacto (ou de um aspecto) ambiental é uma característica ou propriedade desse impacto e pode ser usada para descrevê-lo ou qualificá-lo, como sua expressão, origem e duração, entre outros. O termo tem origem latina, significando: “aquilo que é próprio de um ser”; “característica, qualitativa ou quantitativa, que identifica um membro de um conjunto observado” (A.B.H Ferreira, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1986), ou ainda “o que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa” (A. Houaiss e M.S. Villar, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001).

Critério de avaliação é uma regra ou um conjunto de regras para avaliar a importância de um impacto, conforme se verá nesta seção. A palavra tem origem no grego kritérion, “aquilo que serve de base para comparação, julgamento ou apreciação” (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1986).

Critério de avaliação é uma regra ou um conjunto de regras para avaliar a importância de um impacto, conforme se verá nesta seção. A palavra tem origem no grego kritérion, “aquilo que serve de base para comparação, julgamento ou apreciação” (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1986).

A forma mais simples de classificar impactos consiste em (i) definir os atributos que serão utilizados, (ii) estabelecer uma escala para cada um deles e (iii) combiná-los mediante um conjunto de regras lógicas (o critério de avaliação). Pode-se começar por um exemplo simples para ilustrar o método: se os atributos escolhidos são magnitude e reversibilidade, as escalas adotadas poderiam ser:

Magnitude: pequena, média ou grande.

Magnitude: pequena, média ou grande.

Reversibilidade: reversível, irreversível.

Reversibilidade: reversível, irreversível.

A combinação, dois a dois, de cada um desses atributos, resulta em seis arranjos possíveis:

impacto reversível de pequena magnitude;

impacto reversível de pequena magnitude;

impacto reversível de média magnitude;

impacto reversível de média magnitude;

impacto reversível de grande magnitude;

impacto reversível de grande magnitude;

impacto irreversível de pequena magnitude;

impacto irreversível de pequena magnitude;

impacto irreversível de média magnitude;

impacto irreversível de média magnitude;

impacto irreversível de grande magnitude.

impacto irreversível de grande magnitude.

As regras de arranjo (critério) poderiam ser as seguintes:

qualquer impacto irreversível é de importância grande;

qualquer impacto irreversível é de importância grande;

impacto reversível de magnitude pequena ou média é de importância pequena;

impacto reversível de magnitude pequena ou média é de importância pequena;

impacto reversível de magnitude grande é de importância média.

impacto reversível de magnitude grande é de importância média.

É óbvio que outras regras podem ser adotadas, como não considerar de grande importância todos os impactos irreversíveis, mas somente aqueles de magnitude média ou grande; neste caso, pequenos impactos, ainda que irreversíveis, teriam média importância. Como não há, nem pode haver, regra universal, os autores do estudo ambiental devem especificar claramente quais os critérios adotados. Isso permite que os leitores possam discordar dos critérios, ou arranjá-los diferentemente. O exemplo do Quadro 11.2 é uma combinação de atributos para avaliar a significância de impactos.

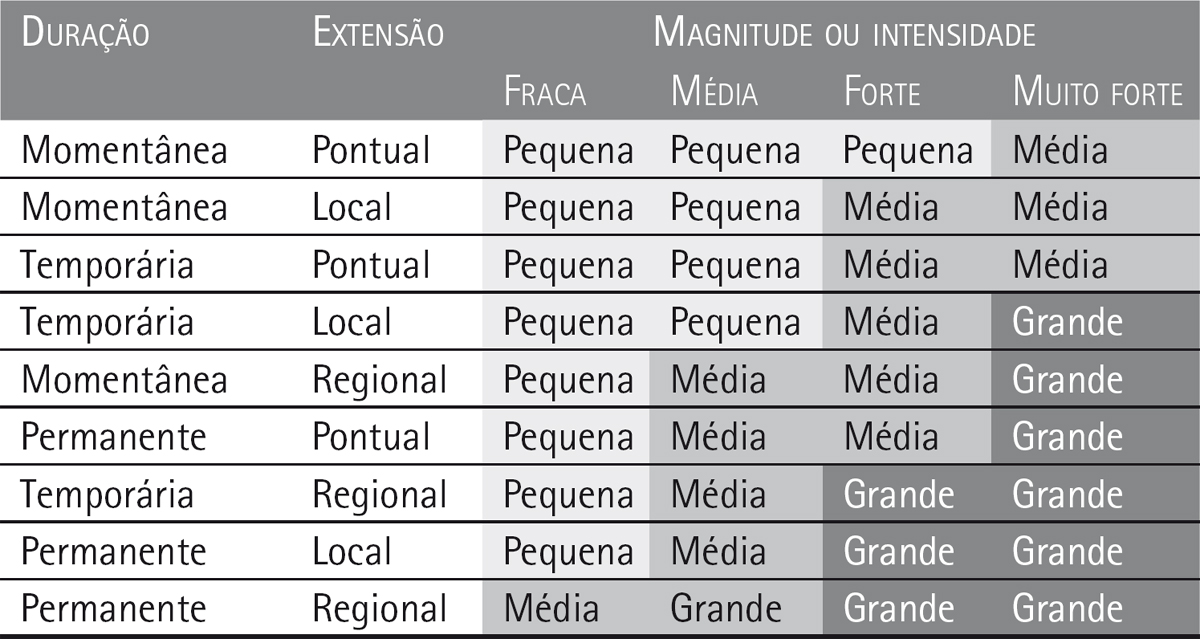

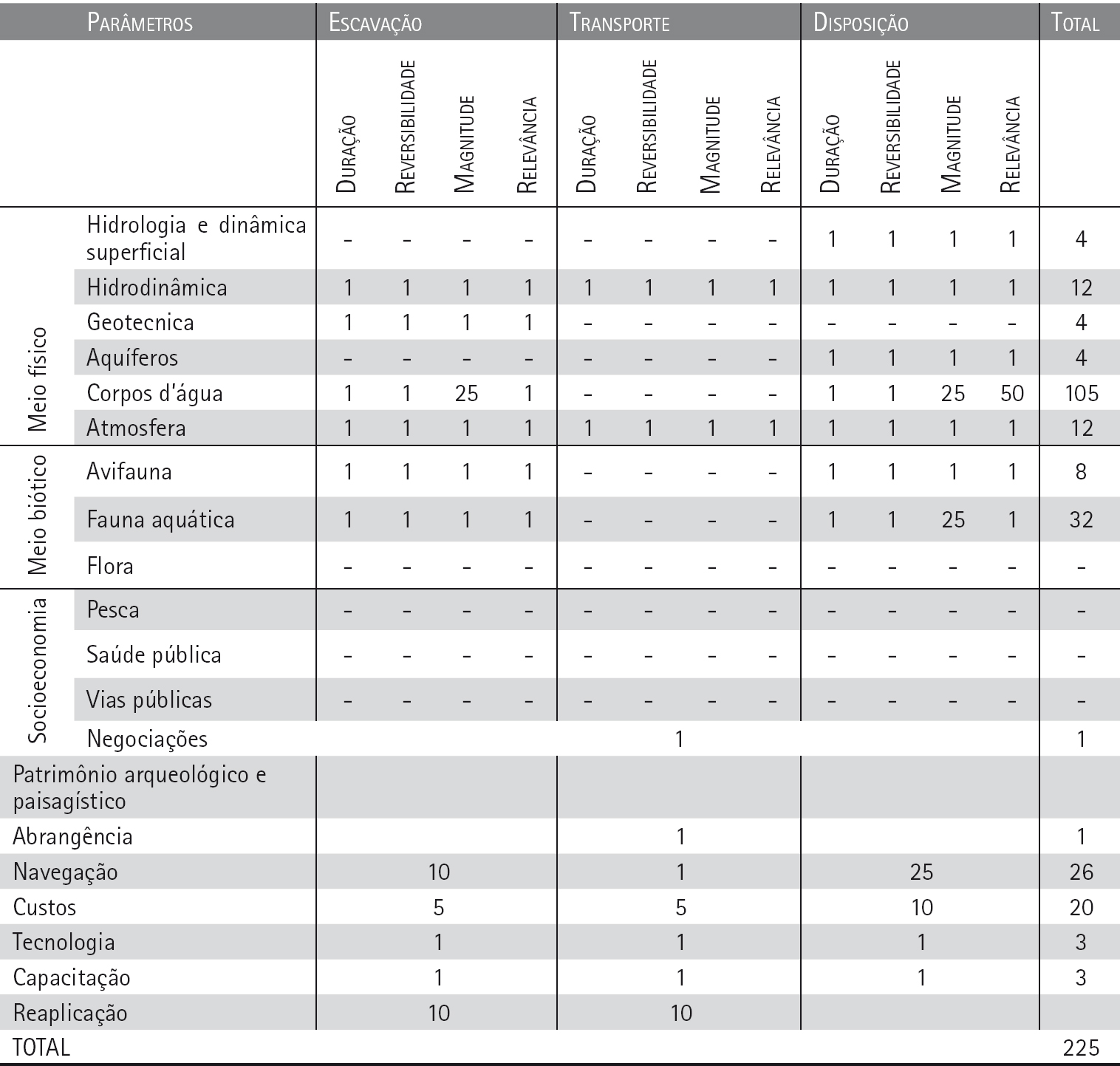

A combinação pode ser feita com qualquer número de atributos. Por exemplo, o Quadro 11.3 mostra o esquema de combinação de atributos usado em alguns estudos de impacto ambiental pela Hydro-Québec. Nesse exemplo, a escala dos atributos é dada por adjetivos que denotam intensidade. Resultados semelhantes poderiam ser obtidos usando cifras em vez de adjetivos, como será visto a seguir. Três atributos são combinados: (1) duração do impacto, cuja escala inclui três níveis: (i) momentânea, (ii) temporária, (iii) permanente; (2) extensão espacial do impacto, ou área abrangida, cuja escala também inclui três níveis: (i) pontual, (ii) local, (iii) regional; e (3) magnitude ou intensidade do impacto, cuja escala inclui quatro níveis: (i) fraca, (ii) média, (iii) forte, (iv) muito forte. Os resultados da combinação três a três desses doze elementos são agrupados em três categorias de importância dos impactos: (i) pequena, (ii) média, (iii) grande.

Quadros sinópticos como os 11.2 e 11.3 facilitam a aplicação das regras de combinação de atributos, mas também pode-se enunciar as regras por intermédio de sentenças como as citadas anteriormente ou como no seguinte exemplo:

São considerados como de grande importância todos os impactos:

que tenham alta ou média magnitude e, ao mesmo tempo, para os quais haja requisitos legais, independentemente de sua reversibilidade; ou

que tenham alta ou média magnitude e, ao mesmo tempo, para os quais haja requisitos legais, independentemente de sua reversibilidade; ou

que tenham alta magnitude e sejam irreversíveis, independentemente da existência de requisitos legais (situação que não ocorre em nenhum deles).

que tenham alta magnitude e sejam irreversíveis, independentemente da existência de requisitos legais (situação que não ocorre em nenhum deles).

São considerados de pequena importância aqueles impactos:

que tenham pequena magnitude e sejam reversíveis, independentemente da existência de requisitos legais.

que tenham pequena magnitude e sejam reversíveis, independentemente da existência de requisitos legais.

Quadro 11.3 Classificação do grau de importância de impactos ambientais

Fonte: Hydro-Québec (1990).

Os demais impactos são classificados como de médio grau de importância.

A escolha das escalas não deve ser desprezada. É tarefa das mais importantes para assegurar a coerência e inteligibilidade do trabalho de avaliação. O Quadro 11.4 mostra exemplos de definição de escalas para alguns critérios usualmente empregados em estudos de impacto ambiental. É possível utilizar escalas numéricas em vez de discursivas, mas ambas são escalas qualitativas e o importante é que estabeleçam com clareza o diferencial semântico (de significado) entre cada nível.

As escalas dos Quadros 11.2 a 11.4 são ordinais, isto é, distinguem o grau ou intensidade de um atributo e sua hierarquia, mas não são intervalares, ou seja, as classes não estão distribuídas em intervalos regulares e referidas a uma origem ou zero. Muito menos são escalas proporcionais, nas quais acréscimos em atributos correspondem a acréscimos proporcionais em valores de escala (Pereira, 2001). Por exemplo, um impacto regional não representa o dobro de um impacto local. É também ordinal a escala do Quadro 11.7, ainda que a cada classe seja atribuído um número ou nível. Às escalas ordinais não se aplicam operações aritméticas.

Uma vez escolhidas as escalas para avaliação, elas devem ser aplicadas sistematicamente a cada impacto. Essa tarefa deve ser cuidadosa e considerar em qual nível de resolução espacial (escala) será feita a avaliação. Por exemplo, o impacto “alteração do ambiente sonoro”, cuja distribuição espacial é mostrada na Fig. 10.6, não tem a mesma magnitude para todos os receptores, logo não deveria ter a mesma significância. Antunes et al. (2001) alertam que “impactos locais podem ser completamente absorvidos por impactos de maior abrangência e ser negligenciados na avaliação” (p. 515). Em outras palavras, atribuir baixa importância a um impacto “local” ou “pontual” pode levar a conclusões errôneas sobre sua significância - assim como a uma disjunção entre a interpretação de importância feita pela equipe de analistas e a interpretação das comunidades locais.

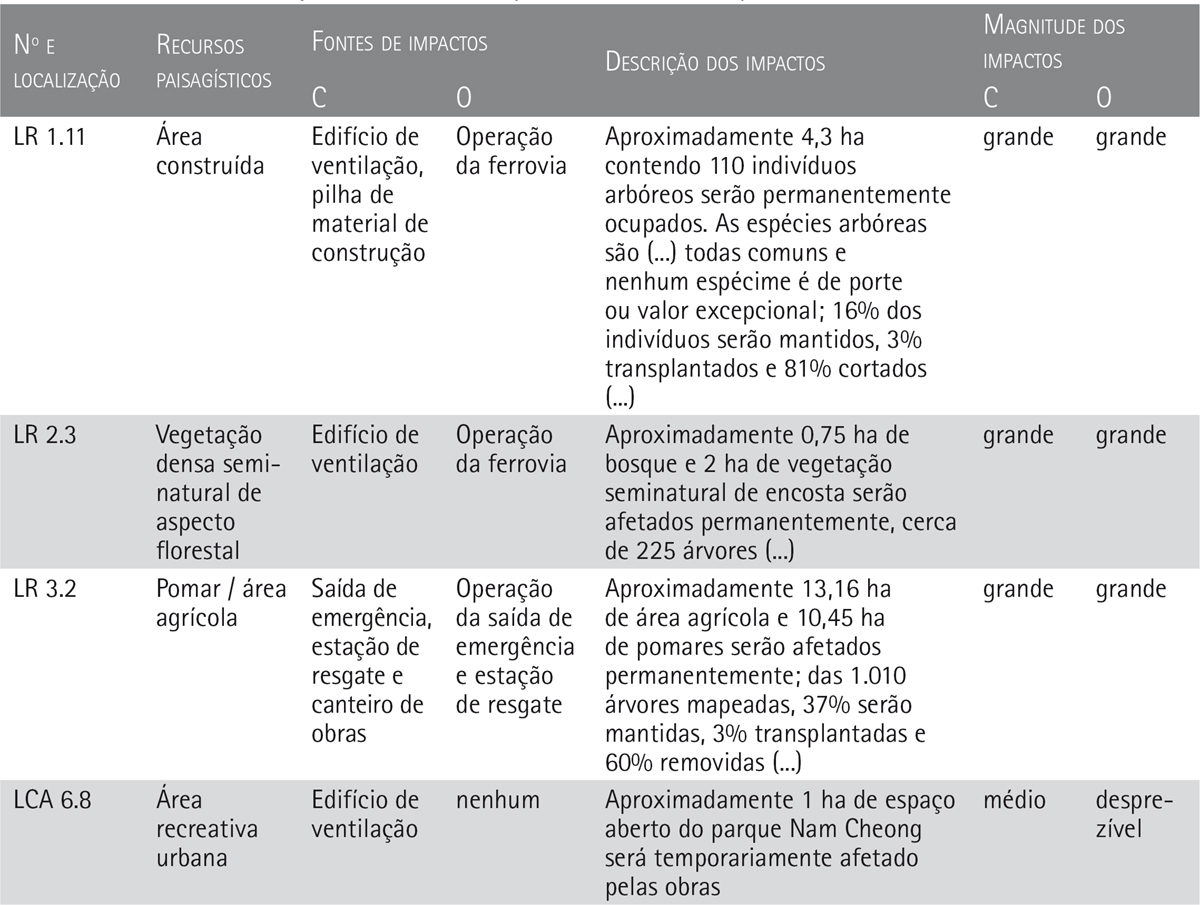

O Quadro 11.5 mostra um exemplo de avaliação de impacto de alta resolução espacial (ou seja, pequena escala) para os impactos paisagísticos da mesma ferrovia subterrânea mencionada no Quadro 11.2. Em um trecho de 26 km, o EIA desse projeto identificou 138 locais cujo aspecto paisagístico poderia ser afetado por estruturas do empreendimento, como edifícios de ventilação, saídas de emergência, oficinas de manutenção, entre outros. A magnitude dos impactos é justificada para cada local, sendo depois avaliada a significância também para cada local.

No planejamento de sistemas de gestão ambiental, em que também é necessário avaliar a importância dos impactos, a norma ISO 14004 sugere atributos que podem ser empregados para esse fim, como escala espacial, severidade, probabilidade de ocorrência e duração.

Quadro 11.4 Exemplos de escalas para atributos de avaliação de impactos

ESCALA ESPACIAL |

|

Impacto pontual |

|

Impacto local |

|

Impacto regional |

|

Impacto global |

|

ESCALA TEMPORAL |

|

Impacto imediato |

|

Impacto de médio ou longo prazo |

|

DURAÇÃO |

|

Impacto temporário |

Impacto contínuo |

Impacto intermitente |

Impacto permanente |

Quadro 11.5 Grau de resolução na análise dos impactos sobre recursos paisagísticos

C = fase de construção; O = fase de operação.

Fonte: Aecom Environment. Environmental Impact Assessment of Hong Kong Section of Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link, 2009.

Block (1999) apresenta nove atributos que podem ser usados nessa tarefa:

severidade (que equivale à magnitude);

severidade (que equivale à magnitude);

probabilidade de um aspecto resultar em um impacto mensurável;

probabilidade de um aspecto resultar em um impacto mensurável;

frequência (número de vezes que um impacto pode ocorrer por unidade de tempo);

frequência (número de vezes que um impacto pode ocorrer por unidade de tempo);

abrangência espacial;

abrangência espacial;

possibilidade de controlar os aspectos ambientais;

possibilidade de controlar os aspectos ambientais;

enquadramento legal;

enquadramento legal;

necessidade de informar sobre a ocorrência de impactos;

necessidade de informar sobre a ocorrência de impactos;

preocupação das partes interessadas;

preocupação das partes interessadas;

duração do impacto.

duração do impacto.

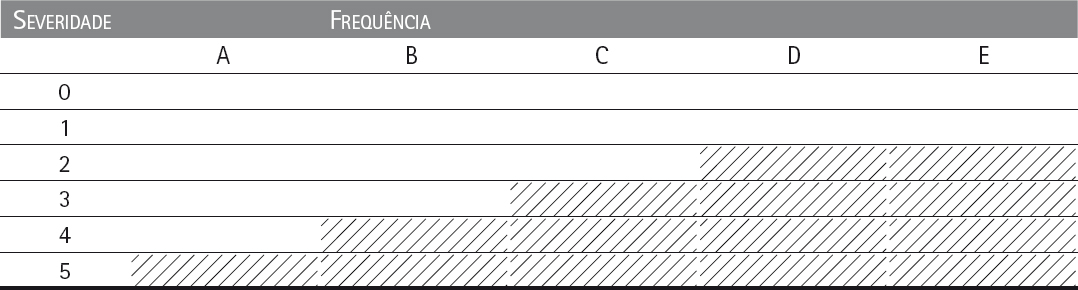

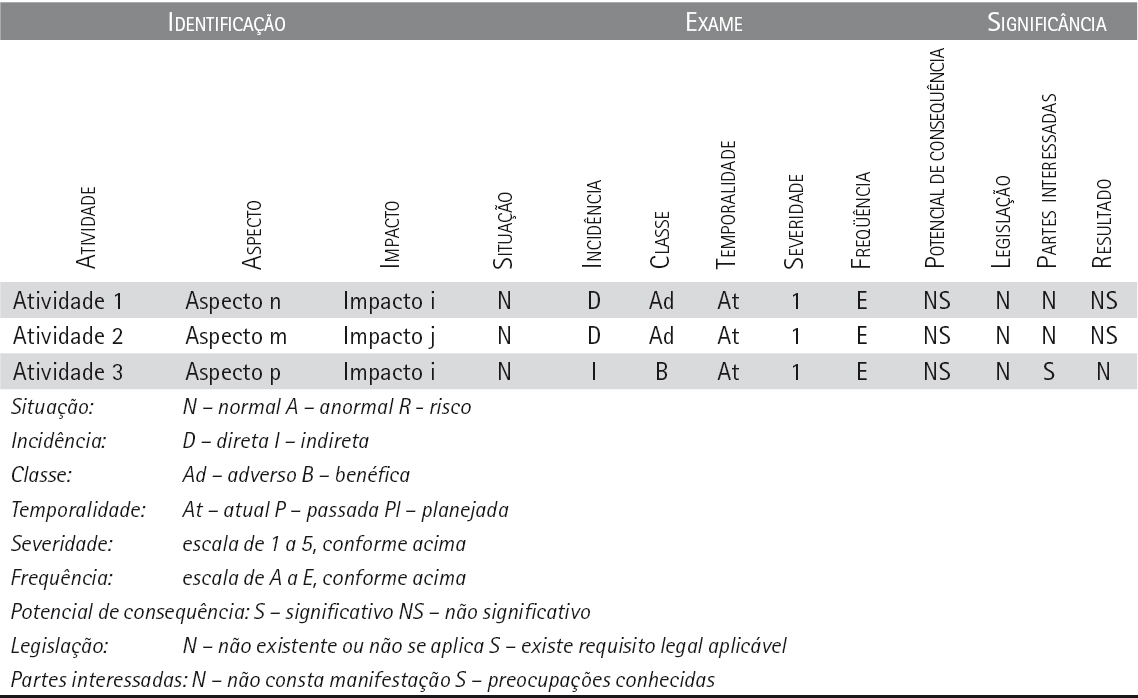

Para cada atributo, a autora sugere a utilização de uma escala com cinco graus, do mais ao menos intenso, sempre usando números de 5 a 1, respectivamente, como mostra o exemplo do Quadro 11.6. Como exemplo de aplicação de uma variação desse procedimento, largamente difundido no planejamento dos sistemas de gestão ambiental, o Quadro 11.7 indica os atributos e suas respectivas escalas, adotados por uma empresa do setor petroquímico. Para avaliar a importância de um impacto, três atributos principais são usados: (a) a existência de um requisito legal; (b) a demanda ou manifestação de interesse do público (“partes interessadas”, no jargão dos SGAs) e (c) a severidade e a probabilidade de ocorrência (ou frequência), que são combinados de acordo com uma “matriz de risco”. A classificação final é feita em apenas duas categorias — significativo ou não significativo. Para enquadrar um impacto como significativo, basta aplicar qualquer um dos três critérios citados anteriormente (combinação de atributos por regras lógicas). Esse exemplo mostra como utilizar, de maneira rápida e simples, alguns dos atributos mais citados na literatura.

Quadro 11.6 Exemplo de escala para o atributo “enquadramento legal”

NÍVEL |

CARACTERÍSTICAS |

5 |

Regulamentado mediante lei ou qualquer outro diploma legal. |

4 |

Considerado para futura regulamentação, por exemplo, mediante de projeto de lei ou em estudo por uma agência governamental. |

3 |

Política empresarial: apesar de não existir exigência legal, o tema é tratado na política ambiental da empresa, em algum código de prática que a empresa subscreva. |

2 |

Prática empresarial: conduta usualmente adotada pela empresa ou por outras, embora não codificada. |

1 |

Não há regulamento ou diretriz sobre o assunto. |

Fonte: Block (1999, p. 25).

Quadro 11.7 Um critério para combinar magnitude e probabilidade de ocorrência dos impactos

Severidade do Impacto |

||

SEVERIDADE |

CRITÉRIO |

PONTUAÇÃO |

Sem efeito |

Nenhum efeito ambiental identificável |

0 |

Baixa |

Impacto de magnitude desprezível/Restrito ao local de ocorrência/Totalmente reversível com ações imediatas/Consequências financeiras desprezíveis |

1 |

Média |

Impacto de magnitude considerável/Contaminação/Reclamação única/Uma violação de critério legal/Reversível com ações mitigadoras |

2 |

Localizada |

Descarga limitada de substâncias de toxicidade conhecida/Repetida violação de padrões legais/Efeitos observados além dos limites da empresa |

3 |

Alta |

Impacto de grande magnitude/ grande extensão/Necessidade de grandes ações mitigadoras para reverter a contaminação ambiental/Violação continuada de padrões legais |

4 |

Muito alta |

Impacto de grande magnitude/Grande extensão com consequências irreversíveis, mesmo com ações mitigadoras/Grande perda econômica para a empresa/Violação alta e constante dos padrões legais |

5 |

Frequência ou Probabilidade de Ocorrência |

||

FREQUÊNCIA |

CRITÉRIO |

PONTUAÇÃO |

Muito baixa |

Muito improvável de ocorrer/Não há registro no mundo |

A |

Baixa |

Improvável de ocorrer/Ocorreu em indústria similar |

B |

Média |

Provável de ocorrer/Ocorreu pelo menos uma vez na empresa (f < 1 vez/ano) (1 vez/ano < f < 1 vez/semestre) |

C |

Alta |

Muito provável de ocorrer/Ocorre mais de uma vez/ano na empresa |

D |

Muito alta |

Esperado que ocorra/Ocorre mais de uma vez por semestre na empresa (f > 1 vez/semestre) |

E |

Matriz de risco

Nota: a área hachurada indica potencial de impacto significativo.

Fonte: adaptado de Shell International (2000) e Polibrasil.

Uma matriz para avaliar a importância de impactos ambientais

Fonte: adaptado de Shell International (2000) e Polibrasil.

Boa parte da literatura inicial sobre AIA (anos 1970 e início dos anos 1980) ocupou-se em conceber e testar métodos para ponderar diferentes atributos em uma avaliação da importância dos impactos. Essa literatura deu origem a várias compilações, das quais se pode citar Bisset (1984a, 1988); Moreira (1993b), Shoppley e Fuggle (1984) e Thompson (1990), entre várias outras.

Ponderar atributos é arbitrar entre diferentes alternativas de dar pesos a cada um dos atributos selecionados e, em seguida, combiná-los segundo uma função matemática predeterminada. Assim, a principal diferença entre a combinação e a ponderação de atributos é que, nesta última, os atributos são ordenados segundo sua importância para o critério de avaliação, com os atributos mais importantes recebendo maiores pesos.

Métodos simples de ponderação são muito usados no planejamento de sistemas de gestão ambiental. Neste caso, depois de identificar todos os aspectos e impactos ambientais, é preciso classificá-los de acordo com sua importância ou significância, seja em grupos de importância semelhante, seja em uma lista ordinal. Os aspectos e impactos mais significativos deverão ser tratados prioritariamente. Como o problema é muito parecido à etapa de avaliação de impactos de um estudo de impacto ambiental, as soluções também se assemelham.

Tal raciocínio permite múltiplas variações. O resultado pode ser dado pela soma dos valores de cada atributo. Pode-se também decidir que um atributo, como “exigência legal”, é mais importante que os demais, dando-lhe peso 2, enquanto os outros têm peso 1; neste caso, a “nota” final refletirá a maior importância desse atributo (caso de ponderação de atributos). A escala de Block para o atributo “enquadramento legal” é um exemplo de criatividade na montagem de critérios de avaliação, pois não se restringe às tradicionais categorias sim ou não (Quadro 11.6).

Um arranjo de ponderação é mostrado no Quadro 11.8. Cada um dos quatro atributos escolhidos é descrito com a ajuda de uma escala numérica (há uma escala para cada atributo). Cada atributo tem um peso, de modo que a significância de cada impacto é resultante da soma ponderada (multiplicação do valor numérico de cada atributo por seu peso). Nesse caso, a importância é diretamente dada pelo valor numérico. Em seguida, é necessário estabelecer uma escala para interpretação (qualitativa) da significância. No exemplo hipotético, os extremos são 12 e 60; desejando-se estabelecer três níveis de importância, a gama de 12 a 60 poderia ser dividida em intervalos iguais, isto é: entre 12 e 28, o impacto é pouco importante; entre 29 e 44, é de média importância; e de 45 a 60, o impacto é avaliado como de grande importância.

Como fica claro no exemplo, o resultado da ponderação de atributos não é uma “medida” do impacto, no sentido físico de uma “grandeza que possa servir de padrão para avaliar outras do mesmo gênero”, mas uma apreciação qualitativa da importância do impacto (Gregorim, C.O. (1998) — Michaelis: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Melhoramentos, São Paulo, 3. ed.). Não se trata, portanto, de mensuração, mas de enquadramento em classes.

Raciocínios mais sofisticados para as escalas dos atributos são encontrados na literatura sobre AIA. É o caso das “funções de impacto”, relações que transformam o valor de um determinado indicador ambiental em uma cifra de uma escala arbitrária de impacto. O environmental evaluation system, também conhecido como “método Batelle”, é uma dessas ferramentas (Dee et al., 1973). O método parte de uma divisão do meio ambiente em 74 parâmetros descritivos ou componentes, cobrindo quatro grandes campos: ecologia, poluição ambiental, paisagem (aesthetics) e interesse humano. O método pressupõe que cada um desses parâmetros, que representa um aspecto da qualidade ambiental, pode ser expresso em termos numéricos, em uma escala de 0 a 1, representando, respectivamente, ambiente extremamente degradado e alta qualidade ambiental. Cada um dos parâmetros tem um peso e a soma total dos pesos é 1.000. A alocação dos pesos foi feita por uma comissão de especialistas. Por exemplo, o parâmetro “demanda bioquímica de oxigênio” tem peso 25, ao passo que o parâmetro “ruído” tem peso 4, denotando a importância relativa desses aspectos de qualidade ambiental. O valor de cada parâmetro é convertido no índice de qualidade ambiental entre 0 e 1, de acordo com uma função que lhe é própria. A Fig. 11.2 mostra um exemplo das funções de conversão.

Quadro 11.8 Exemplo de ponderação de atributos

A aplicação do método depende dos resultados da etapa de previsão dos impactos. Por exemplo, se o empreendimento analisado alterar o ambiente sonoro, o índice de qualidade ambiental desse parâmetro será reduzido, o mesmo acontecendo com todos os demais parâmetros. A qualidade ambiental total é calculada ponderando-se o índice de qualidade ambiental de cada parâmetro individual por seu peso respectivo e somando-se cada índice. A qualidade máxima seria 1.000 (quando todos os índices são iguais a 1). O impacto do projeto é avaliado por intermédio de comparação entre a qualidade ambiental com e sem o projeto.

A aplicação integral do método Batelle é dificultada pelas seguintes razões: (i) é preciso dar um valor para o índice de qualidade ambiental de cada um dos 74 parâmetros, o que requer uma investigação detalhada e, portanto, levantamentos longos e custosos; (ii) vários dos 74 parâmetros são extremamente subjetivos; (iii) a divisão do “ambiente” nesses 74 parâmetros e a alocação de pesos é controversa, pois reflete os valores e a opinião da equipe que elaborou o método — o ambiente poderia ser descrito com a ajuda de outros parâmetros e a distribuição de pesos pode ser diferente. Apesar dessas dificuldades (todo método integrador tem deficiências), o environmental evaluation system pode ser aproveitado em estudos de impacto ambiental mediante adaptações e, possivelmente, simplificações. Uma variação é reduzir drasticamente o número de parâmetros descritivos, agrupando-os por áreas afins — por exemplo, os parâmetros que descrevem a qualidade da água podem ser agrupados em um índice de qualidade das águas (IQA), que já integra dez parâmetros usuais de qualidade, os parâmetros relativos aos ecossistemas aquáticos poderiam ser agrupados em índices de diversidade de espécies. Vários parâmetros de outras categorias também poderiam ser substituídos por parâmetros que representem os elementos valorizados do ambiente, como a presença de espécies ameaçadas. As funções de impacto também deveriam ser modificadas, tanto como intuito de refletir os novos parâmetros usados para a descrição da qualidade ambiental quanto para adaptá-la ao ambiente afetado pelo projeto. Neste caso, a distribuição dos pesos também deveria ser refeita.

A matriz de Leopold et al. (1971), Fig. 8.11, também foi concebida como um método de avaliação dos impactos. Neste caso, os autores propõem que, para cada impacto, sua magnitude e sua importância sejam descritos por meio de números inteiros, em uma escala de 0 a 10.

Em suma, os métodos de ponderação são muitos e suas variações compõem um conjunto imenso de possibilidades. Contudo, eles têm em comum o fato de usarem escalas numéricas para fazer apreciações qualitativas. Isso pode transmitir ao leitor desavisado a ideia de uma precisão matemática dos métodos de avaliação ou levar o próprio analista a manipulações aritméticas indevidas, pois desprovidas de sentido físico. Vale lembrar, no entanto, que essas deficiências não desqualificam o emprego de métodos de ponderação, apenas expõem seus limites.

A análise por critérios múltiplos (ou multicritério ou, ainda, multicritérios; aqui abreviada AMC) é um nome genérico dado a diversos instrumentos que tencionam formalizar o processo decisório por meio de procedimentos de agregação das preferências dos tomadores de decisão. Ferramentas desse grupo começaram a consolidar-se no final dos anos 1960, sem relação com a AIA, mas com o objetivo de superar as insuficiências do cálculo econômico clássico e da pesquisa operacional.

A AMC aplica-se quando: (i) há múltiplos aspectos a serem levados em conta em uma decisão; (ii) há diversos atores envolvidos ou interessados; (iii) há objetivos divergentes, de acordo com os valores dos atores. O termo “atores” vem do francês acteurs e indica os indivíduos ou grupos de indivíduos que direta ou indiretamente influenciam a decisão. Obviamente, a AMC diferencia-se de uma análise monocritério, na qual apenas um critério de decisão é usado, por exemplo, a taxa interna de retorno de um investimento.

Sinteticamente, a aplicação da AMC tem duas etapas principais: a estruturação de um problema de decisão e a avaliação. A primeira etapa corresponde à definição da forma mais exata possível do problema a ser tratado. No caso de AIA, pode ser a escolha entre alternativas de projeto, por exemplo, ou entre alternativas de mitigação.

O caráter pouco formal e muitas vezes primário da etapa de hierarquização e avaliação de impactos de muitos EIAs (Ross et al., 2006) levou alguns pesquisadores a tentarem aplicar ou adaptar as ferramentas da análise por múltiplos critérios a esta tarefa da elaboração de um EIA. Simos (1990) aplicou um procedimento multicritério ao problema de gestão de resíduos urbanos em Genebra, utilizando onze critérios para analisar 14 alternativas tecnológicas e de localização.

O formalismo matemático de certos métodos por múltiplos critérios pode ser uma das causas que limitam sua aplicação à análise dos impactos. A avaliação da importância dos impactos é uma das partes da preparação de um EIA, no qual é mais necessário o trabalho conjunto e integrado da equipe multidisciplinar; a formalização matemática pode ser um empecilho a essa integração, possivelmente mais fácil quando a avaliação é qualitativa e cada profissional pode utilizar os conceitos que lhes são familiares.

No entanto, algumas ferramentas simples da análise multicritério podem ser empregadas na etapa de avaliação da importância dos impactos. A comparação paritária é uma delas: comparando-se atributos dois a dois, pergunta-se qual é o mais importante, procedendo-se, dessa forma, com todos os atributos considerados. A comparação paritária é uma técnica simples de hierarquizar as preferências dos tomadores de decisão (ou, no caso, da equipe que prepara o EIA). Pode-se somente perguntar, como acima, se “o atributo A é mais importante que o atributo B”, ou “quanto o atributo A é mais importante que o atributo B”, estabelecendo, com as respostas a essa última pergunta, os respectivos pesos de cada atributo, para definir critérios como os do Quadro 11.8.

Na atualidade, o conceito de múltiplos critérios é muito amplo e frequentemente usado sem preocupação formal, mas simplesmente para designar qualquer procedimento que empregue mais de um ponto de vista ou critério. Uma aplicação dos métodos por critérios múltiplos em AIA é a escolha entre alternativas, que será exemplificada na seção 11.4 por uma interessante abordagem usada na Holanda para comparar seis alternativas de um projeto rodoviário.

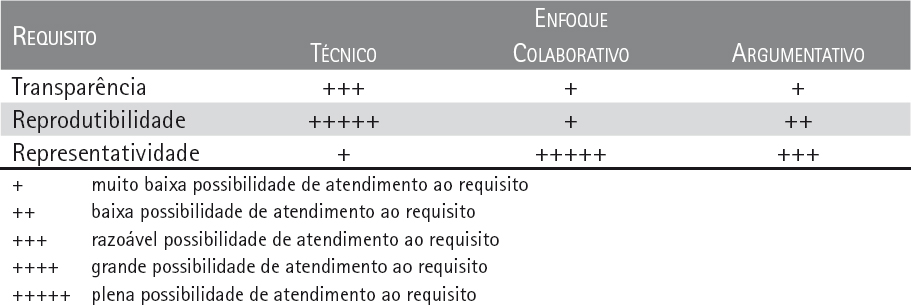

Os procedimentos de agregação e de análise multicritério não são a única forma de avaliar a importância dos impactos. Lawrence (2007a, 2007b, 2007c) classifica as abordagens ou enfoques para atribuição de importância aos impactos em três grupos: abordagem técnica, abordagem colaborativa e abordagem argumentativa.

Na abordagem técnica, apresentada na seção 11.2, a classificação por graus de importância é feita por um procedimento analítico:

a questão é dividida em seus elementos constitutivos;

a questão é dividida em seus elementos constitutivos;

estes são considerados individualmente (características ou atributos);

estes são considerados individualmente (características ou atributos);

e, em seguida, agregados por meio de algum procedimento racional.

e, em seguida, agregados por meio de algum procedimento racional.

Na abordagem colaborativa, julgamentos de valor sobre o que é importante ou significativo resultam da interação entre as partes interessadas, de modo que o público é envolvido na tarefa de determinar o que é ou não aceitável ou importante. Nesse enfoque, a análise técnica não é desprezada, mas atua apenas como apoio ao processo coletivo, que, para ser implementado, pode requerer atuação de uma terceira parte (facilitador, mediador). Decisões conjuntas sobre o que é importante não são “restritas a categorias artificiais de componentes e impactos ambientais” (Lawrence, 2007a, p. 737).

Os procedimentos de trabalho colaborativo podem envolver um grupo reduzido de representantes de partes interessadas que participa intensa e continuamente com o proponente do projeto e seu consultor, além de um círculo exterior de grupos representados que participa por meio de técnicas de consulta. Na perspectiva colaborativa, fica mais claro que determinar a importância dos impactos não é um fim, mas um meio para discutir a aceitabilidade do projeto, assim como a necessidade e a extensão da mitigação. Para fazer sentido, o envolvimento do público não pode se dar somente na tarefa de determinar a significância, mas desde a fase de determinação do escopo.

As técnicas de envolvimento público apresentadas na seção 16.6 aplicam-se a várias tarefas de preparação de um EIA, incluindo a determinação da significância dos impactos. O exemplo apresentado no Quadro 11.1 resulta de anos de trabalho colaborativo (e de conflitos) entre o empreendedor e comunidades indígenas. Entretanto, há inúmeras variações de formas de trabalho que poderiam ser enquadradas como colaborativas, e a predisposição a colaborar pode ser muito variável não somente no plano interindividual como também no cultural. A realização de oficinas de trabalho reunindo representantes de diversos grupos de interesse requer envolvimento intenso, tempo e recursos. Já pesquisas de opinião e levantamentos diretos com amostras representativas da população potencialmente afetada por um projeto, ainda que não propriamente colaborativas, podem captar pontos de vista relevantes para avaliar a importância dos impactos. Reuniões de scoping, mesmo que realizadas muito antes e com outra finalidade, também podem fornecer elementos úteis para que a avaliação da importância dos impactos não reflita somente os pontos de vista de equipe técnica. Finalmente, documentos resultantes de processos participativos não relacionados à avaliação de impactos, como planos diretores, zoneamentos etc., também podem contribuir para esse fim.

Na abordagem argumentativa, a atribuição de importância é feita por meio de argumentação arrazoada. Justificativas são apresentadas e fundamentadas em exposição de motivos, podendo lançar mão de ferramentas (como diagramas e matrizes) e integrar conhecimento técnico e social ou elementos das abordagens técnica e colaborativa.

Se bem conduzida, uma abordagem argumentativa pode superar algumas deficiências dos outros enfoques, uma vez que o enfoque técnico enfatiza a análise técnica ao custo das perspectivas e do conhecimento do público, ao passo que o enfoque colaborativo iguala preocupação do público com significância de impactos, ao custo de outras perspectivas e fontes de conhecimento. Já por meio da argumentação racional, seria possível construir consensos e justificativas para fundamentar decisões.

Cada uma dessas três linhas de trabalho tem suas vantagens e inconvenientes, e há várias maneiras de considerá-las. A seguinte crítica, resultante da análise de um conjunto de 80 EIAs, sugere algumas características desejáveis para a avaliação da importância dos impactos:

Em várias situações, não há como saber por que meios a equipe multidisciplinar obteve a valoração final dos impactos, ou seja, sua significância ambiental. Também ocorre que não se apresenta a justificativa para o uso de determinados métodos de atribuição de pesos aos impactos, pondo em dúvida os resultados obtidos. É comum não serem consideradas as avaliações dos próprios sujeitos sociais afetados […]. (MPF, 2004).

Críticas com teor similar podem ser encontradas em várias outras fontes. Desconstruindo a citação acima, as características desejáveis de um procedimento de classificação da importância dos impactos podem ser resumidas às três seguintes: transparência, reprodutibilidade e representatividade. A crítica aos meios pelos quais a equipe chega à valoração indica falta de transparência. A falta de justificativa para atribuição de pesos denota ausência de reprodutibilidade dos procedimentos. Finalmente, a menção à falta de representatividade é explícita na última frase.

A transparência facilita a comunicação e está relacionada à explanação clara dos critérios adotados: os motivos que levaram a classificar um impacto como significativo ou não devem estar claros. Transparência é o oposto da opacidade. O leitor poderá ou não concordar com os critérios adotados, mas precisará fundamentar sua crítica, num processo de “uso público da razão” (conforme seção 16.2).

A reprodutibilidade significa que, se outra equipe adotar os mesmos critérios de classificação da importância dos impactos, deverá chegar a resultados semelhantes àqueles apresentados no EIA. Representatividade, por fim, é a propriedade dos critérios de avaliação de refletir valores e pontos de vista de diferentes partes interessadas.

Se cada um dos enfoques de Lawrence (2007a) for examinado à luz dessas três características, vai-se perceber que nenhum atende plenamente a todas elas:

o enfoque técnico pode ter transparência e ser reprodutível, mas dificilmente terá representatividade (em geral, representa somente a perspectiva e a opinião da equipe que elabora o EIA);

o enfoque técnico pode ter transparência e ser reprodutível, mas dificilmente terá representatividade (em geral, representa somente a perspectiva e a opinião da equipe que elabora o EIA);

o enfoque colaborativo tem principalmente representatividade — e as vantagens adicionais de contribuir para a solução de conflitos e criar uma instância que também serve a outras etapas do processo de AIA —, porém é pouco reprodutível — se as pessoas ou grupos envolvidos forem outros, os resultados podem ser bem diferentes — e pode ter baixa transparência;

o enfoque colaborativo tem principalmente representatividade — e as vantagens adicionais de contribuir para a solução de conflitos e criar uma instância que também serve a outras etapas do processo de AIA —, porém é pouco reprodutível — se as pessoas ou grupos envolvidos forem outros, os resultados podem ser bem diferentes — e pode ter baixa transparência;

o enfoque argumentativo pode ser razoavelmente transparente — mas também pode ser difícil identificar inconsistências —, tende a ser pouco reprodutível e pode estar em qualquer extremidade do espectro de representatividade, haja vista que os argumentos podem ser usados seletivamente para apoiar ou criticar um projeto e defender posições; em contrapartida, se bem utilizado, pode suprir as desvantagens dos outros dois enfoques.

o enfoque argumentativo pode ser razoavelmente transparente — mas também pode ser difícil identificar inconsistências —, tende a ser pouco reprodutível e pode estar em qualquer extremidade do espectro de representatividade, haja vista que os argumentos podem ser usados seletivamente para apoiar ou criticar um projeto e defender posições; em contrapartida, se bem utilizado, pode suprir as desvantagens dos outros dois enfoques.

O Quadro 11.9 sintetiza a apreciação sobre o atendimento de cada enfoque a cada um dos três requisitos. Note-se que o grau de atendimento sugerido nesse quadro pressupõe o uso de boa prática profissional na avaliação da importância dos impactos.

Quadro 11.9 Grau de atendimento aos requisitos de avaliação da importância de impactos

Na preparação de um estudo de impacto ambiental — assim como na aplicação de outras ferramentas de avaliação de impacto ambiental, como a avaliação do ciclo de vida de um produto ou a identificação de efeitos e impactos ambientais de um empreendimento em operação, visando a implantação de um sistema de gestão ambiental —,o analista se depara com a necessidade de comparar, classificar ou hierarquizar impactos de características muito diferentes. Por exemplo, uma opção de traçado de um trecho de rodovia pode implicar a supressão de 128 ha de um certo tipo de vegetação, enquanto outra opção acarretaria a demolição de 18 casas de um bairro rural e o secionamento de dez propriedades rurais. Com base nessas informações, como é possível escolher a alternativa de menor impacto?

Como os casos reais de avaliação de impacto ambiental são muito mais complexos e envolvem mais variáveis que a situação hipotética acima, pode-se perceber as dificuldades dessa etapa na preparação de um EIA. Em tal estudo, sempre há, no mínimo, duas alternativas em análise: realizar ou não o projeto proposto. A essa configuração básica podem-se juntar diferentes situações, como variantes de localização de componentes do empreendimento ou de sua totalidade, ou diferentes alternativas tecnológicas. Como o problema é comum a todo processo decisório, encontra-se, em avaliação de impacto ambiental, inumeráveis tentativas de aplicar ou adaptar ferramentas desenvolvidas em outros contextos decisórios, como a análise por critérios múltiplos ou sistemas de suporte à decisão, que formam um ramo daquela.

Por outro lado, há diversas tentativas de construir uma base comum para comparação e mensuração de impactos ambientais. Algumas escolas de pensamento, como a economia ambiental e a economia ecológica, propõem que essa base possa ser o valor econômico dos bens afetados ou os custos e benefícios ambientais decorrentes de alterações ambientais. Embora haja um bom potencial para aplicação dos instrumentos desenvolvidos por pesquisadores dessas áreas à avaliação de impactos, a falta de consenso acerca de seus princípios ou suas modalidades de aplicação dificulta sua aplicação a casos reais de estudos de impacto ambiental, e por isso o tema não será explorado aqui1. Na sequência, esta seção tratará da análise por critérios múltiplos e do uso de SIGs como ferramenta para ponderar atributos.

Trata-se de procedimentos que visam a agregação de informação de natureza diferente sobre alguma base comum, de modo a permitir comparações e simulações de opções. Alguns desses métodos são muito sofisticados e complexos e podem levar a uma análise detalhada das vantagens e desvantagens das principais alternativas consideradas. No entanto, encontram-se inumeráveis exemplos de aplicação simplista de procedimentos que levam à atribuição de um valor numérico (arbitrário) a um certo impacto — por exemplo a perda de vegetação — e a posterior comparação a outro impacto, de natureza completamente diferente.

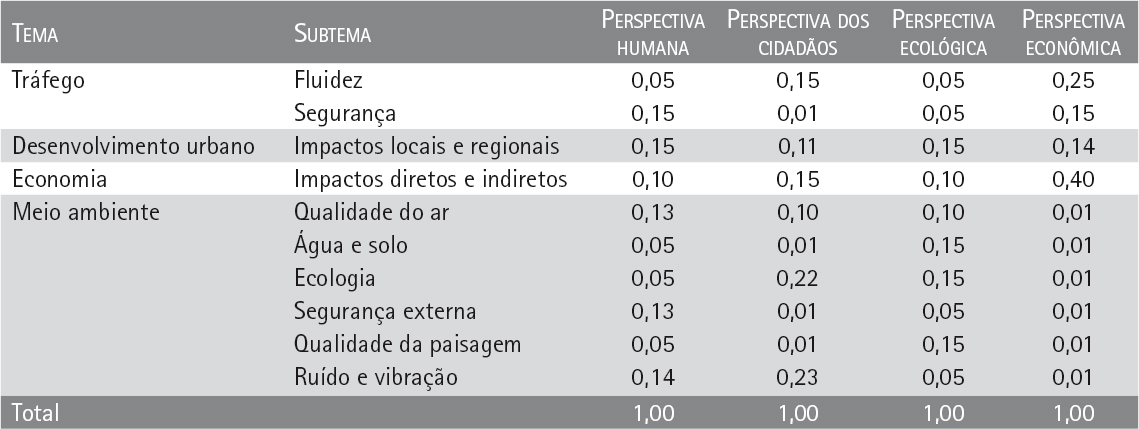

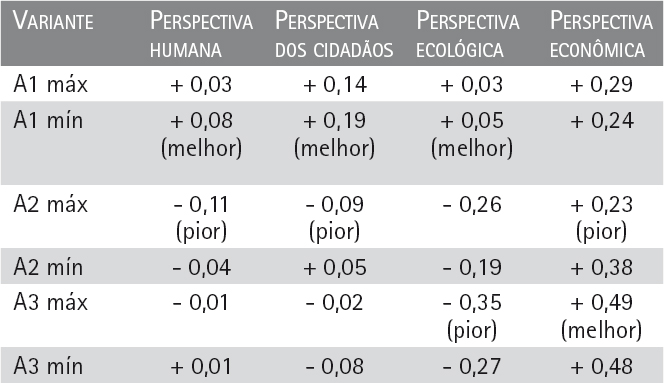

Para comparar seis alternativas de um projeto rodoviário na Holanda, Stolp et al. (2002) usaram quatro diferentes “perspectivas”: a “humana”, a “dos cidadãos”, a “ecológica” e a “técnico-econômica”. A perspectiva humana foi desenvolvida a partir de documentos governamentais que estabelecem políticas de qualidade de vida. A perspectiva dos cidadãos foi construída com a técnica de avaliação dos valores dos cidadãos (conforme Quadro 9.6). A perspectiva ecológica foi baseada no trabalho da equipe do EIA, assim como a perspectiva técnico-econômica. Um procedimento simples de critérios múltiplos foi desenvolvido para comparar as alternativas sob essas quatro perspectivas. Quatro temas e dez subtemas tratados no EIA receberam pesos diferentes, segundo cada perspectiva (Quadro 11.10); a soma dos pesos de cada subtema é sempre igual a 1. Nota-se que, enquanto os cidadãos valorizam elementos como “proteção contra ruído”, “ecologia” e “fluidez do tráfego”, a equipe do EIA valoriza as categorias “água e solo”, “ecologia” e “paisagem”. Já sob a perspectiva técnico-econômica, as categorias mais importantes são “impactos sobre a atividade econômica” e “fluidez de tráfego”.