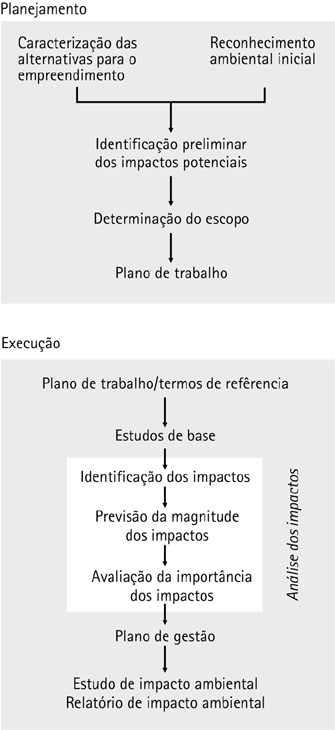

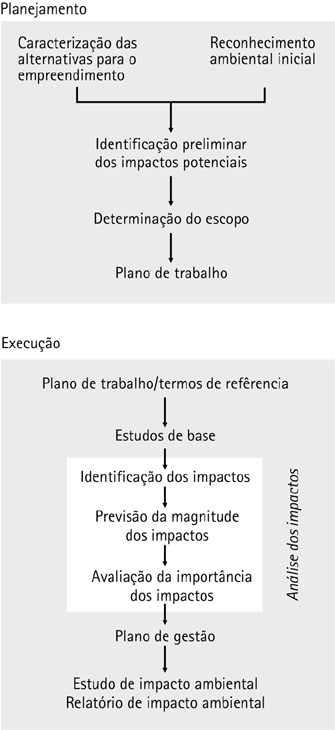

Fig. 7.1 Principais etapas no planejamento e execução de um estudo de impacto ambiental

O estudo de impacto ambiental (EIA) é o documento mais importante de todo o processo de avaliação de impacto ambiental. É com base nele que serão tomadas as principais decisões quanto à viabilidade ambiental de um projeto, quanto à necessidade de medidas mitigadoras ou compensatórias e quanto ao tipo e ao alcance dessas medidas. Dado o caráter público do processo de AIA, é também esse o documento que servirá de base para as negociações que poderão se estabelecer entre empreendedor, governo e partes interessadas.

Há atualmente no Brasil diversos tipos de estudos ambientais1, incluindo o próprio EIA, o plano de controle ambiental (PCA), o relatório de controle ambiental (RCA) e o relatório ambiental preliminar (RAP), além de estudos de aplicação circunscrita a certos tipos de empreendimentos, como o plano de recuperação de áreas degradadas (Prad), empregado no setor de mineração, e o projeto básico ambiental (PBA), empregado para projetos do setor elétrico (conforme Quadro 3.4).

De maneira semelhante, outras jurisdições também lançam mão de diferentes tipos e formatos de estudos ambientais, requerendo maior ou menor grau de detalhe na descrição do ambiente afetado ou na análise dos impactos, como o environmental assessment americano, a notice d’impact francesa e o scoping report sul-africano, todos eles versões reduzidas ou simplificadas do estudo de impacto ambiental clássico (conforme Cap. 5).

Todavia, todos esses estudos baseiam-se no formato e nos princípios do EIA, que será aqui apresentado. Essa metodologia básica para planejamento e elaboração de um estudo de impacto ambiental pode, portanto, com adaptações, ser utilizada para qualquer um dos estudos ambientais.

Tipicamente, um estudo de impacto ambiental é feito para uma determinada proposta de empreendimento de interesse econômico ou social, que requer a realização de intervenções físicas no ambiente (obras), e que também é conhecido como projeto de engenharia. Projetos de aproveitamento de recursos vivos, como manejo florestal ou pesqueiro, ou ainda projetos de aquicultura, silvicultura ou agropecuária, também podem ser enquadrados nessa categoria, posto que demandam ações ou interferências no meio, que, por sua vez, podem ser causas de impactos ambientais2.

Uma das finalidades da avaliação de impacto ambiental é auxiliar na seleção da alternativa de projeto mais viável, em termos ambientais, para se atingir determinados objetivos. Por exemplo, a AIA pode ser empregada para selecionar o melhor traçado para uma rodovia ou a melhor opção de remediação de uma área contaminada. Embora a formulação de alternativas seja central em avaliação de impacto ambiental (conforme seção 6.6), as etapas descritas adiante não incluem a comparação de alternativas. Isso se deve ao fato de que esse modelo genérico pode ser aplicado a qualquer número de alternativas, inclusive aquela de não realizar projeto algum. Os impactos decorrentes de cada alternativa podem assim ser comparados a partir de uma base comum (seção 11.4), dada pelo estudo de impacto ambiental.

Há duas perspectivas bem diferentes para a elaboração de um EIA, que podem ser chamadas de abordagem exaustiva e abordagem dirigida. A abordagem exaustiva busca um conhecimento quase enciclopédico do meio e supõe que quanto mais se disponha de informação, melhor será a avaliação. Resultam longos e detalhados estudos de impacto ambiental, nos quais a descrição das condições atuais — o diagnóstico ambiental — ocupa a quase totalidade do espaço.

Tal visão é exemplificada pelo que se pode jocosamente chamar de “abordagem do taxonomista ocupado”, que consiste em tentar estabelecer listas completas de espécies de flora e fauna da área de influência do empreendimento em estudo, o que consome a maior parte do esforço, do tempo e do dinheiro disponíveis para o EIA e desdenha o estudo das relações funcionais entre os componentes do ecossistema ou o estudo das formas antrópicas de apropriação dos recursos ambientais. Isso não significa que inventários de fauna e flora sejam desnecessários para uma avaliação de impacto ambiental, mas que a função de tais levantamentos precisa ser estabelecida claramente antes do início de cada estudo – e em muitos casos eles podem simplesmente não ter utilidade. Outro exemplo comumente encontrado em EIAs é o das descrições extensas da geologia regional, sem que daí se tire qualquer informação utilizável para analisar os impactos do empreendimento, e muito menos para gerenciá-lo. O mesmo vale para extensas compilações de dados sociais e econômicos.

A seguinte passagem extraída de um EIA ilustra a abordagem exaustiva: “A finalidade principal [dos trabalhos realizados] foi a de reunir todos os dados existentes, bem como de efetuar trabalhos de campo, interagindo com os demais estudos”.

Ora, não há nenhuma razão para reunir “todos” os dados existentes sobre um determinado assunto; o que interessa é reunir os dados necessários para analisar os impactos do empreendimento, que, na maioria das vezes, não existem e devem ser levantados. Quanto aos trabalhos de campo, tampouco podem ser a “finalidade” dos estudos – trabalhos de campo frequentemente são um meio de coletar previamente dados não existentes e necessários para a análise dos impactos. Mais adiante, pode-se ler no mesmo capítulo desse mesmo EIA: “Foram relacionadas todas as publicações de interesse, visando a uma avaliação dos estudos existentes, lacunas de informações e proposições para novos estudos”.

Essa passagem denuncia que faltou direção e coordenação ao EIA. Propor novos estudos só excepcionalmente pode ser objetivo de um estudo de impacto ambiental. Na verdade, o EIA deveria ser organizado de maneira a coletar os dados necessários e preencher as lacunas de informação relevantes para analisar os impactos; se houver alguma informação importante, mas não disponível, ela deve ser obtida.

Contrapõe-se a essa visão a abordagem dirigida, que pressupõe que só faz sentido levantar dados que serão efetivamente utilizados na análise dos impactos, ou seja, serão úteis para a tomada de decisões. O objetivo é o entendimento das relações entre o empreendimento e o meio e não a mera compilação de informações, nem mesmo o entendimento da dinâmica ambiental em si. Afinal, a AIA não busca ampliar as fronteiras da ciência (embora possa contribuir); a AIA utiliza conhecimento e métodos científicos para auxiliar na solução de problemas práticos, concretamente o planejamento do projeto e a tomada de decisões.

Assim, dado um projeto, como se começa o estudo de impacto ambiental?

Dentro de uma abordagem exaustiva, o estudo começaria pela compilação de dados existentes acerca da região onde se pretende implantar o empreendimento. Como não há orientação prévia, é difícil discernir quais dados são relevantes, o que acaba resultando em vastas compilações, seguidas de alguns levantamentos básicos de campo, por exemplo, sobre fauna e flora.

Já sob uma perspectiva dirigida, a primeira atividade em um EIA é a identificação dos prováveis impactos ambientais. Tal identificação é preliminar e permite um entendimento inicial e provisório das possíveis consequências do empreendimento. Corresponde à formulação de hipóteses sobre a resposta do meio às solicitações que serão impostas pelo empreendimento.

Essa etapa será seguida de uma classificação ou hierarquização dos impactos listados, com o objetivo de selecionar aqueles mais importantes ou significativos. Somente então deve-se passar à fase de estudo das condições do meio ambiente, mas ainda assim mediante a preparação prévia de um plano de estudos.

É claro que, para se poder formular essas hipóteses, é preciso dispor de um mínimo de conhecimento da região onde se pretende implantar o projeto, assim como um conhecimento do próprio projeto. Suponha-se o projeto de construção de uma barragem: é óbvio que se a área a ser inundada é usada como pasto, os impactos prováveis serão muito diferentes daqueles que adviriam se a área tiver cobertura de vegetação nativa. É evidente, então, a necessidade de dispor de um conhecimento mínimo do ambiente que poderá sofrer os impactos do projeto.

Tal atividade pode ser denominada de reconhecimento, e é feita por meio de uma visita de campo, da visualização de fotografias aéreas ou imagens de satélite, de uma rápida revisão bibliográfica, de uma consulta aos órgãos públicos que detêm informações setoriais (como estatísticas socioeconômicas, classificações de uso da terra etc.) e, se possível, por meio de conversas informais com moradores ou lideranças locais. O Quadro 7.1 sintetiza as fontes de informação geralmente empregadas para o reconhecimento inicial do sítio e de seu entorno.

Tão importante quanto o reconhecimento do meio ambiente é o entendimento do projeto cujos impactos serão analisados e de suas alternativas. As atividades de preparação do terreno, o processo construtivo, a forma de operação, os insumos e as matérias-primas consumidos, os tipos de resíduos e a mão de obra empregada são algumas informações fundamentais para se planejar um estudo de impacto. Usualmente esses dados já estão disponíveis junto ao empreendedor, mesmo que o projeto não esteja detalhado, e podem ser obtidos por meio de realização de entrevistas com os responsáveis pelo empreendimento e consulta a documentos técnicos como plantas e memoriais descritivos. Mesmo quando o projeto técnico é desenvolvido em paralelo aos estudos ambientais –a situação ideal – deve-se partir de informações sobre o empreendimento proposto, estejam elas formalizadas em anteprojetos ou sejam apenas intenções do proponente. Para certos tipos de empreendimentos, a empresa projetista ou o proponente dispõem de informações ambientais necessárias ao projeto e que podem ser aproveitadas nessa etapa de reconhecimento.

Assim, com pouco esforço e poucas horas de trabalho, é possível realizar um bom planejamento dos estudos a serem executados. Quase sempre o próprio contexto comercial dos estudos de impacto ambiental obriga a tal exercício: é usual que as empresas e demais entidades que precisam realizar um EIA convidem duas ou três empresas de consultoria para apresentar propostas técnicas e comerciais. Como tais propostas envolvem uma descrição do trabalho a ser realizado e uma estimativa das horas técnicas necessárias (base para cálculo do preço), um nível mínimo de conhecimento do projeto proposto e do ambiente possivelmente afetado é imprescindível.

Quadro 7.1 Fontes de informação para o reconhecimento ambiental inicial da área e de seu entorno

Mapas topográficos oficiais (escalas 1:100.000 a 1:10.000) |

Fotografias aéreas |

Imagens de satélite |

Plantas relativas ao projeto |

Memoriais descritivos do projeto |

Estudos ambientais anteriores |

Breve pesquisa bibliográfica |

Bases de dados socioeconômicos1 |

Bases de dados ambientais2 |

Conversas com moradores locais |

Conversas com lideranças locais |

Conversas com prefeitos e funcionários municipais |

1No Brasil, esses dados podem ser obtidos no IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e em entidades estaduais, como a Fundação Seade (São Paulo) e a Fundação João Pinheiro (Minas Gerais).

2Dados sobre limites de unidades de conservação, zoneamento e outras informações, que podem ser obtidos em órgãos federais ou estaduais.

Dentro de uma perspectiva dirigida, um EIA deve ser feito adotando-se uma sequência lógica de etapas, cada uma dependente dos resultados da etapa anterior. Sua concatenação e sequência são extremamente importantes, pois a maneira de iniciar e conduzir um estudo ambiental afetará a qualidade do resultado final. São sete as atividades básicas na preparação de um estudo de impacto ambiental (Fig. 7.1), às quais podem ser acrescentadas algumas atividades preparatórias ou complementares, como o estudo da legislação aplicável e dos planos e programas governamentais incidentes sobre a área do empreendimento, ou ainda alguns estudos sobre os tipos de impactos normalmente associados ao projeto em análise, atividades que usualmente são realizadas nas primeiras etapas da elaboração dos estudos.

O termo “plano de trabalho” usado na Fig. 7.1 coincide com o termo usado na regulamentação em vigor no Estado de São Paulo. No entanto, à parte questões terminológicas (poder-se-ia empregar “proposta de trabalho”, “proposta técnica”, “plano de execução” ou qualquer outra expressão equivalente), que não são relevantes aqui, o que se pretende mostrar com essa figura é uma sequência lógica e genérica de planejamento e preparação de um estudo de impacto ambiental. Todo EIA deve ter uma fase de planejamento antes de sua execução (como, aliás, qualquer trabalho técnico, projeto de engenharia ou projeto de pesquisa científica), e o resultado dessa fase deve ser consolidado em algum documento ou plano. O plano de trabalho descreve a estratégia de execução do estudo e os métodos que nele serão empregados. Mesmo nas jurisdições que não adotam a prática de discussão prévia de termos de referência para estudos de impacto ambiental, esse procedimento é necessário, no mínimo, para que a equipe ou a empresa encarregada da preparação do EIA possa estimar seus custos ou preparar suas propostas técnica e comercial. Portanto, independentemente de requisitos legais, o bom planejamento de um estudo de impacto ambiental implica a preparação de um plano de trabalho. O Quadro 7.2 mostra como se pode estruturar um plano de trabalho para um EIA. A seguir, cada etapa da sequência de planejamento e execução de um EIA é apresentada de forma resumida. Cada uma delas será tratada em detalhe nos capítulos subsequentes.

Fig. 7.1 Principais etapas no planejamento e execução de um estudo de impacto ambiental

Quadro 7.2 Conteúdo de um plano de trabalho para realização de um estudo de impacto ambiental

1- Breve descrição do empreendimento |

2- Breve descrição das alternativas que serão avaliadas |

3- Localização |

4- Delimitação da área de estudo |

5- Características ambientais básicas da área |

6- Principais impactos prováveis devidos ao empreendimento |

7- Questões relevantes e prováveis impactos significativos |

8- Estrutura proposta para o EIA e conteúdo de cada capítulo e seção |

9- Metodologia de levantamentos e tratamento de dados |

10- Procedimentos de análise dos impactos |

11- Formas de apresentação dos resultados (e.g., escala dos mapas) |

12- Compromissos de consulta pública. |

Já foi comentado anteriormente sobre a necessidade de um reconhecimento ambiental preliminar. Outra atividade preparatória imprescindível é a caracterização do projeto proposto e de suas alternativas. No caso geral, a equipe consultora é contratada para realizar um estudo ambiental para um dado projeto, que já pode estar razoavelmente detalhado (por exemplo, na forma de um projeto básico) ou ainda se encontrar em fase conceitual. A projetista já pode ter estudado um certo número de alternativas, tendo eventualmente descartado algumas.

O conhecimento e a caracterização do projeto e suas alternativas deve, idealmente, ser tal que permita disseminar informação consistente e homogênea para todos os membros da equipe multidisciplinar, de modo tal que cada um possa desenvolver uma boa compreensão do projeto a ser analisado. Caso a equipe não tenha familiaridade com o tipo de empreendimento, nada melhor que realizar uma visita a um empreendimento similar e discutir com seus gerentes e encarregados.

Alguns membros da equipe ambiental deverão se debruçar sobre os documentos de projeto (plantas, memoriais descritivos, memórias de cálculo etc.) para alcançar uma compreensão detalhada das atividades e processos a serem realizados em cada etapa do ciclo de vida do empreendimento — da implantação à desativação.

Além do reconhecimento ambiental preliminar e da caracterização do projeto e de suas alternativas, é conveniente, ainda como atividade preparatória, realizar uma análise da compatibilidade do projeto proposto com a legislação ambiental. As principais leis e regulamentos nacionais e estaduais normalmente já devem ser de conhecimento da equipe ambiental, mas pode ser necessário coletar legislação específica sobre o tipo de projeto, e também observar se existe legislação municipal. Uma tarefa básica é verificar se o empreendimento proposto é compatível com a legislação municipal de uso do solo. Os órgãos ambientais brasileiros normalmente pedem uma declaração ou certidão que ateste essa compatibilidade, sem a qual a análise do projeto não segue adiante.

Caso haja impedimentos legais absolutos, naturalmente não há porque continuar com o EIA. Na verdade, essa análise já deve ser feita antecipadamente, em algum tipo de estudo preliminar de viabilidade ambiental (como um relatório ambiental preliminar ou alguma avaliação interna à empresa proponente). Impedimentos absolutos podem ocorrer em situações de restrições impostas por zoneamento, entre outros, mas as leis não são imutáveis, e forças políticas e econômicas podem alterar leis e tornar compatíveis com os requisitos legais empreendimentos que antes eram inviáveis. Isso não é raro nos casos de empreendimentos considerados como de “utilidade pública”, e já houve casos em que até unidades de conservação de proteção integral foram alteradas para dar lugar a esse tipo de empreendimento.

Contudo, na maioria das vezes, a legislação apenas impõe restrições parciais, que devem ser conhecidas para assegurar um bom planejamento do projeto. Por exemplo, a legislação florestal brasileira designa “áreas de preservação permanente” o entorno de nascentes, as margens de rios, os topos de morros, as vertentes de grande declividade e algumas outras situações. Nesses casos, deve-se fazer um levantamento de todas as restrições, cartografar aquelas que têm uma expressão espacial, e buscar respeitar as restrições durante o planejamento do projeto, o que vai exigir uma interação entre a equipe ambiental e a equipe de projeto.

Usando o exemplo das áreas de preservação permanente, nota-se que certos tipos de projeto podem respeitar integralmente (ou quase) as restrições, como as linhas de transmissão de energia elétrica, cujas torres podem ser localizadas fora dessas áreas e cujo traçado também pode, em larga medida, evitar corte de vegetação nativa. Já uma barragem é necessariamente construída interrompendo um rio, e portanto é inevitável que inunde áreas de preservação permanente.

As mais frequentes atividades preparatórias para a elaboração de um estudo de impacto ambiental são mostradas no Quadro 7.3. Note que nem todo EIA demandará a execução de todas essas tarefas.

Quadro 7.3 Atividades preparatórias usuais para realização de um estudo de impacto ambiental

1– Levantamento de bases cartográficas |

2– Levantamento de fotografias aéreas |

3– Aquisição de fotografias aéreas ou imagens de satélite |

4– Levantamento preliminar de dados socioambientais |

5– Levantamento preliminar de estudos sobre a região |

6– Compilação de dados sobre o projeto e estudo dos documentos de projeto (plantas, memoriais descritivos etc.) |

7– Entrevistas ou reuniões de trabalho com projetista e proponente para esclarecimentos |

8– Visitas a empreendimentos semelhantes |

9– Visita de campo para reconhecimento da área do projeto e entorno. |

10– Conversas informais na área do projeto e entorno |

11– Levantamento e análise da legislação aplicável |

12– Identificação da equipe necessária |

13– Orçamento para execução dos serviços |

A identificação dos impactos ambientais na fase preliminar consiste na preparação de uma lista das prováveis alterações decorrentes do empreendimento. Nessa fase, não há preocupação com a classificação dos impactos segundo seu grau de importância, mas devem ser descartados os impactos irrelevantes3. Normalmente, parte-se de uma descrição do empreendimento proposto e de suas alternativas, do estudo dos documentos de projeto disponíveis (tais como estudos de viabilidade econômica, estudos de alternativas, projetos ou anteprojetos de engenharia) e de um reconhecimento do local proposto para implantação do empreendimento.

No reconhecimento é possível identificar as mais evidentes características ambientais que poderão ser afetadas pelo projeto; por exemplo, pode-se verificar a existência de diferentes tipos de vegetação, as formas de uso do solo e as atividades antrópicas realizadas no entorno, vias de acesso, características físicas do meio, como relevo, solos e rede hidrográfica, entre outras.

Documentação cartográfica ou fotografias aéreas costumam ser muito úteis nessa fase, pois possibilitam uma visão de conjunto do local do empreendimento e seu entorno. As demais atividades preparatórias também podem fornecer vários elementos úteis para a identificação preliminar de impactos.

A análise dos impactos do empreendimento sempre será feita com base no estudo das interações possíveis entre as ações ou atividades que compõem o empreendimento e os componentes ou processos do meio ambiente, ou seja, de relações plausíveis de causa e efeito (conforme Cap. 1). Na etapa inicial, as interações podem ser identificadas a partir de:

analogia com casos similares;

analogia com casos similares;

experiência e opinião de especialistas (incluindo a equipe ambiental);

experiência e opinião de especialistas (incluindo a equipe ambiental);

dedução, ou seja, confrontar as principais atividades que compõem o empreendimento com os processos ambientais atuantes no local, inferindo consequências lógicas;

dedução, ou seja, confrontar as principais atividades que compõem o empreendimento com os processos ambientais atuantes no local, inferindo consequências lógicas;

indução, ou seja, generalizar a partir de fatos ou fenômenos observados4.

indução, ou seja, generalizar a partir de fatos ou fenômenos observados4.

Na prática, caso os profissionais envolvidos nessa etapa não tenham familiaridade com o tipo de empreendimento que será analisado, podem-se utilizar listas de verificação (checklists) e outras listagens de impactos existentes na literatura técnica. Um especialista no tipo de empreendimento proposto (mesmo que pouco versado em planejamento e gestão ambiental) será capaz, ao lado de uma pessoa experiente em análise de impactos ambientais, de identificar um grande número de impactos prováveis. O mesmo ocorrerá se for consultado um cientista que detenha conhecimento especializado sobre o tipo de ambiente onde se pretende implantar o projeto; por exemplo, para um projeto de marina em zona de manguezais, um especialista nesse tipo de ecossistema poderá rapidamente preparar uma lista de vários impactos ambientais potenciais, que posteriormente serão validados, ou não, na sequência dos estudos.

Dois empreendimentos idênticos localizados em ambientes diferentes resultarão em diferentes impactos ambientais. Da mesma forma, em um mesmo local, dois projetos distintos poderão ocasionar impactos ambientais bem diferentes; por exemplo, a monocultura de cana-de-açúcar ou de soja poderá causar impactos mais extensos que uma mineração, a qual, por sua vez, pode causar impactos de grande intensidade, porém concentrados em áreas restritas. Em certos locais, uma rodovia pode causar mais impactos adversos que um gasoduto, ou vice-versa, dependendo das interações projeto x meio que poderão vir a se estabelecer.

Por outro lado, sabe-se que os impactos e os riscos ambientais não são percebidos da mesma forma por pessoas ou grupos sociais diferentes. Por exemplo, o sentimento de perda ocasionado pela inundação de um cemitério indígena, ou de qualquer outro sítio sagrado de uma comunidade, dificilmente poderá ser apreendido em sua plenitude por pessoas que não façam parte daquele grupo.

Devido a essas duas razões – tanto de ordem científica como de ordem social –, alguns impactos causados por um determinado empreendimento deverão ser considerados como mais importantes que outros e, portanto, deverão receber mais atenção no estudo de impacto ambiental. Além disso, por razões de ordem prática, é impossível estudar detalhadamente todas as interações projeto x meio. Isso equivaleria a uma abordagem exaustiva, que acaba forçosamente redundando num estudo superficial, uma vez que todo EIA é realizado num contexto de limitação de recursos e de tempo.

É mais eficaz e mais útil analisar com profundidade algumas questões relevantes que descrever com igual superficialidade dezenas de impactos ambientais abordados genericamente. Ademais, a experiência tem mostrado que, quando um determinado projeto é submetido a discussão pública no processo de avaliação de impacto ambiental, somente umas poucas questões críticas atraem a atenção dos interessados, como observado, entre outros, por Sánchez (1995a), em seis casos de diferentes tipos de projetos no Estado de São Paulo (Cap. 6), e por Ortolano e May (2004), ao reverem EIAs de projetos de barragens no rio Columbia, no Oeste dos Estados Unidos, onde sobressaíram questões ligadas à população de salmonídeos.

Para estabelecer o escopo de um estudo de impacto ambiental, procede-se primeiro à identificação das questões relevantes, com emprego de abordagens como:

analogia com casos similares;

analogia com casos similares;

experiência e opinião de especialistas;

experiência e opinião de especialistas;

consulta ao público;

consulta ao público;

análise das questões definidas previamente por via legal (por exemplo, bens tombados, patrimônio arqueológico e paleontológico, cavidades naturais subterrâneas, espécies raras e áreas protegidas).

análise das questões definidas previamente por via legal (por exemplo, bens tombados, patrimônio arqueológico e paleontológico, cavidades naturais subterrâneas, espécies raras e áreas protegidas).

Como foi visto no Cap. 6, a definição do escopo do estudo é tanto uma etapa do processo de AIA como uma atividade de planejamento de um estudo ambiental. Mesmo que não exista uma formalização dessa etapa (que é obrigatória em diversas jurisdições), é impossível conceber um estudo de impacto ambiental que não contenha alguma forma de seleção das questões principais – muitas vezes isso se faz de maneira implícita, mas a desvantagem neste caso é que os critérios de seleção não são conhecidos do público, e a equipe de analistas não tem conhecimento de suas opiniões.

Nas jurisdições em que o scoping é etapa obrigatória, seu resultado é um documento de orientação para o estudo de impacto ambiental conhecido genericamente como termos de referência (conforme seções 4.3 e 6.4). Na Fig. 7.1 se emprega o termo plano de trabalho para descrever o documento que resulta da atividade de determinação do escopo de um estudo, de maneira análoga a um plano de pesquisa para a condução de trabalhos de investigação científica ou tecnológica.

Os estudos de base têm uma posição central na sequência de etapas de um EIA. Eles devem ser organizados de maneira a fornecer as informações necessárias às fases seguintes do EIA, ou seja, a previsão dos impactos, a avaliação de sua importância e a elaboração de um plano de gestão ambiental; essas informações, por sua vez, são definidas em função das duas etapas anteriores, a identificação preliminar dos impactos potenciais e a seleção das questões mais relevantes.

A realização dos estudos de base é certamente a atividade mais cara e mais demorada da avaliação de impacto ambiental, e é justamente por isso que deve ser planejada cuidadosamente. Depois de definir o tipo de informação que se pretende coletar, o plano de estudos deve estabelecer as escalas temporal e espacial dos estudos e os métodos de coleta, a eventual necessidade de análises laboratoriais e os procedimentos ou métodos de tratamento e interpretação dos dados. Em particular, deve-se definir se serão necessários dados primários ou secundários. Estes são dados preexistentes, publicados ou armazenados em instituições públicas, organismos de pesquisa ou pelo próprio proponente do projeto. Dados primários são aqueles levantados especialmente para o estudo de impacto ambiental, o que demandará trabalhos de campo e, consequentemente, maior esforço, custo e tempo. A importância de se adotar uma abordagem dirigida transparece aqui. Caso contrário, a equipe técnica que elabora o EIA estará arriscada a levantar uma quantidade imensa de dados secundários disponíveis, mas absolutamente inúteis ou, pior ainda, inúmeros dados primários que posteriormente não serão utilizados para a análise dos impactos decorrentes do empreendimento. Infelizmente, isso é bastante comum em boa parte dos estudos de impacto ambiental.

Uma questão importante aqui é a definição prévia da área de estudo, ou seja, a área geográfica onde serão realizados os estudos de base, área que será objeto de coleta de dados primários ou secundários. É comum se confundir a área de estudo com a área de influência. Muitas regulamentações sobre EIAs, como a brasileira e a chilena, requerem que a equipe determine a área de influência do empreendimento analisado. Esta não é conhecida na fase dos estudos, mas somente depois de analisados os impactos (e varia conforme os impactos afetem o ambiente físico, biótico ou antrópico). Pode ser definida como a área cuja qualidade ambiental sofrerá modificações direta ou indiretamente decorrentes do empreendimento. Por sua vez, a área de estudo é simplesmente aquela em que serão coletadas informações a fim de caracterizar e descrever o ambiente potencialmente afetado pelo projeto. O resultado dos estudos de base forma um capítulo do EIA que recebe denominações como diagnóstico ambiental (no Brasil), linha de base (Chile), características do ambiente receptor (Uruguai), descrição do sistema ambiental (México).

Análise dos impactos é um termo que descreve uma sequência de atividades. A conclusão dos estudos de base, ao fornecer uma descrição da situação ambiental na área de estudo, possibilita que a identificação preliminar dos impactos – feita no início do planejamento dos estudos – seja revista à luz de um conhecimento que a equipe multidisciplinar não possuía naquele momento. Trata-se, portanto, não de uma nova identificação, mas de uma revisão, atualização ou correção da lista preliminar de impactos, enriquecida com as novas informações geradas ou compiladas pelos estudos de base.

Como a avaliação de impacto ambiental é uma atividade que objetiva antecipar as consequências futuras de decisões tomadas no presente, a previsão dos impactos é uma etapa fundamental do EIA. Previsão deve ser entendida como uma hipótese fundamentada e justificada, se possível quantitativa, sobre o comportamento futuro de alguns parâmetros, denominados indicadores ambientais, representativos da qualidade ambiental.

Infelizmente, é comum a confusão entre identificação e previsão dos impactos. A identificação é apenas uma enumeração das prováveis consequências futuras de uma ação. Também deve ser justificada e fundamentada, mas, ao contrário da previsão de impactos, não resulta da aplicação sistemática e dirigida de métodos e técnicas próprios de cada uma das disciplinas científicas conhecidas pelos membros de uma equipe multidisciplinar de preparação de um EIA, mas de procedimentos dedutivos e indutivos de formulação de hipóteses (que, claro, não prescindem de tais conhecimentos, mas não os utilizam a fundo).

Na prática da AIA, a previsão dos impactos demanda um entendimento muito mais detalhado das relações ecológicas e das interações sociais do que a simples identificação dos impactos. É por isso que a previsão somente pode ser feita depois de concluídos os estudos de base, que fornecerão os elementos necessários para que as previsões sejam devidamente fundamentadas.

Uma das formas de realizar previsões de impacto é a utilização de modelos matemáticos, que representam o comportamento de diferentes indicadores ambientais em função de variáveis de entrada. Assim, por exemplo, a concentração de poluentes no ar pode ser prevista a partir de informações sobre as emissões de um processo industrial e sobre as condições atmosféricas que permitem a dispersão dos poluentes emitidos. A concentração de poluentes pode ser representada por um indicador ambiental – por exemplo, a concentração de material particulado no nível do solo.

No entanto, nem todos os processos ambientais, e ainda menos os sociais, podem ser modelados matematicamente, de forma que outras técnicas devem ser empregadas para a previsão de impactos, dentre as quais encontram-se as experiências e os ensaios de laboratório e de campo, a extrapolação, modelos de simulação com o auxílio de computadores, as técnicas de construção de cenários e a opinião de profissionais, baseada em analogia com casos similares ou em seu conhecimento do meio. Todas as técnicas de previsão, inclusive os modelos matemáticos, têm seus limites e produzem resultados com certa margem de incerteza. Isso é inerente à avaliação de impacto ambiental e deve ser levado em conta na elaboração do EIA, durante sua análise e nas decisões que são tomadas em decorrência.

Enquanto a previsão dos impactos informa sobre a magnitude ou intensidade das modificações ambientais, a avaliação discorre sobre sua importância ou significância. É importante diferenciar os dois conceitos, já que a avaliação da importância tem uma subjetividade muito maior que a previsão dos impactos, atividade esta que demanda conhecimentos especializados e a aplicação do método científico.

Por exemplo, previsões de impacto em um EIA poderiam vir na forma de enunciados como:

“Devido aos despejos de efluentes, após tratamento, a concentração de zinco nas águas do corpo d’água receptor deverá atingir 0,4 mg/ℓ nas piores condições de diluição, ou seja, com vazão mínima num período consecutivo de 7 dias e período de retorno de 10 anos (Q7,10).”

“Devido aos despejos de efluentes, após tratamento, a concentração de zinco nas águas do corpo d’água receptor deverá atingir 0,4 mg/ℓ nas piores condições de diluição, ou seja, com vazão mínima num período consecutivo de 7 dias e período de retorno de 10 anos (Q7,10).”

“Como o empreendimento implicará a drenagem completa da área úmida conhecida localmente como Brejo do Matão, a espécie Brejus brasiliensis, recentemente descrita, considerada endêmica da região e da qual outras populações não são conhecidas, correrá sério risco de desaparecer.”

“Como o empreendimento implicará a drenagem completa da área úmida conhecida localmente como Brejo do Matão, a espécie Brejus brasiliensis, recentemente descrita, considerada endêmica da região e da qual outras populações não são conhecidas, correrá sério risco de desaparecer.”

Que interpretação dar a esses enunciados? O que significa 0,4 mg/ℓ de zinco num rio e a destruição do hábitat de uma espécie? No primeiro caso, a interpretação – ou avaliação de impacto – deveria discutir o significado da concentração de metal prevista para o pior caso: Durante quantos dias do ano ocorreria a concentração máxima? Isso representa um risco para a saúde de uma comunidade indígena situada a jusante e que utiliza a água do rio para diversas atividades? O metal poderá se acumular nos tecidos de determinadas espécies de peixes? Esses peixes fazem parte da dieta alimentar da comunidade?

No segundo caso, a destruição do hábitat de uma espécie cuja distribuição somente é conhecida naquele local significará provavelmente alto risco de extinção, mesmo que ela possa ser introduzida em hábitat semelhante ou reproduzida em cativeiro, hipóteses possivelmente desconhecidas. Dado que hoje em dia há um reconhecimento mundial da importância da biodiversidade, tal impacto deveria ser avaliado como muito significativo. Na verdade, seria tão importante a ponto de impedir a aprovação do projeto.

Embora existam alguns elementos balizadores da discussão sobre a importância de um impacto ambiental, como textos legais que definem de antemão padrões de concentração de poluentes e a importância social atribuída a determinado elemento do ecossistema, tal atividade implica fundamentalmente um juízo de valor e, portanto, extrapola o âmbito de competência do empreendedor ou da equipe técnica que elabora o EIA; essa é uma das razões que faz com que as regulamentações sobre avaliação de impacto ambiental incluam mecanismos formais de consulta pública e fazem do licenciamento ambiental um ato discricionário (seção 3.2).

É evidente que a equipe do EIA estará bem posicionada para emitir seus próprios julgamentos de valor, uma vez que, em princípio, conhece melhor que ninguém os possíveis impactos do projeto. Na verdade, deve fazê-lo avaliando a importância dos impactos que identificou e previu, mas para isso é necessário que descreva com clareza os critérios de atribuição de importância que empregou, de modo que o EIA possa ser exposto ao escrutínio público e a outras opiniões.

Alguns impactos negativos poderão ser aceitáveis se houver medidas capazes de reduzi-los. Conhecidas como medidas mitigadoras, ou seja, as ações que visam a atenuar os efeitos negativos do empreendimento, devem ser descritas no EIA. Na prática, a mitigação tornou-se um termo descritivo não apenas de soluções de atenuação de impactos adversos, mas de um conjunto de medidas que inclui alterações de projeto visando evitar impactos, ações para reduzir esses impactos e ações para compensar os impactos que não puderem ser evitados ou suficientemente reduzidos, nessa ordem de preferência, conhecida como hierarquia de mitigação. Ademais, medidas para realçar os impactos benéficos também se incluem nos planos de gestão.

O plano de gestão ambiental é entendido como o conjunto de medidas de ordem técnica e gerencial necessárias, em qualquer fase do período de vida do empreendimento, para evitar, atenuar ou compensar os impactos adversos e realçar ou acentuar os impactos benéficos. Trata-se de um plano a ser aplicado (e detalhado, adaptado ou aperfeiçoado) após a aprovação do projeto, sendo necessário um compromisso do empreendedor com seu cumprimento. Sua implementação e fiscalização correspondem à fase de acompanhamento do processo de AIA.

Algumas medidas mitigadoras já podem estar embutidas no projeto técnico, como sistemas de abatimento de emissões; neste caso, compete também à equipe que elabora o EIA uma análise da eficácia que deverão ter essas medidas nas futuras condições operacionais do empreendimento, podendo-se propor medidas ou controles adicionais.

Outro componente dos planos de gestão ambiental de um EIA é um conjunto de medidas compensatórias, aquelas que visam a compensar a perda de elementos importantes do ecossistema, do ambiente construído, do patrimônio cultural ou ainda de relações sociais. Um caso típico de compensação ocorre quando uma porção de vegetação nativa tem de ser eliminada; nesta situação a compensação poderia ser feita mediante a proteção de uma área equivalente ou maior que aquela que será perdida, ou mediante a recuperação de uma área degradada, ou ambas.

Medidas de valorização ou realce dos impactos positivos são muitas vezes necessárias para que estes se concretizem em benefício da região onde o empreendimento será implantado. Por exemplo, um impacto positivo comumente citado em estudos de impacto ambiental é a geração de empregos. No entanto, determinados empreendimentos requerem mão de obra especializada nem sempre disponível localmente, necessitando atrair trabalhadores de fora e, portanto, não criando empregos na região que acolhe o projeto. Um programa de formação de mão de obra e de qualificação de fornecedores locais de bens e serviços pode contribuir sobremaneira para tornar realidade os impactos benéficos possíveis.

Muitas vezes, o estudo de impacto ambiental não é capaz de chegar a conclusões inequívocas sobre os impactos do empreendimento analisado ou de propor medidas detalhadas de mitigação. Isso pode ocorrer devido a insuficiente conhecimento sobre a dinâmica ambiental da área de estudo ou porque o projeto ainda não é suficientemente detalhado, de forma que a identificação ou a previsão dos impactos tenha elevado grau de incertezas. Por tais razões, pode ocorrer que estudos complementares sejam realizados depois de concluído o estudo de impacto ambiental, envolvendo o detalhamento dos próprios programas de gestão ambiental ou o aprofundamento de alguns estudos, o que também pode fazer parte de um plano de gestão.

Finalmente, outro componente essencial dos planos de gestão é o plano de monitoramento e acompanhamento. Esse plano deve ser coerente com as demais atividades do EIA. Por exemplo, os indicadores ambientais e as estações de monitoramento deverão, a princípio, ser os mesmos empregados na elaboração dos estudos de base, o que permitirá a comparação do comportamento desses indicadores antes e depois da implantação e operação do empreendimento. Na verdade, o monitoramento é quase uma continuação dos estudos de base, e a maior parte das considerações feitas para estes também é valida para aquele. Pelo menos quatro objetivos podem ser atribuídos ao monitoramento dos impactos de um projeto submetido ao processo de avaliação de impacto ambiental:

verificar os impactos reais do projeto;

verificar os impactos reais do projeto;

compará-los com as previsões;

compará-los com as previsões;

alertar para a necessidade de intervir caso os impactos ultrapassem certos limites;

alertar para a necessidade de intervir caso os impactos ultrapassem certos limites;

avaliar a capacidade do EIA de fazer previsões válidas e formular recomendações para a melhoria de futuros EIAs de projetos similares ou localizados no mesmo tipo de meio.

avaliar a capacidade do EIA de fazer previsões válidas e formular recomendações para a melhoria de futuros EIAs de projetos similares ou localizados no mesmo tipo de meio.

O monitoramento ambiental do projeto não deve ser confundido com o monitoramento da qualidade ambiental ou do estado do meio ambiente, normalmente executado por instituições públicas. Trata-se de um automonitoramento concebido em função dos impactos previstos e que deve ser capaz de captar as mudanças induzidas pelo empreendimento e distingui-las de eventuais mudanças naturais ou induzidas por outras fontes.

Em suma, o plano de gestão ambiental é a ligação entre os estudos prévios e os procedimentos de gestão ambiental que a empresa adotará caso o empreendimento seja aprovado.

Estimar antecipadamente os custos de elaboração do EIA e das demais tarefas associadas ao processo de AIA é uma demanda frequente da parte dos proponentes de projetos públicos ou privados. Infelizmente, há poucos estudos sobre o assunto, seja porque as empresas mantêm sigilo sobre seus custos, seja porque os itens de custo podem nem mesmo ser apropriados contabilmente pelas empresas: muitas vezes não há registros de despesas especificamente imputáveis ao processo de AIA.

Em termos da divisão clássica entre custos de investimento e custos de operação, os custos do processo de AIA são classificados na categoria de custos de investimento ou custos de capital. Tais custos recaem basicamente sobre o investidor, mas parte dele é assumida pelo governo, principalmente para a etapa de análise do EIA. Para o proponente, os principais itens a considerar são (i) o custo de elaboração do EIA e estudos complementares e subsequentes e (ii) o custo de organização da consulta pública. Em algumas jurisdições, o governo pode cobrar taxas ou um ressarcimento de suas despesas de análise do EIA. Como se verá abaixo, esses custos situam-se, na maioria dos casos, abaixo de 1% do valor do investimento, e frequentemente abaixo de 0,5%.

Esses são os principais custos diretos da avaliação de impactos, mas muitas empresas e empreendedores governamentais não computam os custos indiretos que advêm seja de estudos malplanejados ou malconduzidos, seja de estratégias de comunicação inadequadas, ou ainda, os custos resultantes da visão (míope) de entender o EIA como mera exigência legal e não como instrumento de planejamento. Todas essas hipóteses podem levar a atrasos de projeto, cujos custos para as empresas podem ser maiores que os de uma boa avaliação de impacto, feita com a devida interação com as atividades de preparação do projeto. Nos casos em que a avaliação de impacto é iniciada somente depois que o projeto está concluído, os custos indiretos tendem a aumentar.

Outros custos diretos são aqueles da implementação das condições resultantes da avaliação de impactos. Naturalmente, o investidor terá interesse em saber em que patamares se situarão os custos de mitigação e de compensação, uma vez que tais medidas farão parte dos custos totais do projeto e devem ser levadas em conta na avaliação de sua viabilidade econômica. Ainda que, do ponto de vista da autoridade governamental, os custos de mitigação e compensação não interessem (em geral eles não são informados nos EIAs nem nos estudos complementares e subsequentes), é evidente que estimativas desses valores são necessárias ao proponente do projeto, uma vez que podem influenciar sua rentabilidade. Da mesma forma, conhecer os custos de mitigação e compensação é relevante para os agentes financeiros envolvidos.

A implementação dos programas ambientais também envolve custos de gestão. As atividades da etapa de acompanhamento (Cap. 18) cujos custos precisam ser computados podem incluir supervisão, auditoria e monitoramento ambiental.

As informações publicamente disponíveis sugerem que o custo de preparação de um EIA, em geral, situa-se na faixa entre 0,1 e 1,0% do custo de investimento (Hollick, 1986; World Bank, 1991a). Os custos de consulta pública, segundo levantamento feito pelo Banco Mundial para alguns projetos financiados por essa entidade (World Bank, 1999), constituíram em torno de 0,0025% do valor dos investimentos, enquanto, em números absolutos, variaram entre US$ 25 mil e US$ 1,5 milhão.

Um estudo feito para a Comissão Europeia sobre custos e benefícios da AIA5 avaliou 18 casos de EIAs feitos para diferentes tipos de projetos em quatro países da União Europeia. Suas principais conclusões em relação aos custos são:

O custo de elaboração do EIA corresponde a uma parcela entre 60 e 90% do custo total do processo de AIA.

O custo de elaboração do EIA corresponde a uma parcela entre 60 e 90% do custo total do processo de AIA.

O custo do EIA não excede 0,5% do valor do investimento (custos de capital do projeto) em 60% dos casos examinados.

O custo do EIA não excede 0,5% do valor do investimento (custos de capital do projeto) em 60% dos casos examinados.

Custos acima de 1% correspondem a casos de exceção, em geral associados a “projetos particularmente controvertidos em ambientes sensíveis”, ou a casos nos quais “a boa prática da AIA não foi seguida”.

Custos acima de 1% correspondem a casos de exceção, em geral associados a “projetos particularmente controvertidos em ambientes sensíveis”, ou a casos nos quais “a boa prática da AIA não foi seguida”.

A faixa de variação dos custos da AIA em relação ao valor do investimento em cada projeto foi de 0,01 a 2,56%, com a média situando-se em 0,5%.

A faixa de variação dos custos da AIA em relação ao valor do investimento em cada projeto foi de 0,01 a 2,56%, com a média situando-se em 0,5%.

Em termos percentuais, os custos são maiores para os projetos que implicam menores custos de capital.

Em termos percentuais, os custos são maiores para os projetos que implicam menores custos de capital.

Um estudo mais recente (GHK, 2010) em suporte ao processo de revisão da Diretiva europeia sobre AIA avança o percentual médio de 1% a título de “custos do empreendedor”, variando entre 0,1% e 2,5%. Uma publicação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação também afirma que o percentual é inversamente proporcional ao investimento total, situando-se entre 0,1% e 0,3% para projetos acima de US$ 100 milhões e entre 0,2% e 0,5% para projetos abaixo desse valor, mas podendo atingir de 1% a 3% para pequenos projetos (Dougherty e Hall, 1995).

Na África do Sul, um levantamento feito com 107 companhias que negociavam ações na bolsa de valores de Joanesburgo constatou que 25% delas informaram gastar com o processo de AIA menos de 1% do valor do investimento em novos projetos, ao passo que 13% das empresas reportaram gastos entre 2 e 4%; 60% das empresas não haviam contabilizado essas despesas (Rossouw et al., 2003). Também na África do Sul, um estudo de Retief e Chabalala (2009) analisou sistematicamente os custos dos estudos ambientais apresentados em 138 casos de licenciamento entre 2000 e 2006; para os dois EIAs completos, o custo variou entre 0,23% e 3,6%, enquanto para os 136 estudos simplificados a faixa de variação foi de 0,01% a 8%, com a maioria se situando entre 0,04% e 3%. Os custos de participação pública estão embutidos nos custos diretos totais e foram, em média, de 13%.

Dados esparsos de projetos no Brasil sugerem que os custos do processo de avaliação de impacto ambiental têm aumentado à medida que os órgãos governamentais tornam-se mais preparados e exigentes. Na década de 1990, projetos de grande porte podiam ter EIAs que custavam desde irrisórios 0,02% do valor do investimento até módicos 0,1%. Na ausência de termos de referência suficientemente detalhados para a preparação de um EIA, os orçamentos apresentados pelos consultores podiam variar bastante. Em um caso de um grande projeto na Amazônia, um empreendedor recebeu propostas cujo preço variava de 1 a 7.

Sabe-se também que os custos de preparação dos estudos variam de acordo com o tipo de projeto. Aqueles que requerem estudos mais extensos e detalhados costumam ser os projetos de mineração, seguidos dos projetos de barragens. Projetos de exploração e produção offshore de petróleo e gás estão entre aqueles para os quais os EIAs tendem a ser mais baratos, haja vista a quantidade de dados de base disponíveis.

Sobre custos de acompanhamento há menos estudos, mas alguns casos no Brasil permitem conhecer sua ordem de grandeza. O estudo de Sánchez e Gallardo (2005) sobre a fase de acompanhamento da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, entre 1998 e 2002, computou custos fornecidos pelo empreendedor e estimou os custos dos órgãos governamentais, chegando a um total de 1,14% do valor do investimento, cabendo 1,03% ao empreendedor e 0,11% ao governo. Nesse caso, a etapa de acompanhamento acabou absorvendo alguns custos que normalmente seriam atribuíveis à elaboração do EIA, haja vista que ele precedeu de dez anos o início da construção e teve que ser atualizado para fins de obtenção da licença de instalação. Os itens de custo propriamente relativos à etapa de acompanhamento incluem atividades de supervisão e gestão ambiental da parte do empreendedor e do consórcio construtor, além de monitoramento ambiental e serviços de consultoria para tratamento, interpretação dos dados de monitoramento e preparação de relatórios de andamento. A esses custos somam-se a implementação de medidas mitigadoras e a compensação ambiental, que ascendeu a cerca de 4% do valor do investimento devido ao fato da rodovia atravessar um parque estadual.

O Tribunal de Contas da União (TCU, 2011) compilou custos da fase de acompanhamento para um projeto de duplicação de uma rodovia e outro de construção de uma nova ferrovia. Os custos dos serviços de supervisão e monitoramento ambiental, assumidos pelo empreendedor, representaram 1,43% para a rodovia e 0,1% para a ferrovia. Essa variação tão grande é somente em parte explicada pelo fato do empreendedor da rodovia ser um órgão governamental e pelo projeto ter sofrido inúmeros atrasos em decorrência de restrições orçamentárias e outros fatores alheios à gestão ambiental, ao passo que a ferrovia era um projeto privado. Por outro lado, o custo dos programas de monitoramento dessas duas obras foi quase idêntico, respectivamente de 0,14% e 0,16% do valor do investimento, mas chegaram a 0,6% no caso Imigrantes, variação que possivelmente se deve a diferentes critérios de contabilização.

Já os percentuais adotados em editais do Banco Interamericano de Desenvolvimento para projetos rodoviários no Brasil são da ordem de 0,75% para os custos de supervisão ambiental, comparáveis, portanto, aos custos apurados pelo TCU e no caso Imigrantes. É interessante comparar os custos de supervisão ambiental àqueles de fiscalização de obra (ou seja, a verificação da conformidade dos serviços executados às especificações do projeto e dos contratos): nos mesmos editais a fiscalização de obra custa dez vezes mais que a supervisão ambiental.

Um ensaio de consolidação desses dados é apresentado no Quadro 7.4, onde os valores apresentados derivam das diferentes fontes citadas nesta seção.

O bom entendimento dos objetivos da avaliação de impacto ambiental, assim como das possibilidades e limites desse instrumento, é essencial para que se possa obter o máximo de sua aplicação. Um dos pontos centrais de um bom estudo de impacto ambiental é dirigir as atividades para um certo número de questões previamente definidas como importantes. O estudo será estruturado em torno dessas questões mais relevantes, que orientarão as atividades de coleta de dados, a análise dos impactos e a proposição de medidas de gestão. A análise dos impactos é composta de três atividades distintas: a identificação, a previsão e a avaliação, que podem ser definidas da seguinte forma:

Identificação de impactos é a descrição das consequências esperadas de um determinado empreendimento e dos mecanismos pelos quais se dão as relações de causa e efeito, a partir das ações modificadoras do meio ambiente que compõem tal empreendimento.

Identificação de impactos é a descrição das consequências esperadas de um determinado empreendimento e dos mecanismos pelos quais se dão as relações de causa e efeito, a partir das ações modificadoras do meio ambiente que compõem tal empreendimento.

Previsão de impactos significa fazer hipóteses, técnica e cientificamente fundamentadas, sobre a magnitude ou intensidade dos impactos ambientais.

Previsão de impactos significa fazer hipóteses, técnica e cientificamente fundamentadas, sobre a magnitude ou intensidade dos impactos ambientais.

Avaliação de impactos é a atribuição de um qualificativo de importância ou significância a esses impactos, qualificativo esse sempre referido ao contexto socioambiental onde se insere o empreendimento.

Avaliação de impactos é a atribuição de um qualificativo de importância ou significância a esses impactos, qualificativo esse sempre referido ao contexto socioambiental onde se insere o empreendimento.

1O termo “estudos ambientais” foi introduzido formalmente pela Resolução Conama no 237/97 (conforme Cap. 3), mas já era usado há tempos por profissionais do setor.

2Neste livro, “empreendimento”, “projeto” e “projeto de engenharia” são empregados de maneira intercambiável. A rigor, o “projeto” é um desejo ou intenção de realizar algo, um “projeto de engenharia” é um conjunto de documentos (plantas, memoriais etc.) que descreve um projeto, e um “empreendimento” seria o projeto já concretizado. Estudos ambientais realizados em etapas de planejamento que antecedem a concepção de projetos de engenharia são enquadrados na categoria de avaliação ambiental estratégica.

3Como se trata de uma noção que envolve apreciável porção de subjetividade, sua aplicação prática pode gerar controvérsias. Porém, o contexto social, político e legal em que se realiza um estudo ambiental é determinante na definição do que é relevante. Certos tipos de impactos podem ser vistos como muito importantes em um lugar, ao passo que sequer são reconhecidos em outros. Não que o relativismo seja total. Há diversas questões universalmente valorizadas (conforme Caps. 5 e 6) e aquelas que representam valores locais podem ser objeto de uma rápida identificação.

4Em AIA, a indução, forma de argumentação que vai do particular para o geral, frequentemente faz parte do discurso engajado – a favor ou contra um empreendimento –, enquanto a dedução é o método que guia os procedimentos analíticos da equipe multidisciplinar que realiza o EIA e da equipe de analistas dos órgãos governamentais. Mas não se deve contrapor os métodos; ambos contribuem para o conhecimento, que é um dos pilares da avaliação de impacto ambiental.

5EIA in Europe: a Study on Costs and Benefits