dirigir os estudos para as questões relevantes ou os temas que realmente importam;

dirigir os estudos para as questões relevantes ou os temas que realmente importam;A realização de um estudo ambiental, como, aliás, a de qualquer trabalho técnico, requer planejamento. Não se começa um estudo de impacto ambiental simplesmente coletando toda informação disponível, mas definindo previamente os objetivos do trabalho e o que se pode chamar de sua abrangência ou alcance. Este capítulo discute a necessidade e o papel dessa etapa do processo de AIA, apresenta uma breve evolução histórica que levou à sua consolidação e exemplos de requisitos legais. Um adequado planejamento dos estudos ambientais, calcado naquilo que é realmente relevante para a tomada de decisão, é a chave da eficácia da avaliação de impacto ambiental.

Pode-se enunciar as funções da etapa de definição do escopo como:

dirigir os estudos para as questões relevantes ou os temas que realmente importam;

dirigir os estudos para as questões relevantes ou os temas que realmente importam;

estabelecer os limites e o alcance dos estudos;

estabelecer os limites e o alcance dos estudos;

planejar os levantamentos para fins de diagnóstico ambiental (estudos de base), definindo as necessidades de pesquisa e de levantamento de dados;

planejar os levantamentos para fins de diagnóstico ambiental (estudos de base), definindo as necessidades de pesquisa e de levantamento de dados;

definir as alternativas a serem analisadas.

definir as alternativas a serem analisadas.

A experiência prática em avaliação de impacto ambiental tem mostrado que, na discussão pública de empreendimentos que podem causar significativos impactos ambientais, o debate geralmente se dá em torno de algumas poucas questões-chave, que atraem a atenção dos interessados. Por exemplo, na análise de seis casos de aplicação da AIA no Estado de São Paulo, para empreendimentos que suscitaram o interesse do público, observou-se que as controvérsias envolviam alguns poucos pontos críticos (Sánchez, 1995b). Um dos casos estudados foi o projeto de duplicação da rodovia Fernão Dias, no qual uma grande parte das discussões sobre a viabilidade e a aceitabilidade do projeto derivaram do fato da rodovia atravessar o Parque Estadual da Serra da Cantareira e de estimular a ocupação intensiva de uma área de mananciais, que corresponde às bacias dos rios Atibaia, em São Paulo, e Jaguari, no sul do Estado de Minas Gerais. Em outro caso muito polêmico, o aterro de resíduos industriais Brunelli, em Piracicaba, Estado de São Paulo, um dos principais pontos críticos foi o risco de poluição das águas subterrâneas – a questão foi tão controvertida que gerou nada menos que sete diferentes pareceres técnicos adicionais ao EIA (Sánchez et al., 1996).

Esta característica parece ser universal: embora o potencial de causar impactos ambientais próprio da maioria dos empreendimentos seja, a princípio, bastante vasto, nem todos os impactos potenciais terão igual importância. Por exemplo, o impacto visual causado por uma linha de transmissão de energia elétrica em uma região turística será certamente mais significativo que o impacto visual causado por uma linha semelhante, mas localizada em uma zona industrial. Em cada uma dessas situações, as questões-chave que norteariam os respectivos estudos ambientais seriam diferentes.

Trata-se, dessa forma, de reconhecer e aplicar o princípio de que a avaliação de impacto ambiental deve ser empregada para identificar, prever, avaliar e gerenciar impactos significativos. Assim como o instrumento avaliação de impacto ambiental é utilizado como auxílio na tomada de decisões que possam causar significativa degradação ambiental, da mesma forma o estudo de impacto ambiental deve ser dirigido para a análise dos impactos significativos.

As implicações práticas de se adotar o princípio de que a AIA trata de impactos significativos são enormes, pois os estudos ambientais deixam de ser meras compilações de dados (muitas vezes dados secundários e irrelevantes para a tomada de decisões) e passam a ser ferramentas para organizar a coleta e a análise de informações pertinentes e relevantes. Infelizmente, são muitos os estudos ambientais executados sem que se tenha dado a devida atenção à definição clara e precisa de sua abrangência e escopo. Um exemplo, dentre vários, é o projeto proposto no final dos anos 1990 pelo Ministério dos Transportes visando à melhoria das condições de navegação de trechos dos rios Araguaia e Tocantins, no Centro-Oeste brasileiro, projeto denominado de Hidrovia Araguaia-Tocantins. Um de seus objetivos era incrementar o transporte fluvial. Nesse caso, foram feitos, sucessivamente, dois estudos de impacto ambiental (o primeiro foi considerado insuficiente e retirado de análise). Como o projeto era bastante polêmico, houve muita discussão pública, mesmo antes da conclusão do EIA, o que, por sua vez, trouxe grande repercussão na imprensa.

Dentre os pontos críticos identificados nas discussões públicas, uma das questões dizia respeito ao possível impacto do empreendimento sobre a atividade turística no rio Araguaia, concentrada no mês de julho, período de vazante, e centrada na pesca esportiva e nos atrativos das praias fluviais, atributos que poderiam ser modificados pela hidrovia. Não havia dados oficiais sobre as atividades turísticas nessa zona (origem dos visitantes, tempo de permanência, atividades desenvolvidas etc.), mas tudo o que se pode ler no EIA é justamente essa constatação (Fadesp, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Estudo de Impacto Ambiental, Hidrovia Araguaia-Tocantins, 8 volumes, versão preliminar, 1997). Se eram necessárias informações sobre o nível de atividades turísticas para melhor identificar e avaliar os impactos do empreendimento sobre o turismo, então, caberia à equipe que preparou o EIA levantar tais informações – se dados secundários não existem ou não são disponíveis, então dados primários devem ser produzidos.

A seleção das questões relevantes depende da identificação preliminar dos impactos prováveis. Uma relação de questões relevantes, por sua vez, serve para estruturar e planejar as atividades subsequentes do estudo de impacto ambiental. Se um determinado impacto não é identificado já nessa etapa preliminar, então os estudos de base não serão direcionados para coletar informações sobre o componente ambiental que poderá ser afetado, e o prognóstico da situação futura não poderá ser feito de modo confiável; em consequência, será difícil avaliar adequadamente a importância dos impactos e mais difícil ainda propor medidas mitigadoras (conforme a sequência de atividades no planejamento e execução de um estudo ambiental apresentada no Cap. 7).

Na literatura internacional sobre AIA, a questão da identificação das questões relevantes e definição da abrangência e escopo dos estudos ambientais recebe o nome de scoping (na legislação portuguesa, é traduzido como definição do âmbito de um estudo). O scoping é reconhecido como uma das atividades essenciais do processo de avaliação de impacto ambiental, e é etapa obrigatória segundo as regulamentações de AIA de diversas jurisdições.

Para Tomlinson (1984, p. 186), scoping é um termo usado para “o processo de desenvolver e selecionar alternativas a uma ação proposta e identificar as questões a serem consideradas em uma avaliação de impacto ambiental”. Para Wood (2000), seu propósito é estimular avaliações dirigidas (focused) e a preparação de EIAs mais relevantes e úteis.

Beanlands (1988, p. 33) conceitua scoping como “o processo de identificar, dentre um vasto conjunto de potenciais problemas, um certo número de questões prioritárias para serem tratadas na AIA”. Significa, portanto, escolher, selecionar e classificar os impactos potenciais, para que os estudos sejam dirigidos para aqueles de maior relevância.

Fuggle et al. (1992) definem scoping como “um procedimento para determinar a extensão e a abordagem apropriada para uma avaliação ambiental”, que inclui as seguintes tarefas:

envolvimento das autoridades relevantes e das partes interessadas;

envolvimento das autoridades relevantes e das partes interessadas;

identificação e seleção de alternativas;

identificação e seleção de alternativas;

identificação de questões significativas a serem examinadas no estudo ambiental;

identificação de questões significativas a serem examinadas no estudo ambiental;

determinação de diretrizes específicas ou termos de referência para o estudo ambiental.

determinação de diretrizes específicas ou termos de referência para o estudo ambiental.

A legislação portuguesa sobre avaliação de impacto ambiental, modificada em maio de 2000, conceitua “definição do âmbito do EIA” como uma “fase preliminar e facultativa do procedimento de AIA, na qual a Autoridade de AIA identifica, analisa e seleciona as vertentes ambientais significativas que podem ser afetadas por um projeto e sobre as quais o estudo de impacto ambiental (EIA) deve incidir” (Decreto-lei no 69/2.000. Facultativa em Portugal, essa etapa é obrigatória em outros países, como Estados Unidos, Canadá e África do Sul.

Nem todas as jurisdições incluem em suas regulamentações uma etapa formal de definição do âmbito ou escopo do EIA – no Brasil, apenas alguns Estados adotam explicitamente esse procedimento. Mesmo assim, é imprescindível que quem executa um estudo ambiental faça uma seleção das questões relevantes a serem tratadas em profundidade no estudo; de preferência essa seleção deveria ser feita com base em critérios claros previamente definidos. Diretrizes da Comissão Europeia estabelecem como objetivo do scoping “assegurar que os estudos ambientais forneçam toda a informação relevante sobre (i) os impactos do projeto, em particular aqueles mais importantes; (ii) as alternativas ao projeto; (iii) qualquer outro assunto a ser incluído nos estudos” (European Commission, 2001a).

Dessa forma, o scoping é, ao mesmo tempo, parte do processo de avaliação de impacto ambiental e parte das etapas de planejamento e elaboração de um estudo ambiental.

A necessidade de inserção de uma etapa formal de scoping no processo de avaliação de impacto ambiental foi percebida já durante os primeiros anos de experiência prática. Estudos excessivamente longos e detalhados, assim como, ao contrário, estudos demasiado sucintos e lacônicos, refletiam a falta de diretrizes para sua condução.

Foi por meio da regulamentação de 1978 do Conselho de Qualidade Ambiental dos Estados Unidos que o scoping foi reconhecido como uma etapa formal do processo de AIA. Sua exigência pode ser em parte explicada pela interpretação jurídica da lei americana NEPA e por certas decisões dos tribunais que determinaram que alguns estudos de impacto ambiental analisassem as possíveis implicações ambientais de empreendimentos. De fato, alguns dos primeiros estudos de impacto ambiental eram excessivamente sucintos. Beanlands e Duinker (1983) citam que o primeiro EIA feito para um oleoduto no Alasca, de 1.900 km de extensão, tinha somente oito páginas! Considerado pela Justiça como incompatível com os objetivos da NEPA, o EIA foi refeito, resultando em um volumoso relatório de milhares de páginas, tido como pouco objetivo e de difícil leitura.

O oleoduto liga a baía de Prudhoe, na costa do mar de Beaufort, junto aos campos petrolíferos do norte do Alasca, a um terminal marítimo situado no estreito do Príncipe William, ao sul, conhecido por ser o local onde, em 24 de março de 1989, ocorreu o tristemente célebre naufrágio do petroleiro Exxon-Valdez (Quadro 12.1). O EIA havia sido apresentado em fevereiro de 1970, imediatamente após a NEPA entrar em vigor. Questionado na Justiça por grupos ambientalistas e criticado pela comunidade científica (Gillette, 1971), o Bureau of Land Management fez um novo e detalhado estudo, aprovado três anos mais tarde (Burdge, 2004, p. 5). O novo estudo era composto de “seis gordos volumes de análise ambiental, mais três volumes de análise econômica e de risco, além de quatro volumes com comentários do público sobre os nove volumes precedentes” (Beanlands e Duinker, 1983, p. 31). Burdge, em contraste com o ponto de vista de Beanlands e Duinker, é de opinião que, no novo estudo, “a maioria dos problemas ambientais potenciais foi tratada de maneira satisfatória para os tribunais, para os ambientalistas e para a empresa proponente”, mas os impactos sociais foram completamente negligenciados.

A partir dessa e de outras experiências com os primeiros anos de prática, o CEQ tornou obrigatória uma etapa de scoping, na qual seriam definidos a abrangência e o conteúdo do estudo de impacto ambiental. O Conselho definiu o scoping como “um processo aberto e precoce (“early”) para determinar o escopo das questões a serem abordadas e para identificar as questões significativas relacionadas com uma ação proposta (Seção 1501.7)”.

O Quadro 6.1 mostra as diretrizes estabelecidas pela regulamentação em vigor nos Estados Unidos para a realização desse exercício. Elas incluem a consulta ao público e a agências governamentais e chegam a determinar que os estudos ambientais devem eliminar questões não significativas, limitando-se a justificar por que não o são e focando o estudo nas questões relevantes. O regulamento do CEQ define o que denomina processo de scoping, ou seja, uma série de atividades articuladas e coordenadas com o objetivo de determinar o escopo das questões a serem tratadas e para identificar as questões relevantes. A título de exemplo, o Quadro 6.2 resume o conteúdo de um relatório de scoping. O relatório é concluído pelo compromisso da agência governamental responsável de incluir as questões levantadas no EIA e pelo alerta de que as declarações a favor ou contra o projeto não contribuíram para definir o escopo do EIA.

Quadro 6.1 Diretrizes para scoping do Council on Environmental Quality dos Estados Unidos

(A) COMO PARTE DO PROCESSO DE SCOPING A AGÊNCIA PRINCIPAL DEVERÁ: |

Convidar para participar do processo as agências federais, o proponente da ação e outras pessoas interessadas (incluindo aquelas que possam não estar de acordo com a ação em termos ambientais). |

Determinar o escopo e as questões relevantes a serem analisadas em profundidade no estudo de impacto ambiental. |

Identificar e eliminar do estudo detalhado as questões que não são significativas ou que tenham sido cobertas por estudo anterior, limitando a discussão dessas questões, no estudo de impacto ambiental, a uma breve apresentação das razões pelas quais elas não têm um efeito significativo sobre o ambiente humano, ou fazendo referência a outro estudo que as aborde. |

Alocar responsabilidades entre agências. |

Indicar outros estudos que estão sendo ou serão preparados. |

Identificar outros requisitos de estudos ou consultas. |

Indicar a relação entre o cronograma de preparação das análises ambientais e o cronograma de planejamento e decisão da agência. |

(B) COMO PARTE DO PROCESSO DE SCOPING A AGÊNCIA PRINCIPAL DEVERÁ: |

Estabelecer limites de páginas para os documentos ambientais. |

Estabelecer limites de tempo. |

Adotar procedimentos de acordo com a Seção 1507.3 para combinar o processo de avaliação ambiental com o processo de scoping. |

Realizar uma reunião de scoping, que deve ser integrada com outros encontros de planejamento que a agência realize. |

(C) UMA AGÊNCIA DEVERÁ REVISAR AS DETERMINAÇÕES FEITAS SOB OS PARÁGRAFOS (A) E (B) DESTA SEÇÃO SE MUDANÇAS SUBSTANCIAIS FOREM FEITAS POSTERIORMENTE NA AÇÃO PROPOSTA OU SE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS OU INFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS SE APRESENTAREM. |

Fonte: Regulations, Sec. 1501.7.

Quadro 6.2 Estrutura do Relatório de Determinação do Escopo de um projeto de remoção de quatro barragens na Califórnia e no Oregon

Seção |

Nº de páginas |

Capítulo 1 Introdução: objetivos e legislação aplicável |

3 |

Capítulo 2 Síntese do projeto: acordo sobre a bacia do rio Klamath e objetivos de restauração, objetivos e justificativas do projeto, alternativas: não realização do projeto, remoção total das barragens, remoção parcial das barragens |

6 |

Capítulo 3 Reuniões de scoping |

5 |

Capítulo 4 Resumo dos comentários recebidos (organizado por temas) |

37 |

Apêndices: comprovantes de publicações, material utilizado na divulgação pública da fase de scoping e apresentações feitas em reuniões públicas |

65 |

Fonte: U.S. Department of the Interior (2010), Bureau of Reclamation, Mid-Pacific Region. Scoping Report Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report On the Klamath Hydroelectric Settlement Agreement Including the Secretarial Determination on Whether to Remove Four Dams on the Klamath River in California and Oregon.

O princípio foi adotado por outras jurisdições, que passaram a exigir, em geral de maneira formal, a prévia identificação e o devido tratamento das questões relevantes nos estudos ambientais. Hoje, esse princípio faz parte da boa prática de avaliação ambiental, recomendada em todos os manuais e obras de referência (Unep, 1996) e nas Diretrizes Voluntárias para Avaliação de Impacto Ambiental Inclusiva da Biodiversidade (Seção 2.4). Wood (2000) reporta que de um total de 25 países cujos sistemas de AIA foram examinados para o Estudo Internacional sobre a Eficácia da Avaliação de Impacto Ambiental (Sadler, 1996), cerca de metade tinha requisitos específicos sobre procedimentos de scoping, e apenas dois não utilizavam nenhuma forma de scoping. Muitas das deficiências dos primeiros EIAs (e os consequentes resultados insatisfatórios do processo de AIA) foram imputadas à falta de foco e excessiva generalidade dos estudos. Uma revisão crítica de trinta EIAs canadenses, conduzida por Beanlands e Duinker (1983), concluiu que “a norma é a de tudo examinar, ainda que superficialmente, sem se importar sobre o quão insignificante isto possa ser para o público ou para os tomadores de decisão” (p. 29). Esses autores também apontam as incongruências de estudos excessivamente abrangentes:

[…] a preparação de diretrizes cada vez mais longas conduz a documentos mais volumosos. Como observado várias vezes durante as reuniões de trabalho, as minutas das diretrizes invariavelmente crescem em tamanho à medida que circulam entre várias agências governamentais […]. O resultado é que estudos de impacto ambiental são agora escritos com o objetivo de atender a demandas tão diversas que uma cobertura extensa de todas as questões precede um exame mais dirigido, porém rigoroso, daquelas que parecem ser as mais críticas. (p. 21)

O fortalecimento da etapa de seleção das questões relevantes é uma das quatro áreas prioritárias para melhoria dos processos de AIA, segundo o Estudo Internacional sobre a Eficácia da Avaliação de Impacto Ambiental (Sadler, 1996, p. 117), que recomenda que a determinação do alcance seja feita pela autoridade responsável:

• de acordo com as leis e diretrizes aplicáveis a cada jurisdição;

• de modo consistente com as características da atividade proposta e a condição do ambiente receptor;

• levando em conta as preocupações daqueles afetados pelo projeto.

As demais áreas prioritárias são: avaliação da significância dos impactos, análise técnica da qualidade dos estudos e monitoramento e acompanhamento.

Há todo interesse em envolver o público na etapa de determinação da abrangência e escopo dos estudos ambientais. A principal razão é que o conceito de impacto significativo depende de uma série de fatores, entre os quais a escala de valores das pessoas ou grupos interessados. Há inúmeros motivos pelos quais as pessoas valorizam determinado componente ou elemento ambiental, inclusive razões de ordem estética ou sentimental, perfeitamente válidas quando se discute os impactos de um empreendimento que pode afetar de maneira diferencial os modos de vida de indivíduos. Um dos primeiros estudos de impacto ambiental realizado em Minas Gerais analisou a ampliação da área de lavra de uma mina de rocha fosfática no município de Araxá.

O projeto implicaria a supressão de alguns hectares de vegetação secundária, numa área conhecida como Mata da Cascatinha (Fig. 6.1). Segundo diversos observadores da época, o local não tinha grande importância ecológica, mas era extremamente prezado pela população como área de lazer e seu valor derivava, portanto, de seu uso recreativo, real ou potencial. O resultado da mobilização popular foi que a expansão da mina para esse setor não foi aprovada pelo órgão ambiental estadual e o projeto teve que ser modificado.

Por outro lado, a realização de um estudo de impacto ambiental é tarefa eminentemente técnica, e seu conteúdo não pode ser determinado unicamente em função das preocupações do público. Há questões que somente os técnicos ou cientistas conseguem identificar e valorizar adequadamente, pois sua apreciação depende de conhecimento especializado. Por isso, Beanlands e Duinker (1983) propõem dois enfoques complementares para o scoping, o social e o ecológico, termo que poderia ser ampliado para científico. O scoping social visa identificar e compreender os valores de diferentes grupos sociais e do público em geral, e de que maneira eles podem ser traduzidos em diretrizes para o estudo de impacto ambiental. Já o scoping científico estabelece os termos e as condições sob os quais os estudos podem ser efetivamente conduzidos.

Reconhecendo essa realidade, muitas regulamentações sobre AIA estabelecem que a responsabilidade pelo scoping é partilhada entre o órgão governamental regulador e o proponente do projeto, mas o público deve ser ouvido de maneira formal.

A forma de consulta ou envolvimento pode variar, incluindo até audiências públicas, convocadas com o fim específico de debater e discutir as diretrizes para os estudos ambientais que se seguirão. Reuniões abertas, pesquisas de opinião, encontros com pequenos grupos ou lideranças e a criação de comissões multipartites são também técnicas apropriadas para essa fase do processo de AIA, que, idealmente, deveria resultar em uma “maior compreensão dos efeitos ambientais potenciais” e “esclarecer” quais são os problemas percebidos pela comunidade (Beanlands, 1988, p. 38).

Snell e Cowell (2006, p. 359) referem-se a um “dilema entre duas racionalidades para o scoping – a precaução e a eficiência do processo decisório”. Enquanto o princípio da precaução pode incitar a ampliar o leque de questões a serem estudadas, a preocupação com os prazos, os custos e com a proporcionalidade entre o detalhamento dos estudos e o potencial de impactos pode levar justamente ao contrário, um afunilamento das questões. Enquanto um modelo “tecnocrático” busca resolver a questão tendo por base somente a eficiência do processo (não desperdiçar recursos que poderiam ser usados de modo mais produtivo em outra tarefa), um modelo “deliberativo” (no sentido apresentado na seção 17.3) busca construir consensos que possam durar até o final da avaliação de impactos. Indubitavelmente, esses dois polos fundamentam-se em razões de ordem prática, e a tensão entre ambos deve ser resolvida na prática e, não raro, a cada caso.

Fig. 6.1 Vista da mina de rocha fosfática de Araxá, Minas Gerais (junho de 1989), observando-se, na porção centro-direita da foto, um bosque conhecido como Mata da Cascatinha, cuja supressão não foi autorizada. Na porção centro-esquerda, a mina e, ao fundo, a pilha de rocha estéril

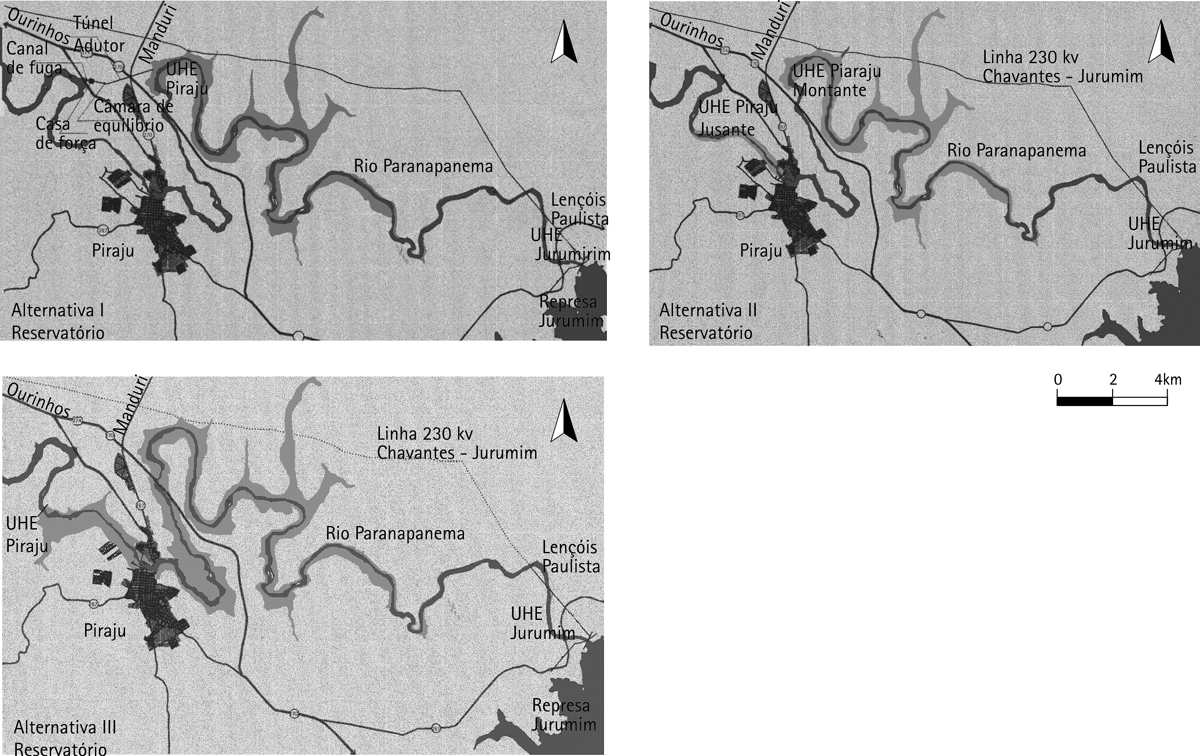

As dificuldades decorrentes de uma insatisfatória compreensão das preocupações do público – e, consequentemente, da inadequada definição do escopo dos estudos ambientais – são muito frequentes, causando atrasos, aumento de custos ou até inviabilizando a aprovação de projetos. No caso da usina hidrelétrica de Piraju, situada no rio Paranapanema, em São Paulo, onde três versões sucessivas do EIA tiveram de ser feitas1, uma das principais razões da oposição ao projeto foi que a alternativa escolhida pelo proponente implicaria o desvio das águas do rio, com a consequente redução de vazão em seu trecho urbano. O rio Paranapanema é visto pela população local como componente essencial da vida e da paisagem da cidade: um leito quase seco parecia inaceitável e a população se mobilizou em torno desta causa, conseguindo modificações substanciais no projeto. Uma discussão prévia estruturada teria mostrado inequivocamente as dificuldades de tal alternativa; o EIA teria sido direcionado para a análise de outras alternativas mais viáveis, e a licença ambiental teria sido obtida mais rapidamente e com menores custos.

Em outro caso, um estudo de impacto ambiental feito para uma nova fábrica de cimento e mina de calcário no Mato Grosso do Sul2 (Centro de Tecnologia Promon, Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental, Fábrica de Cimento Eldorado, Bodoquena, MS, Camargo Corrêa Industrial – S/A CCI, 2 volumes, 1988) suscitou polêmicas quanto aos impactos do empreendimento sobre as cavernas existentes na região. Nesse estudo, o patrimônio espeleológico não foi abordado com profundidade suficiente para concluir se haveria ou não impacto e, caso houvesse, qual sua magnitude –enquanto isso exigiria um levantamento de campo, a questão foi tratada apenas com base em consulta bibliográfica.

O protesto de uma organização não governamental local, veiculado pela imprensa, resultou na abertura de um inquérito civil pelo Ministério Público e o estudo teve de ser complementado, a um custo muito maior para o empreendedor do que se a questão tivesse sido devidamente tratada desde o início. Além dos custos diretos, a imagem da empresa foi afetada, e o processo de licenciamento demorou muito mais. Nesse caso, um incorreto levantamento das questões relevantes resultou em um inadequado planejamento do estudo de impacto ambiental, que teve de ser complementado.

Passadas quase três décadas desde esse EIA, um dos primeiros feitos no País, é interessante refletir sobre o quanto se avançou no tratamento do patrimônio espeleológico em estudos de impacto ambiental: amparada por legislação então inexistente e institucionalizada nos organismos governamentais de meio ambiente, a proteção das cavernas hoje necessariamente demanda levantamentos prévios feitos por profissionais especializados objetivando fazer um inventário de cavidades naturais - qualquer que seja seu tamanho - e avaliar sua importância segundo atributos predefinidos. Nesse sentido, a legislação orienta o escopo de um EIA (conforme seção 6.5).

Mas esses exemplos também ilustram o interesse de se identificar corretamente as questões relevantes antes da preparação do estudo de impacto ambiental, e isso independentemente da existência de exigências legais para tanto. Dito de outra forma, mesmo que a legislação não exija a consulta pública durante a fase de planejamento do EIA, o empreendedor tem todo o interesse em conhecer os pontos de vista e as preocupações da comunidade onde pretende se implantar e dos demais interessados. Na seção 16.3 é comentado um caso em que a participação do público durante a preparação do EIA levou a uma ampliação de escopo do estudo para além do exigido pelo órgão ambiental.

Um dos objetivos do scoping é o de formular diretrizes para a preparação de estudos ambientais. Dessa forma, esse resultado do exercício de scoping é normalmente sintetizado em um documento que recebe o nome de termos de referência ou instruções técnicas. Diferentes jurisdições adotam seus próprios termos. Por exemplo, o Banco Mundial emprega terms of reference, e a legislação de Hong Kong usa EIA study brief. Termos de referência podem ser conceituados como as diretrizes para a preparação de um EIA; um documento que (i) orienta a elaboração de um EIA; (ii) define seu conteúdo, abrangência, métodos; e (iii) estabelece sua estrutura.

Há diferentes maneiras ou estilos de preparar os termos de referência3. Alguns são extremamente detalhados, podendo estabelecer obrigações para o empreendedor e seu consultor quanto à metodologia a ser utilizada para levantamentos de campo, quanto à forma e frequência de consultas públicas a serem realizadas durante o período de preparação do estudo de impacto ambiental, e ainda quanto à forma de apresentação dos estudos, por exemplo definindo de antemão as escalas dos mapas a serem apresentados. Outros listam os pontos principais que devem ser abordados, deixando ao empreendedor e seu consultor a escolha das metodologias e procedimentos.

A Comissão Europeia recomenda que as diretrizes para a elaboração de um estudo de impacto ambiental incluam (European Commission, 2001a):

alternativas a serem consideradas;

alternativas a serem consideradas;

estudos e investigações de base que devam ser realizados;

estudos e investigações de base que devam ser realizados;

métodos e critérios a serem usados para previsão e avaliação dos efeitos

métodos e critérios a serem usados para previsão e avaliação dos efeitos

medidas mitigadoras que devam ser consideradas;

medidas mitigadoras que devam ser consideradas;

organizações que devam ser consultadas durante a realização dos estudos;

organizações que devam ser consultadas durante a realização dos estudos;

a estrutura, o conteúdo e o tamanho do EIA.

a estrutura, o conteúdo e o tamanho do EIA.

Dois exemplos de termos de referência que estabelecem detalhes do EIA a ser realizado são mostrados nos Quadros 6.3 e 6.4. Em ambos são mostrados apenas extratos de um documento mais extenso. No primeiro exemplo, os termos de referência citam especificamente algumas espécies de fauna ameaçadas de extinção cuja presença na área era suspeita, pois levantamentos anteriores em escala regional haviam encontrado indícios de sua ocorrência. Essas espécies caracterizam-se como componentes ambientais relevantes (ou elementos valorizados do ambiente), conceito apresentado adiante neste capítulo. Nem sempre os termos de referência chegam a tal nível de detalhe, o que ocorreu nesse caso devido à existência de um Relatório Ambiental Preliminar que precedeu o planejamento do EIA e que, por sua vez, utilizou dados de um levantamento anterior realizado voluntariamente pela própria empresa interessada. A designação de quatro espécies de aves ameaçadas decorre não somente desses estudos anteriores, mas também da própria importância que a equipe do órgão ambiental atribuía à avifauna.

Quadro 6.3 Extrato de termos de referência para realização de um estudo de impacto ambiental de um projeto de mineração de pequeno porte

VEGETAÇÃO – O ESTUDO DA VEGETAÇÃO REMANESCENTE INCLUIRÁ: |

Realização de levantamento botânico das diferentes fitofisionomias presentes na área de influência direta; os locais onde forem realizadas amostragens deverão ser identificados em planta em escala 1:10.000; |

Mapeamento das formações vegetais em escala 1:10.000 e determinação do seu estágio sucessional; |

Delimitação em carta 1:10.000 das áreas de preservação permanente; |

Quantificação e qualificação de quaisquer intervenções necessárias para melhoria dos acessos, implantação do pátio ou quaisquer outras atividades. |

FAUNA – O ESTUDO DA FAUNA NATIVA INCLUIRÁ: |

Levantamento de campo da ornitofauna, realizado em pelo menos quatro campanhas trimestrais; o levantamento deverá ser realizado por observação direta, vocalização e outros métodos usuais, visando identificar as espécies de aves de ocorrência na área; as campanhas deverão ter duração suficiente para permitir a identificação do maior número possível de espécies; as áreas onde forem realizadas observações e levantamentos deverão ser localizadas em planta em escala 1:10.000; |

Estudos específicos visando confirmar a presença de Pyroderus scutatus, Anthus hellmayn, Anthus nattereri e Taoniscus nanus na área de influência direta; |

Descrição de outras comunidades faunísticas, com ênfase em mamíferos e répteis; esses grupos faunísticos deverão ser descritos através de meios diretos ou indiretos, tais como observações, entrevistas, visualização de rastros e outros métodos que não incluam coleta. |

Fonte: Prominer Projetos S/C Ltda, EIA Lavra de Bauxita Cia. Geral de Minas-Alcoa, 2002.

O segundo exemplo mostra aspectos dos termos de referência (guidelines) para o EIA de um grande projeto hidrelétrico no norte do Quebec, Canadá, o projeto Grande Baleine. Esses termos de referência têm nada menos que 713 tópicos e uma centena de páginas, fora os anexos, e ilustram os problemas apontados por Beanlands e Duinker (1983, p. 21), acima citados, de “minutas das diretrizes [que] invariavelmente crescem em tamanho à medida que circulam entre várias agências governamentais”. Trata-se de um EIA feito em um contexto institucional bastante complexo, uma vez que se aplicam disposições de nada menos que três diferentes regimes jurídicos e sistemas de AIA, a saber, o sistema federal canadense e dois sistemas administrados pelas “Primeiras Nações”, o termo canadense para designar os povos indígenas descendentes dos primeiros habitantes do território. Como o documento de orientação para esse EIA é extremamente longo, somente uns poucos tópicos foram selecionados para o Quadro 6.4. Talvez a principal característica e a originalidade das diretrizes seja seu marcado viés multicultural. É também interessante notar os requisitos de supervisão ambiental, dentre os quais a adoção de procedimentos sistematizados de gestão, por meio do que nesse documento denominam-se “códigos”; nesse sentido, as diretrizes refletem práticas de gestão ambiental avançadas para a época, e que somente viriam a ser difundidas com a publicação das primeiras normas da série ISO 14.000 (o tema será abordado no Cap. 17).

O Quadro 6.5 traz um extrato de termos de referência bastante “abertos”, ou seja, que basicamente listam os problemas que devem ser tratados, deixando as soluções inteiramente para o interessado. Esse documento orientou a preparação de um EIA para uma mina de ferro e uma nova ferrovia no Estado da Austrália Ocidental, situado em uma zona árida e de baixa densidade populacional, porém habitada por aborígenes.

Quadro 6.4 Extrato de termos de referência para realização de um estudo de impacto ambiental de um projeto hidrelétrico de grande porte

CAP. 3 DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES BIOFÍSICO E SOCIAL |

302. Três princípios devem guiar a descrição do ambiente e seus componentes. O proponente deve dispor de uma definição de ambiente coerente com o caráter multicultural do território no qual o projeto proposto seria construído, deve identificar e orientar a análise dos componentes valorizados do ecossistema, e deve indicar e justificar os limites espaciais e temporais escolhidos para cada componente. |

304. Enquanto o processo de classificação dos componentes valorizados e da estrutura do ambiente é universal, a maneira de realizar tais classificações é dependente da cultura. Assim, os Cri, os Inuit e outros habitantes da região afetada pelo projeto proposto podem definir o ambiente de seu entorno de modos diferentes. Por consequência, além de definir o ambiente de acordo com métodos científicos atualizados, o proponente também deve descrevê-lo de acordo com o conhecimento dos Cri e dos Inuit, empregando, entre outras metodologias, aquelas desenvolvidas no campo da etnociência. |

346. O proponente deve apresentar uma análise da oceanografia física (temperatura, salinidade, circulação, condições de gelo etc.) e química do estreito Manitounuk, cobrindo, em particular, os processos de mistura que determinam os tempos de residência das águas no estreito e das águas costeiras entre os estuários dos rios Grande Baleia e Pequena Baleia. O transporte de nutrientes e sedimentos em condições naturais e a composição da vegetação sublitorânea do estreito e da linha de costa da baía de Hudson também devem ser discutidos, e a importância ecológica das zonas naturalmente livres de gelo deve ser avaliada. |

CAP. 4 DESCRIÇÃO DO PROJETO |

401. O proponente deve descrever o projeto hidrelétrico Grande Baleia em sua totalidade, acesso, alojamento, infraestrutura de comunicação, assim como o sistema de transmissão (…) |

402. O projeto selecionado é a única alternativa a ser coberta em detalhe no estudo de impacto. Qualquer retorno a outras alternativas requer nova autorização, precedida por um novo EIA e nova consulta pública. |

408. O proponente deve fazer uma análise comparativa dos impactos ambientais e econômicos e dos argumentos técnicos que levaram à escolha do projeto de maneira tal que os comitês e as comissões de avaliação possam julgar razoavelmente a validade das escolhas feitas. |

CAP. 5 IMPACTOS DO PROJETO |

504. A fim de evitar as tendências reducionistas e compartimentalizadoras de um enfoque enciclopédico, os impactos do projeto proposto sobre os vários componentes do ambiente devem ser avaliados em termos de cinco questões fundamentais: (i) saúde; (ii) acesso ao território; (iii) disponibilidade de recursos; (iv) coesão social; (v) respeito por valores. |

CAP. 6 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS |

613. O proponente deve indicar como o livre movimento dos povos nativos será mantido, em caso de aprovação do projeto, de modo a garantir o acesso aos territórios, incluindo a substituição de rotas de acesso para pesca e caça (…) tanto no verão como no inverno. |

614. Adicionalmente, o proponente deve indicar as medidas específicas para garantir que as atividades dos nativos possam continuar com segurança. Nos lugares onde os cursos d’água se tornarem total ou parcialmente inadequados para navegação devido ao aumento ou redução da vazão, o proponente deve especificar medidas mitigadoras. |

CAP. 7 SUPERVISÃO AMBIENTAL, MONITORAMENTO E PROGRAMAS DE GESTÃO DE LONGO PRAZO |

705. A supervisão ambiental envolve a supervisão geral da construção para assegurar que as condições da autorização e todas as leis, regulamentos e códigos ambientais sejam respeitados. |

706. O proponente deve identificar medidas de supervisão específicas a serem implementadas, o código ambiental a ser aplicado, assim como as obrigações dos empreiteiros (…) |

707. O proponente deve descrever as medidas a serem tomadas para assegurar que os trabalhadores da construção estejam bem informados acerca dos direitos dos nativos e dos modos de vida tradicionais. |

Fonte: Evaluating Committee, Kativik Environmental Quality Commission, Federal Review Committee North of the 55th Parallel, Federal Environmental Assessment Review Panel, Guidelines, Environmental Impact Statement for the Proposed Great Whale Hydroelectric Project, 1992.

Quadro 6.5 Extrato de termos de referência para realização de um estudo de impacto ambiental de um projeto de mineração de ferro de grande porte

VISÃO GERAL |

PROPÓSITO DE UM EIA |

QUESTÕES-CHAVE |

A questão crítica para a proposta é, provavelmente, a gestão das atividades mineiras e de transporte em um enclave dentro do Parque Nacional da Serra Hamersley (…) É, portanto, crítico que o EIA mostre uma compreensão detalhada da paisagem e dos valores sociais da área e se eles estão representados em outros locais. Os valores de conservação das áreas a serem perturbadas devem ser examinados em detalhe (…) Neste caso, as questões-chave deveriam incluir: • as razões para escolha do local da mina e do corredor de transporte; • flora, fauna e ecossistemas; • paisagem e valores recreativos; • gestão da água: (1) suprimento de água subterrânea, necessidades de bombeamento, zonas de influência, impactos na flora, fauna e comunidades vegetais; (2) desaguamento e efluentes, erosão e assoreamento (…) |

CONSULTA E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA |

Apresentar uma descrição das atividades de consulta e participação públicas desenvolvidas pelo proponente durante a preparação do EIA. Deve-se descrever as atividades, datas, grupos e indivíduos envolvidos, e os objetivos das atividades. Deve-se fazer referências aos itens do EIA que indiquem claramente como as preocupações da comunidade serão tratadas no projeto (…) |

LISTA DETALHADA DE COMPROMISSOS AMBIENTAIS |

Os compromissos assumidos pelo proponente devem ser claramente definidos e listados separadamente (…) Os compromissos devem ser numerados e incluir: (a) responsável; (b) descrição; (c) cronograma; (d) órgão a atender. Todos os compromissos passíveis de auditoria feitos no corpo do EIA devem ser resumidos na lista. |

Fonte: Hamersley Iron Pty. Ltd., Marandoo Iron Ore Mine and Central Pilbara Railway, Environmental Review and Management Programme, 1992.

Notem-se as exigências de consulta pública e, notadamente, uma preocupação com a possibilidade de fiscalizar e acompanhar a satisfatória implementação das medidas mitigadoras.

O atendimento às orientações dos termos de referência pode tomar várias formas no EIA. Algumas exigências podem ser tratadas no texto principal, enquanto a compreensão de estudos de detalhe pode ser facilitada se o estudo for apresentado de forma completa em anexo. Uma deferência ao leitor (incluindo o analista do órgão governamental responsável) é indicar com clareza em que parte do EIA encontra-se a resposta às questões levantadas. Isso pode ser feito com quadros explicativos que relacionem as questões levantadas com os capítulos e seções do EIA em que possam ser encontradas as informações e análises requeridas. O Quadro 6.6 traz, como exemplo, a indicação de onde podem ser encontradas respostas às questões levantadas durante reuniões públicas de scoping para o EIA de um projeto de perfuração de petróleo no mar. Nesse caso, os autores do EIA optaram por colocar quase tudo como estudos individualizados, mas esta não é necessariamente a melhor resposta em todos os casos; tal estratégia requer atenção especial da equipe coordenadora, não somente para assegurar coerência entre os diversos estudos especializados, mas também para integrar as análises e conclusões de cada especialista no estudo principal.

Quadro 6.6 Questões relevantes em um projeto de exploração de petróleo

A Chevron Overseas (Namíbia) Ltd. obteve direitos de exploração de petróleo na plataforma continental da Namíbia. Foi preparado um EIA para perfuração de poços de exploração de petróleo (ou seja, a fase que precede a perfuração de poços de produção) na plataforma continental ao largo da costa da Namíbia, no Atlântico Sul, em local conhecido como Bloco 2.815 (10.000 km2); o projeto prevê a perfuração de, no mínimo, dois poços, com possibilidade de perfurações adicionais, dependendo dos resultados. As questões relevantes foram identificadas em reuniões de trabalho com participação das partes interessadas e afetadas, e em seguida trabalhadas pelo consultor. |

||

POLUIÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS |

||

QUESTÕES-CHAVE |

AÇÕES PARA TRATAR AS QUESTÕES-CHAVE |

|

Derramamento de óleo |

Modelagem de dispersão (apêndices A, B e E) |

|

Poluição resultante de lamas de perfuração |

Estudo Chevron (apêndice C) |

|

Outras formas de poluição |

Discutido no Cap. 3 |

|

Impactos causados por ruptura ou deriva de |

Chevron respeitará todos os requisitos de segurança marítima e |

|

plataformas (como colisões com navios) |

códigos de comunicação |

|

MEIO BIOFÍSICO |

||

QUESTÕES-CHAVE |

AÇÕES PARA TRATAR AS QUESTÕES-CHAVE |

|

Impactos em áreas úmidas costeiras |

Estudo especializado “I” |

|

Impacto sobre Gracilaria (alga) |

Estudo especializado “J” |

|

Impacto sobre estoques e indústria da lagosta |

Estudo especializado “K” |

|

Impacto sobre maricultura |

Estudo especializado “L” |

|

Impacto sobre estoques e indústria pesqueira |

Estudos especializados “D” e “M” |

|

Impacto sobre aves costeiras e pelágicas |

Estudo especializado “N” |

|

Impacto sobre focas |

Estudo especializado “O” |

|

Impacto sobre golfinhos e baleias |

Estudo especializado “P” |

|

Danos e situação ambiental atual |

Situação atual avaliada nos vários estudos especializados |

|

PREOCUPAÇÕES SOCIAIS EM LÜDERITZ |

||

QUESTÕES-CHAVE |

AÇÕES PARA TRATAR AS QUESTÕES-CHAVE |

|

Preocupações diversas, como falsa expectativa de crescimento econômico, contato com trabalhadores das plataformas etc. |

Reuniões de trabalho e encontros de acompanhamento |

|

IMPACTOS SOBRE INFRAESTRUTURA |

||

QUESTÕES-CHAVE |

AÇÕES PARA TRATAR AS QUESTÕES-CHAVE |

|

Impactos em Lüderitz (abastecimento de água e gestão de resíduos, impacto sobre o porto |

Estudos especializados “Q”, “R”, “S” e “T” |

|

Impactos nacionais (rede de transporte) |

Chevron fará acordos com Transnamib |

|

CONSIDERAÇÕES LEGAIS |

||

QUESTÕES-CHAVE |

AÇÕES PARA TRATAR AS QUESTÕES-CHAVE |

|

Respeito a todas as exigências legais aplicáveis e demandas de compensação |

Chevron compromete-se com o respeito à legislação e considerará demandas razoáveis de acordo com a descrição do projeto (capítulo 3) |

|

RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES |

||

QUESTÕES-CHAVE |

AÇÕES PARA TRATAR AS QUESTÕES-CHAVE |

|

Prevenção de perigos à navegação |

Chevron compromete-se a seguir o Código de Comunicações Marítimas |

|

Fonte: CSIR, EIA for Exploration Drilling in Offshore Area 2.815, 1994.

No Brasil, são poucas as jurisdições que adotam uma sistemática estruturada de preparação de termos de referência. No Estado de São Paulo, a modificação dos procedimentos de AIA introduzida pela Resolução SMA nº 42/94 estabeleceu que o proponente deve apresentar um documento denominado Plano de Trabalho, no qual se expõem o conteúdo sugerido para o EIA e os métodos de trabalho a serem empregados (por exemplo, nos levantamentos para o diagnóstico ambiental, ou na análise dos impactos). De acordo com essa regulamentação, o interessado prepara um Plano de Trabalho, “que deverá explicitar a metodologia e o conteúdo dos estudos necessários à avaliação de todos os impactos ambientais relevantes do Projeto, considerando, também, as manifestações escritas (…), bem como as que forem feitas na Audiência Pública, se realizada”. O Plano de Trabalho é analisado pela Secretaria de Meio Ambiente, que, ao aprová-lo (muitas vezes com modificações), emite os termos de referência, documento oficial para nortear a elaboração dos estudos. Textualmente:

[…] com base na análise do Plano de Trabalho, do RAP [Relatório Ambiental Preliminar] e de outras informações constantes do processo, o Daia [Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental] definirá o Termo de Referência (TR), fixando o prazo para elaboração do EIA e Rima, publicando sua decisão […]

No Rio de Janeiro, denomina-se instruções técnicas o documento pelo qual o órgão regulador estabelece oficialmente o conteúdo dos estudos a serem apresentados:

A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA orientará a realização de cada Estudo de Impacto Ambiental através de Instrução Técnica –IT específica, de forma a compatibilizá-lo com as peculiaridades do projeto, as características ambientais da área e a magnitude dos impactos (Art. 2º, Lei n° 1.356 de 3 de outubro de 1988).

Note-se que a Resolução Conama 1/86 já estabelecia que cada estudo deve ser objeto de diretrizes específicas:

Ao determinar a execução de estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou o Ibama ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.

(Art. 5º, Parágrafo Único, Res. Conama 1/86)

Em algumas jurisdições, as atividades preliminares de preparação de estudos ambientais resultam em um documento denominado scoping report (por exemplo, na África do Sul)4, que sintetiza os resultados de uma avaliação ambiental inicial e aponta os impactos mais importantes. Essa é, teoricamente, uma das funções do Relatório Ambiental Preliminar – RAP empregado no Estado de São Paulo.

Ao planejar um estudo de impacto ambiental, o analista depara-se com a necessidade de estabelecer critérios para incluir ou excluir determinado impacto potencial da relação daqueles que merecerão estudos e levantamentos detalhados durante a preparação dos estudos. Em outras palavras, quais serão os impactos provavelmente significativos de um projeto em análise? Identificar as questões relevantes para um estudo ambiental é o caminho para se estabelecer seu escopo.

Inúmeros critérios poderiam ser adotados para determinar previamente os impactos potencialmente significativos. Em termos práticos, três abordagens complementares têm se mostrado úteis para definir as questões relevantes em um estudo de impacto ambiental:

importância dos recursos ambientais ou culturais ou vulnerabilidade das comunidades humanas potencialmente afetados;

importância dos recursos ambientais ou culturais ou vulnerabilidade das comunidades humanas potencialmente afetados;

a experiência profissional dos analistas;

a experiência profissional dos analistas;

a opinião do público e conhecimento local.

a opinião do público e conhecimento local.

Os requisitos legais formam o grupo mais evidente de critérios para selecionar as questões relevantes. Trata-se, indubitavelmente, de questões que o público (a sociedade) considera relevantes, haja vista que foram incorporadas a leis votadas por parlamentos ou inseridas em regulamentos decorrentes dessas leis. Alguns exemplos de requisitos legais existentes na maioria dos países são:

proteção de espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção;

proteção de espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção;

proteção de ecossistemas que desempenham relevantes funções ecológicas, como recifes de coral, manguezais e outras áreas úmidas;

proteção de ecossistemas que desempenham relevantes funções ecológicas, como recifes de coral, manguezais e outras áreas úmidas;

proteção de bens históricos e arqueológicos;

proteção de bens históricos e arqueológicos;

restrição de atividades em áreas protegidas, como parques nacionais e outras unidades de conservação;

restrição de atividades em áreas protegidas, como parques nacionais e outras unidades de conservação;

restrições ao uso do solo, estabelecidas em zoneamentos, planos diretores e outros instrumentos de planejamento territorial.

restrições ao uso do solo, estabelecidas em zoneamentos, planos diretores e outros instrumentos de planejamento territorial.

Fig. 6.2 Delta do Okavango, Botsuana, uma área úmida de importância internacional (sítio Ramsar), inundada sazonalmente pela cheia dos rios que o alimentam. Um dos poucos deltas de um rio situado no interior de um continente, a área inundável atinge 18.000 km2, formando um dos lugares de maior riqueza de vida selvagem na África

Fig. 6.3 Grande Barreira de Recifes, Austrália. Recifes de coral formam ecossistemas de grande riqueza e diversidade biológicas. Podem ser afetados por projetos terrestres que alterem a qualidade das águas costeiras e por empreendimentos marítimos, como portos e perfurações para petróleo. Os recifes também estão ameaçados pelo aquecimento global

As Figs. 6.2 a 6.7 ilustram alguns elementos valorizados do ambiente que podem ser determinantes na definição dos termos de referência de um estudo de impacto ambiental, ou seja, se um projeto puder afetar algum desses elementos, tais impactos deverão necessariamente ser levados em conta no EIA.

Fig. 6.4 Manguezal na ilha do Cardoso, São Paulo, tendo ao fundo a Mata Atlântica. Manguezais são ecossistemas costeiros de transição entre os ambientes terrestre e marinho, típicos da zona intertropical. Sua flora é adaptada a condições de salinidade e ao ciclo das marés. Tidos como berçários da vida marinha, esses ecossistemas são valorizados por sua importância ecológica, social e econômica. Comunidades locais (caiçaras) fazem uso direto dos recursos do ecossistema, ao passo que crescem as demandas por uso turístico, recreativo e educativo

Fig. 6.5 Ouidah, Benin, monumento construído no ponto final da “rota dos escravos”, em um dos principais pontos de embarque de escravos da África Ocidental rumo à América. Os sítios de importância cultural podem ter um significado particular para cada comunidade

Fig. 6.6 Toca da Boa Vista, a maior caverna da América do Sul. Situada em Campo Formoso, Bahia, não está incluída em nenhuma unidade de conservação, mas goza de proteção legal como patrimônio espeleológico. Não explorada turisticamente, essa caverna, como muitas outras, vem sendo intensamente estudada por cientistas naturais de várias especialidades, que dela fazem um verdadeiro laboratório, particularmente propício para estudos sobre mudanças climáticas ocorridas no passado (paleoclimas)

Fig. 6.7 Parque Nacional Kruger, África do Sul. Criado em 1926 a partir de uma reserva de caça existente desde 1898, o mais conhecido e mais visitado dos parques sul-africanos já enfrentou diversas ameaças à sua integridade, como a proposta de construção de um duto de minério que cruzaria o parque, projeto rejeitado. Propostas que afetam diretamente unidades de conservação usualmente requerem estudos detalhados de alternativas

Note-se que, além de legislações nacionais, muitos desses requisitos estão presentes em convenções internacionais, o que realça seu caráter universal e de interesse comum da Humanidade. “O fato de um tratado internacional haver sido aprovado pelo Congresso Nacional, ratificado internacionalmente e promulgado pelo Presidente da República faz com que o tratado passe a integrar o ordenamento jurídico nacional, internalizado segundo o processo legislativo instituído pela Constituição Federal” (Silva, 2002, p. xvii). Alguns tratados internacionais sobre a proteção de recursos ambientais e culturais são:

Convenção de Ramsar sobre Áreas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como hábitat de aves aquáticas (1971);

Convenção de Ramsar sobre Áreas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como hábitat de aves aquáticas (1971);

Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (Paris, 1972);

Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (Paris, 1972);

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens em Perigo de Extinção (Cites) (Washington, 1973);

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens em Perigo de Extinção (Cites) (Washington, 1973);

Convenção sobre o Direito do Mar (Montego Bay, 1982);

Convenção sobre o Direito do Mar (Montego Bay, 1982);

Convenção sobre a Diversidade Biológica (Rio de Janeiro, 1992);

Convenção sobre a Diversidade Biológica (Rio de Janeiro, 1992);

Convenção sobre Mudança do Clima (Rio de Janeiro, 1992);

Convenção sobre Mudança do Clima (Rio de Janeiro, 1992);

Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático (Paris, 2001).

Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático (Paris, 2001).

Além dos recursos ambientais ou culturais que gozam de reconhecimento quase universal, em certos países determinados recursos são objeto de proteção especial, geralmente devido à sua escassez, como pode ser o caso dos solos agricultáveis, de recursos hídricos e de áreas de recarga de aquíferos subterrâneos (Quadro 6.7).

Em Portugal, os solos agrícolas constituem “reserva agrícola nacional”:

As terras de maior aptidão agrícola constituem elementos fundamentais no equilíbrio ecológico das paisagens, não só pela função que desempenham na drenagem das diferentes bacias hidrográficas, mas também por serem o suporte da produção vegetal, em especial da que é destinada à alimentação. (…) Justifica-se assim a constituição de uma Reserva Agrícola Nacional (RAN) que integre o conjunto das áreas que, em virtude das suas características (…) apresentam maiores potencialidades para a produção de bens agrícolas. (DGOTDU, 2011).

Se um projeto pode afetar uma tal reserva, o EIA deverá buscar alternativas que evitem ou minimizem a afetação desses solos.

Nos EUA, uma lei de 1968 - Wild and Scenic Rivers Act - protege paisagens fluviais por seus valores paisagísticos e ecológicos, impedindo a construção de barragens:

(…) certos rios da Nação que, com seus ambientes adjacentes, possuam destacado valor cênico, recreativo, geológico (…), histórico, cultural (…) devam ser preservados em condição de fluxo livre [e] protegidos para benefício e fruição da presente e das futuras gerações.

Ao final de 2012, os trechos protegidos totalizavam cerca de 20 mil quilômetros, correspondentes a 0,35% do comprimento total dos rios em território estadunidense. Já as áreas úmidas dos Estados Unidos gozam de diferentes tipos de proteção legal, destacando-se as provisões da Lei da Água Limpa, que requerem uma permissão para despejo de material dragado e para aterro de qualquer tipo de área úmida, terrestre ou costeira. Caso a perda seja inevitável, estabelecem que deverá haver compensação.

Quadro 6.7 Exemplos de recursos ambientais que gozam de proteção legal em algumas jurisdições

RECURSO |

LOCAL |

OBSERVAÇÃO |

Solos agrícolas |

Portugal, Quebec |

Em ambos os locais, leis protegem os solos de maior aptidão agrícola por serem um recurso escasso |

Rios cênicos |

EUA |

Nos anos 1960, o sentimento de que a construção de barragens ameaçava belas paisagens, como cânions, corredeiras e cachoeiras, levou o Congresso a aprovar em 1968 uma lei que protegia trechos de rio |

Áreas úmidas |

EUA |

A Lei da Água Limpa restringe o uso desses ambientes para fins de aterro, lançamento de material dragado ou outras ações que possam alterar negativamente sua qualidade |

Geleiras |

Argentina |

Lei de outubro de 2010 objetiva proteger geleiras e regiões periglaciais como reservas de água doce, para fins de proteção de biodiversidade e como atrativo turístico |

Vegetação ciliar |

Brasil |

As margens de rios e o entorno de nascentes estão entre as chamadas áreas de preservação permanente, assim designadas desde 1965 pelo Código Florestal |

Cavernas |

Brasil |

A legislação protege as cavidades naturais subterrâneas de qualquer tipo e porte, localizadas em propriedade pública ou privada |

Fauna hipógea |

Austrália Ocidental |

A legislação ambiental atribui à Autoridade de Proteção Ambiental a responsabilidade de proteger valores ambientais considerados relevantes |

Paisagens tradicionalmente manejadas |

Diversos |

Bosques de sobreiros em Portugal Dehesas na Andaluzia e na Extremadura espanhola Satoyama (paisagens rurais) no Japão Bocage e outros biótopos rurais na França Subak (campos tradicionais de arroz) em Bali, Indonésia |

Céu escuro |

Ilhas Canárias, Catalunha |

Uma lei canária de 1988 objetiva proteger observatórios astronômicos; a lei catalã de 2001, mais abrangente, foi pioneira na Europa |

Na Argentina, uma lei de outubro de 2010 protege geleiras e o ambiente periglacial, que, como se sabe, estão ameaçados pelas mudanças climáticas globais, mas também podem ser negativamente afetados por projetos implantados nas imediações, como empreendimentos turísticos e, frequente tema de polêmica no país, projetos de mineração.

No Brasil, o Código Florestal protege a vegetação localizada nas denominadas áreas de preservação permanente, que incluem margens de rios, entorno de nascentes, encostas de alta declividade e topos de morros. Cavernas, por outro lado, gozam de proteção legal por ocorrerem no subsolo, que a Constituição Federal considera como bem da União. Assim, os recursos do subsolo não pertencem ao proprietário do solo. Tanto a intervenção em áreas de preservação permanente como o uso e a supressão de cavernas somente podem ser feitos mediante autorização. Nos Estados Unidos, apenas as cavernas localizadas em terras públicas são legalmente protegidas.

No Estado da Austrália Ocidental, a fauna hipógea é um dos recursos ambientais considerados relevantes, devido à grande riqueza de espécies e alto grau de endemismo, motivo pelo qual a Autoridade de Proteção Ambiental determina que os EIAs devem avaliar o impacto dos projetos sobre esses grupos faunísticos. Assim, cavernas não gozam de proteção especial, mas sim a fauna cavernícola, assim como a fauna dos interstícios e dos aquíferos subterrâneos, que não é especialmente protegida no Brasil.

A proteção de elementos do patrimônio natural, como cavernas, sítios geológicos e paisagens notáveis, varia bastante entre países, assim como a proteção de modos de vida tradicionais e outros elementos valorizados da cultura popular. Formas tradicionais de manejo do ambiente rural, que representam a adaptação do homem e seus sistemas produtivos ao ambiente local, são protegidas em certos países, e algumas gozam de reconhecimento internacional, como reservas de biosfera e sítios do patrimônio mundial ou como elementos do patrimônio imaterial. Algumas das chamadas paisagens culturais podem gozar de proteção legal, como os campos tradicionais irrigados para produção de arroz na ilha de Bali, Indonésia (Fig. 6.8), denominados subak, protegidos por lei desde dezembro de 2012 e reconhecidos pela Unesco como patrimônio mundial desde junho de 2012. A nova proteção legal poderá evitar a conversão desses campos em instalações para turismo ou outras construções e conservar os fluxos hídricos usados para irrigação.

Fig. 6.8 A paisagem cultural conhecida como subak, na ilha de Bali, testemunha uma forma tradicional de agricultura cujas origens remontam ao século XI, e inscrita na lista de sítios do patrimônio mundial

Iniciativas não governamentais estão muitas vezes na vanguarda do reconhecimento de valores ambientais emergentes que merecem proteção - ou, pelo menos, preocupação, durante a preparação de um estudo de impacto ambiental. Cientistas reunidos em abril de 2007 prepararam a Declaração de La Palma, sobre “a defesa do céu noturno e o direito à luz das estrelas”. Céu escuro tem se tornado um recurso cada vez mais escasso e passa a ser valorizado em alguns lugares (Fig. 6.9), enquanto os efeitos da poluição luminosa sobre a fauna (Hölker et al., 2010a) e sobre o bem estar humano (Hölker et al., 2010b), discutindo “o lado escuro da luz”, têm sido objeto de pesquisa e influenciam iniciativas de proteção legal contra a poluição luminosa de locais onde ainda é possível observar o céu noturno. A possibilidade de observar noites estreladas é cada vez menor nas grandes conurbações nos cinco continentes e essa experiência não está ao alcance de grande número de pessoas. Por isso, alguns governos locais têm procurado estabelecer restrições à iluminação noturna, ao passo que a Associação Internacional do Céu Escuro tem promovido a criação de lugares onde esse recurso goza de alguma proteção. A primeira Reserva Internacional de Céu Escuro foi estabelecida em 2008, no sudoeste do Quebec (lago Mégantic).

Fig. 6.9 A observação do céu noturno tem se tornado uma possibilidade escassa para a população urbana e começa a ser valorizada

Via de regra, a existência de um requisito legal significa não somente que um impacto que possa afetar o bem ou o recurso designado seja potencialmente significativo, mas também que tais impactos merecerão atenção particular nos estudos ambientais, seja para melhor conhecer como os bens ou recursos serão afetados, seja para orientar a busca de alternativas de projeto para evitar ou reduzir os impactos, seja, ainda, para alertar para a necessidade da formulação de medidas mitigadoras para reduzir a magnitude e a importância dos impactos.

Documentos oriundos de entidades reconhecidas – intergovernamentais, não governamentais ou profissionais – também podem servir de referência para a seleção de questões relevantes. Um exemplo de documento proveniente de uma organização do primeiro tipo é a Carta de Veneza sobre Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios, elaborada em 1964 sob a égide do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos – International Council on Monuments and Sites), entidade vinculada à Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Uma noção de grande importância adotada por essa carta é que

A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural (Art. 1º).

Outra declaração emanada do Icomos e que pode ter relevância em AIA é a Declaração de Tlaxcala, México, de 1982, sobre a conservação do patrimônio monumental e revitalização das pequenas aglomerações. Os participantes desse colóquio

1. Reafirmam que as pequenas aglomerações se constituem em reservas de modos de vida que dão testemunho de nossas culturas, conservam uma escala própria e personalizam as relações comunitárias, conferindo, assim, uma identidade a seus habitantes. […]

3. […] a ambiência e o patrimônio arquitetural das pequenas zonas de hábitat são bens não renováveis cuja conservação deve exigir procedimentos cuidadosamente estabelecidos […]

Vários outros documentos de referência podem ser usados para guiar o planejamento de um EIA, a exemplo da Recomendação sobre a Conservação dos Bens Culturais Ameaçados pela Execução de Obras Públicas ou Privadas, adotada pela Conferência Geral da Unesco celebrada em Paris em 1968 (As referências e citações foram extraídas da tradução brasileira publicada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Cartas Patrimoniais, Brasília, 1995, 343 p.).

Exemplo de documentos amplamente reconhecidos originados de ONGs são as conhecidas listas de espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção (as chamadas listas vermelhas) e seus critérios de enquadramento, promovidas pela União Internacional para a Conservação da Natureza e seus Recursos (IUCN), entidade não governamental sediada na Suíça.

A opinião do público é outra fonte que pode ser usada para definir as questões relevantes em um EIA. Para que possa ser transformada em orientações práticas para um estudo de impacto ambiental, a opinião do público precisa (i) ser coletada mediante técnicas adequadas e (ii) ser “traduzida” ou transformada em orientações para a equipe técnica do EIA.

As opiniões podem ser colhidas por diversos meios, como reuniões abertas ou com pequenos grupos, e pesquisas de opinião, consultas por escrito ou mesmo audiências públicas, e isso independe de obrigação legal de fazê-lo. Pelo contrário, como visto nos exemplos apresentados neste capítulo, o proponente do projeto deveria ter um interesse em conhecer a opinião dos interessados antes de seguir adiante com o projeto e com os estudos ambientais. Nos casos em que o empreendedor não tenha sensibilidade suficiente para realizar essas consultas, cabe ao consultor explicar e explicitar suas vantagens. Deve-se notar que nem sempre os canais formais de consulta nessa fase do processo de avaliação de impacto ambiental são suficientes ou adequados para estabelecer um meio eficaz de comunicação com as partes interessadas.

A experiência profissional dos consultores e analistas ambientais, assim como das equipes do empreendedor e do projetista, com seu conhecimento das características do meio afetado, do perfil da comunidade afetada, ou seu entendimento dos processos naturais ou sociais modificados pelo projeto, constitui outro aporte importante para calibrar o estudo de impacto ambiental e definir seu escopo. Ao conhecimento oriundo da experiência com casos similares ou outros projetos na mesma região, soma-se o conhecimento registrado na literatura técnica e científica e em guias de boas práticas, que sempre requerem interpretação especializada.

Um modo prático de sistematizar tanto a experiência profissional dos analistas como as opiniões do público interessado e a interpretação dos requisitos legais é por meio da identificação de componentes (ou elementos) valorizados (ou relevantes) do ambiente. O conceito foi inicialmente expresso por Beanlands e Duinker (1983) como “componentes valorizados do ecossistema” (valued ecosystem components), isto é, os componente sou elementos do ambiente tidos como importantes devido a suas funções ecológicas ou porque assim são percebidos pelo público. Exemplos de elementos relevantes do ambiente são espécies da fauna ou flora nativas de interesse econômico ou cultural, como espécies usadas na alimentação de subsistência ou para comercialização, ou ainda espécies medicinais. Muitas vezes não há requisito legal para proteção de tais espécies, e elas não constam de listas de espécies ameaçadas, mas sua importância para as populações locais é motivo suficiente para que se estude os possíveis impactos que o projeto poderia ter sobre elas. Um empreendimento que possa afetar o hábitat dessas espécies – por exemplo, por meio do aterramento de um manguezal que fornece alimento à comunidade local – deve ter seus impactos sobre os ambientes e as espécies cuidadosamente avaliados. Da mesma forma, o EIA de um empreendimento que afete uma feição de relevo que exerça importante função ambiental - como a ocupação de uma várzea que provê proteção contra inundações a jusante – também deverá dedicar atenção à perda dessas funções.

Por último, deve-se lembrar que o gestor do processo de avaliação de impacto ambiental tem um papel da maior importância na definição dos termos de referência, ao integrar as demandas e pontos de vista de todos os interessados. Caso contrário, as várias rodadas de consultas poderão levar a uma somatória de questões a serem tratadas no estudo de impacto ambiental, fazendo-o novamente perder o foco e anulando o objetivo do scoping. Não é por outra razão que a regulamentação americana exige que sejam deixados claros os critérios, tanto de inclusão como de exclusão de itens, no estudo de impacto, chegando ao ponto de determinar que se estabeleçam limites máximos ao número de páginas de um EIA.

O planejamento e a organização de um EIA deve levar em conta as questões relevantes, mas há muitas maneiras de inseri-las. Alguns temas podem ser tratados em estudos especializados anexados ao estudo principal, desde que suas conclusões e principais considerações sejam efetivamente usadas para a análise do projeto5, como no exemplo do Quadro 6.5, extraído de um EIA preparado para perfuração de petróleo em plataforma continental na Namíbia. Nesse caso, após a conclusão, a equipe do EIA encomendou vinte estudos especializados para tratar dos temas levantados pelo público; cada tema é tratado em um relatório independente, mas as conclusões são integradas em um relatório final. Tal relatório é suficientemente sintético para fornecer uma visão geral do projeto, seus impactos e medidas mitigadoras; aqueles que necessitam ou se interessam por informações e análises detalhadas são remetidos ao estudo especializado correspondente.

Em suma, a boa prática internacional da AIA recomenda que a seleção das questões relevantes seja uma etapa formal do processo de avaliação, e que os estudos ambientais sejam dirigidos para os impactos potencialmente significativos. Os termos de referência, preparados antes da realização dos estudos ambientais, deveriam orientar os estudos de base para que estes coletem os dados necessários para a análise dos impactos relevantes e ajudem a definir as medidas de gestão que assegurem efetiva proteção ambiental caso o projeto venha a ser aprovado.

É sempre recomendado documentar as atividades realizadas para determinar o escopo de um EIA. Bregman e Mackenthun (1992), escrevendo sobre a prática americana, recomendam preparar um preliminary environmental analysis antes do scoping meeting exigido pela regulamentação americana. Esse breve documento condensaria informações sobre a localização do projeto, as características das alternativas, as características ambientais importantes da área e as questões significativas.

Em Portugal, onde o scoping é facultativo, o interessado prepara uma “Proposta de Definição de Âmbito” contendo uma breve descrição do projeto e do ambiente afetado. O Quadro 6.8 mostra um exemplo de um desses relatórios, que, na prática, é raro, menos por ser voluntário e mais por acabar resultando - ao contrário do pretendido - em EIAs mais extensos, à medida que a consulta a órgãos governamentais intervenientes tende a incluir tópicos. Fenômeno semelhante é relatado por Snell e Cowell (2006) no Reino Unido. O projeto exemplificado é a construção de uma central térmica a carvão em região litorânea, ao lado de uma usina já existente e utilizando a mesma infraestrutura de recebimento de combustível.

Na África do Sul, onde a preparação de um estudo preliminar para a fase de scoping (scoping report) é obrigatória (Fig. 4.3), esse relatório deve incluir um Plano de Estudos para o EIA. O Quadro 6.9 mostra a estrutura de um relatório desse tipo preparado para um projeto de parque eólico. Contém uma descrição do projeto pretendido, uma discussão preliminar de alternativas, um diagnóstico ambiental preparado principalmente com base em dados secundários e uma análise preliminar de impactos. Um EIA é preparado na sequência, com foco nos impactos considerados significativos. O plano de estudo para o EIA descreve os levantamentos primários necessários (esses conceitos serão apresentados no Cap. 9), define as alternativas que serão analisadas e o procedimento de avaliação da importância dos impactos (Cap. 11).

Quadro 6.8 Estrutura do Relatório de Determinação do Escopo de um projeto de usina termelétrica a carvão em Portugal

SEÇÃO |

Nº DE PÁGINAS |

Capítulo 1 Introdução |

2 |

Capítulo 2 Definição e descrição do projeto |

15 |

Capítulo 3 Descrição de alternativas do projeto |

2 |

Capítulo 4 Descritores ambientais significativos (classificados em muito importantes, importantes e pouco importantes) |

2 |

Capítulo 5 Metodologia de caracterização do ambiente afetado: definição da área de estudo, metodologias para análise; pormenorização das metodologias de análise |

23 |

Capítulo 6 Planejamento do EIA: proposta de estrutura para o EIA; apresentação dos resultados; equipe e especialidades técnicas |

4 |

Fonte: Procesl (2004). Proposta de definição de âmbito Estudo de Impacte Ambiental das centrais de ciclo combinado de Sines. Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade; Endesa Generación.

Quadro 6.9 Estrutura do Relatório de Determinação do Escopo de um projeto de parque eólico na África do Sul

SEÇÃO |

Nº DE PÁGINAS |

Seções iniciais contendo Objetivos, Resumo, Sumário, Terminologia, Síntese do envolvimento público, Convite para comentários |

25 |

Capítulo 1 Introdução: síntese do projeto, objetivos e justificativas do projeto, objetivos da fase de scoping, equipe técnica |

14 |

Capítulo 2 Síntese do projeto: análise de previabilidade, alternativas tecnológicas, alternativas de projeto, alternativa de não realização do projeto, funcionamento de turbinas eólicas, fase de construção, fase de operação, fase de desativação |

16 |

Capítulo 3 Fase de scoping: objetivos, visão geral, contexto legal, premissas e limitações do processo de AIA |

16 |

Capítulo 4 Descrição do ambiente afetado (complementado por apêndices) |

23 |

Capítulo 5 Questões associadas ao projeto: potenciais impactos das fases de construção e operação, possíveis impactos da linha de transmissão proposta, possíveis impactos cumulativos |

45 |

Capítulo 6 Conclusões |

7 |

Capítulo 7 Plano de estudo para avaliação de impacto ambiental |

13 |

Capítulo 8 Referências |

9 |

Apêndices |

Fonte: Savannah Environmental (2011). Proposed Spitskop Wind Energy Facility and associated Infrastructure on a site north-west of Riebeek East, Draft 2, Eastern Cape Province. Renewable Energy Systems (RES) Southern Africa (Pty) Ltd.

Na década de 1970 estavam sendo construídas as primeiras linhas de metrô na cidade de São Paulo. Uma das principais estações foi projetada para a Praça da República, no centro da cidade. Com o projeto já bem avançado, veio a público que a construção implicaria a demolição de um edifício, o colégio Caetano de Campos, que no passado havia sido um dos mais importantes estabelecimentos públicos de ensino da Capital, ocupando o mesmo edifício da antiga Escola Normal, um dos importantes prédios desenhados pelo célebre engenheiro e arquiteto Ramos de Azevedo (Lemos, 1993). Segundo os engenheiros projetistas, a derrubada desse edifício era “a única alternativa” para a construção de uma estação moderna e funcional, nos moldes requeridos por uma metrópole.

A proposta suscitou uma reação de cidadãos e de órgãos governamentais envolvidos na proteção do patrimônio histórico, e teve repercussão na imprensa. Por fim, a ideia foi abandonada, outras alternativas surgiram, a estação foi construída e segue funcionando. “Em 1975, a gestão do prefeito Olavo Setúbal decidiu derrubar o prédio histórico de 1894, por onde passaram alunos como Mário de Andrade, Cecília Meirelles e Sérgio Buarque de Holanda, para dar lugar a uma megaestação de metrô.” Ex-alunos entraram na Justiça para impedir a demolição, “conseguiram apoio dos jornais e da população (…) e o movimento antidemolição cresceu. ‘Foi a primeira reação popular contra uma decisão do regime militar desde 1969’, contabiliza [o líder do movimento]” (Sérgio Dávila, “Muito além dos Jardins”, Folha de São Paulo, 21 de dezembro de 2003, p. C1). O exemplo mostra que a ideia de “única alternativa” não se sustenta. Sempre há alternativa para se atingir um determinado objetivo, e um conjunto de alternativas “razoáveis” deve ser examinado durante o processo de AIA. A busca e a comparação de alternativas é um dos pilares da avaliação de impacto ambiental, que tem como uma de suas funções “incitar os proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos e não simplesmente julgar se os impactos de cada projeto são aceitáveis ou não” (Sánchez, 1993a, p. 21).