fornecer informações necessárias para a identificação e previsão dos impactos, e para sua posterior avaliação;

fornecer informações necessárias para a identificação e previsão dos impactos, e para sua posterior avaliação;Os estudos de base ocupam uma posição central na sequência de atividades de um estudo de impacto ambiental. São eles que permitirão a obtenção das informações necessárias à identificação e à previsão dos impactos, à sua posterior avaliação e, finalmente, fornecerão elementos para a elaboração do plano de gestão ambiental. Por sua vez, o tipo e a qualidade das informações obtidas por meio dos estudos de base serão determinados em função das duas etapas anteriores do EIA, a identificação preliminar dos impactos e sua hierarquização (seleção das questões relevantes).

Desta forma, os estudos de base funcionam como um pivô no processo de elaboração de um estudo de impacto ambiental, e em torno deles gira a organização dos trabalhos de campo e de gabinete, assim como a estruturação do próprio documento. Os estudos de base têm como resultado o diagnóstico ambiental, capítulo obrigatório de todo EIA, mas que recebe diferentes denominações em distintos países.

Os estudos de base têm tamanha importância na avaliação de impacto ambiental que muitas vezes acabam confundidos com o próprio EIA. Isso é particularmente forte quando se adota uma abordagem exaustiva, com sua tendência a descrever detalhadamente os mais variados elementos que compõem o meio ambiente afetado. Assim, os estudos de base formam o elemento mais amplamente reconhecido dos estudos de impacto ambiental — todos concordam que são necessários — mas um dos menos compreendidos (Beanlands, 1993b), já que a função do EIA não é levantar ou compilar dados sobre o ambiente afetado, mas (nunca é demais relembrar) analisar a viabilidade ambiental de uma proposta, antecipando as consequências futuras de uma decisão presente.

As funções dos estudos de base em um EIA são:

fornecer informações necessárias para a identificação e previsão dos impactos, e para sua posterior avaliação;

fornecer informações necessárias para a identificação e previsão dos impactos, e para sua posterior avaliação;

contribuir para a definição de programas de gestão ambiental (medidas mitigadoras, compensatórias, programas de monitoramento e demais componentes de um plano de gestão ambiental integrante de um EIA);

contribuir para a definição de programas de gestão ambiental (medidas mitigadoras, compensatórias, programas de monitoramento e demais componentes de um plano de gestão ambiental integrante de um EIA);

estabelecer uma base de dados para futura comparação com a real situação, em caso de implementação do projeto.

estabelecer uma base de dados para futura comparação com a real situação, em caso de implementação do projeto.

Estudos de base são definidos como levantamentos acerca de alguns componentes e processos selecionados do meio ambiente que podem ser afetados pela proposta em análise.

Esta definição ampla insiste no princípio de que os estudos de base não podem ser entendidos como qualquer acumulação de informações disponíveis; antes, devem ter um foco em “componentes e processos selecionados” que possam ser afetados pela proposta em estudo. Logo, trata-se de coletar e organizar informação (ou seja, compilar informação existente ou produzir nova informação) selecionada, para atender às funções dos estudos de base dentro do EIA.

Beanlands (1988) correlaciona os estudos de base com o monitoramento ambiental. Enquanto os estudos de base descrevem as condições ambientais existentes em um dado momento (o atual) em determinado local (a área de estudo), mudanças subsequentes podem ser detectadas com o monitoramento. Nesta acepção, os estudos de base fornecem uma referência pré-operacional para o monitoramento e deveriam ser organizados de tal maneira que permitissem uma comparação entre a situação pré-projeto e aquela que poderia ser encontrada após a implantação. Tais estudos deveriam, portanto, selecionar indicadores ambientais a serem levantados antes e depois da implantação do projeto, de modo que se tratem de estudos essencialmente quantitativos, e que possibilitem a comparação multitemporal.

Beanlands define estudos de base como “descrições estatisticamente válidas de componentes ambientais selecionados, feitas antes da implantação do projeto” (p. 41). Tal definição vai além do conceito formulado no início desta seção, sem deixar, porém, de seguir a mesma linha de raciocínio: não só a descrição da situação pré-projeto deve ser feita de modo a possibilitar uma comparação com a situação futura, como precisa ser validada estatisticamente; logo, deve ser rigorosamente quantitativa. Beanlands e Duinker (1983, p. 29) lamentam que poucos EIAs tentem estabelecer de maneira quantitativa qual é a natural variabilidade espacial e temporal de parâmetros descritivos da situação pré-projeto, de modo que a comparação com a situação pós-projeto tenha validade estatística.

Na prática é raro que um estudo de impacto ambiental atinja esse nível de sofisticação, mas o princípio de que a descrição da situação atual deveria tornar possível uma comparação com a situação depois de implantação do empreendimento é coerente com o conceito de impacto ambiental da Fig. 1.6.

Logo, os estudos de base não podem se limitar a uma descrição, por mais rigorosa, completa ou detalhada que seja; seu objetivo não é apenas possibilitar comparações multitemporais, mas também, e principalmente, permitir que os analistas ambientais façam previsões cientificamente bem fundamentadas sobre a provável situação futura. Ademais, em uma abordagem dirigida (seção 7.1) os estudos de base seriam focados em componentes valorizados do ambiente. Para Beanlands (1993b), parte das dificuldades dos primeiros anos da prática da AIA derivava da tentativa de incluir-se quase tudo em um EIA, resultado de termos de referência muito pobres. Daí um dos meios para se focalizar os estudos nas questões relevantes ser utilizar o conceito de componentes valorizados do ambiente.

Os estudos de base também devem ser realizados de forma a mostrar a dinâmica ambiental da área afetada, apresentando uma caracterização dos principais processos atuantes na área de estudo, em vez de se limitar a uma descrição estática do ambiente afetado. Dito de outra forma, isso significa que os estudos de base devem indicar a evolução mais provável das condições ambientais na área de estudo, descrevendo-a com a ajuda de indicadores apropriados.

Os resultados dos estudos de base formam uma descrição e análise da situação atual de uma área de estudo feita por meio de levantamentos de componentes e processos do meio ambiente físico, biótico e antrópico e de suas interações, o que é usualmente chamado de diagnóstico ambiental, um retrato da situação pré-projeto, ao qual virá se contrapor um prognóstico ambiental, ou seja, uma projeção da provável situação futura do ambiente potencialmente afetado, caso a proposta em análise seja implementada; também se pode fazer um prognóstico ambiental considerando que a proposta em análise não seja implementada.

O prognóstico ambiental será resultante da próxima etapa na preparação do EIA, que é a análise dos impactos e, dentro desta, principalmente da atividade de previsão de impactos.

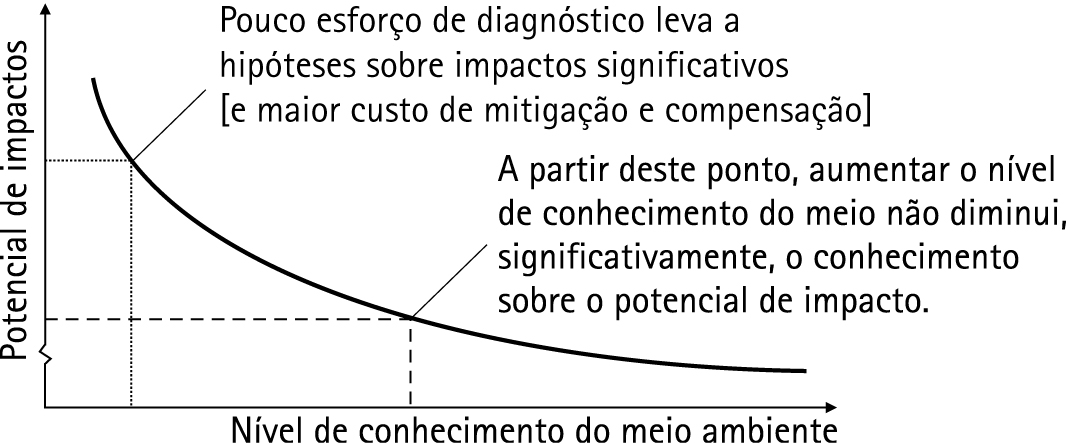

Uma das funções dos estudos de base é fornecer informações para confirmar a identificação preliminar e para a previsão da magnitude dos impactos. Pode-se afirmar que, quanto mais se conhece sobre um ambiente, maior é a capacidade de prever impactos e, portanto, de gerenciar o projeto de modo a reduzir os impactos negativos. A Fig. 9.1 ilustra a relação entre o potencial de impacto1 e o grau de conhecimento do ambiente. Quanto menos se sabe, o Princípio da Precaução deve ser aplicado para concluir que maior é o potencial de um empreendimento causar impactos ambientais significativos, devido, justamente, ao desconhecimento dos processos ambientais, da presença de elementos valorizados do ambiente e da vulnerabilidade ou da resiliência desse ambiente. Por exemplo, considere-se um empreendimento proposto para uma região com potencialidade de ocorrência de cavernas (região cárstica). A única maneira de se saber se o projeto poderá afetar cavernas, e como estas poderão ser afetadas, é verificando se elas existem. Em um primeiro momento, portanto, quando o conhecimento é baixo (não se sabe se realmente existem cavernas no local), é necessário admitir que o potencial de impactos é elevado, ou seja, o empreendimento pode causar grandes danos ao patrimônio espeleológico. Somente depois de se realizar um levantamento pode-se reduzir a incerteza.

O mesmo raciocínio é válido para outros elementos ou componentes valorizados do ambiente (por exemplo, espécies de fauna e flora ameaçadas, ecossistemas de elevada produtividade como os manguezais, sítios de importância cultural, pontos de encontro da comunidade local ou lugares de memória) e processos ambientais: a dragagem de um canal de acesso a um novo porto poderá afetar os padrões de circulação em um estuário e ter alguma consequência sobre a fauna?

Se muitas vezes o empreendedor quer reduzir os custos de preparação do EIA (conforme seção 7.3) ou o tempo de preparação, objetivando obter mais rapidamente sua licença, a consequência deve ser a de assumir um alto potencial de impactos significativos e, portanto, maior necessidade de mitigação e compensação e seus respectivos custos.

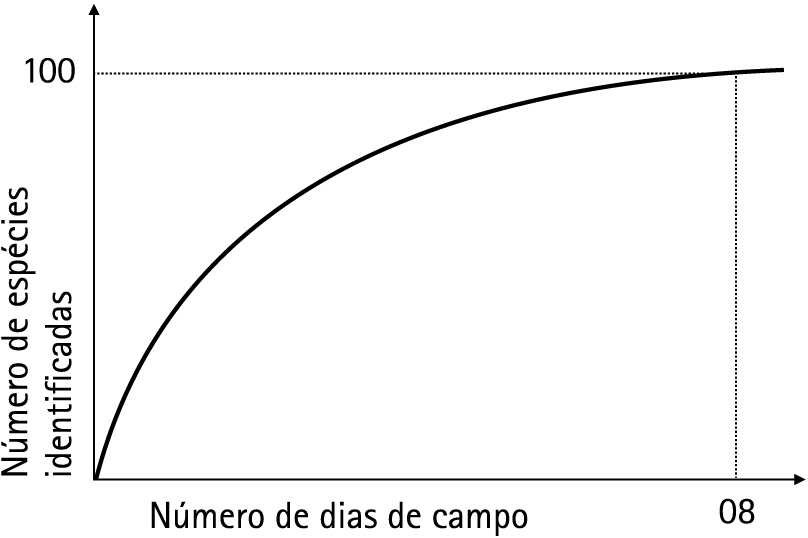

Outro ponto ilustrado na Fig. 9.1 é que, quando sabemos pouco acerca das condições ambientais de um local, qualquer aquisição de conhecimento já representa um grande avanço no sentido de se entender melhor os impactos potenciais do projeto. No entanto, a partir de um certo ponto, é preciso um grande esforço de investigação para lograr avanços relativamente pequenos de conhecimento. Como os estudos ambientais são sempre executados em um contexto de limitação de tempo e recursos, é interessante poder identificar o momento a partir do qual compensa pouco continuar investindo em aquisição de dados e processamento de informações. Um exemplo dessa limitação é dado pela Fig. 9.2, que representa uma curva hipotética de esforço amostral na identificação de avifauna. Levantamentos de aves são relativamente comuns em estudos ambientais, porque esse grupo faunístico é um bom indicador do estado de conservação dos hábitats e porque as espécies são de identificação relativamente fácil, ao contrário de outros grupos. A Fig. 9.2 mostra que, a partir de um certo momento, o esforço adicional de levantamento (representado pelo número de dias de campo de um especialista) não produz aumento significativo no conhecimento (o número de espécies identificadas), uma vez que o ornitólogo passa a ver mais exemplares das mesmas espécies, mas poucas novas espécies, ou nenhuma. Isso ocorre porque o número de espécies de aves em um dado local é finito, sendo teoricamente possível identificar todas. Em um levantamento de avifauna realizado durante quatro anos em uma unidade de conservação na região da Serra do Mar, o Parque Estadual de Intervales, São Paulo, Vielliard e Silva (2001) identificaram um total de 338 espécies, ao longo de 22 campanhas de dois a quatro dias de duração, espaçadas de dois a três meses. A primeira campanha identificou cerca de cem espécies, número que já dobrou após a segunda, mas cada campanha adicional representou um pequeno incremento em relação à anterior.

Fig. 9.1 Representação esquemática da relação entre o nível de conhecimento do ambiente e o potencial de impacto ambiental

Fig. 9.2 Curva hipotética do esforço amostral no levantamento de avifauna. Os números indicados na figura não representam, necessariamente, valores típicos de nenhum ecossistema. A figura indica esforço amostral contínuo, não levando em conta campanhas de amostragem realizadas em diferentes épocas do ano, prática que corresponde às recomendações da maioria dos especialistas

São muitos os estudos ambientais executados sem que se tenha dado previamente a devida atenção à definição clara e precisa de sua abrangência e escopo (Ross et al., 2006). O exemplo do EIA da hidrovia Araguaia-Tocantins (conforme seção 6.1), no qual os impactos sobre o turismo não puderam ser avaliados de modo satisfatório por falta de dados primários (e por ausência de dados secundários), serve para ilustrar a dimensão dos problemas decorrentes da deficiência ou mesmo da inexistência de planejamento adequado dos estudos.

O caso mostra a inobservância de um princípio básico para um bom diagnóstico ambiental, ou seja, realizar os levantamentos necessários e não fazer uma compilação de dados disponíveis.

Outro caso ajuda a melhor ilustrar a relação entre dados disponíveis e dadosnecessários. No projeto de uma nova fábrica de cimento e mina de calcário, um dos itens do diagnóstico ambiental era a espeleologia. O EIA fez um levantamento bibliográfico e verificou que não havia registro de cavernas conhecidas na região, concluindo sobre a inexistência de cavernas na área da futura mina. O empreendimento foi aprovado pelo órgão ambiental estadual e obteve a licença de instalação, mas entidades ambientalistas, denunciando o risco de destruição do patrimônio espeleológico, foram à imprensa, ao órgão federal encarregado da defesa do patrimônio (Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e ao Ministério Público. A imprensa regional publicou várias matérias sobre o caso, o Iphan abriu um processo administrativo e o Ministério Público abriu um inquérito civil. Em decorrência do inquérito, o empreendedor contratou novos estudos, desta vez específicos para prospecção e mapeamento de cavernas, que foram efetivamente localizados no entorno da área da futura mina, mas não na área diretamente afetada. Esses estudos complementares acabaram por resolver o problema, que poderia ter sido evitado se os primeiros estudos tivessem sido adequadamente planejados, definindo quais os dados necessários e quais os métodos para obtê-los2.

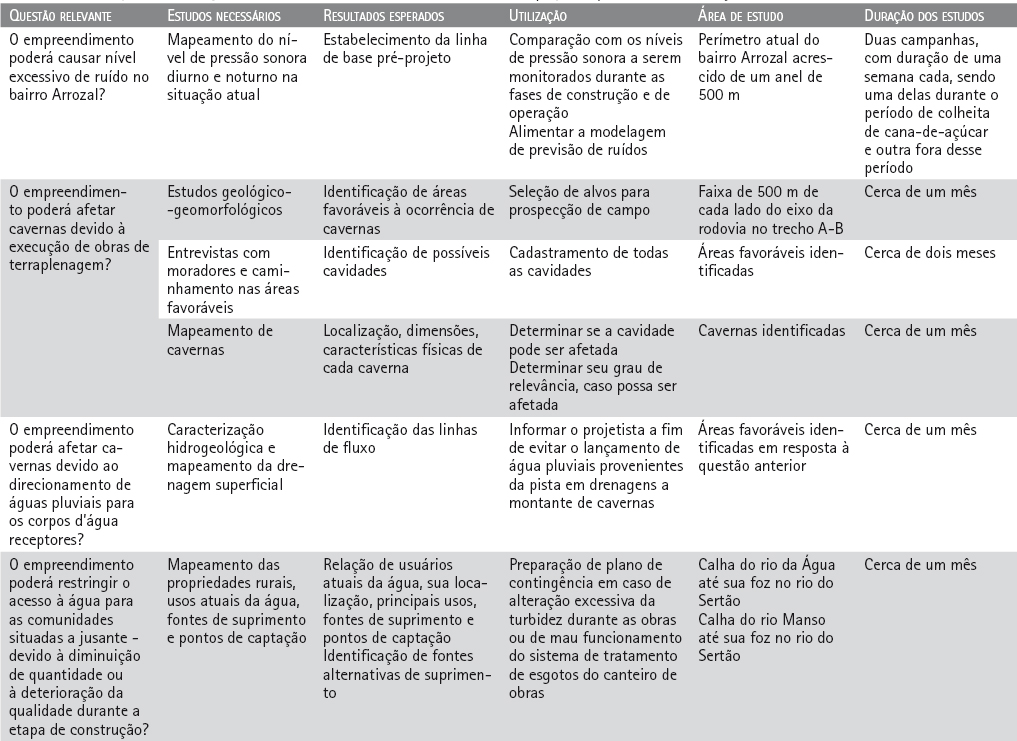

Tais casos, que infelizmente se repetem em tempos recentes, mostram a importância de que os estudos de base sejam planejados previamente — e, de preferência, que as orientações para sua realização sejam incorporadas aos termos de referência. Tendo em vista que serão utilizados métodos e técnicas das várias disciplinas cobertas pelos integrantes da equipe técnica, cabe uma abordagem semelhante àquela empregada em projetos de pesquisa científica, com definição prévia dos objetivos do trabalho, sua metodologia e dos resultados esperados, para cada levantamento. Como afirma Beanlands (1993b, p. 63), é preciso dispor de uma estratégia de estudo, um plano para “coordenar os vários programas de coleta de dados e exercícios de modelagem”.

O planejamento dos estudos deve responder a quatro perguntas:

1) Quais as informações necessárias e para qual finalidade serão utilizadas?

2) Como serão coletadas essas informações?

3) Onde serão coletadas?

4) Durante quanto tempo, com qual frequência e em que épocas do ano serão coletadas?

Somente depois de conhecidas as respostas a essas quatro perguntas é que se pode iniciar os levantamentos. Caso contrário, há grandes chances de obter resultados insatisfatórios, e talvez o trabalho tenha de ser refeito ou complementado. Uma consequência certa de um diagnóstico ambiental insuficiente é o atraso na aprovação do empreendimento. Além disso, a realização de levantamentos complementares em um EIA geralmente representa maiores custos e sempre há o risco de contestações judiciais, uma nova fonte de demora e custos adicionais.

Em face da exigência de multidisciplinaridade e da vasta gama de impactos possíveis da maioria dos empreendimentos para os quais são feitos estudos de impacto ambiental, há um grande risco de que sejam coletadas vastas quantidades de informação irrelevante, que é aquela não utilizada para a previsão e avaliação dos impactos, nem para a formulação do plano de gestão, e tampouco permitem uma comparação da situação ex ante com aquela ex post. Basta consultar uma amostra de EIAs para encontrar-se boa quantidade e variedade de informações irrelevantes na sua maioria. A compreensão imperfeita das funções e dos papéis da avaliação de impacto ambiental resulta em uma tendência para se apresentar informações disponíveis em detrimento das necessárias para a análise dos impactos e, consequentemente, para a tomada de decisões.

Um exemplo pode auxiliar novamente na compreensão do conceito. Considere-se um estudo de impacto ambiental de um projeto que envolva processos causadores de poluição atmosférica, como uma usina termelétrica ou uma fábrica de cimento. Neste caso, naturalmente um dos impactos mais significativos será a degradação da qualidade do ar decorrente das emissões poluentes. Logo, o estudo de impacto ambiental deverá ocupar-se em prever a situação futura da qualidade do ar em toda uma zona ao redor da fonte de emissão. Isso normalmente é feito com a ajuda de modelos matemáticos que calculam as concentrações de poluentes, desde que devidamente alimentados com dados numéricos sobre as emissões propriamente ditas e sobre as condições atmosféricas para dispersão dos poluentes. Assim, ao se planejar os estudos, devem-se estipular que tipos de dados serão necessários (direções predominantes dos ventos e sua intensidade, classes de estabilidade atmosférica e outros), qual a confiabilidade requerida e outras condições para que a etapa seguinte do EIA, a previsão dos impactos, possa ser executada a contento (conforme seção 10.4). Eccleston (2000, p. 176) comenta que nos EUA, apesar das diretrizes governamentais explícitas sobre focalização dos estudos — o regulamento de 1978 do Conselho de Qualidade Ambiental determina que os EIAs devem “descrever sucintamente o ambiente da área a ser afetada” e que “as descrições não devem ser mais longas que o necessário para compreender os efeitos das alternativas” —, “não é incomum encontrar um EIA que apresente uma extensa discussão de recursos ambientais, mesmo daqueles que claramente não têm potencial para serem afetados”.

A definição da abrangência e do alcance dos estudos ocorre normalmente na preparação dos termos de referência (conforme seção 6.4). No entanto, nem sempre estes são suficientemente precisos e detalhados, e podem necessitar de revisão ou ajuste na execução dos estudos. Por outro lado, quando as empresas consultoras preparam propostas técnicas e comerciais para realizar estudos ambientais, devem ter uma estimativa razoável dos custos dos estudos, de modo que precisam definir seu escopo e abrangência com pequena margem de erro, uma vez que isso influencia sobremaneira os custos dos serviços oferecidos.

Uma vez iniciado o EIA, ainda é possível fazer correções e ajustes, embora, na maioria das vezes, mudanças substanciais devam ser justificadas perante o cliente e aprovadas pelos agentes governamentais. Canter (1996, p. 117) recomenda que a equipe do EIA deixe explícitas as razões para inclusão ou exclusão de elementos ou fatores ambientais nos estudos de base, sugerindo que se apliquem critérios como:

scoping: elemento selecionado para os estudos de base por resultar do processo de seleção das questões relevantes ou constar dos termos de referência;

scoping: elemento selecionado para os estudos de base por resultar do processo de seleção das questões relevantes ou constar dos termos de referência;

trabalhos de campo: elemento incluído por ter sido verificado ou constatado durante os trabalhos de campo;

trabalhos de campo: elemento incluído por ter sido verificado ou constatado durante os trabalhos de campo;

julgamento profissional: elemento incluído em razão da apreciação da equipe multidisciplinar;

julgamento profissional: elemento incluído em razão da apreciação da equipe multidisciplinar;

julgamento profissional: elemento excluído por não ser um recurso que possa ser afetado pelo empreendimento.

julgamento profissional: elemento excluído por não ser um recurso que possa ser afetado pelo empreendimento.

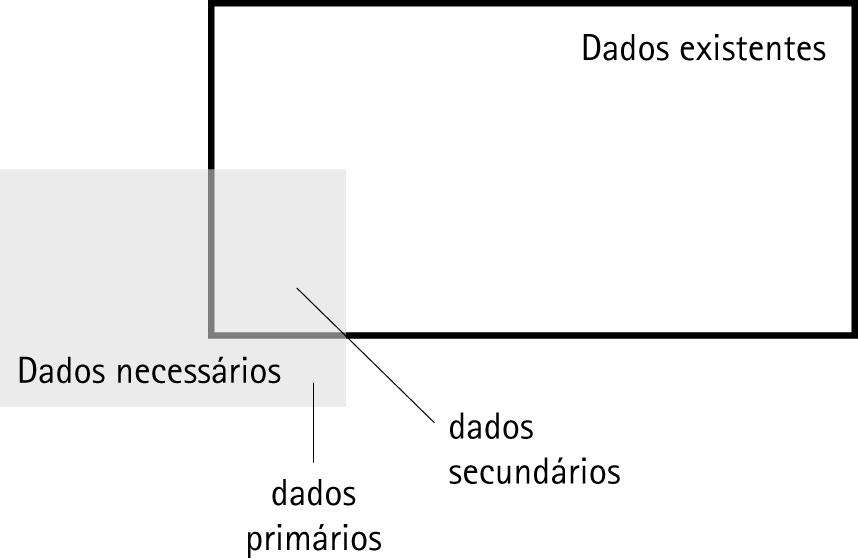

A relação entre dados e informações existentes e aquelas necessárias para um EIA é representada esquematicamente na Fig. 9.3. De um vasto conjunto de dados e informações existentes, apenas uma parte é útil para avaliar os impactos de um projeto. Esse subconjunto é denominado de dados secundários. Por outro lado, os dados ainda desconhecidos e que devem ser levantados para uma satisfatória avaliação de impactos são os dados primários. Tipicamente, em um EIA haverá uma mescla de dados primários e secundários.

Fig. 9.3 Representação esquemática do universo de dados primários e secundários

O plano de trabalho para realização dos estudos de base deveria, na medida do possível, descrever as metodologias que serão utilizadas para a coleta das informações. Diversas decisões a serem tomadas aqui influenciarão o resultado dos estudos. Dentre elas destacam-se as seguintes:

Devem-se levantar dados primários ou secundários? Dados secundários são aqueles preexistentes, disponíveis junto a diferentes fontes, públicas ou privadas, como bibliografia, cartografia, relatórios não publicados, bancos de dados de órgãos públicos, de organizações não governamentais e, finalmente, dados já obtidos pelo próprio empreendedor. Dados primários são aqueles inéditos, levantados com a finalidade específica do estudo de impacto ambiental. Um erro estratégico no planejamento do EIA da fábrica de cimento e mina de calcário citado no início desta seção foi ter escolhido usar dados secundários para uma situação que requeria dados primários. Em qualquer EIA haverá tanto dados secundários como primários. Por exemplo, dados sobre a demografia e a economia são geralmente disponíveis, enquanto as características de uma porção de vegetação existente na área onde será construído o empreendimento somente poderão ser conhecidas após levantamento apropriado no campo. Cabe ao especialista que utilizará os dados tomar a decisão sobre o tipo de dados que necessita. Por exemplo, na modelagem da dispersão de poluentes, o especialista poderá informar-se sobre as fontes secundárias disponíveis para dados sobre variáveis atmosféricas (por exemplo, em aeroportos ou estações climatológicas governamentais), e então decidir se são ou não adequados para seu trabalho de previsão.

Devem-se realizar inventários ou pode-se proceder por amostragem? A resposta dependerá do tipo de dado e de sua relevância para a análise dos impactos. Por exemplo, nos estudos relativos a uma barragem, a população humana que ocupa a área de inundação deverá ser objeto de levantamento censitário detalhado, enquanto para o levantamento da vegetação normalmente vai-se proceder por amostragem — não se vai medir e identificar todas as árvores, mas realizar estudos em áreas reduzidas, segundo determinados critérios de amostragem conhecidos dos profissionais do setor e que poderão ser extrapolados para a totalidade da área, com uma margem de erro definida antecipadamente.

Devem-se coletar séries temporais ou podem-se realizar amostragens únicas? Novamente, a estratégia dependerá da variável estudada e de seu comportamento ao longo do tempo. Por exemplo, a qualidade da água de um rio, que, em geral, tem variação sazonal, deveria ser objeto de estudo durante um certo período, usualmente um ciclo hidrológico, mas a cobertura vegetal não tem essa variabilidade e muitas vezes pode ser estudada em uma única campanha de campo. No entanto, para o levantamento da vegetação podem ser necessárias diversas campanhas em um mesmo local, pois as espécies florescem em diferentes épocas do ano e, às vezes, a identificação de uma espécie só é possível por intermédio das flores. O mesmo vale para levantamentos faunísticos.

A limitação do tempo dos estudos devido aos interesses do empreendedor em obter sua aprovação o mais rápido possível nem sempre conduz aos resultados esperados (em termos de rapidez na obtenção da licença), e também pode ter repercussões futuras. A Fig. 9.4 ilustra um exemplo hipotético de monitoramento da qualidade das águas superficiais, sugerindo que uma estratégia de amostragem que não leve em conta a sazonalidade pode levar a conclusões errôneas. Caso tenha sido coletada somente uma amostra de água antes do início da implantação do empreendimento e a amostragem tenha sido feita no dia T1, e supondo que haja monitoramento contínuo ou frequente após a implantação do empreendimento, e ainda tomando a média do indicador para o período pós-implantação, o analista chegará a uma conclusão errônea sobre o impacto do empreendimento sobre esse indicador: terá a impressão de que o impacto foi muito maior do que realmente é. Inversamente, se a amostragem foi realizada no dia T2, a conclusão será a de que praticamente não houve impacto.

Fig. 9.4 Representação esquemática da variação de um indicador hipotético de qualidade de água

Devem-se efetuar amostragens contínuas ou discretas? Para certos parâmetros ambientais pode ser necessário efetuar medições contínuas ou a intervalos de tempo muito curtos, enquanto para outros são suficientes algumas amostras coletadas com semanas ou meses de intervalo. Como regra geral, na maioria dos estudos de impacto ambiental não são necessárias amostragens contínuas, procedimento mais empregado no monitoramento operacional (por exemplo, emissões de poluentes atmosféricos em chaminés).

A título de exemplo, o Quadro 9.1 indica algumas estratégias usuais para estudos de base no Brasil. Note-se que os exemplos são apenas ilustrativos, e de modo algum prescritivos. Procurou-se indicar as características mais frequentes em estudos de base para EIAs realizados em ambientes terrestres.

Quadro 9.1 Exemplos de estratégias para alguns levantamentos de dados em estudos de base1

DADOS PRIMÁRIOS2 |

X |

DADOS SECUNDÁRIOS |

Geologia local |

Geologia regional |

|

Relevo e solos |

Clima |

|

Ruído |

Hidrologia |

|

Qualidade do ar e meteorologia |

Fontes de poluição |

|

Qualidade da água |

Áreas contaminadas |

|

Dinâmica e qualidade da água subterrânea |

Poços profundos |

|

Radiações ionizantes |

Finanças municipais |

|

Fauna, fora, ecossistemas aquáticos |

População e indicadores sociais |

|

População local diretamente afetada |

Emprego, renda e atividade econômica |

|

Uso de recursos naturais |

Bens culturais de importân-cia reconhecida |

|

Sítios de interesse natural ou cultural |

Unidades de conservação |

|

Sítios arqueológicos |

||

Uso do solo |

||

Populações tradicionais |

||

INVENTÁRIOS |

X |

AMOSTRAGEM 3 |

Sítios de interesse natural ou cultural |

Água, ar, ruído, radiações |

|

População local diretamente afetada |

Fauna, fora, ecossistemas aquáticos |

|

Uso de recursos naturais |

Nível e qualidade da água subterrânea |

|

Uso do solo |

Sítios arqueológicos |

|

SÉRIES TEMPORAIS |

x |

|

Água, ar |

Ruído |

|

Ecossistemas aquáticos |

Fauna, fora |

|

Nível e qualidade da água subterrânea |

Sítios arqueológicos |

1Os exemplos são apenas ilustrativos e não prescritivos; procurou-se indicar as características mais frequentes em estudos de base para EIAs realizados em ambientes terrestres. Como discutido exaustivamente neste livro, os estudos devem ser individualizados; esta lista não esgota os temas que podem ser tratados em diagnósticos ambientais.

2Os levantamentos primários não prescindem de levantamentos secundários sobre os mesmos assuntos, seja para obter dados do passado, seja para ampliar a área sobre qual informação é obtida, seja, ainda, porque é sempre recomendado conhecer os estudos anteriores realizados para o mesmo local ou região.

3Aplica-se a levantamentos primários.

4Aplica-se somente a dados levantados por amostragem.

Todo planejamento de um estudo ambiental deve estabelecer de antemão a área de estudo, ou seja, a delimitação do local que será objeto dos diferentes levantamentos, sejam eles primários ou secundários. A área de estudo poderá variar em função do tipo de levantamento a ser realizado, e o grau de detalhe de um tipo de levantamento especializado poderá ser diferente de um levantamento temático.

Uma delimitação mínima da área de estudo corresponde à própria área a ser ocupada pelo empreendimento, usualmente chamada de área diretamente afetada. Trata-se da área de implantação e de seus componentes ou instalações auxiliares, em que pode ocorrer perda da vegetação preexistente, impermeabilização do solo e demais modificações importantes. Por exemplo, no caso de uma usina hidrelétrica, a área diretamente afetada compreende a área do reservatório, a área do barramento, da casa de força, da subestação elétrica, as áreas ocupadas por acampamentos, vilas residenciais e instalações administrativas e de apoio (oficinas, pátios, estacionamentos), assim como os locais de extração de materiais de empréstimo e as áreas de reassentamento da população.

No entanto, os impactos de um empreendimento nunca ficam restritos à sua própria área de implantação, no mínimo fazendo-se sentir em sua vizinhança. Por isso a área de estudo pode ser significativamente maior que a área diretamente afetada. Para muitos empreendimentos, a bacia hidrográfica é uma unidade de análise adequada no que se refere a vários impactos sobre o meio físico. Já em relação aos impactos sociais e econômicos, unidades políticas como municípios ou conjuntos de municípios costumam ser recortes territoriais adequados, uma vez que vários desses impactos se manifestam nesse nível, como o aumento da arrecadação tributária ou o aumento da demanda de serviços públicos. A intensidade e o detalhamento de certos estudos temáticos poderá ser diferente segundo diferentes recortes territoriais, por exemplo, mais detalhados e baseados em dados primários na área diretamente afetada pelo empreendimento, e de menor detalhe ou baseados em informações secundárias no restante da área de estudo.

Não se deve confundir área de estudo com área de influência. Este último termo designa a área geográfica que pode sofrer as consequências, diretas ou indiretas, do empreendimento. Portanto, a área de influência somente poderá ser conhecida depois de concluídos os estudos. Por exemplo, para saber qual a área de influência de uma usina termelétrica quanto à alteração da qualidade do ar, deve-se primeiro coletar informações sobre as taxas de emissão de poluentes atmosféricos (tarefa normalmente executada na fase de caracterização do projeto) e sobre as condições atmosféricas e de relevo da área (tarefa realizada na fase de estudos de base), a fim de conhecer as possíveis concentrações futuras de poluentes (conclusão que somente pode ser obtida na etapa de previsão dos impactos). De modo semelhante, a área afetada por um derramamento de petróleo no mar somente será conhecida após uma modelagem que leve em conta ventos e correntes marítimas, a qual depende de dados oceanográficos coletados ou compilados durante os estudos de base.

Em determinadas situações, a área de estudo pode ser maior que a área de influência. Por exemplo, em geral, os impactos diretos sobre o patrimônio arqueológico ficam restritos à área diretamente afetada ou suas imediações. No entanto, para realizar levantamentos de potencial arqueológico de uma área, os arqueólogos necessitam estudar áreas maiores, para entender como os grupos humanos no passado utilizavam os recursos do território que ocupavam.

O inverso também é verdade. Imagine-se um empreendimento que possa afetar uma área úmida, como o Pantanal. Esse ambiente é ocupado por espécies migratórias, que ali passam apenas parte de seu ciclo de vida. Embora a área de influência de um empreendimento de grande impacto (como a hidrovia Paraná-Paraguai) possa estender-se até a América do Norte, muito dificilmente um estudo de impacto ambiental abarcaria uma área continental como área de estudo. Neste caso, a estratégia seria considerar as espécies potencialmente afetadas como componentes valorizados do ambiente e estudar sua biologia com base primordialmente em fontes secundárias.

Determinar o tempo necessário é, evidentemente, da maior relevância para o planejamento dos estudos. A duração pode ser determinada por necessidades intrínsecas de certos procedimentos de amostragem ou de levantamento censitário, cuja escolha, por sua vez, depende do grau de detalhamento desejado. Porém, o que pode ser determinante para estabelecer a duração total dos estudos são características sazonais próprias a certos fenômenos que devem ser estudados.

Em tal situação, alguns empreendedores estabelecem, por conta própria, uma base de dados pré-operacionais e os colocam à disposição da equipe encarregada de preparar os estudos ambientais. Nada impede que dados que necessitem de séries temporais longas para serem convenientemente analisados sejam coletados bem antes de ser iniciado o EIA. Por exemplo, a modelagem de dispersão de poluentes atmosféricos (conforme seção 10.3) necessita de, pelo menos, um ano contínuo de monitoramento de parâmetros meteorológicos, raramente disponíveis para o sítio no qual ocorrerão as emissões, o que leva os analistas a adquirir dados de outras localidades — como aeroportos — que podem se situar a mais de 100 km do ponto de interesse. Já os levantamentos de fauna necessitam de, pelo menos, um ciclo anual e amostragens em diferentes estações do ano.

Os estudos ambientais são normalmente realizados por equipes multidisciplinares, ou seja, compostas de especialistas em diversas áreas do conhecimento. Embora o ambiente seja uma totalidade, nosso conhecimento é fragmentado. As ciências naturais avançaram justamente por meio do recorte e seleção de objetos de estudo destacados do ambiente. Em que pesem esforços de integração entre disciplinas, nosso conhecimento continua avançando graças à especialização em temas às vezes bastante restritos.

Ao se preparar um estudo de impacto ambiental, não se pode fugir da especialização do conhecimento, mesmo que também se busquem síntese e integração. Assim, as descrições e análises das características do ambiente afetado por um projeto podem ser ordenadas segundo diferentes perspectivas.

No Brasil, é padrão a divisão do ambiente em três grandes compartimentos para fins de diagnóstico ambiental: os meios físico, biótico e antrópico. Basicamente, a filosofia por trás dessa divisão coloca no compartimento “meio físico” tudo o que diz respeito ao ambiente inanimado, e no “meio biótico”, tudo o que se refere aos seres vivos, excluídos os humanos, que são tratados no “meio antrópico”. O “meio antrópico” no Brasil é frequentemente, mas de modo pouco apropriado, também denominado de “meio socioeconômico”, termo que deixa de fora a dimensão cultural das atividades humanas. É bem verdade que a dimensão cultural é raramente tratada nos EIAs, ou então, nos casos de projetos que possam afetar comunidades indígenas, é tratada em um estudo à parte, pouco conectado ao EIA, e atualmente denominado “Estudo do Componente Indígena”. Uma expressão alternativa para “meio antrópico” poderia ser “ambiente humano”. A divisão do ambiente em três meios é artificial, como qualquer outra que se faça, mas esta não é a única maneira de compartimentar o ambiente total para fins de descrição e análise. Em outros países, são usados critérios diferentes, como a inclusão da categoria “paisagem”, que integra componentes bióticos, como a vegetação, e elementos antrópicos, como as formas de uso do solo e a infraestrutura. Outras vezes, agrupa-se em “meio biofísico” tudo o que diz respeito ao ambiente natural, com todo o restante apresentado em uma seção sobre “ambiente humano”. Muitos dos termos apresentados na Fig. 1.2 servem como estrutura para fins de diagnóstico ambiental. O Quadro 9.2 mostra exemplos de estrutura do diagnóstico ambiental em alguns EIAs; é interessante notar os exemplos nos quais a estrutura geral não abarca um capítulo separado para o diagnóstico e outro para a análise dos impactos, mas apresenta uma sequência de tópicos no qual cada componente ambiental selecionado é primeiro descrito e, em seguida, tem seus impactos avaliados.

Qualquer divisão do ambiente para fins de análise ou descrição será sempre arbitrária e não pode ser empregada de modo rígido. A descrição da qualidade das águas superficiais, por exemplo, pode ser feita por meio de parâmetros físicos e químicos (temperatura, turbidez, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio etc.) e, ao mesmo tempo, com parâmetros biológicos (presença de microrganismos, diversidade de algas, composição das comunidades planctônicas etc.). Logo, como há elementos do meio físico e do meio biótico, onde enquadrar essa parte do diagnóstico? Uma alternativa poderia ser a divisão da área de estudo em um mosaico de ambientes (como ambientes urbanos, rurais, seminaturais, aquáticos etc.) e enquadrar a descrição da qualidade da água nesta última categoria.

Quadro 9.2 Exemplos de estruturas de diagnóstico ambiental em EIAs*

USINA HIDRELÉTRICA EASTMAIN 1, QUEBEC, CANADÁ |

Parte 3: Descrição do Meio |

Capítulo 1: Zona de estudo |

Capítulo 2: Meio físico |

1. Geografia física geral |

2. Geomorfologia |

3. Clima |

4. Hidrologia e regime térmico |

5. Qualidade da água |

Capítulo 3: Meio biológico |

1. Vegetação |

2. Ictiofauna |

3. Avifauna |

4. Grande fauna1 |

5. Pequena fauna1 |

6. Mercúrio no meio natural2 |

Capítulo 4: Meio humano |

1. Histórico da ocupação do território |

2. Perfil socioeconômico |

3. Utilização do território |

4. Paisagem |

5. Arqueologia |

MINA DE FERRO MARANDOO E FERROVIA CENTRAL PILBARA, AUSTRÁLIA OCIDENTAL, AUSTRÁLIA |

Parte 3: O Ambiente3 |

Capítulo 5: Ambiente regional |

Capítulo 6: Parque Nacional Karijini |

Capítulo 7: Clima e tempo |

Capítulo 8: Água |

Capítulo 9: Unidades territoriais |

Capítulo 10: Fauna |

Capítulo 11: Flora e vegetação |

Capítulo 12: Ambiente social e participação pública |

Capítulo 13: Avaliação de impacto social4 |

CONTORNO DE WOODEND, RODOVIA CALDER, VICTORIA, AUSTRÁLIA |

Parte 3: Características da Área de Estudo |

3.1 Processo e área de estudo |

3.2 Situação ambiental |

3.2.1 Uso da terra, propriedade e controle |

3.2.2 Condições sociais e demográficas |

3.2.3 Condições econômicas |

3.2.4 Recreação e turismo |

3.2.5 Arqueologia aborígene |

3.2.6 Patrimônio |

3.2.7 Utilidades e ferrovias |

3.2.8 Transporte e tráfego |

3.2.9 Topografia |

3.2.10 Condições climáticas |

3.2.11 Segurança rodoviária |

3.2.12 Cursos d’água |

3.2.13 Geologia |

3.2.14 Água subterrânea e salinidade |

3.2.15 Flora e fauna |

3.2.16 Florestas |

3.2.17 Paisagem |

3.2.18 Fogo |

3.2.19 Qualidade do ar |

3.2.20 Ruído |

3.2.21 Atividade agrícola |

Capítulo 3: Uso do solo e política pública |

Capítulo 4: Desenho urbano e recursos visuais |

Capítulo 5: Recursos históricos |

Capítulo 6: Espaço aberto |

Capítulo 7: Sombras |

Capítulo 8: Equipamentos comunitários |

Capítulo 9: Condições socioeconômicas |

Capítulo 10: Caráter do bairro |

Capítulo 11: Materiais perigosos |

Capítulo 12: Infraestrutura |

Capítulo 13A: Tráfego e estacionamento |

Capítulo 13B: Transportes públicos e pedestres |

Capítulo 14: Qualidade do ar |

Capítulo 15: Ruído |

Capítulo 16: Zona costeira |

Capítulo 17: Várzeas7 |

Capítulo 18: Recursos naturais |

Capítulo 19: Campos eletromagnéticos |

*As referências completas se encontram na Lista de Estudos Ambientais Citados.

1Refere-se a espécies selecionadas de mamíferos, de importância ecológica e cultural.

2Esse item justifica-se pelo aumento da concentração do metal na água, após inundação, conforme seção 10.4.

3Essa é a terceira seção do EIA, e inclui o diagnóstico ambiental e a análise dos impactos; as outras seções são: (1) o cenário regional, (2) a proposta e (4) gestão e compromissos.

4Trata-se do único capítulo em que a avaliação é separada do diagnóstico.

5Apresentado como “um projeto de reconstrução extraordinária para lembrar, reconstruir e renovar o que foi perdido em 11 de setembro de 2001”.

6O diagnóstico é apresentado com a análise dos impactos para cada tópico selecionado; medidas mitigadoras são apresentadas em capítulo próprio.

7Esse tópico atende a um requisito legal específico da legislação federal americana.

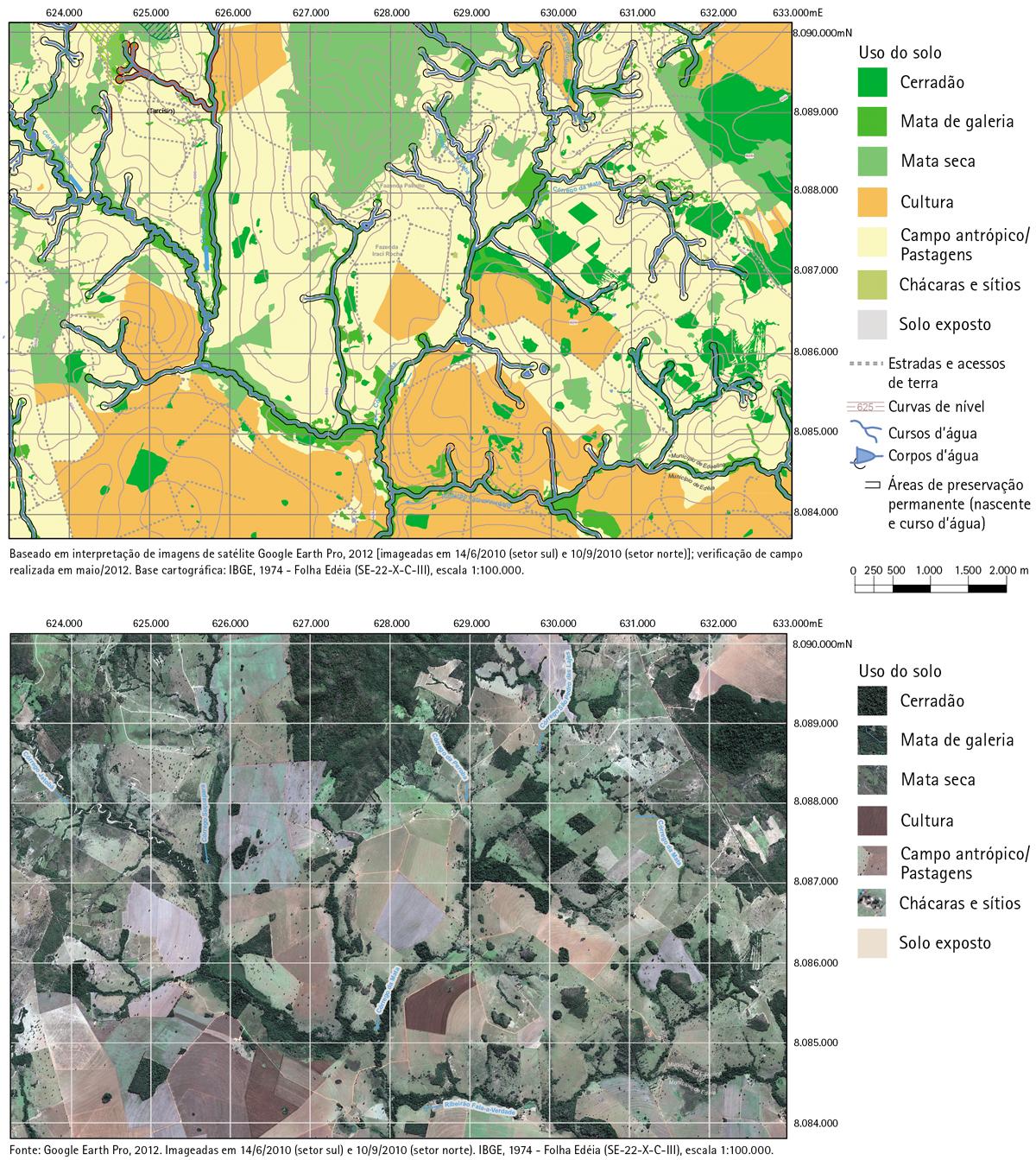

Outro exemplo é a descrição das formas de uso do solo, essencial para apreender-se o contexto em que se insere a proposta analisada. Para fins de descrição estrita das modalidades de uso e ocupação pela sociedade, a legenda de um mapa de uso do solo poderá apresentar classes como “área urbana”, “culturas temporárias”, “pastagens”, “culturas permanentes” e “vegetação nativa”. Todavia, esta última classe pode ser expandida para incluir os diferentes tipos de vegetação nativa que podem ser encontrados na área de estudo, de modo que, ademais de um mapa das formas de uso do espaço, tem-se também um mapa das formações vegetais identificadas. Tal mapa deveria ser apresentado na seção correspondente ao meio biótico ou ao meio antrópico?

Há, inegavelmente, certa dose de arbitrariedade em qualquer compartimentação do ambiente. A maneira de fazê-lo reflete escolhas da equipe multidisciplinar consultora e eventuais orientações dos termos de referência, requisitos legais ou preferências da equipe do órgão ambiental regulador. Mais importante, no fim das contas, é o conteúdo do diagnóstico ambiental e não a maneira como está estruturado, embora uma boa estruturação facilite sua leitura e compreensão.

O conteúdo do diagnóstico ambiental de cada EIA deve ser específico. Todavia, há alguns traços gerais comuns a muitos EIAs, que serão tratados na sequência de acordo com a compartimentação predominante no Brasil de meio físico, biótico e antrópico. Antes, contudo, apresentam-se considerações sobre cartografia, ferramenta essencial para o planejamento dos estudos, para os trabalhos de campo, para as análises posteriores e também para a apresentação dos resultados ao público.

Mapas são essenciais para a representação da maioria das informações produzidas ou compiladas pelos estudos de base. Ao planejar um EIA, é necessário saber de antemão qual é a disponibilidade de bases cartográficas e de outros meios de visualização e representação espacial, como fotografias aéreas e imagens de satélite. O ideal é poder decidir qual a escala dos mapas a serem apresentados no EIA durante seu planejamento (requisitos quanto à escala mínima de representação podem ser incorporados aos termos de referência).

A melhor escala dependerá do tipo de projeto analisado. Projetos lineares como dutos e linhas de transmissão poderão requerer escalas pequenas (por exemplo 1:100.000 ou 1:200.000) se tiverem dezenas ou centenas de quilômetros de extensão ou várias folhas articuladas como um atlas. Naturalmente, detalhes podem ser representados em escalas maiores. Projetos pontuais, como aterros de resíduos e empreendimentos urbanísticos, normalmente devem ter o diagnóstico ambiental apresentado em escalas como 1:10.000 ou 1:5.000 (sempre sendo possível representar detalhes em escalas maiores).

Um problema prático é que nem sempre se dispõe de bases cartográficas3 oficiais nas escalas requeridas. Muitos países fazem seus levantamentos básicos em escala de 1:50.000 ou 1:25.000, mas países de grandes dimensões podem dispor de mapas nessa escala somente em parte do território. Mapas em escala 1:25.000 ou 1:10.000 são comuns na Europa, mas restritos a poucas regiões no Brasil. Para projetos de médio ou grande porte, podem-se produzir mapas topográficos (restituições a partir de fotografias aéreas) especiais para as finalidades do projeto, como é o caso de barragens, rodovias e minas. Nesses casos, é recomendável que a equipe ambiental possa opinar sobre a delimitação da área a ser mapeada, pois suas necessidades nem sempre se limitam às áreas mapeadas para fins de projeto de engenharia. Para projetos pontuais, pode-se realizar um levantamento topográfico, mas tais levantamentos raramente são feitos para grandes áreas.

As fotografias aéreas não substituem os mapas porque sempre têm distorções maiores em suas bordas. Já imagens de satélite, por serem tomadas em altitude muito superior à dos aviões que realizam os levantamentos aerofotogramétricos, têm distorção muito baixa e podem ser usadas como base planimétrica (ou seja, sem altimetria), desde que georreferenciadas. Georreferenciamento é o nome que se dá ao procedimento de amarração de pontos conhecidos e perfeitamente identificáveis na foto ou imagem a um sistema de coordenadas, de acordo com uma determinada projeção que representa a forma tridimensional aproximadamente elíptica da Terra (figura geométrica chamada de elipsoide) sobre uma superfície bidimensional (plana). Na atualidade, os fornecedores de imagens aéreas já oferecem a opção de entregá-la georreferenciada.

Além de servirem de base para mapeamentos temáticos, os documentos cartográficos preexistentes são fonte de informação secundária da maior relevância, assim como as fotografias aéreas e imagens de satélite. Algumas regiões dispõem de fotografias aéreas há mais de cinquenta anos, formando séries históricas descontínuas que podem servir para reconstituir seu histórico de ocupação. Já fotografias recentes são utilizadas para mapeamento de fragmentos de vegetação, de formas de uso do solo, de áreas urbanas, para identificação de feições geomorfológicas de interesse, como cavernas, e têm vários outros usos em estudos ambientais.

Um exemplo de um mapa de uso de solo feito a partir de imagens aéreas é mostrado na Fig. 9.5 (p. 260). As classes de uso do solo escolhidas devem sempre ser apropriadas ao que se deseja mostrar ou analisar. Nesse caso, foi importante mostrar onde se localizam fragmentos remanescentes de vegetação nativa - cerrado nesta região do Brasil Central - e seus principais tipos (três foram escolhidos), assim como as principais formas de uso rural, para as quais foram adotadas quatro classes. O mapa também traz uma informação adicional que, embora não diretamente ligada ao uso atual do solo, representa uma restrição legal para todo novo projeto pretendido para o local: a delimitação das áreas de preservação permanente.

Fig. 9.5 Mapa de uso do solo e respectiva imagem aérea. Escala original 1:20.000.

Fonte: Prominer Projetos Ltda. EIA Projeto Edealina, 2012. Reproduzido com autorização.

É sempre necessário um controle de campo para verificar a atualidade das informações (uma área fotografada como “reflorestamento homogêneo” continua com esse uso?). Ademais, não é possível transferir o conteúdo de uma foto diretamente para um mapa, devido às distorções, sendo necessário efetuar correções geométricas que demandam um serviço especializado.

Na inexistência de fotografias aéreas disponíveis, pode-se contratar uma empresa de aerofotogrametria para realizar um sobrevoo da área de estudo. Por outro lado, imagens de satélite de alta resolução espacial (abaixo de 1 m) converteram-se em alternativa econômica e comparável às fotografias aéreas, com a vantagem da facilidade do georreferenciamento. Outra vantagem das imagens de satélite é que, além de poderem ser adquiridas como composições coloridas (a mistura de cores equivalente à de uma fotografia aérea), podem também ser encomendadas por bandas espectrais, ou canais RGB (red, green, blue). Determinados aspectos são mais realçados em certas cores (por exemplo a vegetação ou a presença de água), ampliando as possibilidades de interpretação e uso. Ademais, programas de computador permitem manipular (processar) as imagens para salientar ou esconder determinado aspecto. Também há a possibilidade de tomar imagens em diferentes épocas do ano, para destacar aspectos de sazonalidade. Em determinadas regiões, contudo, pode ser difícil obter imagens sem nuvens.

Normalmente, em um EIA são usadas diferentes escalas de análise e apresentação. Em uma escala regional (a partir de 1:100.000) pode-se contextualizar o projeto, situando-o em relação a assentamentos humanos, recursos hídricos, unidades de conservação. Em uma escala local (1:10.000 a 1:25.000) situam-se os principais recursos ambientais potencialmente afetados ou alguns elementos valorizados do ambiente, como os recursos hídricos, fragmentos de vegetação nativa e outros hábitats, sítios de interesse natural ou cultural e as formas de uso do solo. Já em uma escala de detalhe (1:1.000 a 1:5.000) são representados a implantação do empreendimento sobre o terreno natural, movimentações de solo e rocha necessárias, limites da área de intervenção. Deve-se notar que o grau de detalhe decresce com a redução da escala de mapeamento — em um mapa 1:10.000, 1 mm no mapa corresponde a 10 m no terreno, de modo que nenhuma feição menor que 10 m pode ser adequadamente representada em um mapa impresso nessa escala, considerando que se empregam linhas de 0,5 a 1 mm de espessura.

A mudança de escala pode afetar (João, 2002): (i) o número de feições mapeadas, (ii) a medida de comprimentos e áreas e (iii) a posição das feições no mapa, interferindo, desta forma, na identificação e na previsão de impactos. A autora mostrou que as conclusões de um EIA podem depender da escala de trabalho adotada. Em um EIA de um contorno rodoviário de uma cidade do sul da Inglaterra, a autora constatou diferenças entre os impactos estimados a partir de um mapa de escala 1:10.000 e um mapa em escala 1:25.000, entre outras para a área de fragmentos florestais afetados, para a importância de sítios arqueológicos e para o número de residências situadas em uma faixa de 200 m de cada lado do alinhamento e que poderiam ser afetadas pela deterioração da qualidade do ar.

Assim, embora não possa haver uma regra universal, é importante que, durante o planejamento dos estudos de base, a escala de realização de levantamentos e a escala de representação sejam pensadas com cuidado. Embora erros e deficiências possam ser, direta ou indiretamente, atribuíveis a escalas inapropriadas, não se pode descartar, como lembra Monmonier (1996), que há várias maneiras de “mentir com mapas”.

Para muitos projetos de engenharia, o meio físico é um suporte — aqui empregado tanto no sentido de fundação como no de lugar — ou um recurso a explotar. Por isso, muitas informações sobre o meio físico podem ser obtidas em documentos de projeto (vazão de rios, propriedades mecânicas de solos, por exemplo), mas nem sempre essas informações são suficientes, ou mesmo necessárias para estudos ambientais. Por outro lado, a especialização profissional e o avanço da ciência levaram a uma tendência de realizar estudos nos quais predominam descrições setoriais em vez de análises integradas. Clima, qualidade do ar, qualidade das águas superficiais, hidrologia das águas superficiais, águas subterrâneas, contaminação dos solos, solos sob o ponto de vista agronômico, solos sob o ponto de vista da engenharia e outras tantas especializações existem para o estudo dos recursos do meio físico.

Por essa razão, os estudos sobre o meio físico podem (mas não deveriam) ser muito compartimentados, com seções descritivas estruturadas em torno de disciplinas ou áreas do conhecimento — Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Hidrologia, Hidrogeologia, Meteorologia e outras —, porém, com pouca ou nenhuma integração. Nesses casos, não é rara a apresentação de mapas temáticos de escalas diferentes e com recortes territoriais variados, o que deveria ser evitado a todo custo.

Ademais, os estudos do meio físico podem facilmente perder-se em detalhes irrelevantes. Mesmo quando é claro que determinado tema (por exemplo, Geologia) deva ser tratado nos estudos de base, pode haver uma multiplicidade de enfoques possíveis. E nem todos são de interesse para os estudos ambientais. No exemplo da Geologia, o tema pode ser apresentado como uma descrição da história geológica da região, como uma discussão sobre as estruturas geológicas existentes na área de estudo, como uma descrição das rochas presentes e seus minerais constituintes, entre outras abordagens possíveis. Porém, cabe ao coordenador dos estudos ambientais dizer ao especialista que tipo de informação necessita e para qual finalidade será utilizada. Estando claros os objetivos, estabelece-se qual o enfoque mais adequado e quais os métodos para atingir os objetivos desejados. Segundo Santos (2004, p. 73), “no Brasil, apesar de se reconhecer que o sucesso de um planejamento depende dos temas escolhidos [para diagnóstico], é muito raro encontrar justificativas sobre sua seleção, e do conteúdo de cada um deles. A prática mostra que é comum essa decisão se basear na disponibilidade de dados de entrada”.

De qualquer forma, os mapas e as cartas são as principais formas de expressão dos resultados dos estudos do meio físico, tanto pelo seu caráter de síntese (de levantamentos de campo, de interpretação de imagens e de estudos anteriores) como por possibilitarem um meio de comunicação com os usuários e com os leitores dos estudos ambientais. O Quadro 9.3 mostra diversas cartas temáticas que podem ser usadas para estudos de planejamento municipal. Várias delas também são empregadas em estudos de impacto ambiental.

Existem diferentes métodos e ferramentas que buscam promover a integração de informações temáticas a exemplo de cartas geotécnicas4 e de cartas de suscetibilidade à erosão, entre outras. Nesses casos, dados como geologia, declividade e tipos de solos são combinados para fornecer algum atributo ou alguma propriedade do terreno, como suas vulnerabilidades (por exemplo, a escorregamentos de solo e outros movimentos de massa) ou sua aptidão para determinados usos (como o uso agrícola). Essas ferramentas não são de uso exclusivo em avaliação de impacto ambiental.

Ao contrário, como sói acontecer nesse campo, a AIA utiliza métodos, procedimentos e instrumentos de diversas disciplinas e procura integrá-los para sua finalidade, que é a análise dos impactos. A cartografia geotécnica foi inicialmente empregada para obras civis, mas gradualmente teve seu uso expandido para o planejamento territorial e ambiental. Na França, cartas geotécnicas têm sido utilizadas desde os anos 1970 como ferramenta para orientar a elaboração de planos de ordenamento territorial (Sanejouand, 1972, p. 13). Na França, o planejamento urbano é requerido por lei, e a inclusão de fatores ambientais nos documentos de urbanismo é obrigatória, nos termos da Lei de Proteção da Natureza de 1976, a mesma que introduziu a obrigatoriedade de apresentação de estudos de impacto (conforme seção 2.2).

Quadro 9.3 Mapas temáticos empregados para diagnósticos ambientais1

CARTA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E HIDROLÓGICAS |

Parâmetros climáticos: pluviometria, insolação, evaporação, temperatura, direção dos ventos. |

Parâmetros hidrológicos: hidrografia, açudes e canais, divisores de águas, vazões, qualidade das águas, áreas sujeitas à inundação. |

CARTA DE SOLOS |

Classificação dos solos: classificação pedológica, potencial, fatores limitantes do uso. |

CARTA GEOLÓGICA |

Formações superficiais: granulometria, espessura da formação, grau de consolidação. |

Substrato rochoso: classificação litológica, nomenclatura estratigráfica, geocronologia. |

Elementos estruturais: orientação, mergulho e tipologia do acamamento, foliações, juntas, falhas, eixos de dobras, caracterização de, discordâncias, lineamentos, zonas de cisalhamento e outras estruturas. |

Recursos minerais: ocorrências, jazidas e minas, classificação dos depósitos minerais. |

CARTA GEOMORFOLÓGICA |

Formas do relevo: formas estruturais, erosivas, de modelado fluvial, de litorâneo, cársticas, de antrópico, processos erosivos. |

CARTA HIDROGEOLÓGICA |

Caracterização dos aquíferos: litologias e suas classificações quanto à porosidade de fraturamento, profundidade e produtividade, direção de fluxo das águas subterrâneas, localização dos pontos de captação, identificação de zonas de recarga, qualidade das águas. |

CARTA DE INDICADORES GEOTÉCNICOS |

Solos: textura, espessura de material inconsolidado, parâmetros físicos. |

Maciços rochosos: origem, grau de alteração, fraturamento, permeabilidade, descontinuidades. |

CARTA DE COBERTURA VEGETAL |

Vegetação natural: tipo e classificação das formações vegetais. |

Culturas: áreas cultivadas, reflorestadas, abandonadas, pastagens. |

CARTA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO |

Áreas urbanas: delimitação, tipo de uso urbano, densidade de ocupação, equipamentos. |

Usos industriais: instalações industriais, mineração, aterros de resíduos. |

Áreas rurais: culturas permanentes e temporárias, reflorestamento, pastagem. |

Infraestrutura: rodovias, linhas de transmissão, barragens e açudes. |

1O conteúdo é ilustrativo e não esgota os temas que podem ser apresentados em forma de cartas.

Fonte: modificado de CPRM (1991).

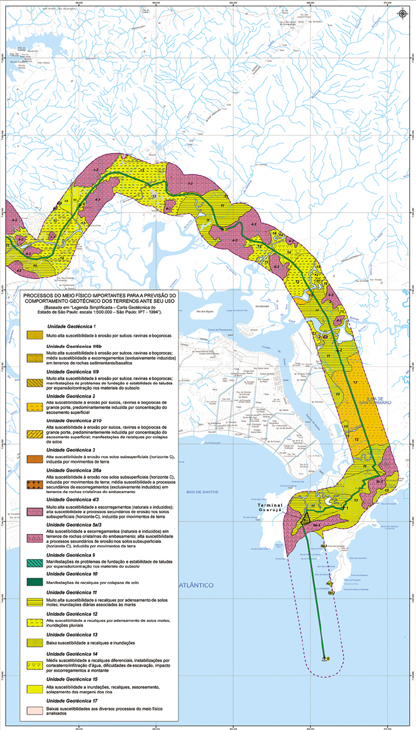

Essas cartas têm a função de interpretar informações do meio físico para que determinados usuários possam melhor fundamentar suas decisões ou análises. Exemplos de seu uso em estudos ambientais são o traçado de um duto, a fim de evitar as porções do terreno com maior suscetibilidade a escorregamentos e outros movimentos de massa, e o planejamento de um loteamento, para considerar a suscetibilidade à erosão, assim como a possibilidade de indução de escorregamentos. A Fig. 9.6 mostra um extrato de mapa geotécnico preparado para o projeto de um duto de etanol, com sua legenda. Note-se que esses exemplos deliberadamente sugerem o emprego dessas ferramentas para planejar o projeto sob o ponto de vista ambiental (ou seja, influenciar decisões de projeto, conforme seção 4.1), aplicando a hierarquia de mitigação, e não apenas como parte da descrição do ambiente afetado.

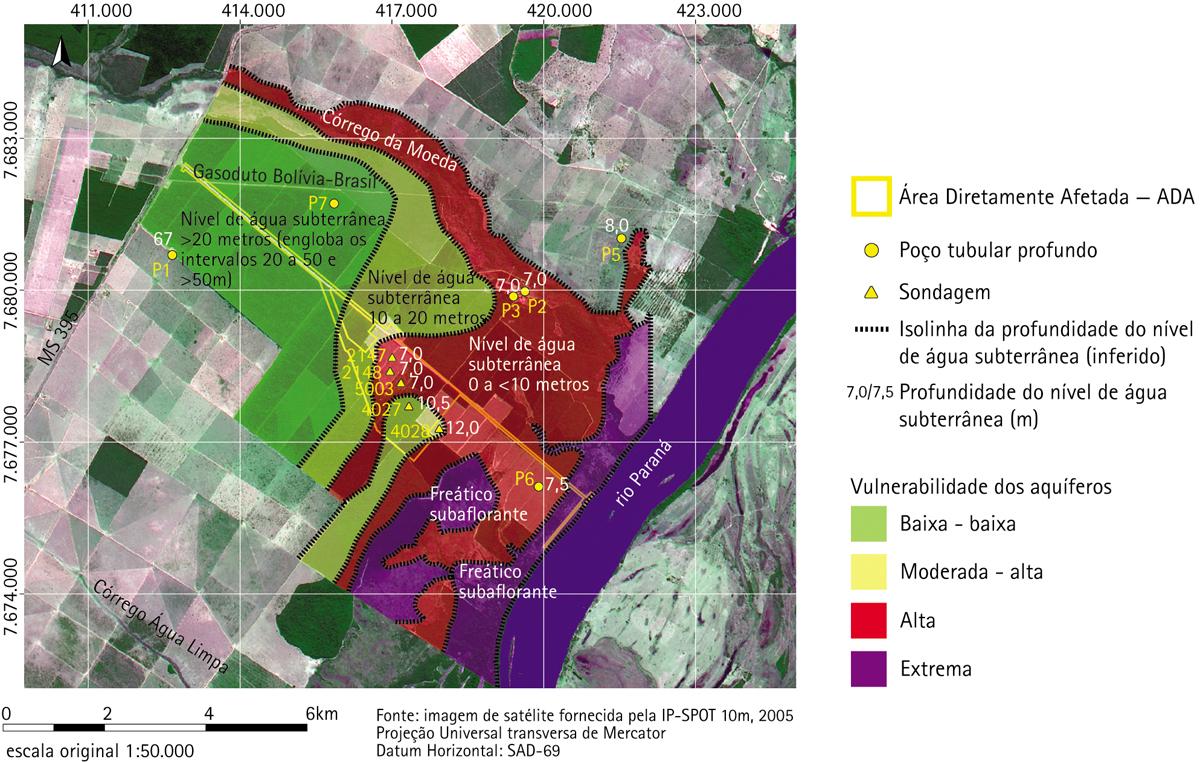

Outro campo de aplicação de estudos do meio físico é a contaminação de aquíferos subterrâneos. Para Hirata (1993, p. 49), a vulnerabilidade de um aquífero “é uma função primária de: (1) acessibilidade hidráulica de contaminantes à sua zona saturada; (2) capacidade de atenuação (filtração, diluição, sorção, degradação, precipitação etc.) dos estratos sotopostos à zona saturada”. Empreendimentos que possam afetar a qualidade das águas subterrâneas deveriam, preferencialmente, localizar-se em áreas de baixa vulnerabilidade.

Um exemplo de estudo de vulnerabilidade de aquíferos pode ser visto na Fig. 9.7, que mostra o mapeamento realizado para o EIA de uma fábrica de celulose de fibra curta branqueada e de papel de impressão, situada no Mato Grosso do Sul. Foi utilizado, em escala local, o mesmo procedimento empregado na confecção do mapa de vulnerabilidade dos aquíferos do Estado de São Paulo (IG/Cetesb/DAEE, 1997), que leva em conta três fatores: (1) tipo de aquífero (confinado, livre etc.); (2) litologia da zona não saturada (acima da água subterrânea) e (3) profundidade do nível de água subterrânea, combinando-os por meio de um sistema de pontuação.

Zuquette e Nakazawa (1998, p. 283) diferenciam mapa de carta de acordo com o seguinte critério: um mapa apenas registra informações ou atributos do meio físico (como um mapa topográfico), e uma carta interpreta informações contidas em mapas para uma finalidade específica. Embora tal diferenciação não seja de uso universal, importa destacar o sentido interpretativo, que é aquele que se busca em estudos ambientais. Na mesma linha, Libault (1975) explica que se deve discriminar entre mapa topográfico e carta geográfica, que sempre implica interpretação.

Há outras metodologias de mapeamento ambiental ou geoambiental que também podem funcionar como instrumento integrador do diagnóstico ambiental, como a “cartografia integrada do meio ambiente e sua dinâmica” (Journaux, 1985), a qual engloba não somente elementos do meio físico geológico, mas também das águas superficiais, do ar, da vegetação e dos espaços construídos. Porém, ao ser mais ambiciosa e abrangente, a cartografia integrada é também mais custosa, e demanda grande quantidade de informação compatível com a escala escolhida. Um exemplo de aplicação é o estudo feito para a Baixada Santista (Cetesb, 1985), não com a finalidade de avaliar impactos mas de diagnosticar a evolução dos processos de degradação.

A presença de áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação também deve ser apontada no diagnóstico ambiental.

A qualidade das águas é um dos temas mais frequentes nos diagnósticos ambientais, haja vista que quase todos os empreendimentos têm o potencial de alterar a qualidade das águas superficiais. Há critérios e normas técnicas para coleta e preservação de amostras de água, assim como procedimentos padronizados para análise química. Há de se observar e garantir, contudo, requisitos de qualidade dos serviços. Nas situações em que a qualidade da água possa ser um problema crítico, deveriam ser tomadas precauções como duplicatas de amostras e a escolha de laboratórios certificados. No Brasil, a certificação deve estar de acordo com os critérios e as normas do Inmetro(Instituto Brasileiro de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). É evidente que amostragens pontuais pouco informam sobre o estado das águas, que variam com fatores como chuvas e estações do ano.

Para empreendimentos que possam afetar a quantidade de água disponível, são necessários estudos hidrológicos, os quais geralmente se baseiam em redes de estações pluviométricas e fluviométricas existentes e operadas por órgãos governamentais. Séries históricas de dados de chuva e vazão são trabalhados estatisticamente para fornecer informação sobre vazões máxima, média e mínima e altura da lâmina d’água em rios, e sobre intensidade pluviométrica (quantidade de chuva em um certo período de tempo) para diferentes períodos de retorno (ou seja, a expectativa de que o evento possa ocorrer em intervalos de 10, 25, 50 ou mais anos). Neste caso, o diagnóstico baseia-se quase que exclusivamente em dados secundários, mas estes devem ser trabalhados de modo a atender às necessidades da análise de impactos. Por exemplo, caso se deseje conhecer a vazão mínima de um rio que vá receber efluentes para estimar sua diluição, então os estudos hidrológicos normalmente fornecem a vazão mínima em sete dias consecutivos para um período de retorno de dez anos (Q7,10) — novamente vale o princípio geral para o planejamento do EIA: se o uso desse parâmetro for acordado previamente e estiver incluso nos termos de referência, tanto a elaboração como a revisão e análise técnica do estudo serão facilitadas e a atenção do analista poderá concentrar-se em análise e interpretação, em vez de buscar deficiências.

Estudos sobre águas subterrâneas podem tratar de qualidade da água ou do fornecimento de informações para previsão de impactos sobre os fluxos subterrâneos. Qualquer que seja o objetivo principal, a compilação de dados secundários consiste na consulta a cadastros de poços profundos e a levantamento bibliográfico. O cadastramento é uma obrigação legal de todos os que perfuram poços ou utilizam água subterrânea. Entretanto, no Brasil, o cadastro é reconhecidamente incompleto. No campo, buscam-se levantar todas as nascentes e os usos de água subterrânea, principalmente cacimbas que sirvam áreas rurais ou urbanas. Dependendo do projeto em análise, pode ser necessário perfurar poços para monitoramento da qualidade e do nível da água ou para a realização de ensaios de vazão. Se o projeto tiver o potencial de afetar a qualidade das águas, então o monitoramento deverá estender-se pelo maior período possível (mesmo após a conclusão do EIA), pois é de interesse do proponente formar uma boa base de dados sobre a situação do pré-projeto. A locação dos poços depende de um estudo geológico que indique quais são os aquíferos presentes na área de estudo e qual a direção do fluxo subterrâneo, casos em que pode ser produzido um mapa potenciométrico, que mostre as linhas prováveis de fluxo. Da mesma forma que para as águas superficiais, a rede de monitoramento deverá ter, pelo menos, um ponto situado a montante da futura fonte de impacto.

Fig. 9.6 Trecho de mapa geotécnico de um duto de etanol e sua respectiva legenda. Para cada unidade geotécnica mapeada, são indicados os “processos do meio físico importantes para a previsão do comportamento geotécnico dos terrenos ante seu uso”. Note-se que a área de estudo foi arbitrada como uma faixa de 2 km de largura

Fonte: MKR Consultoria, Serviços e Tecnologia (2010). EIA Projeto Uniduto (Logum Logística). Reproduzido com autorização.

Fig. 9.7 Mapa de vulnerabilidade de aquíferos de uma área considerada para implantação de uma fábrica de papel e celulose. A linha amarela delimita o empreendimento; o desenho indica os poços profundos existentes e a localização das sondagens que possibilitaram a confecção de um mapa de profundidade do aquífero, o qual, combinado com o mapa geológico, fundamentou o estudo de vulnerabilidade

Fonte: ERM Brasil Ltda. (2005). EIA Fábrica Três Lagoas. Reproduzido com autorização.

Estudos sobre a qualidade do ar geralmente envolvem a compilação de informação secundária proveniente de estações de amostragem existentes na área de estudo (situadas, com mais frequência, em áreas urbanas ou em grandes indústrias) e a compilação de dados climatológicos provenientes de estações meteorológicas. Para certos tipos de empreendimentos também se faz a coleta de dados primários, com a instalação de amostradores. O parâmetro medido costuma ser a quantidade total de partículas em suspensão, uma vez que as poeiras estão entre os poluentes mais comuns emitidos por grande variedade de fontes. A dificuldade de ordem prática é dispor de um período suficientemente longo de amostragem; como é raro dispor de vários meses para realizar o diagnóstico, uma estratégia é escolher os meses mais secos, quando há maior quantidade de partículas no ar. Os equipamentos mais usados são o amostrador de grandes volumes (Hi-vol), capaz de medir as partículas totais em suspensão (PTS), ou seja, de qualquer tamanho, e o amostrador conhecido como PM10, que mede a concentração de partículas menores que 10 µm, que são inaláveis pelos seres humanos. Como ocorre com todo procedimento de medição, é preciso calibrar o equipamento e dispor de um operador capacitado.

No que se refere a ruídos, a maioria dos EIAs deveria incluir o diagnóstico da situação pré-projeto, uma vez que quase todas as atividades causadoras de impactos ambientais significativos são fontes de ruído, se não durante o funcionamento, pelo menos na etapa de implantação. Deve-se atentar para o uso de decibelímetros devidamente calibrados, para as diferenças entre o ruído diurno e o noturno e para a identificação das principais fontes preexistentes. A apresentação da informação em mapa (Fig. 10.4) é muito útil, pois facilita a compreensão por parte do usuário e dos leitores do EIA.

Eventualmente, o diagnóstico ambiental deve incluir informação sobre radiações ionizantes. Trata-se de um campo especializado e que tem regras próprias, estabelecidas, no plano internacional, pela Agência Internacional de Energia Nuclear, um organismo do sistema das Nações Unidas. No Brasil, a regulamentação e as diretrizes para estudos e licenciamento são estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Existe um procedimento específico de licenciamento conduzido por esse órgão governamental.

Ferramentas cada vez mais usadas para integração são os sistemas de informação geográfica (SIGs). SIGs são programas de computador que permitem a guarda, a manipulação, a análise e a exibição de dados espacialmente referenciados, e são a base da cartografia digital. Por exemplo, os SIGs permitem que se faça rapidamente a sobreposição de mapas temáticos. Todavia, como todo sistema de tratamento de dados, os resultados não podem ser melhores que os dados de entrada. Levantamentos incompletos ou inconsistentes não podem levar a boas análises, e o usuário de um EIA não pode se deixar impressionar por mapas coloridos antes de analisar seu conteúdo e os métodos de elaboração. Como observam Rodríguez-Bachiller e Wood (2001, p. 393), deve-se reconhecer que dados de monitoramento são custosos de coletar, e em muitos EIAs os recursos serão dirigidos para monitorar locais que possam ser mais seriamente afetados pelo projeto, ao invés de buscar uma ampla representação espacial que possa satisfazer os requisitos ideais de um SIG.

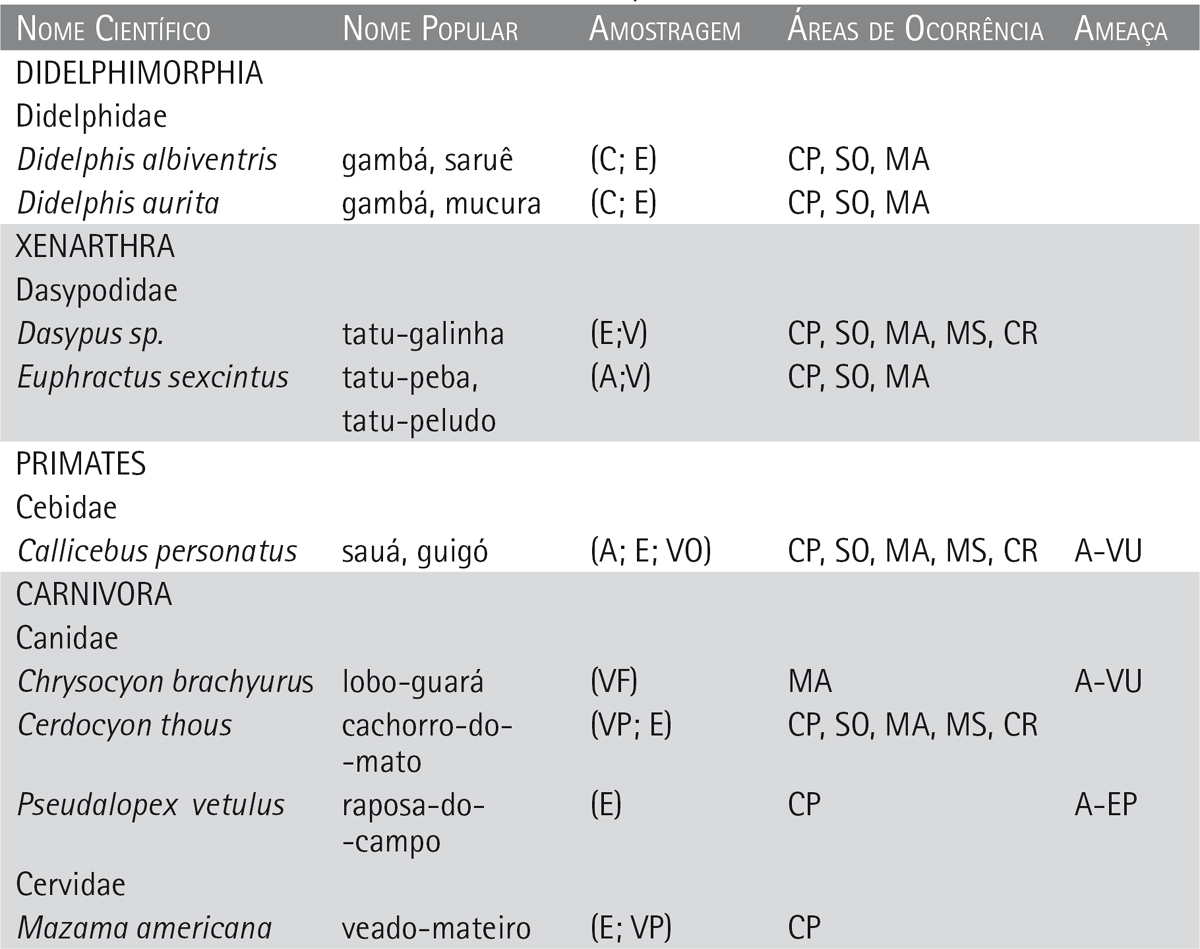

Os estudos relacionados aos aspectos biológicos raramente podem prescindir de trabalhos de campo. Para um estudo de médio a grande porte, pode ser necessária uma equipe de mais de uma dezena de pessoas. Os levantamentos de vegetação muitas vezes são feitos por uma ou duas pessoas, além de auxiliares de campo, mas os levantamentos de fauna demandam especialistas nos vários grupos zoológicos, usualmente ornitólogos (aves), mastozoológos (mamíferos), herpetólogos (répteis e anfíbios) e ictiólogos (peixes), além de, eventualmente, entomólogos (insetos) e outros especialistas. Na prática, é raro encontrar estudos que considerem os invertebrados.

Normalmente, os estudos começam por um levantamento de dados secundários, como publicações e relatórios oficiais, publicações científicas, teses e dissertações. Sua finalidade não é encontrar informações locais (o que só acontece por coincidência, em poucos casos), mas informações de âmbito regional ou sub-regional sobre os tipos de formação vegetal e sobre as comunidades faunísticas associadas. Tal levantamento permite formar uma imagem sobre o que pode ser encontrado no campo — em condições que, na maioria das vezes, encontram-se antropizadas (alteradas pelo Homem) em diversos graus (Fig. 9.8, p. 268) — e assim planejar com detalhe os trabalhos no terreno. As informações secundárias podem estar desatualizadas, mas ainda assim serão úteis ao possibilitarem que se forme um quadro sobre quais eram as condições ecológicas da região antes que tivessem se acumulado as perturbações que formam o cenário presente.

Morris e Emberton (2001, p. 260) classificam os estudos biológicos de campo feitos para EIAs segundo três graus de aprofundamento. Os estudos “fase I” devem obter e apresentar informação sobre hábitats, sendo que todo e qualquer estudo deveria incluí-los (Fig. 9.9 a 9.11). Os estudos “fase II” são levantamentos mais detalhados de espécies, hábitats e comunidades em uma área designada (área de estudo); a maioria dos EIAs requer esse tipo de estudo. Já os estudos “fase III” incluem amostragens intensivas para obtenção de dados quantitativos sobre populações ou comunidades, situação mais rara em um EIA.

Byron (2000, p. 39) sustenta que, sem dados sobre abundância de espécies, é “extremamente difícil avaliar a significância dos prováveis impactos sobre as populações” e propõe que, como requisito mínimo, os estudos de base deveriam “mapear todos os hábitats da área provável a ser afetada”, incluindo uma avaliação da qualidade de cada hábitat, e realizar “levantamentos de campo mais detalhados” a respeito da abundância e distribuição de espécies-chave selecionadas. A autora sugere que a seleção das espécies que serão estudadas com maior detalhe não seja feita pela equipe que elabora o EIA, mas resulte de uma consulta a entidades governamentais e não governamentais, e que sejam incluídas nos termos de referência. As espécies selecionadas costumam estar em uma ou mais das seguintes categorias (Byron, 2000, p. 42):

(1) Espécies ameaçadas. São aquelas que constam de alguma lista oficial, em qualquer categoria de ameaça, ou que sabidamente estejam em avaliação para possível inclusão nessas listas.

(2) Espécies endêmicas. São aquelas que só ocorrem em determinado ambiente.

(3) Espécies características de cada hábitat. São aquelas “usualmente associadas a um determinado hábitat”; não são necessariamente raras e avaliar sua situação (população e distribuição) pode ajudar a medir o estado de conservação de seu hábitat.

(4) Espécies suscetíveis à fragmentação de hábitats. Predadores situados no topo da cadeia alimentar, vários pequenos mamíferos, espécies mutualistas, como polinizadores e simbiontes, e outras.

Quanto à classificação e ao mapeamento de hábitats (fase I), assim como para avaliação de seu estado de conservação, há diversas metodologias, como o “mapeamento de biótopos” e o “procedimento de avaliação de hábitats” do Serviço Americano da Pesca e da Vida Selvagem (USFWS). Um método simples é identificar e mapear as formações vegetais, descrevendo sua fitofisionomia e, às vezes, associando-as a características de relevo. É interessante, sempre que possível, usar algum sistema classificatório de amplo reconhecimento no âmbito da comunidade científica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística adota uma classificação bioecológica que contém diversos tipos e subtipos de formações vegetais (IBGE, 1992).

O mapeamento de biótopos é um método desenvolvido na Alemanha e também aplicado no Brasil (Bedê et al., 1997). Trata-se de um procedimento de classificação e cartografia de unidades de paisagem ou zonas homogêneas. Um aspecto integrador dessa metodologia deriva do reconhecimento de que ambientes antropizados, e até altamente antropizados, como áreas urbanas densas, também desempenham funções ecológicas e ambientais que não podem ser desconsideradas (Fig. 9.12). Esta é uma postura que se contrapõe a certos enfoques que tratam com desdém as funções desses ambientes. Para assegurar consistência e reprodutibilidade nos mapeamentos, assim como para permitir comparações, Bedê et al. (1997) propõem que se adotem sempre as mesmas categorias de biótopos na legenda das cartas. Recomendam também que, em áreas rurais, o mapeamento seja executado em escala de 1:10.000 e apresentado em 1:25.000. Os biótopos podem ser areais, lineares (cursos d´água, rodovias5, avenidas) ou pontuais (aqueles que têm forma e dimensão que não são passíveis de representação na escala adotada, porém são dignos de registro devido à sua importância, a exemplo de paredões rochosos com comunidades florísticas particulares — Fig. 9.13).

Fig. 9.8 Mosaico paisagístico composto de fragmentos de vegetação nativa e áreas antropizadas na região do Pontal do Paranapanema, oeste do Estado de São Paulo. Destacam-se a área de tonalidade verde-escura correspondente ao Parque Estadual do Morro do Diabo e o reservatório da barragem de Rosana, em meio a áreas com predominância de uso agrícola

Fonte: São Paulo [Estado], Secretaria do Meio Ambiente (1998). Carta-Imagem de Satélite. Planta 01, Zoneamento Ecológico-Econômico do Pontal do Paranapanema. Escala original 1:250.000, projeção UTM, imagens Landsat TM-5 tomadas entre julho e dezembro de 1997, composição colorida 5R, 4G, 3B.

Fig. 9.9 a 9.11 Diferentes ambientes em uma mesma área de estudo na Amazônia. Na foto abaixo, floresta ombrófila densa; à direita, campinarana, formação vegetal de baixo porte sobre solos arenosos; na terceira foto, pasto antrópico sobre antiga área de floresta. Nestes casos, porte e fisionomia de cada formação são visivelmente distintos, mas em outros casos a diferenciação entre formações vegetais pode necessitar de levantamentos florísticos e de outros procedimentos

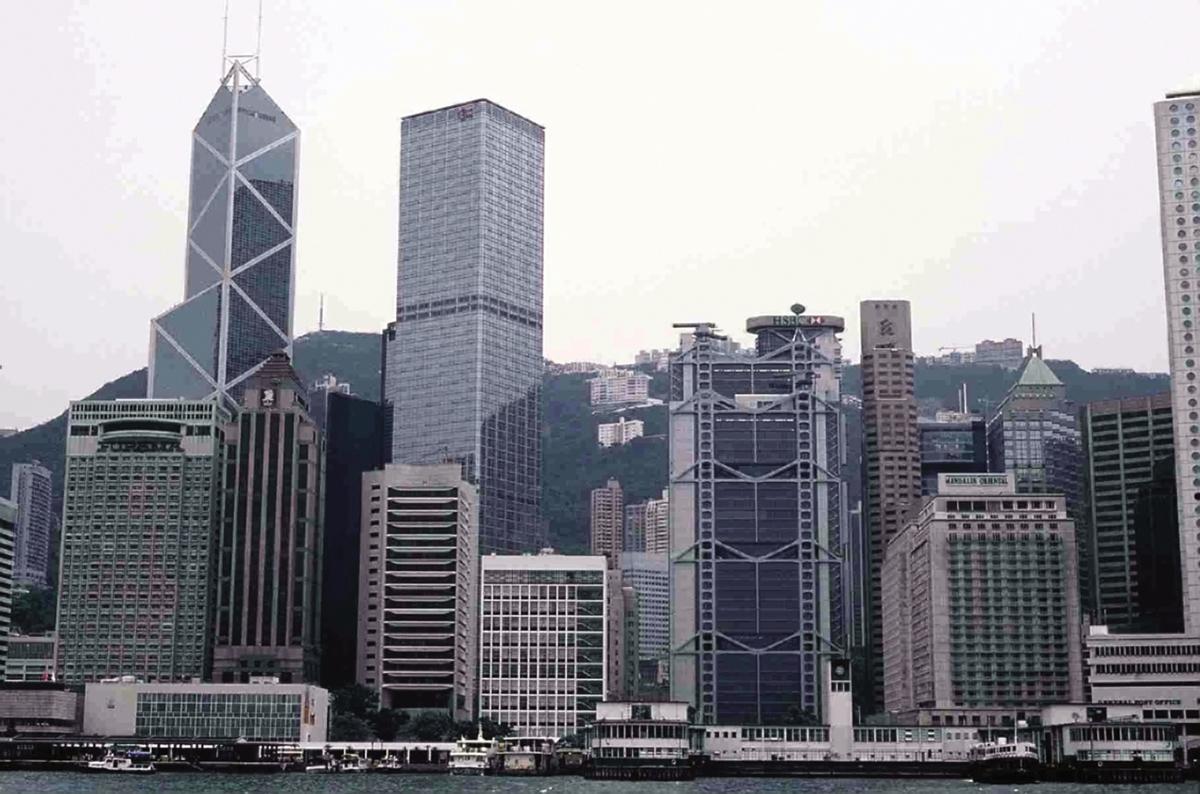

Fig. 9.12 O ambiente urbano tem biótopos variados, como se observa em Hong Kong, com sua zona costeira, distrito comercial denso e morros florestados ao fundo

O Habitat Evaluation Procedure (Quadro 9.4) foi desenvolvido para uso em avaliações de impacto ambiental, ao passo que o mapeamento de biótopos é utilizado em planejamento ambiental de um modo geral. Como toda simplificação da realidade, o método do USFWS pode ser criticado por diversos pontos fracos, entre eles, a orientação estreita para algumas espécies, a desconsideração da diversidade biológica e o desprezo de características de estrutura e função dos ecossistemas (Ortolano, 1984). Esses e diversos outros métodos de mapeamento da paisagem (Naveh e Lieberman, 1994) partem da identificação e delimitação dos tipos de ambientes existentes em uma área de estudo, que é o mínimo que se pode esperar em um diagnóstico ambiental.

Fig. 9.13 Um biótopo pontual, um afloramento calcário com vegetação esclerófila. Vale do rio Peruaçu, Minas Gerais

Contudo, “para muitos planejadores e botânicos, o mapeamento não é uma tarefa suficiente (…). Seu produto não expressa a dinâmica nem a heterogeneidade dos ecossistemas naturais. É necessário, no mínimo, complementá-lo com levantamentos de campo que discriminem a composição florística, a estrutura e a heterogeneidade interna (…), a distribuição de espécies (…)” (Santos, 2004, p. 92). Um método bastante empregado é o estudo fitossociológico, um levantamento amostral estatístico em que, ademais de se identificar cada espécie arbórea (inventário florístico), também se estudam as relações quantitativas entre os táxons (espécies, gêneros e famílias) e a estrutura horizontal e vertical da comunidade vegetal, por meio de alguns índices, como frequência, densidade, dominância e valor de importância. A frequência indica se determinada espécie é bem distribuída nos locais amostrados; densidade é o número de indivíduos de determinada espécie por unidade de área; a dominância representa a área basal dos indivíduos arbóreos de uma mesma espécie em relação à área amostrada; o índice de valor de importância de uma espécie é a somatória dos três parâmetros anteriores e indica a importância ecológica da espécie. Esse levantamento enquadra-se na categoria “fase II” de Morris e Emberton. Podem ser usadas diferentes estratégias de amostragem, como parcelas, quadrantes e perfis retilíneos (transects).

Quadro 9.4 Um método para avaliar o estado de conservação de hábitats

O procedimento de avaliação de hábitats (habitat evaluation procedure — HEP) é amplamente usado em EIAs nos Estados Unidos (Canter, 1996, p. 400) para fins de diagnóstico ambiental e de análise de impactos. Desenvolvido pelo U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) nos anos 1970, e oficializado em 1980, o método pretende avaliar o estado de conservação de ambientes para fins de suporte à fauna silvestre, com a ajuda de indicadores. Seu objetivo é “implementar um procedimento padronizado para avaliar os impactos de projetos sobre hábitats terrestres e aquáticos continentais”. A qualidade do hábitat para espécies selecionadas é obtida por meio de um “índice de adequabilidade do hábitat”, estimado em uma escala de 0 a 1, que tenciona indicar a capacidade de componentes essenciais daquele ambiente de atender aos requisitos vitais de espécies animais selecionadas. |