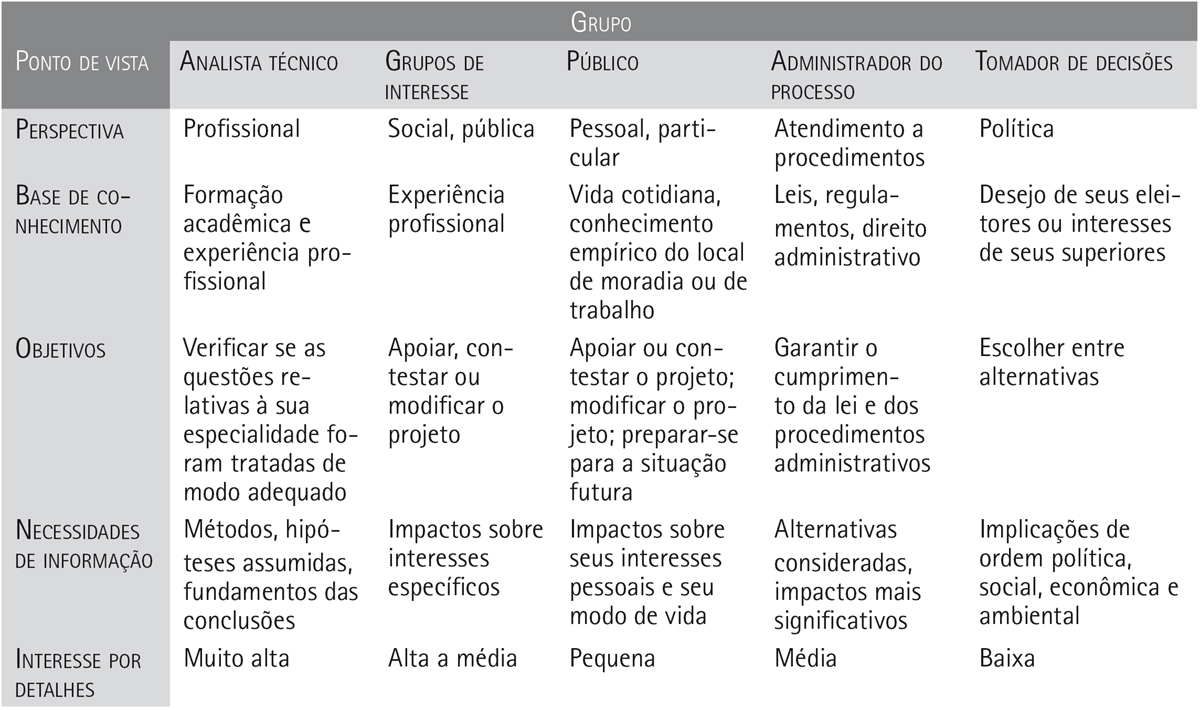

Quadro 14.1 Características dos principais leitores dos estudos ambientais

O redator de um estudo de impacto ambiental tem à sua frente um problema inusitado. Não está escrevendo um relatório técnico que será somente lido por outros técnicos com formação e nível de conhecimento similar ao seu. Tampouco está preparando um texto no estilo jornalístico, que poderia ser lido e compreendido por qualquer pessoa medianamente educada. Os estudos de impacto ambiental têm um pouco das duas características, e ainda outras dificuldades a serem enfrentadas por quem os redige.

Como a avaliação de impacto ambiental é um processo público, seus resultados devem ser comunicados a todas as partes interessadas. No entanto, o público leitor é bastante heterogêneo, podendo englobar desde a comunidade local até militantes altamente capacitados do ponto de vista técnico. Como cada pessoa interessada busca informações diferentes nos documentos produzidos durante o processo de AIA, a comunicação torna-se um problema complexo. Os estudos e os relatórios de impacto ambiental serão lidos pelos analistas do órgão licenciador, por ativistas de organizações não governamentais, por membros da comunidade local e, eventualmente, por vários outros tipos de leitores, como consultores ou assessores de diferentes partes interessadas, advogados, promotores, políticos e jornalistas.

É justamente essa característica que possibilita que o EIA e, especialmente, o Rima sejam facilitadores da discussão pública. Amplia-se, assim, o espectro de participantes implicados na discussão e com possibilidade de influenciar o processo decisório, ampliando o debate público sobre temas e questões que antigamente (ou seja, antes da legislação sobre AIA) ficavam restritos a determinados círculos ou monopólios de interpretação (conforme seção 17.3).

Para os redatores do estudo, o problema da multiplicidade e diversidade dos leitores é difícil de ser enfrentado. Tanto uma frase mal colocada como uma leitura desatenta de um texto excelente podem causar grandes “estragos”: um projeto pode ser questionado, sua aprovação pode ser mais trabalhosa, novos estudos podem ser solicitados. Se estudos tecnicamente impecáveis resultarem em relatórios mal estruturados, de apresentação pífia e mal escritos, o leitor terá um trabalho extremamente árduo e penoso para decifrar as intenções do proponente e as conclusões da equipe de consultores. Diferentemente de um mau romance, cuja leitura pode ser interrompida sem maiores consequências, um analista ambiental não pode abandonar a leitura de um EIA; um estudo mal redigido pode ser um desafio à boa vontade desse leitor, que terá um papel fundamental na eventual aprovação do projeto. Como diz um consultor norte-americano, “um estudo de impacto ambiental ilegível é um risco ambiental” (Weiss, 1989).

Mas o EIA e seu resumo não são os únicos meios de comunicação no processo de avaliação de impacto ambiental. Cada etapa do processo tem suas necessidades de comunicação. Em sua retrospectiva de 25 anos de atividade, a Comissão Holandesa de Avaliação Ambiental, com base na experiência de análise de cerca de 2.600 EIAs, responde à pergunta “quando uma avaliação ambiental merece uma medalha?” apontando três qualidades: boa comunicação, alternativas realistas e avaliação de impactos com suficiente nível de detalhe (NCEA, 2012, p. 10). A mensagem da Comissão é clara:

Participantes neste processo [decisório] precisam ser capazes de pensar construtivamente sobre as decisões a serem tomadas e o documento que emerge ao final do processo, o estudo de impacto ambiental, deve ser acessível. Isto requer mais que um formato atraente: a linguagem deve ser de fácil entendimento para o não especialista. A lei corretamente requer um resumo acessível ao público amplo, mas não é apenas o público que necessita este acesso: os políticos e altos funcionários também precisam de uma apresentação em linguagem clara das opções disponíveis e dos impactos ambientais que eles estarão autorizando.

(NCEA, 2012, p. 11)

O tipo de informação que cada um procura em um estudo ambiental e o grau de detalhe que lhe interessa variam muito. Alton e Underwood (2003, p. 141) apontam que “os profissionais da avaliação de impactos tradicionalmente têm escrito documentos para eles mesmos” em vez de pensarem nas necessidades e interesses dos leitores dos estudos e relatórios. O analista ambiental é um profissional da avaliação de impactos e estará interessado em conhecer não só os resultados, mas também os métodos que permitiram que a equipe que elaborou os estudos chegasse às suas conclusões. Esse leitor também quer saber quais as técnicas utilizadas para análise dos dados e as justificativas para as conclusões apresentadas no estudo. Porém, há outros leitores com interesses diversos.

Muitos leitores dos estudos ambientais não são profissionais do ramo. Se o estudo e o relatório de impacto ambiental devem servir como base para uma discussão pública e para o “uso público da razão” (conforme seção 16.2) no processo decisório, então sua redação e apresentação devem buscar a redução do nível de ruído e interferência na comunicação. O ativista de uma organização não governamental poderá estar interessado em um único aspecto particular ou em como o empreendimento poderá afetar seus interesses — assim, a “Sociedade dos Amigos do Papagaio-de-cara-roxa” pode querer saber de que maneira o projeto proposto poderá afetar o hábitat ou as fontes de alimento dessa espécie. Da mesma forma, um grupo de interesse com outra perspectiva, como a associação comercial local, buscará informações sobre como seus negócios serão afetados pelo projeto. Já a comunidade local normalmente quer saber de que maneira o empreendimento poderá afetar seu modo de vida, quantos empregos serão criados ou se haverá transtornos na sua locomoção. Algumas pessoas têm interesse em saber se sua propriedade está situada nas proximidades da área de intervenção, ou se seu acesso será interrompido ou dificultado.

O Quadro 14.1, adaptado de Page e Skinner (1994), classifica os leitores dos estudos ambientais em cinco grupos principais, indicando seus respectivos pontos de vista. Trata-se, evidentemente, de uma divisão esquemática, pois, na prática, as perspectivas, os interesses e os pontos de vista se sobrepõem e se mesclam de modo muito mais intricado que qualquer esquema teórico. No entanto, essa classificação é útil para identificar que tipo de informação os diferentes leitores vão buscar nos estudos e, portanto, para orientar os redatores na preparação dos relatórios.

O analista técnico é aquele cuja principal função é emitir um parecer sobre a qualidade e suficiência do estudo de impacto ambiental. Essa é tipicamente a atribuição dos técnicos do órgão ambiental e dos profissionais das instituições governamentais consultadas pelo órgão licenciador. Seu envolvimento com o processo de AIA e sua perspectiva de análise é profissional, baseada em sua formação acadêmica e sua experiência anterior. Ele pode ter lido dezenas de estudos de impacto e pode ter participado da preparação de outros tantos; pode também ter trabalhado na construção ou na operação de um empreendimento similar àquele que está analisando. Seu principal objetivo, ao ler os estudos, é verificar se os quesitos atinentes à sua especialidade foram satisfatoriamente atendidos; em caso contrário, formulará exigências para apresentação de estudos complementares ou para esclarecimento de pontos dúbios. As informações buscadas por esse tipo de leitor referem-se aos métodos utilizados, às hipóteses que possam ter sido assumidas para realização dos levantamentos e para chegar às conclusões sobre o diagnóstico ambiental ou sobre a análise dos impactos, ou ainda aos bons fundamentos das conclusões (por exemplo, quanto à classificação dos impactos significativos, quanto à proposição de medidas mitigadoras e sua eficácia). Dentro do grupo de analistas, normalmente, encontra-se um especialista no tipo de projeto apresentado que buscará informações técnicas sobre o projeto e sobre as medidas mitigadoras, assim como justificativas para as escolhas apresentadas. Os analistas técnicos formam o grupo que provavelmente lerá o estudo de impacto ambiental com mais atenção. Para um bom entendimento, esse tipo de leitor não só aceita uma descrição detalhada como poderá ficar frustrado se as informações apresentadas forem superficiais.

Representantes de grupos de interesse, como organizações não governamentais, associações de moradores e associações comerciais, podem preocupar-se em conhecer um estudo ambiental, sobretudo quando se trata de um projeto polêmico, que possa afetar determinados bens ou interesses ou que modifique substancialmente o status quo de uma região ou de um local. Algumas associações podem dispor de quadros técnicos com expertise para análise de um estudo ambiental, enquanto outras podem solicitar apoio de universidades ou de voluntários, ou mesmo dispor de recursos para contratar consultores. A leitura de um estudo ambiental feita por representantes desses grupos é, muitas vezes, dirigida para partes do documento, como trechos do diagnóstico ambiental ou a descrição do projeto. As conclusões do estudo podem ser contestadas se não estiverem bem fundamentadas; medidas mitigadoras ou compensatórias podem ser vistas como insuficientes e pode haver demanda de novas medidas.

As informações buscadas por leitores desse grupo dizem respeito principalmente a seus interesses; há organizações com agendas voluntariamente restritas ou focadas — a proteção de determinado ambiente ou a promoção das atividades econômicas em um local —, mas há também organizações com missão ampla de proteção ambiental ou de defesa de interesses de amplas parcelas da sociedade, como os sindicatos. Um conhecimento prévio de quais são as principais partes interessadas (seção 16.6) pode alertar os redatores do EIA quanto a informações específicas que possam ser requeridas ou quanto à conveniência de apresentar análises mais aprofundadas a respeito de determinado impacto potencial do projeto analisado.

O público, aqui entendido como um conjunto de indivíduos1, busca nos estudos ambientais informações sobre como poderá ser afetado pelo projeto. Um vizinho da área de empreendimento terá interesse em saber se sua propriedade sofrerá alguma forma de impacto, se uma nascente poderá secar, se haverá caminhões passando diante de sua porta ou se sua residência estará sujeita a ruído excessivo. O conhecimento dos indivíduos sobre seu local de moradia ou de trabalho pode ser muito mais profundo do que o dos consultores que elaboraram o diagnóstico ambiental, embora não sistematizado em bases científicas (seção 9.4). Desse modo, informações apresentadas no EIA podem ser contestadas com base nesse conhecimento empírico, e isso pode influenciar os analistas do órgão ambiental. Muitas vezes, porém, as pessoas estão interessadas em informar-se sobre as consequências de um projeto para tomar decisões sobre como agir para preparar-se ou adaptar-se à nova situação que será criada com o empreendimento e o EIA também terá essa função, principalmente se não houver outros veículos de comunicação para informar o público.

Administrador do processo é um termo que designa uma pessoa ou grupo de pessoas com atribuições que variam entre jurisdições, pois seu papel e suas funções dependem da lei e de regulamentos. No Brasil, corresponde essencialmente aos dirigentes dos órgãos licenciadores. O administrador não tem tempo de ler todo o EIA e se baseia no parecer de uma equipe técnica. Sua principal preocupação é assegurar que todos os requisitos legais sejam atendidos e que os procedimentos administrativos sejam rigorosamente cumpridos. Se não o forem, o administrador pode ser contestado por isso, inclusive por via judicial. Cabe a ele a responsabilidade de levar aos tomadores de decisão um arrazoado sobre as vantagens e os riscos do projeto e de suas alternativas. O administrador pode ser contestado por grupos de interesse, se não obrigar o empreendedor a explorar com nível suficiente de detalhe todas as alternativas razoáveis de localização e de mitigação. Ele também pode ser questionado por seus superiores hierárquicos, em geral políticos sujeitos a pressões provenientes de todos os grupos de interesse, e deve prestar contas pelos mais variados problemas percebidos por esses grupos, como a demora na análise, não ter exigido estudos suficientemente detalhados, não ter dado a devida atenção a determinado bem legalmente protegido, privilegiar “interesses de ambientalistas radicais” ao invés das “necessidades prementes de desenvolvimento social e econômico do País” e administrar diversos outros pontos de vista conflitantes.

O tomador de decisão é também uma pessoa ou grupo de pessoas com perfil e atribuições diferentes segundo a jurisdição (seção 17.1). No Brasil, as decisões acerca da aprovação dos projetos submetidos ao processo de avaliação de impacto ambiental cabem seja a um colegiado (um conselho de meio ambiente) seja a um órgão governamental com atribuições de licenciamento ambiental. Em outras jurisdições, a decisão pode ser tomada por um organismo setorial, como um Ministério, ou por um conselho de ministros. Em qualquer hipótese, a decisão se dá na esfera política e leva em conta não somente os impactos ambientais, mas considerações de ordem econômica, social e política. O tomador de decisões está interessado em conhecer as implicações de sua decisão, as consequências, sob todos esses pontos de vista, de aprovar ou não o projeto. Nas decisões colegiadas, cada representante defende os interesses de seu grupo e poderá ter de justificar seu voto junto a suas bases. Os representantes poderão ler partes do estudo ambiental, em busca de informações selecionadas (e nunca ou raramente o estudo inteiro), mas estão fundamentalmente interessados em conhecer os prós e os contras de cada alternativa, até mesmo da alternativa de não aprovar o projeto.

Por fim, há leitores ocasionais dos estudos ambientais, não referidos no Quadro 13.1, dentre os quais pode-se destacar pessoas encarregadas da fiscalização dos atos governamentais, os órgãos de controle externo; no Brasil, são os membros do Ministério Público, que podem iniciar ações judiciais, envolvendo, desta forma, juízes e peritos. Caso haja contestação de uma decisão já tomada ou em vias de ser tomada, o estudo de impacto ambiental pode ser detalhadamente revisto à procura de erros e incongruências.

A comunicação em avaliação de impacto ambiental busca transmitir informação técnica multidisciplinar a um público variado com interesses específicos distintos. Especificamente o EIA busca demonstrar a viabilidade ou possibilidade de aceitação do projeto proposto (naturalmente, há que se pressupor que se um projeto é apresentado para licenciamento, o empreendedor o considera viável).

O que deve, então, ser comunicado ao público? Tipicamente, o estudo de impacto ambiental, como principal documento do processo de AIA, intenta comunicar:

as intenções do proponente do projeto;

as intenções do proponente do projeto;

os objetivos do projeto;

os objetivos do projeto;

as características técnicas do projeto e suas alternativas;

as características técnicas do projeto e suas alternativas;

as justificativas para a alternativa escolhida;

as justificativas para a alternativa escolhida;

a localização dos componentes do projeto;

a localização dos componentes do projeto;

os atributos ou as condições ambientais da área que poderá ser afetada pelo empreendimento;

os atributos ou as condições ambientais da área que poderá ser afetada pelo empreendimento;

os impactos que o empreendimento causará;

os impactos que o empreendimento causará;

as medidas que podem ser tomadas para evitar, reduzir ou compensar os impactos negativos.

as medidas que podem ser tomadas para evitar, reduzir ou compensar os impactos negativos.

Além do estudo e do relatório de impacto ambiental (ou outros estudos ambientais), que são documentos obrigatórios, essa informação pode ser transmitida por meio de diferentes suportes, incluindo folhetos informativos, vídeos, CD-ROMs e sites na internet. Pode também ser transmitida de forma oral em reuniões e audiências públicas.

Toda comunicação pressupõe os seguintes componentes básicos:

1] um emissor: a equipe de avaliação de impacto ambiental;

2] os receptores: os leitores dos estudos ambientais;

3] um código: neste caso, principalmente a linguagem escrita;

4] um meio, canal ou veículo de comunicação: o EIA, o Rima e outros veículos;

5] a mensagem que se deseja transmitir.

Ademais, é preciso considerar o contexto ou o referente da comunicação. No processo de avaliação de impacto ambiental, esse contexto é o do debate e processo decisório público fundamentado nos estudos ambientais.

Ao receber uma mensagem, o receptor a decodifica, segundo sua capacidade analítica, seu conhecimento, seu sistema de valores etc. Evidentemente, o receptor estará também recebendo outras mensagens por outros meios, e algumas podem ser referir ao próprio projeto analisado no EIA. Essas mensagens podem ser oriundas de emissores que tenham determinada posição ou interesse sobre o projeto (por exemplo, que sejam contrários) e podem ter o intuito expresso de influenciar a decodificação e a recepção da mensagem enviada pelo empreendedor.

Assim, o emissor não deveria menosprezar a necessidade de sua mensagem dispor de qualidades como objetividade (ou seja, procurar reduzir a ambiguidade) e inteligibilidade (ou seja, que haja a compreensão, pelo receptor, da mensagem na extensão proposta pelo emissor). Excluem-se, obviamente, da discussão deste capítulo, os casos de deliberada manipulação, em que a intenção é justamente confundir o leitor.

Um dos maiores desafios dos redatores de estudos ambientais é a transmissão de informação técnica e científica para um público amplo. Muitos especialistas da área de comunicação concordam que o conteúdo de ordem ambiental é dos mais difíceis de transmitir. Harrison (1992, p. 6) aponta quatro razões para distinguir comunicação ambiental de outras modalidades: a complexidade, a dimensão técnica, o impacto pessoal e os elementos de risco. Em termos de comunicação inserida no processo de avaliação de impacto ambiental, essas quatro características têm os seguintes aspectos relevantes:

Complexidade: o conteúdo da mensagem não pode ser transmitido na forma de uma breve explanação; demanda conceitos e conhecimentos de ordem científica (multidisciplinar), de natureza jurídica e envolve também aspectos relativos a estratégias empresariais, a políticas de governo e à distribuição (desigual) dos benefícios e dos ônus decorrentes.

Complexidade: o conteúdo da mensagem não pode ser transmitido na forma de uma breve explanação; demanda conceitos e conhecimentos de ordem científica (multidisciplinar), de natureza jurídica e envolve também aspectos relativos a estratégias empresariais, a políticas de governo e à distribuição (desigual) dos benefícios e dos ônus decorrentes.

Dimensão técnica: a equipe do proponente do projeto, assim como os consultores, têm um conhecimento técnico que supera em muito o dos vários segmentos do público interessado; o público tende a ver o projeto e suas consequências como uma totalidade (raciocínio integrador), ao passo que os técnicos tendem a ver e a explicar os projetos como um sistema composto de diversas partes articuladas (raciocínio analítico).

Dimensão técnica: a equipe do proponente do projeto, assim como os consultores, têm um conhecimento técnico que supera em muito o dos vários segmentos do público interessado; o público tende a ver o projeto e suas consequências como uma totalidade (raciocínio integrador), ao passo que os técnicos tendem a ver e a explicar os projetos como um sistema composto de diversas partes articuladas (raciocínio analítico).

Impacto pessoal: poucas formas de comunicação envolvem o público de modo tão pessoal — “as pessoas trazem suas mais radiantes esperanças e seus mais obscuros receios para a discussão, e frequentemente veem as questões ambientais como ameaças diretas às suas famílias e comunidades” (Harrison, 1992, p. 7); o tom decididamente emocional das declarações de muitas pessoas (a favor ou contra) contrasta com o rigor racionalista das previsões de impacto e com a formalidade administrativa (senão burocrática) do processo administrativo de análise e aprovação de empreendimentos.

Impacto pessoal: poucas formas de comunicação envolvem o público de modo tão pessoal — “as pessoas trazem suas mais radiantes esperanças e seus mais obscuros receios para a discussão, e frequentemente veem as questões ambientais como ameaças diretas às suas famílias e comunidades” (Harrison, 1992, p. 7); o tom decididamente emocional das declarações de muitas pessoas (a favor ou contra) contrasta com o rigor racionalista das previsões de impacto e com a formalidade administrativa (senão burocrática) do processo administrativo de análise e aprovação de empreendimentos.

Riscos: nos casos de empreendimentos perigosos ou de consequências incertas, a comunicação é particularmente difícil, devido às diferentes modalidades de apreensão e percepção do risco (conforme seção 12.6).

Riscos: nos casos de empreendimentos perigosos ou de consequências incertas, a comunicação é particularmente difícil, devido às diferentes modalidades de apreensão e percepção do risco (conforme seção 12.6).

No entanto, se a comunicação com o público requer atenção e dedicação, a preparação de documentos escritos, na forma de estudos ambientais, é “talvez a mais importante atividade no processo de avaliação de impacto ambiental” (Canter, 1996, p. 623), merecendo cuidado especial da equipe envolvida nos estudos.

Em várias jurisdições, regulamentos estabelecem diretrizes quanto ao conteúdo mínimo ou à estrutura de um estudo de impacto ambiental. Como as funções dos estudos ambientais são similares, diferentes jurisdições estabelecem conteúdos mínimos muito parecidos. A forma de apresentação, contudo, apresenta variações, como já visto no conteúdo do diagnóstico ambiental (Quadro 9.2). O Quadro 14.2 apresenta uma estrutura típica de um EIA no Brasil.

Além de atender a esses requisitos legais, os estudos de impacto ambiental poderão servir eficazmente como instrumento de comunicação se certos cuidados forem tomados na sua redação e apresentação. A notória dificuldade que experimentam engenheiros e outros técnicos em escrever de forma clara não poderia deixar de se manifestar na redação de um estudo de impacto ambiental. Idealmente, as empresas de consultoria deveriam contar com um consultor linguístico e estilístico em suas equipes. O fato dos relatórios serem escritos por diferentes profissionais dificulta ainda mais a tarefa de entregar um produto minimamente legível e compreensível, apresentado de forma padronizada, que exiba o uso consistente de termos e conceitos e evite jargão técnico muitas vezes desnecessário.

A exigência de que um resumo não técnico seja parte ou acompanhe um EIA - comum em muitos países - tem por objetivo facilitar a comunicação com o público não especialista. Em Portugal, a lei define resumo não técnico como:

Quadro 14.2 Estrutura típica de um estudo de impacto ambiental no Brasil

SUMÁRIO |

LISTAS DE QUADROS, FIGURAS, FOTOS E ANEXOS |

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS |

RESUMO |

INTRODUÇÃO |

Apresentação básica do empreendimento e resumo de suas características principais Informação sobre termos de referência ou diretrizes seguidas Apresentação do estudo, estrutura e conteúdo dos capítulos |

INFORMAÇÕES GERAIS |

Localização e acessos Apresentação da empresa proponente Objetivos e justificativas do empreendimento Histórico do empreendimento e das etapas de licenciamento Análise da compatibilidade do empreendimento com a legislação incidente Análise da compatibilidade do empreendimento com planos e programas governamentais |

DESCRIÇÃO DE EMPREENDIMENTO E SUAS ALTERNATIVAS |

Alternativas consideradas Critérios de seleção e justificativa de escolha Atividades e componentes do empreendimento nas etapas de implantação, operação e desativação Cronograma do projeto |

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL |

Descrição da área de estudo Diagnóstico do meio físico Diagnóstico do meio biótico Diagnóstico do meio antrópico |

ANÁLISE DOS IMPACTOS |

Metodologia empregada Identificação, previsão e avaliação dos impactos ambientais Síntese do prognóstico ambiental |

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL |

Medidas mitigadoras, compensatórias e de valorização Plano de recuperação de áreas degradadas Programa de monitoramento e acompanhamento Cronograma de implantação |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |

EQUIPE TÉCNICA (INCLUINDO UM PARÁGRAFO SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE CADA PROFISSIONAL) |

GLOSSÁRIO |

ANEXOS: Termos de referência do estudo Mapas, plantas, figuras, fotos Estudos específicos detalhados Leis ou trechos de leis citados Laudos de ensaios e análises Listas de espécies Memórias de cálculo e anteprojetos de medidas mitigadoras Cópias de documentos (como certidões municipais, memorandos de entendimento, atas de reuniões, registros de audiências ou reuniões públicas etc.) |

[…] documento que integra o EIA, de suporte à participação pública, que descreve, de forma coerente e sintética, numa linguagem e com uma apresentação acessível à generalidade do público, as informações constantes do respectivo EIA.

(Decreto-Lei nº 69, de 3 de maio de 2000, art. 2º, alínea q).

Trata-se, portanto, não apenas de linguagem, mas também de apresentação acessível, que pode ser feita, por exemplo, mediante o uso de recursos gráficos. A regulamentação brasileira estabelece as seguintes diretrizes quanto à apresentação do Relatório de Impacto Ambiental:

O Rima deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação.

(Resolução Conama 1/86, Art. 9º, parágrafo único).

Nesse artigo da Resolução Conama sobre os estudos de impacto ambiental, é clara a intenção de tornar o relatório inteligível não somente por especialistas, mas por qualquer interessado. Aqueles que preparam os estudos devem se preocupar com a eficácia da comunicação, empregando técnicas de comunicação visual e adotando “linguagem acessível”, isto é, livre de jargões. Os autores devem preparar um relatório cuja forma seja “adequada à sua [do leitor] compreensão”. Logo, é evidente a intenção de envolver o público interessado no processo decisório, o que somente poderá ser possível se os interessados estiverem suficientemente informados sobre o projeto e seus impactos.

Ora, comunicar de forma eficaz requer, sim, o uso de linguagem acessível e de técnicas de comunicação visual, mas, acima de tudo, necessita de clareza na escrita, correção na redação, um entendimento cristalino das finalidades dos estudos ambientais e uma noção dos interesses dos leitores. O texto deve ser “compreensível, porém rigoroso” (Eccleston, 2000).

Também a regulamentação americana deixa claros os objetivos de efetiva comunicação que se espera dos documentos escritos produzidos ao longo do processo de avaliação de impacto ambiental:

Os estudos de impacto ambiental devem ser escritos em linguagem simples e podem usar materiais iconográficos apropriados, de forma que os tomadores de decisão e o público possam entendê-los prontamente. As agências devem empregar redatores que escrevam em prosa clara, ou editores para escrever, fazer revisões ou editar os estudos, que deverão ser baseados em análise e dados provenientes das ciências naturais e sociais e das artes do planejamento ambiental.

(Council of Environmental Quality, Regulations for Implementing NEPA, Section 1502.8.)

Não poderia ser mais clara a desconfiança na capacidade comunicativa de técnicos, cientistas e demais especialistas. A regulamentação do Conselho de Qualidade Ambiental americano, publicada depois da análise dos primeiros anos de prática de AIA, é bem detalhada quanto ao formato do estudo de impacto ambiental e dá várias outras diretrizes a respeito de seu conteúdo, como, por exemplo:

sobre o diagnóstico ambiental: Dados e análises devem ser proporcionais à importância dos impactos e o material menos importante deve ser resumido, consolidado ou simplesmente citado como referência. […] Descrições verborrágicas do ambiente afetado não são em si mesmas um sinal da adequação de um estudo de impacto ambiental.

(Idem, Section 1502.15.)

sobre o resumo: Todo estudo de impacto ambiental deve conter um resumo que o sintetize de modo adequado e exato. O resumo deve enfatizar as principais conclusões, as áreas onde haja controvérsias (incluindo questões levantadas […] pelo público) […] O resumo não deve normalmente exceder 15 páginas.

(Idem, Section 1502.12.)

Serão tais critérios de clareza cumpridos pela maioria dos estudos ambientais?

A dificuldade de boa parte dos engenheiros e cientistas em comunicar-se com um público leigo é bem conhecida (Barrass, 1979). No caso de estudos multidisciplinares, o “leigo” pode ser outro engenheiro ou cientista que não domine as técnicas, os conceitos ou o jargão de um campo do conhecimento que não é o seu.

As principais deficiências dos estudos de impacto ambiental em termos de comunicação foram classificadas por Weiss (1989) em três grupos: (i) erros estratégicos, (ii) erros estruturais e (iii) erros táticos. Trata-se de erros que “minam a clareza e a credibilidade de muitos estudos de impacto ambiental” (p. 236).

Erros estratégicos ocorrem devido à parca compreensão — por parte dos integrantes da equipe multidisciplinar e da coordenação — das razões pelas quais são feitos os estudos ambientais e para quem se destinam. Muitos profissionais assumem — erroneamente — que os relatórios serão lidos apenas por especialistas, esquecendo-se dos demais grupos de leitores (Quadro 14.1); dentre eles encontram-se aqueles favoráveis ao projeto, que “esperam que o EIA não apresente nenhuma previsão de impactos inevitáveis ou indique alternativas mais favoráveis”, e o grupo a priori contra o projeto, “alerta a qualquer passagem na qual impactos negativos tenham sua importância menosprezada” (Weiss, 1989, p. 237). Mesmo quando o EIA atende formalmente ao conteúdo exigido, erros estratégicos podem marcar o estudo. Weiss identifica uma tendência comum em engenheiros, cientistas e acadêmicos de “escrever (divagar) a respeito do assunto”, esquecendo que o EIA deve atender a objetivos de comunicação, pois, “quanto mais fascinado estiver um autor com o seu tema, maior o risco de o texto perder o foco e frustrar o leitor”. Talvez a mais típica expressão dessa fascinação sejam as longas descrições de aspectos regionais que povoam muitos diagnósticos ambientais.

Poucos desenvolvem habilidades comunicativas, por meio da escrita, que lhes concedam trânsito e compreensão entre um leque amplo de leitores. Engenheiros e cientistas naturais parecem usar um dialeto próprio — ou mais que isso, um “tecnoleto monossêmico” (Serres, 1980). Especialistas nos mais variados tipos de modelagem se recusam a explicar em que se baseiam seus modelos — pior ainda, não os usam para explorar possibilidades ou verificar hipóteses, mas parecem acreditar neles e se esquecem de avisar que os resultados dependem das premissas adotadas. Cientistas sociais ou, na sua falta, outros que se aventuram por essas searas, costumam usar palavras conhecidas de todos, mas sua articulação nem sempre faz sentido para os não iluminados. Infelizmente, os profissionais da comunicação nem sempre ajudam: os especialistas acham que suas ideias ficam truncadas ou que os textos, editados e enxutos, são francamente errados.

Os EIAs e Rimas certamente não se destinam a se tornar best-sellers, mas é desconcertante quando o leitor desiste já na segunda página. É também curioso que tantos coordenadores de estudos se espantem quando lhes fazem perguntas sobre assuntos que eles acreditam estar suficientemente explicados no EIA — na maioria das vezes, ou não está suficientemente explicado, ou o leitor não conseguiu avançar na leitura e chegar na página que contém essa informação.

Esses comentários podem parecer um indulto àqueles que têm a tarefa profissional de ler e comentar estudos ambientais — e realmente o são. Infelizmente, os analistas e os críticos de um EIA também têm de se exprimir por escrito, e os resultados não são melhores. Basta escolher ao acaso um parecer técnico de análise de um EIA. Naturalmente há exceções, e há EIAs e pareceres bem redigidos, mas também são exceções.

Erros estratégicos são comuns. Um exemplo desse tipo de erro, provavelmente resultante de pouco cuidado na redação e revisão, é a seguinte passagem, extraída do capítulo relativo à análise dos impactos de um estudo de impacto ambiental:

Outros pontos, como aumento do tráfego de caminhões, risco de acidentes de trânsito e atropelamentos, podem ser considerados irrelevantes, uma vez que será restrito a um aumento pouco significativo durante a fase de implantação, referente ao transporte dos equipamentos a serem instalados na área.

Dizer que risco de atropelamento é irrelevante é, no mínimo, uma afirmação infeliz, que provavelmente não será compartilhada pelos moradores dos locais sujeitos a esse impacto. No limite, tal afirmação poderia levar a uma situação constrangedora se em uma audiência pública alguém pedisse ao empreendedor ou ao coordenador do estudo que confirmasse sua interpretação de que um atropelamento é irrelevante.

Erros estruturais referem-se à organização do relatório e à dificuldade de o leitor encontrar as informações relevantes requeridas, muitas vezes perdidas ou esparsas ao longo do texto. Weiss (1989, p. 238) critica os estudos montados como “colchas de retalhos” com a finalidade de atender aos itens de termos de referência e facilitar a revisão por parte de técnicos de agências governamentais (“o analista superficial poderá facilmente verificar que todos os itens requeridos foram contemplados”), porque a função de um estudo ambiental não é atender a uma lista de verificação, mas apresentar informação e análise relevantes para permitir uma discussão pública esclarecida do projeto e de seus impactos. Ainda segundo Weiss, muitos leitores não têm interesse em “refletir sobre a história do planeta antes de saber se o lençol local de água subterrânea será comprometido”. Tudo isso leva a suspeitar que muitos estudos ambientais são deliberadamente estruturados e redigidos de modo a dificultar a leitura atenta e a ludibriar o leitor.

Ryan et al. (2011) analisaram 32 EIAs e estudos ambientais simplificados preparados entre 2007 e 2010 pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, aplicando critérios de legibilidade compilados da literatura e de guias de boas práticas. Os estudos analisados, de acordo com esses autores, enquadraram-se como de leitura “difícil” a “muito difícil”, com duas recomendações de boa prática consistentemente ausentes: as sentenças eram longas demais e raramente havia transição entre parágrafos.

Ademais, também os resumos analisados por Ryan et al. (2011) — que deveriam facilitar a compreensão dos estudos — foram enquadrados como de leitura “difícil” ou “muito difícil”. Usando uma escala que associa a complexidade de um texto ao número de anos de estudo do leitor, os autores constataram que a compreensão de alguns resumos requereria que o leitor estivesse “no início dos estudos de doutorado” (p. 196).

Perdicoúlis e Glasson (2012) estudaram um aspecto particular de comunicação nos EIAs: se as relações de causa e consequência que pressupõem a tarefa de identificação de impactos são apresentadas de maneira clara. Os autores analisaram uma amostra de dez estudos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, encontrando problemas na comunicação da causalidade em todos eles, sendo as principais falhas as lacunas de informação sobre uma ou mais categorias: o componente ambiental em questão, a causa, a relação de causalidade, o impacto e a explanação da relação de causalidade. Esse é um erro estrutural, uma vez que a identificação de impactos é um item de conteúdo central em um EIA.

Um erro estrutural muito comum é apresentar quadros sintéticos, como matrizes de impacto, incoerentes ou inconsistentes com o texto correspondente: impactos que aparecem em matrizes e não estão descritos no texto, impactos que aparecem descritos com palavras diferentes em matrizes e em capítulos distintos do EIA, impactos classificados como pouco importantes em uma parte do texto e como insignificantes em quadros etc.

Já os erros táticos são os erros de ortografia, pontuação, concordância etc., somados àqueles que resultam da dificuldade encontrada por muitas pessoas de passar para o papel ideias que, em sua mente, parecem muito claras. O resultado é que o leitor não compreende o que o escritor quis dizer, ao passo que este pensa que qualquer leitor entendeu perfeitamente não só o que foi escrito, como também o que pensou o autor da frase. Afirma Weiss (1989, p. 239): “Erros táticos acrescentam atrito à comunicação. Onde deveria haver uma simples transmissão de fatos e ideias do escritor para o leitor, há distrações, irritações, obstáculos”.

A citação abaixo ilustra um erro tático na apresentação da justificativa de um empreendimento:

[…] os rios constituintes da hidrovia […] tem [sic] características associadas a [sic] geomorfologia apresentando em seu leito, trechos arenosos onde os depósitos de sedimentos, representados pelos bancos de areia, são as restrições à navegação e trechos rochosos nos quais as estruturas rochosas, representadas pelos pedrais e os chamados travessões, é que são limitantes.

O redator poderia ter escrito simplesmente que os rios apresentam obstáculos à navegação, como bancos de areia e trechos rochosos, conhecidos como pedrais e travessões. Esse erro poderia ser facilmente corrigido por meio da leitura atenta do próprio autor ou por um trabalho de revisão gramatical e estilística.

Entretanto, as deficiências de habilidade ou as limitações intelectuais dos redatores não são os únicos motivos que podem explicar que haja tantos EIAs de difícil compreensão. Ryan et al. (2011) ponderam que os EIAs “tornaram-se coleções volumosas de dados com o objetivo de resistir a apelações administrativas e a questionamentos judiciais”, de maneira similar à apontada por Snell e Cowell (2006) para explicar o “inchamento” dos termos de referência de EIAs no Reino Unido. Afinal, muitos EIAs são extremamente longos porque precisam atender a termos de referência complexos ou prolixos, quando não ambíguos. Se, além disso, precisarem ser “à prova de ações judiciais”, percebe-se que a tarefa dos redatores de um EIA é muito difícil.

Há inúmeros manuais de redação e outras obras de referência com recomendações para uma comunicação escrita eficaz. Se ao menos esses princípios básicos fossem seguidos, a legibilidade da maioria dos estudos ambientais já seria bastante ampliada. Alguns autores fornecem sugestões específicas para a preparação de relatórios ambientais, como Canter (1996), Dorney (1989) e Eccleston (2000).

Poucas empresas de consultoria preocupam-se em submeter a versão final do estudo ao crivo de um revisor gramatical e estilístico, e provavelmente menos ainda buscam os serviços de profissionais da comunicação para auxiliar a planejar o estudo, a organizar sua estrutura e a fazer uma boa diagramação. Normalmente os prazos, mais do que os custos, são apontados como justificativas para tal lacuna, um argumento que certamente peca por desconsiderar que um relatório ilegível tardará mais para ser lido, ou pior, será devolvido.

O fato dos relatórios serem escritos a muitas mãos só dificulta a tarefa de torná-los coerentes e legíveis. Certamente cabe ao coordenador do estudo dar diretrizes claras aos especialistas quanto ao estilo e formato de suas contribuições, ainda que muitos deles acabem não seguindo as orientações. O coordenador poderá desempenhar um papel importante na homogeneização do texto, eliminando as incongruências mais evidentes e informações contraditórias. Contudo, todo cuidado é pouco para não alterar as informações factuais, as interpretações e as conclusões dos autores originais.

As deficiências do trabalho multidisciplinar transparecem facilmente em um estudo de impacto ambiental. A compartimentação excessiva do texto é um dos indicativos. O abuso de termos técnicos e de jargão é outro, e isso pode rapidamente desencorajar a leitura de seções inteiras do relatório. Um dos papéis do especialista em comunicação é auxiliar o coordenador como se fosse um tradutor, “lavando” o jargão sem “turvar” o significado (Dorney, 1989).

Quando estudos especializados são encomendados a consultores, os relatórios por eles produzidos raramente podem ser utilizados ipsis litteris. Podem conter uma descrição do empreendimento que já constará do capítulo do EIA, revisões de documentos e de bibliografia que já terão sido incluídas em outras seções, além de informação técnica detalhada e de apêndices como memórias de cálculo, laudos de ensaios etc. É função do coordenador dos estudos — possivelmente auxiliado por um editor —, extrair do texto preparado por esse consultor as partes que melhor se adaptem a cada seção da estrutura do EIA. Também pode haver interesse em manter a integridade desse relatório (motivado por precaução contra eventuais ações judiciais), situação em que ele poderá ser colocado como apêndice, cabendo ainda ao coordenador selecionar as informações e análises mais relevantes para serem inseridas em capítulos ou seções determinados do EIA.

Depurar o texto de excesso de informação detalhada facilita a vida do leitor. Anexar estudos detalhados é uma excelente maneira de não dispersar sua atenção. Assim, descrições de dados e resultados de modelagens, longos diagnósticos, listas de espécies de fauna e flora e muitas outras informações podem ser mais facilmente consultadas por quem realmente se interessa pelo detalhe. A maneira de apresentar o diagnóstico sobre fauna e flora é um bom exemplo. A maioria dos leitores não tem interesse em analisar quadros contendo a lista de dezenas de nomes científicos e seus respectivos hábitats, locais e épocas do ano em que foram avistados. Tudo isso pode ocupar várias páginas de apêndices, deixando para o texto principal as observações mais relevantes que resultaram desses levantamentos, como a presença de espécies ameaçadas ou o número total de espécies de cada grupo registrado durante os trabalhos de campo.

Eccleston (2000, p. 155) recomenda que se deveria “envidar todos os esforços para se evitar até mesmo uma aparência de parcialidade” no texto, chegando a sugerir que se empregue o condicional ao invés do futuro, para deixar claro que nenhuma decisão foi ainda tomada. Por outro lado, em muitos EIAs encontram-se recomendações dos consultores especializados mantidas na forma original, ou seja, como recomendação ou sugestão, sem deixar claro se foram efetivamente acatadas pelo empreendedor. Isso confunde o leitor e o analista. Para maior clareza, termos como deve, deveria ou é importante que (referindo-se a medidas de gestão ou à descrição do empreendimento, entre outros), devem ser evitados e substituídos por expressões afirmativas do tipo será executado ou será construído caso o projeto venha a ser aprovado.

Uma estratégia para atender às necessidades dos vários tipos de leitores é prover ferramentas que permitam a rápida localização de informações relevantes. Um sumário detalhado (e evidentemente paginado) é o mínimo que pode ser oferecido, mas índices remissivos também são de grande valia. Esses índices normalmente são colocados no final de cada volume e facilitam a localização de informações-chave.

Outras técnicas editoriais podem ser utilizadas como meios de reforço do texto, como o uso de caixas (boxes) para destacar conclusões ou informação-chave ou o emprego de fontes maiores ou realçadas, e podem auxiliar na leitura e contribuir para proporcionar maior conforto visual.

Quadros e tabelas são uma excelente maneira de transmitir informação sintética ao leitor. O espaço limitado leva o autor a se concentrar no essencial, e a necessidade de preencher todas as colunas favorece a própria escrita, incitando os autores a um exame sistemático das questões sintetizadas no quadro. Quadros de impactos e de medidas mitigadoras são bastante comuns em estudos ambientais e parte do texto poderia ser simplesmente substituída por tais quadros.

Mapas e plantas são outra forma de sintetizar informação. Em muitos estudos ambientais, por economia de tempo e de recursos, são aproveitados plantas e desenhos técnicos elaborados para outras finalidades (por exemplo, o projeto técnico ou a obtenção de autorizações governamentais), muitas vezes exibindo excesso de detalhes. Vários desses documentos não interessam ao analista ambiental e dificultam a compreensão dos aspectos essenciais do empreendimento. Tal reutilização de desenhos deve ser evitada.

A preparação de mapas temáticos, como cartas geomorfológicas ou geológicas, pode ser exigência de termos de referência, mas muitas pessoas têm dificuldade de entendê-las. O mesmo vale para plantas do empreendimento, fluxogramas e desenhos técnicos. Como forma de facilitar a compreensão, muitas vezes é possível inserir fotos ou textos explicativos em mapas e plantas, sem prejudicar a transmissão de informação de cunho eminentemente técnico.

Ilustrar o texto com fotografias também auxilia na compreensão, desde que a quantidade de fotos não seja excessiva e que elas tenham legendas autoexplicativas. Fotografias podem ser facilmente acomodadas junto ao texto para não tomar muito espaço nem quebrar a sequência de leitura. Uma boa diagramação é essencial para que ilustrações e textos sejam complementares e não haja apresentação de um contra o outro — evidentemente as fotos e ilustrações devem sempre ser chamadas no texto, da mesma forma que quadros, tabelas e diagramas, e inseridas o mais próximo possível do ponto de chamada. Caso haja necessidade ou interesse de incluir um número elevado de fotos, como de levantamentos faunísticos ou florísticos, ou de comunidades ou propriedades rurais, o mais conveniente é selecionar poucas fotos representativas para o volume principal e incluir todo o conjunto como um anexo.

Feininger (1972, p. 11-12) relaciona os seguintes propósitos para a fotografia: informação, informação intencionada, pesquisa, documentação, entretenimento e autoexpressão. Seu emprego em relatórios técnicos está principalmente relacionado à informação (“seu propósito é educar as pessoas ou permitir-lhes tomar as decisões corretas”) e à documentação (“a fotografia conserva conhecimentos e fatos de forma facilmente acessível”). A categoria “informação intencionada” de Feininger tem como propósito “vender um produto, um serviço, uma ideia” (p. 11); supõe-se que não deva ser esse o propósito de um EIA. Desta forma, espera-se que as fotografias inclusas em um EIA informem e documentem, ou seja, informem os leitores sobre as características ambientais das áreas de estudo, completando e facilitando a compreensão do texto e dos mapas, e documentem determinadas tarefas executadas durante a preparação do EIA, como a coleta de amostras e a realização de entrevistas ou de reuniões públicas.

As legendas de fotos deveriam ser usadas como oportunidade de salientar as informações mais importantes, um convite ao leitor para ler também, atentamente, a foto, em vez de passar os olhos rapidamente por ela. Por exemplo, ao invés de legendar “aspecto da área a ser inundada”, a fotografia poderia ter uma legenda como “vista da área a ser inundada, tomada a partir da atual residência do Sr. José Silveira; notar em primeiro plano uma área de cultura temporária e, ao fundo, à direita, fragmento de vegetação em estágio médio de regeneração”.

Nunca é demais lembrar que a qualidade das fotos é tão importante quanto a qualidade do texto — não se trata somente de resolução ou nitidez (instruções que podem ser facilmente fornecidas e seguidas para a tomada e a reprodução de fotos digitais), mas também, e principalmente, de enquadramento, foco nos elementos principais, contraste, iluminação e todos os demais elementos que fazem uma boa foto. Não se espera que as fotos de um EIA tenham qualidades artísticas memoráveis, mas “a foto é como a palavra: uma forma que imediatamente diz algo” (Barthes, 1986, p. 74), e há de cuidar-se do que se diz em um relatório técnico.

Imagens aéreas verticais (aerofotogrametria ou imagens de satélite) ou oblíquas (tomadas de avião, helicóptero ou outro tipo de aeronave) podem agregar muita informação e facilitar o entendimento, além de poder substituir várias tomadas terrestres.

O excesso de fotografias pode ser tão prejudicial quanto o excesso de palavras. Intermináveis registros fotográficos de fauna, vegetação, afloramentos geológicos ou domicílios inventariados são de utilidade duvidosa e, nos casos de necessidade imperiosa (por exemplo, para atender termos de referência), podem ser remetidos para apêndices impressos ou mesmo unicamente em formato digital.

Sintetizando as diversas recomendações, algumas regras práticas para a apresentação de estudos ambientais (ou de qualquer relatório técnico) são apresentadas a seguir:

Quanto à estrutura, um bom relatório deve:

conter sumário paginado;

conter sumário paginado;

conter resumo executivo sintetizando o principal conteúdo do estudo;

conter resumo executivo sintetizando o principal conteúdo do estudo;

conter resumo por capítulo;

conter resumo por capítulo;

evitar compartimentação excessiva do texto, ou seja, muitas subdivisões e numeração de seções que contenham mais de quatro algarismos; o Guia de Linguagem Simples do governo americano recomenda no máximo três algarismos para documentos governamentais destinados aos cidadãos (Federal Plain Language Guidelines, março de 2011);

evitar compartimentação excessiva do texto, ou seja, muitas subdivisões e numeração de seções que contenham mais de quatro algarismos; o Guia de Linguagem Simples do governo americano recomenda no máximo três algarismos para documentos governamentais destinados aos cidadãos (Federal Plain Language Guidelines, março de 2011);

adotar títulos e subtítulos apropriados;

adotar títulos e subtítulos apropriados;

incluir índices analíticos, lista de siglas, lista de figuras, tabelas, apêndices e anexos;

incluir índices analíticos, lista de siglas, lista de figuras, tabelas, apêndices e anexos;

incluir glossário.

incluir glossário.

Quanto às referências e fontes de documentação, um bom relatório deve:

citar de forma completa todas as referências bibliográficas utilizadas;

citar de forma completa todas as referências bibliográficas utilizadas;

citar de forma completa todos os relatórios internos e demais relatórios não publicados, incluindo título, autores, entidade ou setor que o realizou, ano e demais informações que permitam a localização do documento para consulta e verificação das informações apresentadas;

citar de forma completa todos os relatórios internos e demais relatórios não publicados, incluindo título, autores, entidade ou setor que o realizou, ano e demais informações que permitam a localização do documento para consulta e verificação das informações apresentadas;

citar sites da internet consultados, incluindo a data da consulta;

citar sites da internet consultados, incluindo a data da consulta;

citar entrevistas telefônicas, mencionando pessoa entrevistada e data;

citar entrevistas telefônicas, mencionando pessoa entrevistada e data;

citar correspondências oficiais, informando data, número e órgão emissor.

citar correspondências oficiais, informando data, número e órgão emissor.

Quanto ao estilo, um bom relatório deve:

ser conciso sem ser lacônico;

ser conciso sem ser lacônico;

dar ao leitor informação suficiente para justificar sua conclusão;

dar ao leitor informação suficiente para justificar sua conclusão;

evitar jargão técnico e explicar os termos menos usuais;

evitar jargão técnico e explicar os termos menos usuais;

remeter toda informação muito técnica para apêndices devidamente identificados;

remeter toda informação muito técnica para apêndices devidamente identificados;

colocar como apêndice estudos técnicos completos (como modelagens, levantamentos de espécies, sondagens de opinião etc.);

colocar como apêndice estudos técnicos completos (como modelagens, levantamentos de espécies, sondagens de opinião etc.);

utilizar palavras e conceitos coerentemente ao longo do texto;

utilizar palavras e conceitos coerentemente ao longo do texto;

anunciar os objetivos de cada capítulo no seu início;

anunciar os objetivos de cada capítulo no seu início;

de preferência, incluir um resumo do capítulo ao seu início;

de preferência, incluir um resumo do capítulo ao seu início;

padronizar a apresentação de figuras, tabelas, ilustrações, capítulos, seções e subseções;

padronizar a apresentação de figuras, tabelas, ilustrações, capítulos, seções e subseções;

numerar todas as figuras, tabelas e ilustrações, e sempre chamá-las no texto;

numerar todas as figuras, tabelas e ilustrações, e sempre chamá-las no texto;

inserir figuras, tabelas e ilustrações imediatamente após sua chamada no texto (na mesma página ou na página seguinte);

inserir figuras, tabelas e ilustrações imediatamente após sua chamada no texto (na mesma página ou na página seguinte);

informar sempre as unidades de medida utilizadas;

informar sempre as unidades de medida utilizadas;

definir sempre o significado de termos subjetivos antes de empregá-los (médio, grande, muito importante, relevante, insignificante etc.);

definir sempre o significado de termos subjetivos antes de empregá-los (médio, grande, muito importante, relevante, insignificante etc.);

evitar siglas e usá-las com parcimônia, sempre explicando seu significado quando do primeiro uso, além de descrevê-las em uma lista de abreviaturas no início do relatório;

evitar siglas e usá-las com parcimônia, sempre explicando seu significado quando do primeiro uso, além de descrevê-las em uma lista de abreviaturas no início do relatório;

salientar em negrito ou itálico as informações e as conclusões mais importantes;

salientar em negrito ou itálico as informações e as conclusões mais importantes;

cuidar da programação visual do documento.

cuidar da programação visual do documento.

Quanto às ilustrações, um bom relatório deve:

incluir material iconográfico relevante (fotografias, desenhos), com legendas autoexplicativas, de forma que o leitor não precise ler todo o texto para entender a mensagem transmitida pela ilustração;

incluir material iconográfico relevante (fotografias, desenhos), com legendas autoexplicativas, de forma que o leitor não precise ler todo o texto para entender a mensagem transmitida pela ilustração;

limitar-se a imagens que apresentem informação relevante;

limitar-se a imagens que apresentem informação relevante;

incluir quadros e figuras sinópticas, explicando o significado de todos os símbolos e abreviações;

incluir quadros e figuras sinópticas, explicando o significado de todos os símbolos e abreviações;

incluir mapas e croquis, indicando sempre a escala, o norte e a fonte do mapa-base;

incluir mapas e croquis, indicando sempre a escala, o norte e a fonte do mapa-base;

anexar mapas e desenhos de formato maior que aquele do relatório, identificando sempre o relatório ao qual pertence;

anexar mapas e desenhos de formato maior que aquele do relatório, identificando sempre o relatório ao qual pertence;

seguir as normas técnicas no que concerne à apresentação de desenhos técnicos.

seguir as normas técnicas no que concerne à apresentação de desenhos técnicos.

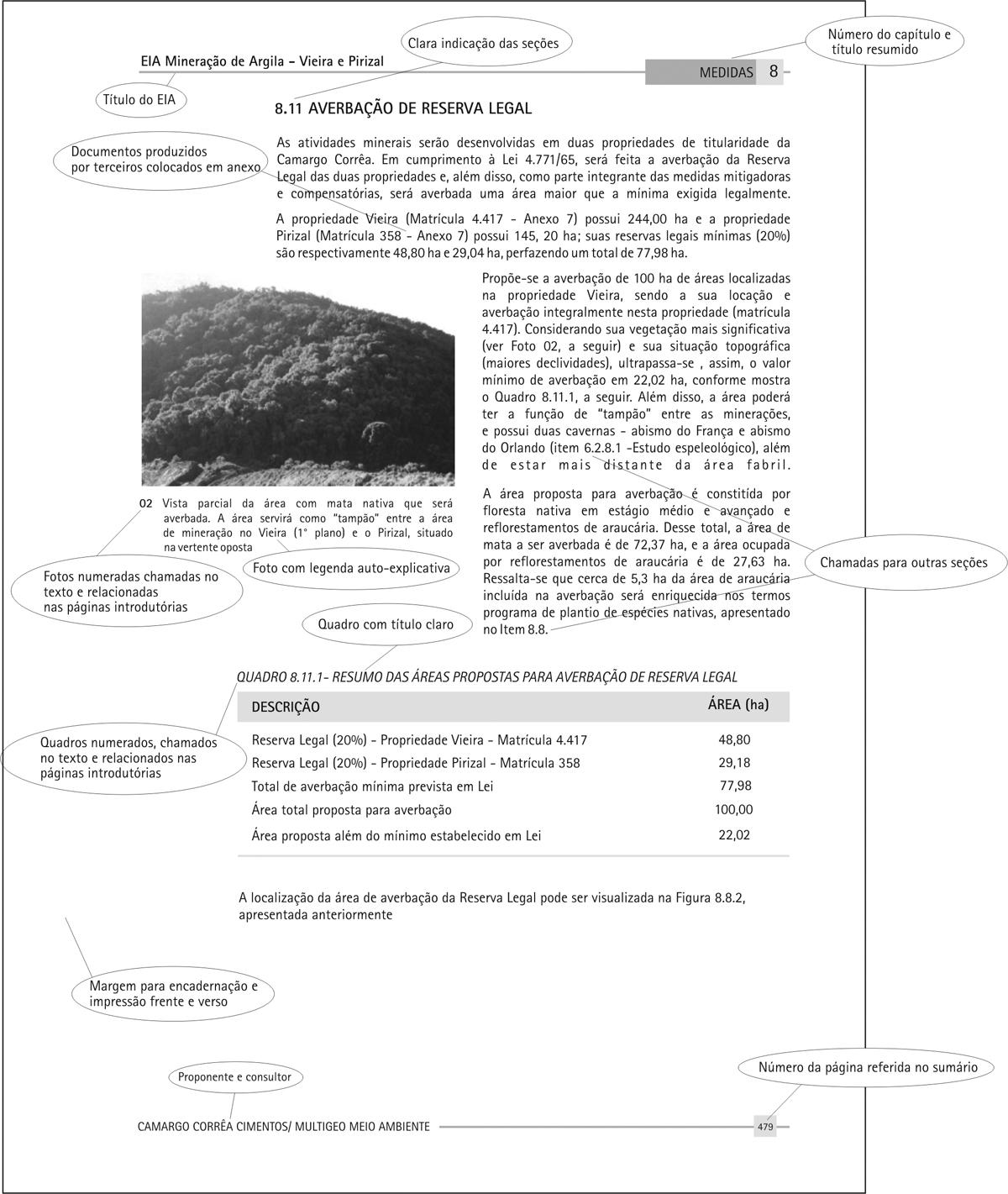

A Fig. 14.1 mostra uma página de um EIA preparada com apoio de um profissional de comunicação visual, particularmente bem cuidado quanto à diagramação, na qual se podem observar diversos elementos que facilitam a leitura e a inteligibilidade do documento:

Fig. 14.1 Extrato de uma página de um EIA na qual se indicam vários elementos de diagramação e apresentação

Fonte: Multigeo Meio Ambiente, EIA Mineração de Argila Vieira e Pirizal, 2004. Reproduzido com autorização.

título do EIA em todas as páginas;

título do EIA em todas as páginas;

clara indicação das seções;

clara indicação das seções;

número de capítulo e título resumidos;

número de capítulo e título resumidos;

documentos produzidos por terceiros colocados em anexo;

documentos produzidos por terceiros colocados em anexo;

fotos numeradas, chamadas no texto e relacionadas nas páginas introdutórias;

fotos numeradas, chamadas no texto e relacionadas nas páginas introdutórias;

fotos com legendas autoexplicativas;

fotos com legendas autoexplicativas;

chamadas para outras seções;

chamadas para outras seções;

margem para encadernação e impressão frente e verso;

margem para encadernação e impressão frente e verso;

quadro com título claro;

quadro com título claro;

quadros numerados, chamados no texto e relacionados nas páginas introdutórias;

quadros numerados, chamados no texto e relacionados nas páginas introdutórias;

proponente e consultor claramente identificados;

proponente e consultor claramente identificados;

número da página referida no sumário.

número da página referida no sumário.

Plantas e mapas são essenciais para prover e sintetizar informação em qualquer estudo ambiental. Uma planta de localização, plantas contendo o arranjo físico (layout) do empreendimento e cartas temáticas estão (ou deveriam estar) presentes em todo estudo. A cartografia é uma arte muito antiga, mas ainda hoje muitas pessoas têm dificuldades em ler mapas, e muitos mapas são feitos por pessoas sem suficiente formação cartográfica. Bom e Morais (1993, p.2) constataram que “a maioria dos mapas” apresentados em EIAs submetidos ao órgão ambiental do Estado do Paraná não é apresentada de acordo com diretrizes de entidades oficiais, e alguns deles sequer indicam as coordenadas e a escala, ao passo que “outros possuem todas as informações, porém são de difícil leitura, por estar em desacordo com normas básicas de cartografia e apresentação gráfica”.

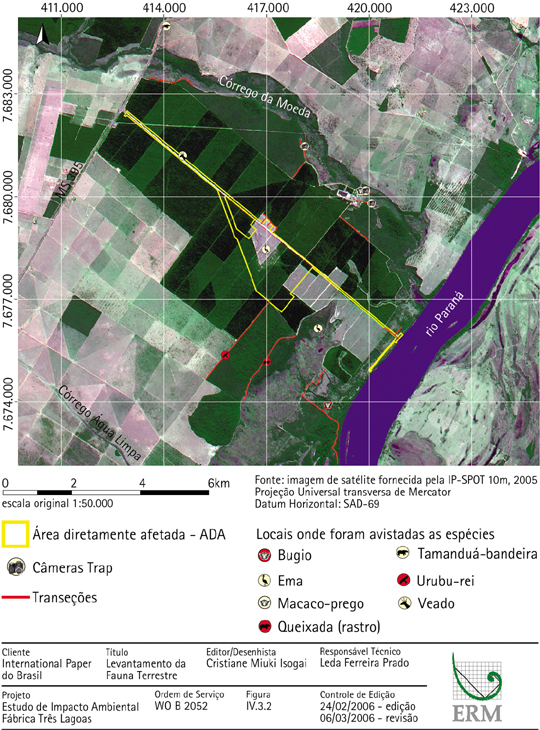

Há alguns elementos imprescindíveis na apresentação de qualquer documento cartográfico (Fig. 14.2, p. 440):

escala gráfica;

escala gráfica;

orientação (indicação do norte);

orientação (indicação do norte);

coordenadas;

coordenadas;

indicação da fonte do mapa-base;

indicação da fonte do mapa-base;

indicação das fontes de dados;

indicação das fontes de dados;

legenda e convenções cartográficas2;

legenda e convenções cartográficas2;

informação sobre autor(es) ou responsável(eis) técnico(s), empresa que elaborou o mapa, estudo ambiental ou projeto a que se refere, data;

informação sobre autor(es) ou responsável(eis) técnico(s), empresa que elaborou o mapa, estudo ambiental ou projeto a que se refere, data;

número ou outra indicação que permita menção inequívoca no texto.

número ou outra indicação que permita menção inequívoca no texto.

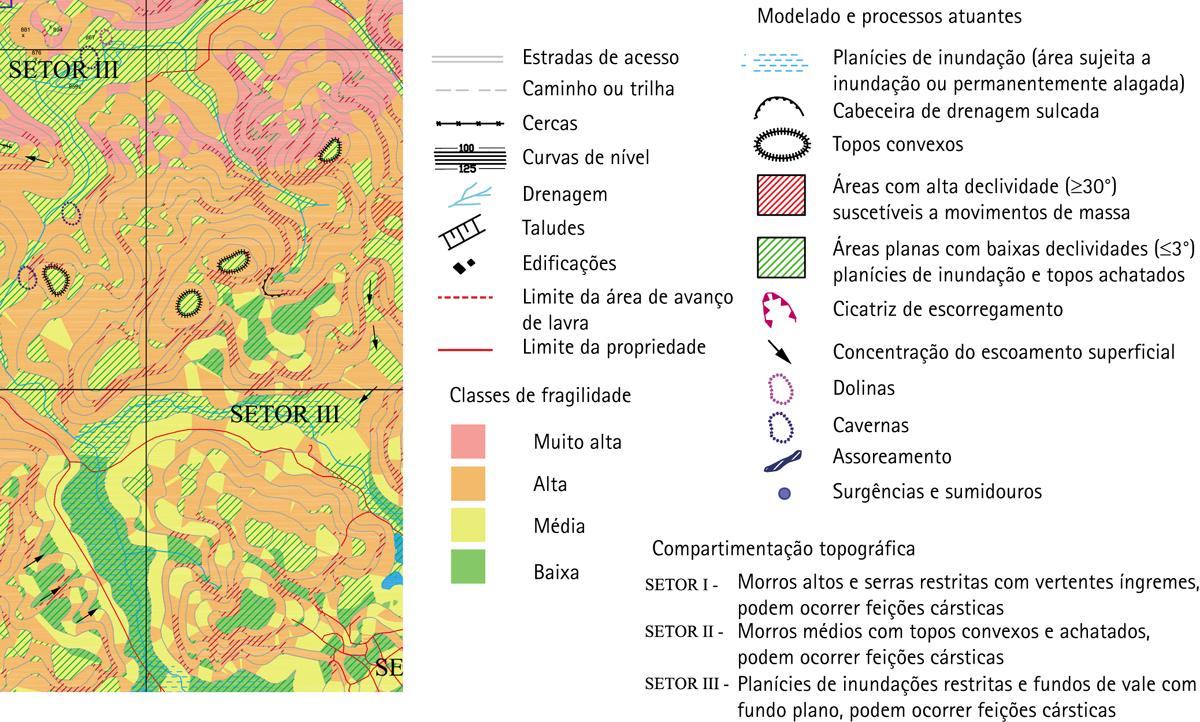

Uma legenda completa e clara é da maior importância para a leitura do mapa. Como coloca Dreyer-Eimbacke (1992, p. 15): “Os mapas apresentam suas informações de modo sintético por meio de símbolos, à maneira de um sistema de sinalização. Um mapa só é inteligível para quem conhece essa linguagem visual, de modo que seja capaz de interpretar os códigos”. Daí a necessidade da legenda, que “decodifica os símbolos, explicando seu sentido numa linguagem de uso corrente como é, por exemplo, a escrita”. A Fig. 14.3 (p. 441) mostra um recorte de um mapa geomorfológico com sua legenda. Pode-se ver (1) as convenções cartográficas (legenda), representando os elementos do mapa-base, como estradas, caminhos, curvas de nível, cursos d’água e edificações; e (2) as convenções relativas ao tema tratado no mapa, a dinâmica superficial do meio físico (nem todos os símbolos representados aparecem no recorte). Os demais elementos essenciais (escala, orientação e outros) não são mostrados nessa figura.

Fig. 14.2 Exemplo de figura inserida em um EIA contendo os principais elementos de um mapa ou imagem

Fonte: modificado de ERM Brasil Ltda. EIA Fábrica Três Lagoas (2005). Reproduzido com autorização.

Fig. 14.3 Recorte de mapa temático com destaque para sua legenda (escala original 1:10.000).

Fonte: Prominer Projetos Ltda. EIA Mineração Horical Ltda. (2010). Reproduzido com autorização.

Há convenções internacionais para a preparação e impressão de mapas topográficos (IBGE, 1993), e é sempre recomendado adotar as mesmas convenções que os mapas oficiais servidos de base. Para mapas temáticos, a escolha das cores é um dos elementos mais importantes para lograr uma leitura confortável (Figs. 9.5 e 14.3).

Os documentos voltados direta ou preferencialmente para o público, como os resumos não técnicos ou Rimas, requerem ainda outras qualidades que não são fáceis de conciliar, uma vez que devem ser concisos, condensar informação técnica de maneira simplificada e, idealmente, deveriam ter programação visual atraente.

Nem todos os órgãos ambientais no Brasil analisam o conteúdo do Rima ou a veracidade da informação nele contida. O Ibama, porém, somente libera um EIA e seu Rima para consulta pública depois de examiná-lo e, se necessário, após correções. Em Portugal, o resumo não técnico é considerado parte do EIA e não um documento adicional.

A Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental da Holanda, por sua vez (seção 17.1), entende que “um bom resumo é importante para os administradores e para o público”; por isso o resumo é “um item chave de todas as diretrizes de scoping” e é analisado com o mesmo rigor que o EIA, podendo também ser objeto de complementação (Ceia, 2002a, p. 10).

No Brasil, muitos Rimas são elaborados de forma burocrática, apenas para atender à exigência de que um documento com esse nome seja apresentado. É muito comum que sejam feitos de maneira apressada, cortando parágrafos ou seções inteiras dos estudos de impacto ambiental. Esses Rimas certamente não atendem ao objetivo de comunicação com o grande público. Há, contudo, exceções cada vez mais frequentes. Alguns proponentes preparam e imprimem centenas de exemplares de resumos dos Rimas, para promoverem uma verdadeira divulgação do projeto. Há resumos de poucas páginas com ilustrações abundantes, como foi o caso do projeto de dragagem do canal de Piaçaguera, em Cubatão, São Paulo. Tal iniciativa não pode ser confundida com a preparação de folhetos promocionais, que podem explicar o projeto, mas basicamente procuram defendê-lo. Outro enfoque, ainda raro, é preparar um Rima mais atraente para a leitura, como foi feito para a usina hidrelétrica de Tijuco Alto, na divisa do Paraná e São Paulo.

Esse Rima tem 140 páginas e foi impresso como uma brochura colorida com tiragem de mil exemplares, para distribuição aos interessados e, em particular, para a comunidade local. Apresenta a estrutura do EIA. A terminologia e o estilo de um relatório técnico foram em parte mantidos, mas o texto é entremeado por desenhos de personagens (um adulto e duas crianças) que vão explorando a região e as implicações do projeto. Um capítulo essencialmente calcado em desenhos artísticos descreve o empreendimento. Esse foi o segundo estudo de impacto preparado para o projeto. O primeiro foi concluído no início da década de 1990 e chegou a receber aprovação dos órgãos estaduais do Paraná e de São Paulo, mas uma ação judicial contestou com sucesso a competência estadual para licenciar e a análise passou para o Ibama, que não aceitou o primeiro EIA. O projeto é controverso e ainda não foi aprovado.

O documento preparado para a dragagem do canal de Piaçaguera é uma brochura de 40 páginas que faz um histórico do problema, justifica o projeto, informa quais foram as principais alternativas estudadas, explica, com desenhos e fotos, como será realizada a alternativa escolhida e informa quais são as medidas mitigadoras e de monitoramento, mas é econômico na apresentação dos impactos. Fotos aéreas oblíquas e ortogonais informam sobre o projeto e seu contexto, e são acompanhadas pelas clássicas imagens de aves e do pôr do sol.

Outro exemplo é mostrado no Quadro 14.3, que traz parte da estrutura de um Rima organizado – em texto, mapas e fotos – na forma de respostas a perguntas frequentes. O projeto analisado é uma usina termelétrica a gás natural.

Técnicas de comunicação gráfica podem ajudar não somente na comunicação com o público, mas na própria leitura de especialistas. O conforto visual facilita a leitura e a recepção da mensagem que se deseja transmitir.

A eficácia da comunicação pode ser um fator determinante na aprovação de um projeto, mas muitos empreendedores e seus consultores menosprezam o risco de não serem satisfatoriamente compreendidos pela comunidade.

É importante ter claro que a eventual formulação de uma estratégia de comunicação com o público por ocasião do licenciamento de um novo projeto não é uma campanha de relações públicas nem uma ação de marketing, mas o estabelecimento de um canal de comunicação de duplo sentido, tanto um emissor como um receptor de mensagens, que permita que as mensagens recebidas sejam decodificadas, analisadas e talvez transformadas em mudanças, ajustes ou correções de rota no projeto proposto, ou ainda em medidas mitigadoras ou compensatórias que tornem o projeto aceitável ou que o façam contribuir genuinamente para o desenvolvimento local (conforme Cap. 16, em especial a seção 16.6).

Quadro 14.3 Estrutura típica de um estudo de impacto ambiental no Brasil

INTRODUÇÃO |

1. Qual é o objetivo deste Rima? |

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO |

1. Quem é responsável pela UGE Carioba II? 2. No que consiste e onde se localiza a UGE Carioba II? 3. Por que construir a UGE Carioba II? 4. Quais os locais avaliados para a UGE Carioba II? 5. Como funcionará a UGE Carioba II? 6. O que é necessário para construir a UGE Carioba II? 7. O que é necessário para operar a UGE Carioba II? 8. Como o gás natural chegará até a UGE Carioba II? |

DIAGNÓSTICO AMBIENTALx |

1. Quais são as características físicas da região? 2. Como é a vegetação e a fauna da região? 3. Como são as condições sociais, econômicas e culturais do município de Americana e região? |

Fonte: Environmental Resources Management (ERM). Relatório de impacto ambiental, Usina de Geração de Energia Carioba II (2001).

1Público é entendido aqui, em um sentido restrito, como os cidadãos que possam se interessar por um empreendimento e seus impactos. No que se refere à consulta pública no processo de avaliação de impacto ambiental, o público é entendido como uma categoria extremamente ampla, que engloba todo e qualquer interessado: “Público é todo aquele que não é [o] empreendedor e que não participou da equipe multidisciplinar [que elaborou o estudo]” (Machado, 1993, p. 52).

2A legenda “compreende todas as notas informativas complementares que acompanham o mapa: título, escala, convenções, articulação, fontes consultadas etc.”. As convenções são “explicações sobre o significado dos símbolos utilizados nos mapas e demais ilustrações que o acompanham” (Santos, 1989, p. 2).